Power-Management-ICs im Praxis-Check

Energy-Harvesting mit ULP-PMICs

E-peas Semiconductor bietet verschiedene Power-Management-ICs an, die sich insbesondere für die Energieumsetzung in Energy-Harvesting-Applikationen eignen. Um den ersten »AEM10940«-Baustein von 2016 ist mittlerweile eine ganze PMIC-Familie entstanden, die mit unterschiedlichen Quellen arbeiten kann.

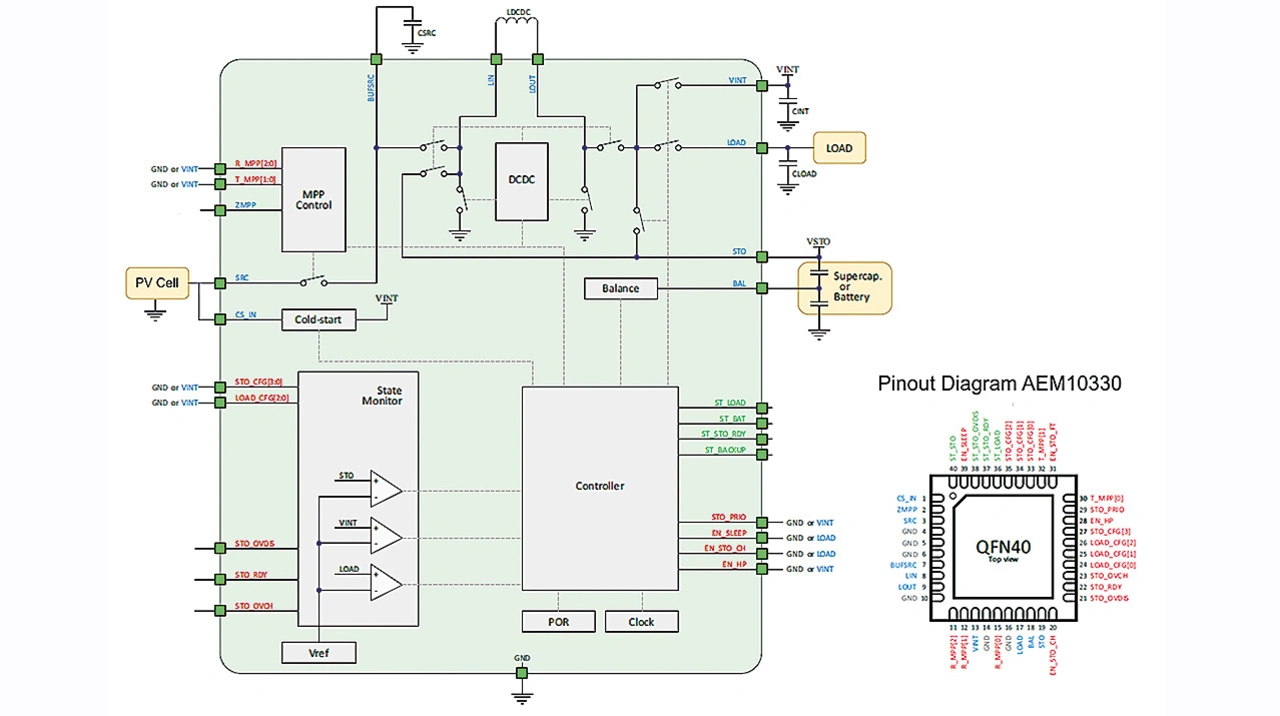

Aktuell gibt es diverse Halbleiter von E-peas, die Energie aus Solar, Vibration, hochfrequenter Abstrahlung sowie von gepulsten Quellen umsetzen können. Die AEM-Typen (Ambient Energy Manager) unterscheiden sich außerdem darin, ob sie »lediglich« als Laderegler (Storage-Charger) fungieren, oder ob sie auch für den Anschluss einer separaten Last geeignet sind. So sind z. B. die AEM10300 (Storage-Charger) dafür ausgelegt, einen angeschlossenen Akku oder einen Super-Kondensator mit der »geernteten« Energie aufzuladen, und fungieren somit direkt als Energiequelle für eine Schaltung. Die leistungsfähigeren Komponenten (z. B. AEM10330, siehe Bild 1) versorgen hingegen eine Applikation und laden gleichzeitig einen Akku/Super-Kondensator auf, die Energieaufteilung lässt sich entsprechend über Jumper einstellen. Diese AEMs verfügen zusätzlich über interne Regler, LDOs oder Buck/Boost-Converter, wobei letztere in Abhängigkeit von der Höhe der »geernteten« und für die Applikation benötigten Spannung automatisch zwischen Buck- und Boost-Funktion umschalten können.

Eine Erläuterung der PMIC-Technik sowie ein Test von zahlreichen PMICs, die für Energy-Harvesting-Applikationen geeignet sind, sind in [1] und [2] zu finden. Einige der dort behandelten PMICs verfügen über vergleichbare Merkmale (Cold Start, Maximum Power Point Tracker – MPPT, Converter) und Leistungsdaten wie die AEMs von E-peas, einschließlich der ADP5091 von Analog Devices, der BQ25570 von Texas Instruments, der SPV1050 von STMicroelectronics und der EM8500 von EM Microelectronic – all diese PMICs eignen sich für den Anschluss von Solarzellen und TEGs (thermoelektrischen Generatoren). Der nachfolgend genauer betrachtete AEM10330 ist ausschließlich für Solarzellen bestimmt.

AEM10330 Evaluation Kit in der Praxis

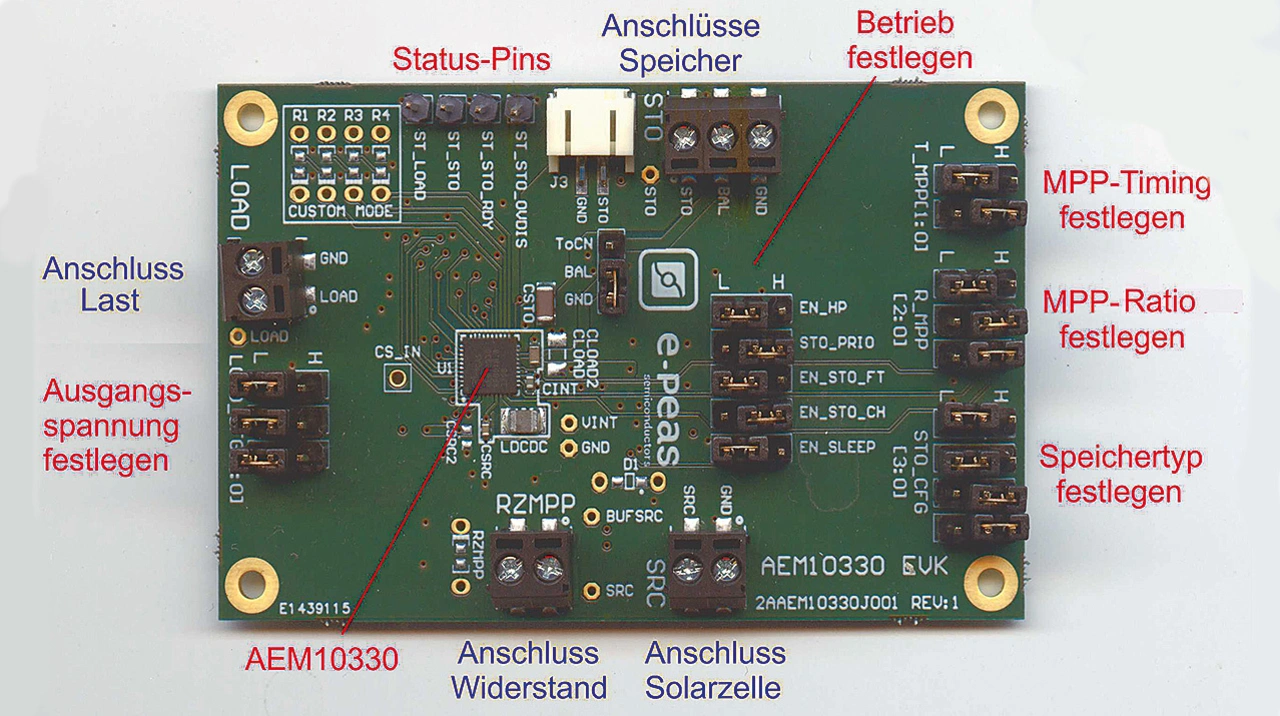

Das EVK für den AEM10330 besteht aus einer Platine mit dem AEM10330-Baustein plus zahlreicher Jumper für die Konfiguration. Für den Anschluss der Solarzelle, des Energiespeichers und der Last sind auf der Platine Schraubklemmen aufgelötet. Als weitere Bauelemente gibt es noch eine Spule (10 µH) sowie drei Kondensatoren. Außerdem sind zwei Widerstände (R7, R15) auf der Platinenrückseite aufgelötet, über deren Existenz und Funktion sich jedoch keinerlei Informationen in den Dokumentationen finden lassen.

Das Board wird ohne Zubehör geliefert. Die Dokumentationen in Form der PDF-Dateien »Data Sheet AEM10330« und »Quick Start Guide Evaluation Board AEM10330« stehen auf den E-peas-Internetseiten [3] zum freien Download zur Verfügung. Vor der Inbetriebnahme sind die Jumper-Einstellungen zu kontrollieren, die auf die zu verwendende Solarzelle, den Energiespeicher und die anzuschießende Last anzupassen sind.

Vom Werk her ist das MPP-Timing auf 85,3 ms (Sampling Duration) sowie 5,46 s (Sampling Period) und die MPP-Ratio auf 75 % eingestellt. Als Energiespeicher sind ein Dual-Cell-Supercapacitor (VOVCH = 4,65 V) und 3,28 V für die Ausgangsspannung (VLOAD,TYP) festgelegt.

Als Energiespeicher sind nicht nur verschiedene Superkondensatoren, sondern auch unterschiedliche Lithium- sowie NiMH- und NiCd-Akkus möglich. Je nach »gejumpertem« Energiespeicher gelten unterschiedliche Schwellspannungen für VOVDIS (minimale Spannung für den Speicher), VCHRDY (minimale Spannung für den Lastausgang) und VOVCH (maximale Spannung für den Speicher). Interessanterweise ist aber nicht der (vermeintlich) einstellbare Speichertyp relevant, sondern nur die jeweils hierfür angegebenen drei Spannungen. Demnach sind im AEM10330 auch keine unterschiedlichen Ladecharakteristika für die verschiedenen Typen implementiert. Falls Akkus verwendet werden sollen, müssen diese bereits entsprechend aufgeladen sein.

Von großer Bedeutung ist, dass der Energiespeicher nicht unnötigerweise entladen wird, wenn kein Laden durch die Solarzelle möglich ist, sodass der Ruhestrom (IQ) des PMICs eine wichtige Rolle spielt, der im Grunde genommen den Strombedarf des PMICs im Ruhezustand und im Betrieb darstellt.

Für den Betrieb können fünf Funktionen per Jumper (Bild 2) festgelegt werden:

➔ EN_HP: High Power oder Low Power Mode; Standardeinstellung: Low Power Mode (Low)

➔ STO_PRIO: Priorität zwischen Speicher oder Last; Standardeinstellung: Zuerst den Speicher aufladen (High)

➔ EN_STO_FT: Direktes Laden des Speichers, wenn VSRC > 5 V, sonst normale Ladefunktion. Falls die Spannung der Solarzelle größer als 5 V ist, muss der SRC-Eingang durch eine Zenerdiode geschützt werden; Standardeinstellung: Normales Laden (Low)

➔ EN_STO_Ch: Aktivieren oder deaktivieren des Speicherladens; Standardeinstellung: Laden des Speichers (High)

➔ EN_SLEEP: Sleep-Modus aktivieren oder deaktivieren; Standardeinstellung: Sleep Modus deaktiviert (Low).

Der optimale Umgang mit der geernteten Energie

Der »Maximum Power Point« (MPP) einer Solarzelle ist der Punkt, an dem die maximale Leistung erreicht wird. Die Kennlinie einer Solarzelle [4] weist insofern eine Besonderheit auf, als dass das Maximum der Leistung bereits erreicht wird, bevor die Zellenspannung (Cell Voltage), die kontinuierlich mit der Strahlungsintensität ansteigt, ihr Maximum aufweist. Der Strom fällt nach dem Überschreiten des MPPs rasch ab, obwohl die Spannung noch ansteigt. Deshalb ist es wichtig, diesen Punkt beim Betrieb einer Solarzelle zu erkennen, was manche Regler, so auch der AEM10330, können. Hierfür trennt die »MPP-Control-Einheit« des AEM10330 die Solarzelle (SRC-Pin) kurzzeitig vom DC/DC-Wandler, um die VOC-Spannung (Open Circuit) der Zelle zu messen. Diese Spannung wird daraufhin mit dem eingestellten Verhältnis (MMP-Ratio) multipliziert, woraus sich die Spannung im MPP als VMPP ergibt.

Der Betrieb im MPP ist nicht immer die beste Methode, etwa wenn die geerntete Energie nicht ausreicht, um den MPP zu erreichen, denn dann wird die geerntete Energie verschenkt, eine grundsätzliche Problematik von Energy-Harvesting-Applikationen. Deshalb gibt es neben dem MPP typischerweise noch folgende Ansätze: Linear Harvest oder Boost Harvest [1]. Beim AEM10330 gibt es die Möglichkeit, statt MPPT ZMMP zu verwenden, wofür ein Widerstand an die entsprechende Klemme (Bild 2) anzuschließen ist. Damit wird der Eingangswiderstand des DC/DC-Wandlers auf eine konstante Impedanz geregelt, die durch den externen Widerstand (RZMPP) bestimmt wird. VSRC wird somit auf eine Spannung geregelt, die sich aus dem Eingangsstrom multipliziert mit RZMPP ergibt. Wie groß der Widerstand, der im Bereich von 10 Ω bis maximal 100 kΩ liegen darf, zu bemessen ist, hängt von der Kennlinie der angeschlossenen Solarzelle ab.

Generell ist es aber nicht einfach, die benötigten Daten einer Solarzelle in Erfahrung zu bringen, außer man misst sie selber aus [4]. Die wichtigsten Parameter von Solarzellen sind Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom und Maximum Power Point. Bei den preisgünstigen Typen, meist aus China, sind mitunter noch nicht einmal diese Daten zu finden, oder es gibt auch fantasievolle Spannungs- und Stromangaben (z. B. Nennstrom), bei denen unklar ist, welche Betriebsart damit eigentlich gemeint ist.

Für die Festlegung des MPPT-Verhältnisses »VMPP/VOC« kann die Leerlaufspannung (VOC) der Solarzelle unter Beachtung der Beleuchtungsstärke gemessen werden. VMPP ergibt sich dann aus der Multiplikation von VOC mit einem Faktor k, der in der Praxis bei handelsüblichen Solarzellen zwischen 0,6 und 0,8 liegt. Am besten rechnet man mit beiden Werten (0,6 und 0,8) und nimmt davon den Mittelwert, womit man in der Nähe eines für den AEM10330 vorgegebenen Wertes [3] landet (60 bis 90 %), der daraufhin mit den drei R_MPP-Jumpern auf der Platine eingestellt wird. Auch wenn dies nur eine Hilfsmethode dafür ist, wenn die Daten der Solarzelle nicht (ausreichend) bekannt sind, funktioniert dieses Verfahren ausreichend gut, zumal sich die einstellbaren MPP-Ratio-Abstufungen des AEM10330-Boards jeweils um 5 % unterscheiden.

Das MPP-Timing kennzeichnet im Grunde genommen zwei Zeiten: Die Dauer der MPPT-Detektierung und die Periode, die zwischen den Detektierungen verstreichen soll. Beide Zeiten sind nicht unabhängig voneinander, sondern nur in bestimmten Kombinationen (5,33 ms/341 ms bis 1,37 ms/87,4 s) einstellbar.

Statussignale

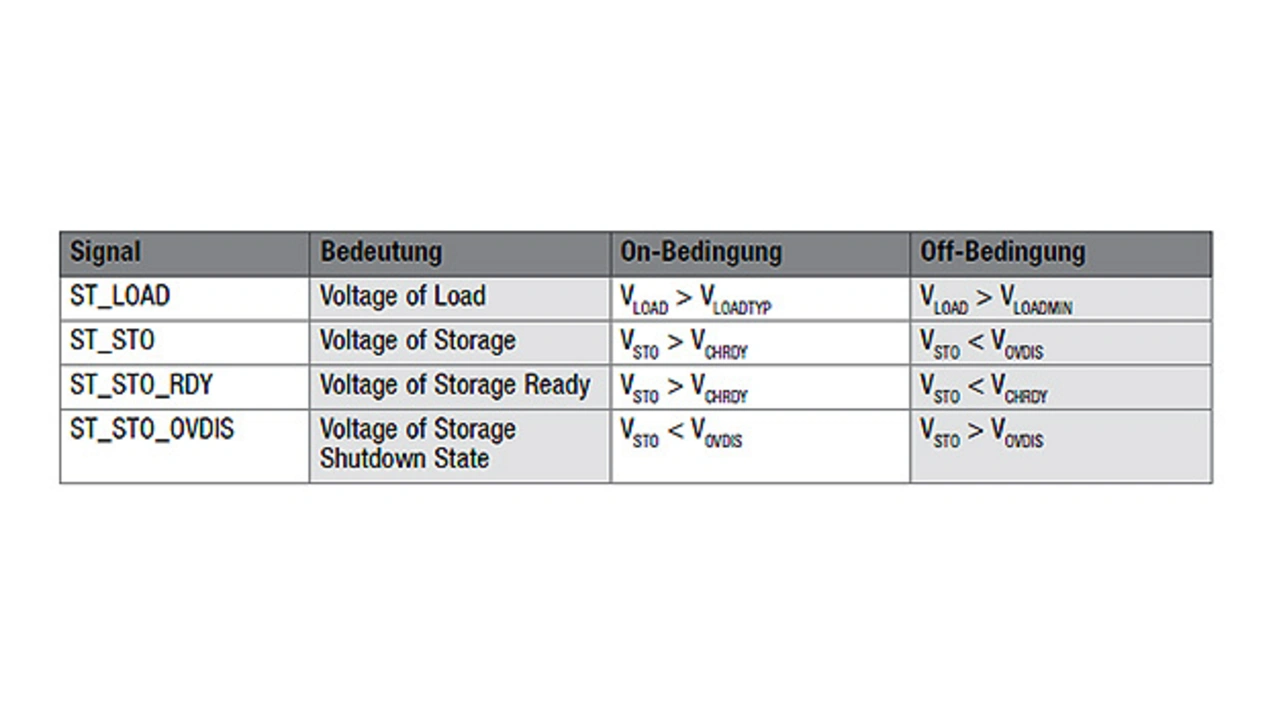

Der AEM10330 hat vier Status-Pins, die die aktuellen Pegel des Energiespeichers und des Lastausgangs (Tabelle) ausgeben. Die Statussignale sind keine digitalen Werte für die MCU, sondern sie zeigen die momentanen analogen Speicher- und Lastspannungen.

Der Pegel am VINT-Pin (Bild 1) ist von besonderer Bedeutung, denn wenn hier ca. 2,2 V anliegen, ist die Cold-Start-Funktion (PMIN = 3 µW) gestartet, was ein erstes Zeichen für die korrekte Funktion des Chips ist. Die Spannung an VINT fängt mit wenigen mV an und stabilisiert sich dann bei ungefähr 2,2 V.

Die Status-Pins, wie sie in der Tabelle angegeben sind, werden vom internen Controller (Bild 1) verarbeitet und zeigen erst nach einiger Zeit gültige Werte. Der VINT-Kontakt befindet sich auf der Platine als Lötauge, rechts vom Controller und darunter ein passender Massekontakt (GND).

- Energy-Harvesting mit ULP-PMICs

- Inbetriebnahme und Test

- AEM20940 Evaluation Kit in der Praxis