Integrierte bidirektionale Messbrücke

HF-Leistung und Rückflussdämpfung bestimmen!

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Analogie als Brücke

Wheatstone-Brücke

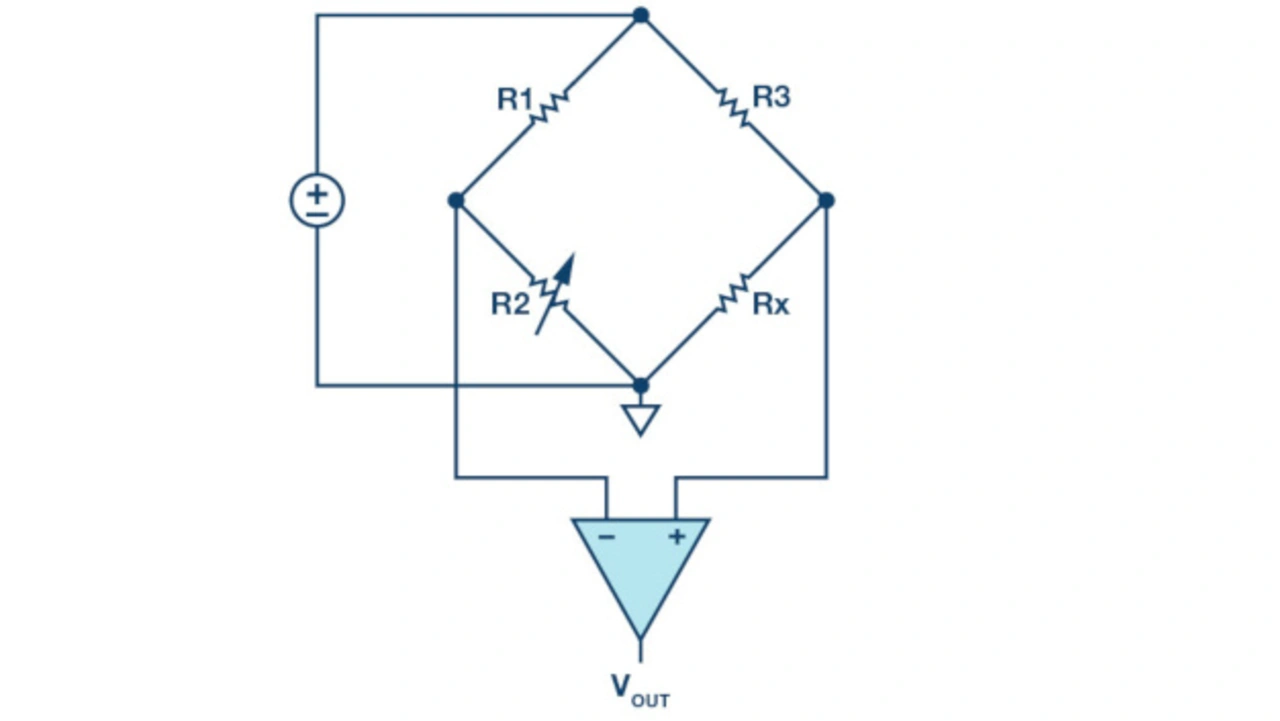

Der Begriff einer gerichteten Brücke geht auf die Wheatstone-Brücke (Bild 5) zurück: unter Abgleich wird dort keine differenzielle Spannung erzeugt. Die Wheatstone-Brücke hält einen Widerstand veränderlich (R2), die anderen Widerstände (R1, R3, Rx) tragen feste Werte. Der Wert von Rx ist zunächst unbekannt und wird im Abgleich bestimmt: für R1 = R3 und R2 = Rx verschwindet die Brückenspannung, VOUT = 0 V.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die Brücke wird als abgeglichen betrachtet, wenn der variable Widerstand den korrekten Wert hat. Dann sind auch die Spannungsteiler-Verhältnisse der rechten und linken Brückenseite gleich.

Eine unidirektionale Brücke

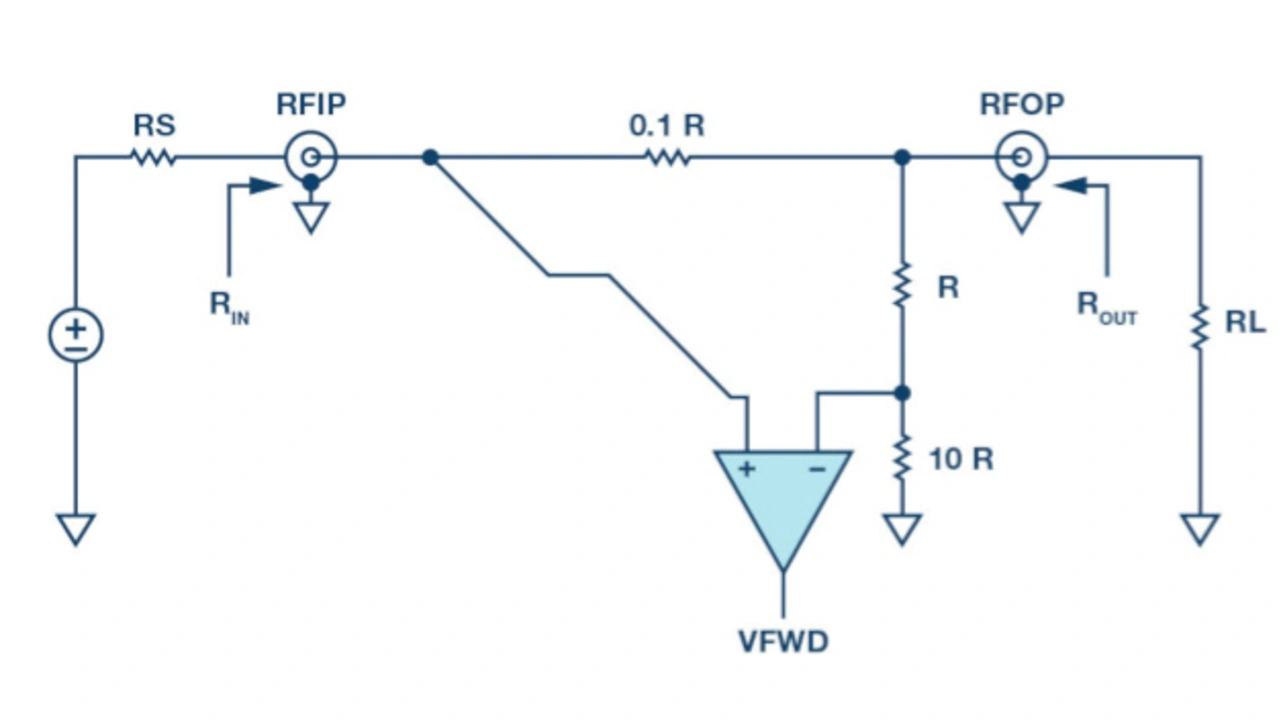

Bild 6 zeigt den Schaltplan einer unidirektionalen Brücke. Dabei ist zu beachten, dass eine gerichtete Brücke immer für ein bestimmtes Z0 entwickelt wurde und die Einfügungsdämpfung minimiert ist.

Für RS = RL = R = 50 Ω, wird der Messwiderstand der Brücke zu 5 Ω gewählt: das ergibt einen guten Kompromiss zwischen der Einfügungsdämpfung (< 1 dB) und der gemessenen Signalspannung. Lastseitig betrachtet resultiert ROUT in exakt 50 Ω Portimpedanz. Die Portimpedanz RIN errechnet sich zu 50,8 Ω (|Γ| = 0,008; RL = – 42 dB; VSWR = 1,016).

Liegt eine Eingangsleistung an RFIP, so fällt die Spannung dort unter RIN ~ 50 Ω nur etwa halb so hoch wie die Quellspannung aus. Bei 1 V an RFIP resultieren rund 0,902 V an RFOP. Diese Spannung wird vor dem negativen Eingang des Differenzverstärkers im Verhältnis 10/11 auf 0,82 V abgeschwächt, die Differenzspannung ergibt sich zu (1 - 0,82) V = 0,18 V.

Der effektive Vorwärts-Kopplungsfaktor (CPL) dieser Brücke ist:

CPL = 20 log10(0,18 V / 1 V) = 15 dB | (1) |

Unter idealem Abgleich sieht der VFWD-Detektor (oder CPL-Port) keine Differenzspannung, wenn ein Signal in Rückwärtsrichtung (RFOP > RFIP) angelegt wird. In der Vorwärtsrichtung (RFIP > RFOP) ist aber die maximale Amplitude sichtbar.

Für die optimale Richtcharakteristik sind Präzisionswiderstände in dieser Topologie wichtig: integrierte Widerstände sind vorzuziehen. Zur Bestimmung der notwendigen Isolierung für die Berechnung der Rückflussdämpfung, wird das Bauteil gewendet (flip) und dann das Eingangssignal an RFOP gelegt. Damit ist die Brücke abgeglichen: die Eingänge des Differenzverstärkers sind abgeglichen, da dieselben Teilerverhältnisse von 0,909 = (10 R) / (10 R + R) = R /( R+0,1 R) eine Differenzspannung von (V+ - V–) = 0 V bewirken.

Eine bidirektionale Brücke

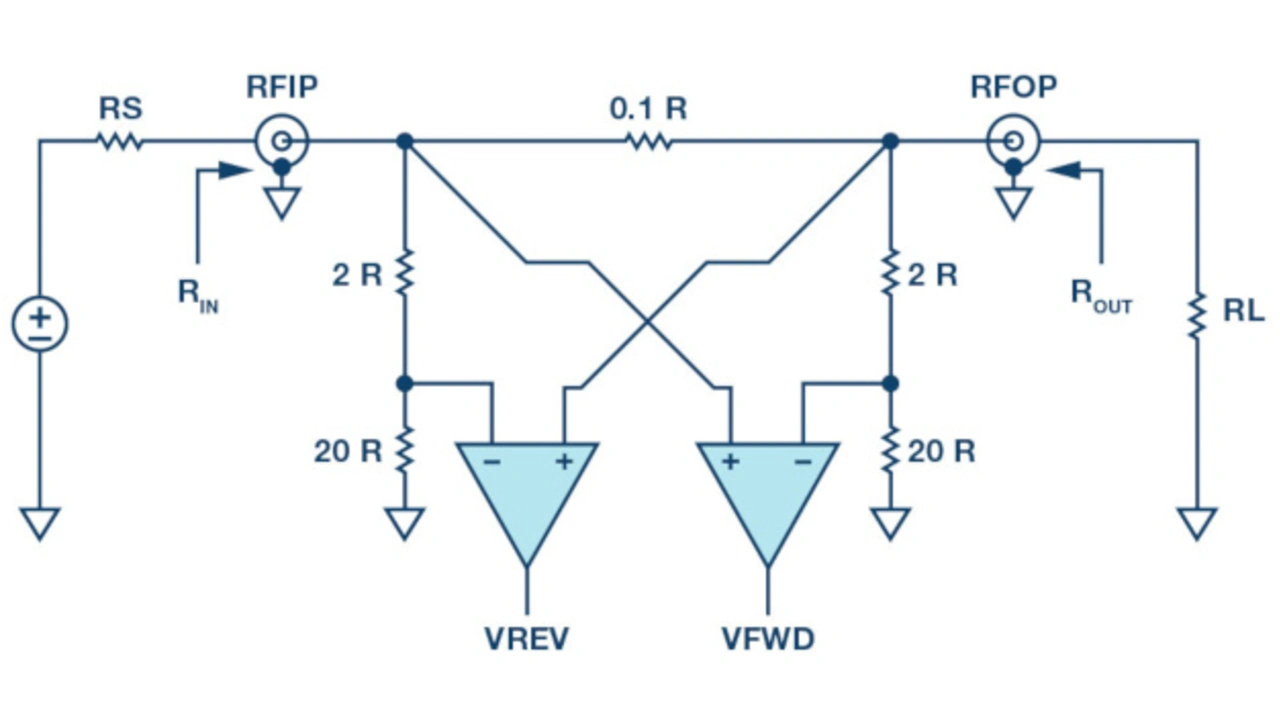

Bild 7 zeigt einen vereinfachten Schaltplan einer bidirektionalen Brücke, ähnlich der Brücke des ADL5920. Der Widerstand für eine 50-Ω-Umgebung beträgt ebenfalls 50 Ω. Deshalb ist der Wert des Messwiderstandes der Brücke 5 Ω, während die beiden Shunt-Netzwerke jeweils rund 1,1 kΩ aufweisen.

Dies ist ein symmetrisches Netzwerk: unter RS = RL = 50 Ω sind Ein- und Ausgangswiderstände gleich und liegen nahe 50 Ω. Wenn sowohl die Quell- als auch die Lastimpedanz 50 Ω betragen, ergibt eine ohmsche Analyse des internen Netzwerks, dass VFWD recht groß im Vergleich zu VREV ist. In realen Anwendungen entspricht dies einer maximalen Leistungsübertragung von der Quelle zum Verbraucher. Dies bewirkt ebenso eine geringe reflektierten Leistung und ein sehr geringes VREV.

Dann werden Unterbrechung () und Kurzschluss (RL = 0) betrachtet. In beiden Fällen liefert die Ohmsche Analyse VFWD ~ VREV. Dies spiegelt ein reales System wider, in dem bei unterbrochener oder kurzgeschlossener Last, eingespeiste und reflektierte Leistung nahezu gleich sind.

Eine etwas detailliertere Analyse dieser Szenarien folgt später.

- HF-Leistung und Rückflussdämpfung bestimmen!

- Analogie als Brücke

- Lastabschluss als Störstelle

- Der Signalpfad

- Applikationen