Jitter-Messungen an Signalgeneratoren

Kleinstem Jitter auf der Spur

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Durchführung der Messung

Schließlich sind die Messgeräte miteinander verbunden und zur Messung bereit. Das neueste Datenblatt eines TrueForm-Generators spezifiziert einen typischen effektiven Jitter von 1 ps. Wenn das Oszilloskop einen Spitze-Spitze-Jitter von mehreren Pikosekunden angibt, welcher Wert stimmt dann? Möglicherweise beide, denn die Angaben „effektiv“ (RMS) und „Spitze-Spitze“ unterscheiden sich voneinander.

Für einen so kleinen Jitter mag ein Oszilloskop nicht das geeignete Messgerät sein. In jedem Fall muss man für eine gute Messung sicherstellen, dass die Impedanzen von Signalquelle, Oszilloskop und allen Messleitungen zueinander passen. Sollte man vielleicht doppelt abgeschirmte Messleitungen verwenden und beide Messgeräte an die gleiche Phase und Masse der Netzstromversorgung anschließen? In der Messpraxis muss man bei jeder Messung alle relevanten Störquellen prüfen und sie nach Möglichkeit eliminieren. Aber schließlich mag all das dennoch nicht der beste Weg zu einer guten Jitter-Messung sein. Man braucht eine weitere Änderung des Aufbaus, dieses Mal beim Messgerät. So nützlich ein gutes Oszilloskop allgemein ist, für eine Jitter-Messung ist ein Signalquellenanalysator einfach besser geeignet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Paradigmenwechsel

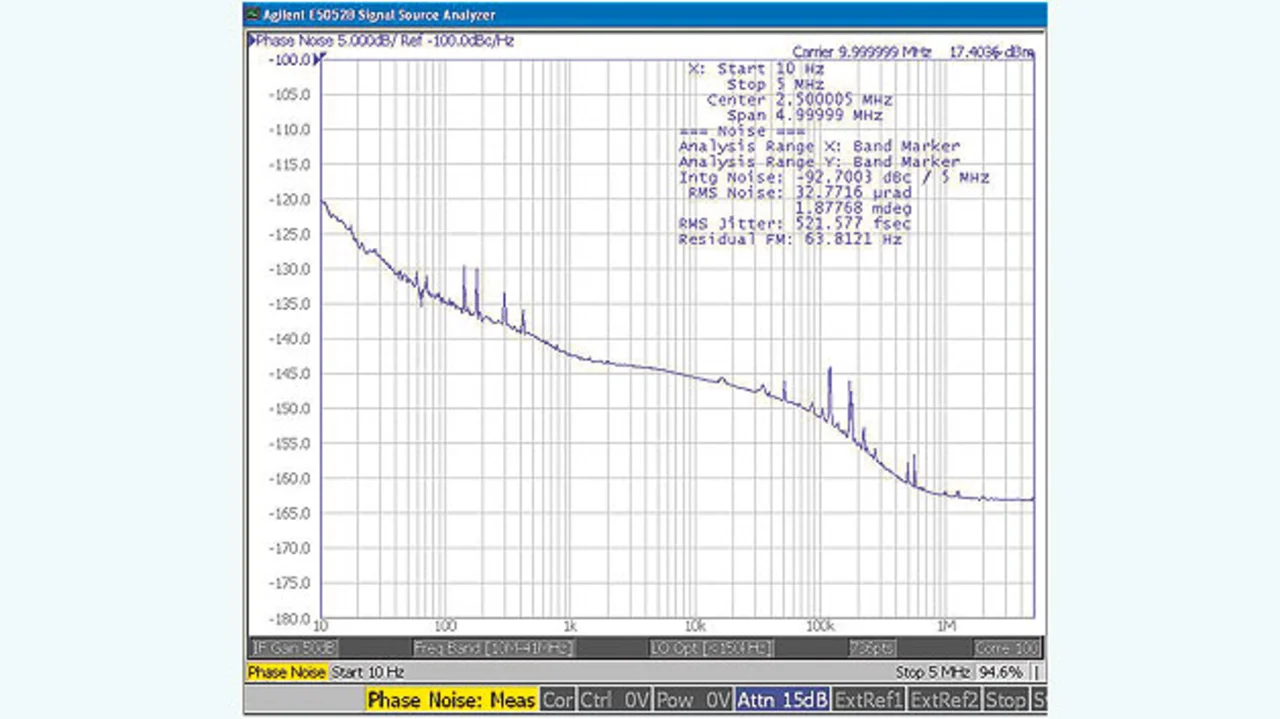

Ein Signalquellenanalysator misst Jitter und Rauschen nach einer anderen Methode, nämlich der Spektrumanalyse. Der Signalquellenanalysator Keysight E5052 digitalisiert das Signal, lässt es durch eine FFT laufen und errechnet dann den Jitter mit mathematischen Methoden aus dem Signalspektrum. Die verschiedenen Komponenten des Signals kann man in der Frequenzdarstellung ganz einfach erkennen und analysieren: Den zufälligen Jitter sieht man im Untergrund des Spektrums, den periodischen Jitter als Spitzen im Spektrum. Damit kann der Ingenieur mögliche Jitter-Quellen im Signal einfach identifizieren, etwa ein 50-kHz-Signal aus dem Schaltnetzteil oder die Taktsignale eines benachbarten Mikroprozessors oder Bildschirms.

Das Bild zeigt das Ergebnis einer Messung mit einem Signalquellenanalysator. Es handelt sich um das Ausgangssignal eines TrueForm-Funktionsgenerators 33600A, in diesem Fall ein 10-MHz-Rechtecksignal. Auf den ersten Blick erkennt man an dem Bild, dass das zufällige Rauschen etwa 120 dB unter dem Nutzsignal liegt und die periodischen Jitter-Bestandteile alle unter –125 dBc. Der Analysator hat auch ausgerechnet, dass der Effektiv-Jitter auf diesem Signal etwa 500 fs (oder etwa eine halbe Picosekunde) beträgt.

Entwicklungsingenieure von Kommunikationsgeräten sind ständig auf der Suche nach einem möglichst sauberen Taktsignal. Neueste Fortschritte bei Funktionsgeneratoren bringen sie diesbezüglich einen großen Schritt weiter. Messausrüstung und -techniken zur Jitter-Messung auf diesen Signalen müssen mit dieser Entwicklung aber Schritt halten. Wie immer sind zuverlässige Verbindungen eine unbedingte Voraussetzung für eine gute Messung. Auf diese Weise wird eine Kontamination der Messsignale verhindert und eine bestmögliche Erfassung dieses wichtigen Parameters möglich.

Der Autor

| Chris Kelly |

|---|

|

schloß sein Studium 1983 mit einem Master in Computer Science an der Colorado State University ab. Nach verschiedenen Positionen in Produkt-Entwicklung und -Test bei Hewlett Packard und Agilent Technologies ist er heute R&D-Ingenieur bei Keysight Technologies. Er entwirft Test- und Messinstrumente, zum Beispiel Funktions- und Arbitärsignalgeneratoren, digitale Multimeter und ähnliche Instrumente. |

schloß sein Studium 1983 mit einem Master in Computer Science an der Colorado State University ab. Nach verschiedenen Positionen in Produkt-Entwicklung und -Test bei Hewlett Packard und Agilent Technologies ist er heute R&D-Ingenieur bei Keysight Technologies. Er entwirft Test- und Messinstrumente, zum Beispiel Funktions- und Arbitärsignalgeneratoren, digitale Multimeter und ähnliche Instrumente.

- Kleinstem Jitter auf der Spur

- Durchführung der Messung