job-futuromat.iab.de

Die Zahlen schwanken je nach Betätigungsfeld

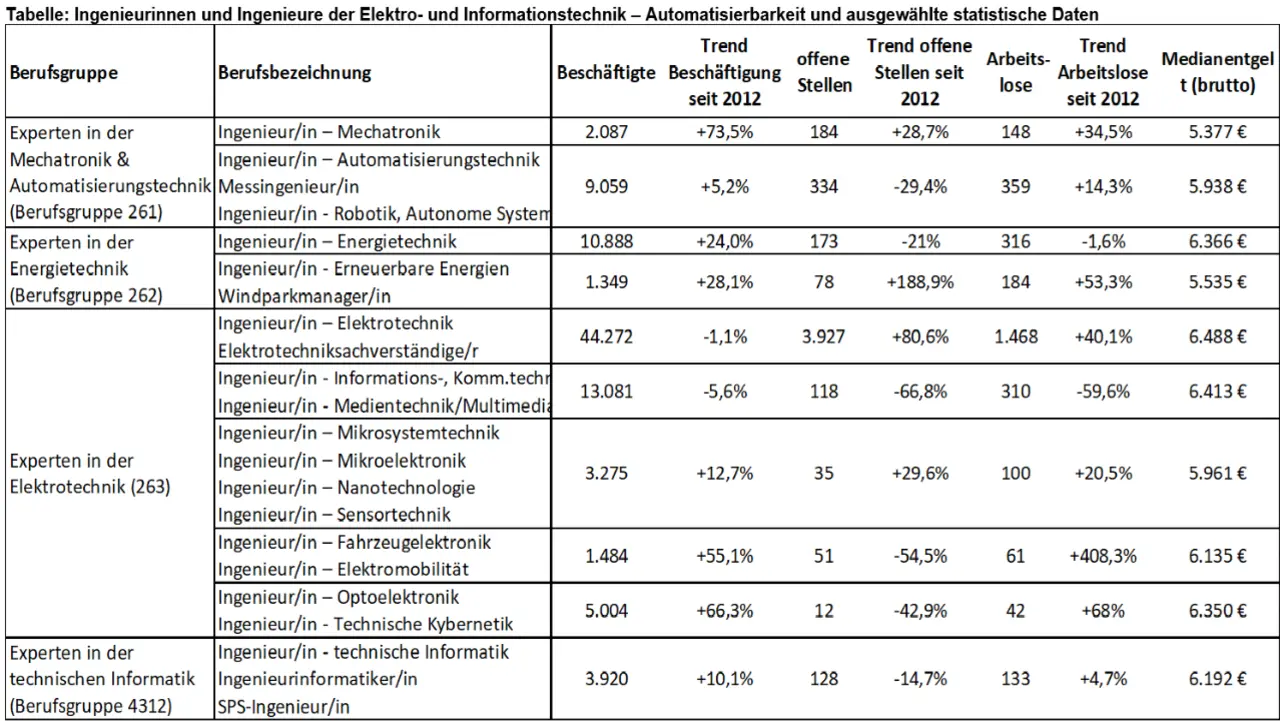

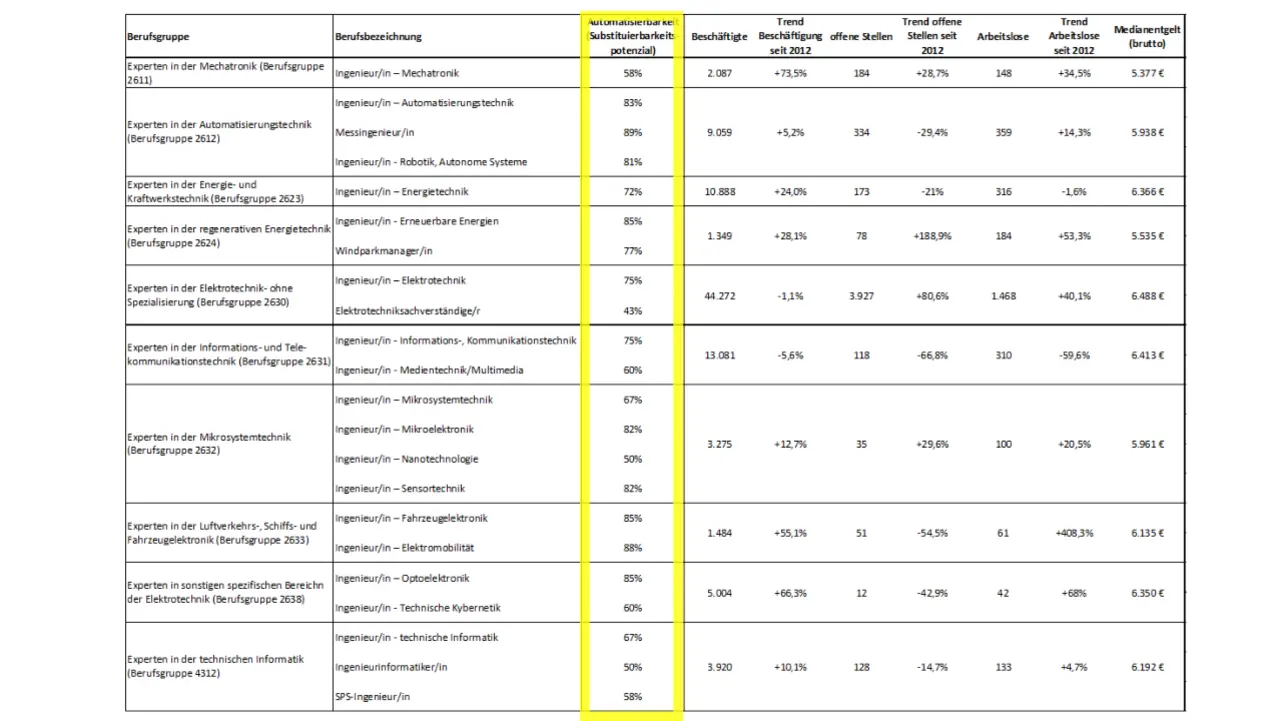

Die Automatisierbarkeit (Substituierbarkeitspotenzial) der Arbeit innerhalb der Ingenieursberufe durch KI oder andere digitale Technologien ist laut Forschungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hoch, schwankt allerdings je nach Betätigungsfeld. Was sagen die Zahlen aus?

Als das Substituierbarkeitspotenzial bezeichnet das IAB denjenigen Anteil im Beruf, der zum aktuellen Zeitpunkt vollautomatisch erledigt werden könnte. Dabei betont das IAB, dass hohe Substituierbarkeitspotenziale nicht automatisch bedeuten, dass die Berufe in Zukunft nicht mehr benötigt werden. Sondern wie stark man sich in dem jeweiligen Beruf mit neu verfügbaren Technologien auseinandersetzen (lernen) müsse, um damit produktiv zu arbeiten.

Wie hat sich der Arbeitsmarkt für diese Ingenieure in den letzten Jahren entwickelt?

Das IAB stellt ein starkes Missverhältnis zwischen angebotenen Stellen und Arbeitslosen fest. Seit 2013 sei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Berufshauptgruppe Energietechnik/Erneuerbare Energien von 84.000 auf fast 88.000 im Jahr 2022 nur leicht um 5 Prozentpunkte gestiegen. Andere Expertenberufen stiegen in dieser um mehr als 30 Prozentpunkte. Das sei allerdings keine Folge fortschreitender Digitalisierung, sondern vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Zahl der in diesen Berufen Beschäftigten nicht (schnell genug) erhöht hat.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ein zweiter wichtiger Faktor sei der Generationenwechsel. Das Verhältnis der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter von 50 Jahren und älter hat sich umgekehrt. Während 2013 etwa 32 Prozent der Beschäftigten in allen Expertenberufen und nur knapp über 30 Prozent in den Elektro- und Informationstechnik 50 Jahre und älter waren, waren 2022 schon fast 35 Prozent der Beschäftigten in allen Expertenberufen und fast 38 Prozent in den Elektro- und Informationstechnik 50 Jahre und älter - ein Anstieg um 8 Prozentpunkte in knapp 10 Jahren.

Das IAB geht deshalb davon aus, dass sich der Fachkräftemangel sich der Elektro- und Informationstechnik in den nächsten Jahren wohl noch zuspitzen wird.