Quantencomputer-Chip

Trumpf feiert Durchbruch und investiert

Quantencomputing wird in reale Rechenzentren viel schneller einziehen als gedacht: Trumpf sieht sich mit Quantencomputer-Chips »made in Germany« an der Spitze der Quantenrevolution.

»Unsere Tochter Q.ANT hat auf dem Weg zu einem Quanten-Chip einen wichtigen Meilenstein erreicht«, freut sich Peter Leibinger, CTO von Trumpf. Jetzt habe sich Q.ANT an die Spitze des weltweiten Technologiewettrennens um die Realisierung von Quantencomputern gesetzt: »Wir sind mit Q.ANT schneller als Unternehmen in den USA und ich China – und wir geben weniger Geld aus. Mit unserer einzigartigen Architektur haben wir klare Wettbewerbsvorteile.«

Wegen dieses Durchbruchs investiert Trumpf jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag in Q.ANT. Das klingt angesichts der Milliardenbeträge, die in die Entwicklung von Quantencomputern weltweit fließen, nicht gerade viel. Ist es nicht etwas zu viel des Selbstbewusstseins, mit den vergleichsweise geringen Summen, die Trumpf jetzt in Q.ANT steckt, die amerikanischen und chinesischen High-Tech-Giganten überholen zu wollen? »Geld ist nicht entscheidend, es muss ja auch sinnvoll angewendet werden – wir fühlen uns mit dem Investment sehr wohl«, antwortet Michael Förtsch, CEO von Q.ANT. Mit den Investitionen kann Q.ANT, die in Stuttgart-Vaihingen derzeit 20 Mitarbeiter beschäftigt, jetzt ernsthaft in die Entwicklung des eigenen Quantenchips einsteigen. Bereits Mitte 2022 will Q.ANT die ersten Chip-Komponenten für Quantencomputer entwickelt haben, die Quanten erzeugen, führen und manipulieren können. Die Mitarbeiterzahl soll von heute 20 bis 2022 auf 120 gestiegen sein. In vier bis fünf Jahren rechnet Frötsch mit dem ersten Prototypen der Quantenchips. »Wir sind heute schon mit Partnern aus verschiedenen Branchen im Gespräch, die die Quantencomputer-Chips anwenden wollen«, so Leibinger. Die Prototypen sollen als Co-Prozessoren Großrechner bei der Lösung von Problemen unterstützen, an denen die traditionellen Computer scheitern: Beispielweise Molekülstrukturen zu errechnen oder komplexe Logistikprobleme zu lösen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Quantencomputer-Chip

Trumpf feiert Durchbruch und investiert

Fertigen wird den Chip die in Ulm ansässige Trumpf Photonic Components, die beispielsweise Laserdioden herstellt, die in Großrechnern bereits in Millionenstückzahlen zum Einsatz kommen. »Mit der Kombination des Know-hows der drei Unternehmen – von Trumpf rund ums Licht, mit den Quantencomputer-Spezialisten von Q.ANT und mit dem Fertigungswissen von Trumpf Photonic Components – sind wir weltweit einzigartig positioniert«, ist sich Peter Leibinger sicher.

Photonischer Chip arbeitet bei Zimmertemperatur

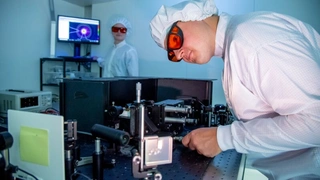

Doch worum geht es überhaupt? Um die verschränkten Quantenbits, mit denen sich rechnen lässt, zu realisieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als die derzeit aussichtsreichsten Kandidaten gelten Ionenfallen und Josephson-Kontakte. In diese Technologien fließen derzeit weltweit die größten Geldbeträge. Als das »weltweit führende photonische Unternehmen«, so Leibinger, setzt die Tochter Q.ANT auf eine andere Technik: Die Quantenbits werden durch Licht erzeugt. Diese Technik hat aus der Sicht von Q.ANT und Trumpf einige wesentliche Vorzüge gegenüber Ionenfallen und supraleitenden Josephson-Kontakten: Sie müssen nicht aufwändig auf Temperaturen nahe des absoluten Nullpunktes gekühlt werden und die Einheit, in denen die Quantenberechnungen stattfinden, lässt sich direkt an die Chips anbinden, die traditionelle Berechnungen auf Basis von Silizium-ICs durchführen.

Die optischen Kanäle sind entscheidend

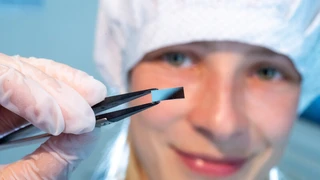

Genau hier liegt der Durchbruch, der Q.ANT gelungen ist: die optischen Kanäle, durch die Lichtquanten fließen, können direkt auf einen Siliziumchip aufgebracht werden. »Die Kanäle sind keine passiven Leiterbahnen, sondern aktive Elemente, die Qubits werden dort erzeugt und lassen sich dort manipulieren«, so Leibinger. Dazu sind selbstverständlich viele Tricks erforderlich, beispielsweise müssen Photonen einzeln eingekoppelt werden. Der Lohn der Mühen: Nichts muss gekühlt werden, auch Vibrationen sind kein Problem. Photodetektoren lesen die Ergebnisse der Quantenberechnung aus und übersetzen sie in elektrische Signale, die der darunter liegende Siliziumchip weiterverarbeitet. Mit der Technik der Photodetektoren kennt sich Q.ANT bereits bestens aus: Sie spielen in den weltweit ersten Quantensensoren eine wesentliche Rolle, die Trumpf gemeinsam mit Sensorspezialist Sick entwickelt.

»Ganz entscheidend ist, dass die Photonen durch die von uns entwickelten Kanäle extrem verlustarm fließen«, erklärt Michael Förtsch. »Die optischen Kanäle hat so noch niemand gemacht.« Das hätte den eigentlichen Durchbruch gebracht. Denn dann gehen kaum Qubits mit ihren vielen Informationen verloren. »Dieser Verlust ist der Feind der Skalierung, wir umgehen das Problem«, sagt Leibinger. Jetzt kann der Chip einen wesentlichen Vorteil der photonischen Qubits erst richtig nutzen: Dass sie in großer Zahl erzeugt werden können und der Aufwand für die Fehlerkorrektur relativ gering ist.

Keine exotischen Fertigungsrozesse erforderlich

Ein weiterer Vorzug: Die Fertigung beruht laut Leibinger grundsätzlich auf Standardprozessen, die aus der IC-Fertigung bekannt sind: »Die Chips könnten in großen Stückzahlen hergestellt werden. All die genannten Punkte differenzieren uns deutlich von anderen Ansätzen und deshalb sehen wir uns weltweit in einer führenden Position.« Trumpf Photonic Components fertigt nach den Worten von Managing Director Berthold Schmidt den optischen Chip auf einem speziellen aus einem Verbundhalbleiter bestehenden Wafer, der elektronische Chip wird konventionell auf Basis eines Silizium-Wafers produziert – ob mit Hilfe der CMOS-Technik, werde sich noch herausstellen. Beide Wafer werden dann aufeinander gesetzt und die fertigen hybriden Quantencomputing-Chips vereinzelt. Näheres zu den Materialien des photonischen Teils will Trumpf zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.

Das kalkulierte Risiko

Alle Beteiligten verschweigen aber auch nicht, dass auf dem Weg zum ersten Prototypen noch viel Forschungsarbeit und Engineering geleistet werden muss. Und es gibt Wettbewerber, die die ebenfalls an dem photonischen Ansatz arbeiten, beispielsweise PsiQuantum, die mit Globalfoundries an einem photonischen Quantenchip arbeitet. Doch das kann Peter Leibinger nicht schrecken: »Der Kern unsrer Technik unterscheidet sich doch deutlich von allen Wettbewerbern.« So muss der Chip von PsiQuantum auf tiefe Temperaturen gekühlt werden, was einen hohen Aufwand bedeutet. »Wir müssen das nicht, was ein Grund dafür ist, dass wir weit weniger Geld in die Entwicklung investieren müssen, als die Unternehmen, die auf Ionenfallen und supraleitende Josephson-Kontakte setzen Deshalb wetten wir darauf, dass unser Ansatz erfolgreich sein wird!«

Ob die Wette aufgeht? »Auf technologischer Seit sind wir sehr gut aufgestellt, von der Grundlagenforschung über die Entwicklung, das photonische Know-how bis zur Fertigung. Und wir müssen schnell handeln, was mit dem Start-up Q.ANT gelingt«, erklärt Leibinger. Um am weltweiten Rennen um den Quantencomputer erfolgreich zu sein, brauche es aber noch mehr: »Mut und Risikobereitschaft. Denn nur wenn wir Quantentechnologien schnell, mutig und unternehmerisch fördern, kann der Industriestandort Deutschland sein Potenzial im internationalen Wettbewerb auch nutzen.« Und zum Risiko gehört eben auch immer die Möglichkeit des Scheiterns. Aber er ist überzeugt, das Risiko im Griff zu haben: »Wir wissen, dass wir und auf dünnen Eis bewegen, aber wir kennen die Tiefe des Wassers darunter sehr genau.«