Zwei statt drei Stufen

Leistungsmerkmale industrieller Dreiphasen-PFCs verbessern

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Vergleich mit Vienna-Gleichrichter

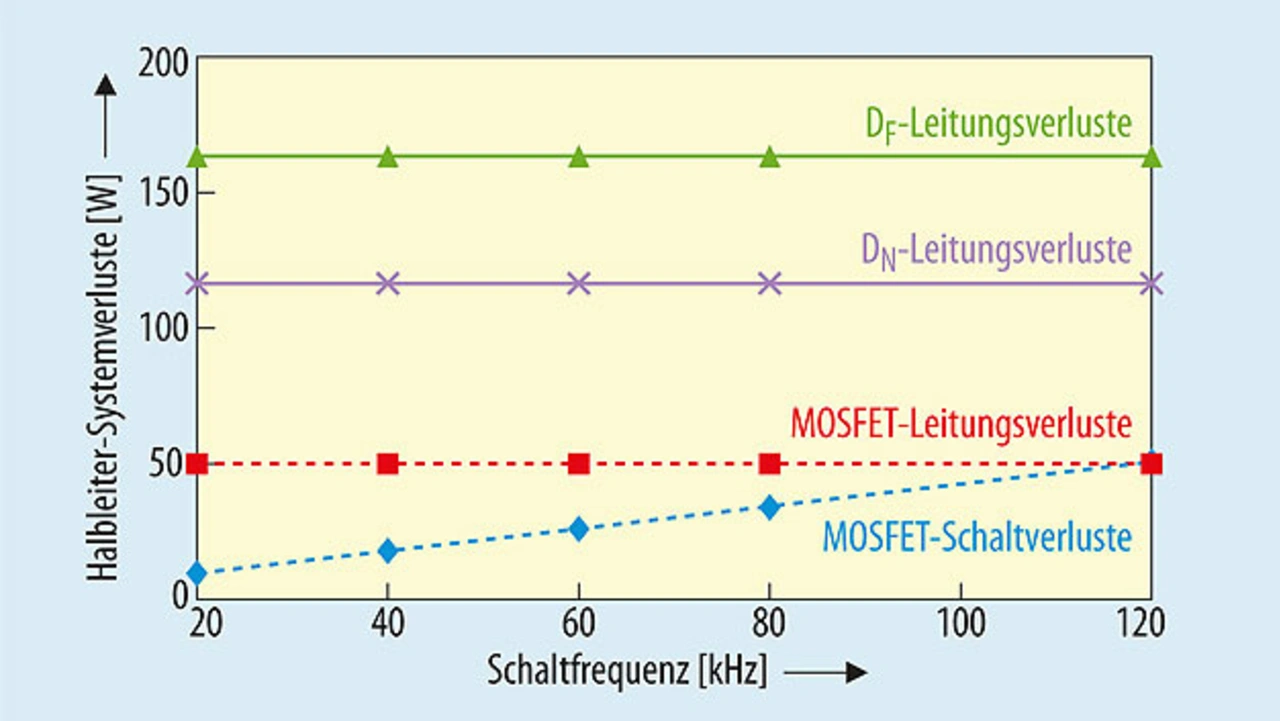

Zur Entwicklung eines Vienna-Gleichrichters mit 20-kW-Systemleistungsstufe wurde ein bereits bestehendes und bezüglich Effizienz und Leistungsdichte optimiertes 10-kW-Design als Vorlage genommen. Ein Vienna-Gleichrichter erfordert die Bemessung von drei verschiedenen aktiven Komponenten: sechs MOSFETs, sechs Gleichrichterdioden DN und sechs schnellen Dioden DF. Anhand von Datenblattangaben und Bemessungsgleichungen wurden Halbleiterverluste abhängig von der Schaltfrequenz geschätzt (Bild 10).

Jobangebote+ passend zum Thema

Erwartungsgemäß werden die Halbleiterverluste beim Vienna-Gleichrichter von Leitungsverlusten anstatt von Schaltverlusten dominiert, insbesondere von Dioden-Leitungsverlusten. Diese lassen sich (zu Lasten höherer Kosten) durch Komponenten mit höherem Nennstrom etwas reduzieren. Eine zusätzliche Reduktion wurde bereits durch die Wahl von Bauteilen mit niedriger UF erreicht.

Beim Vergleich von Bild 6 mit Bild 10 wird ersichtlich:

- Der Vienna-Gleichrichter weist höhere Halbleiterverluste auf als der zweistufige 6-Schalter-SiC-PFC.

- Die Halbleiterverluste beim Vienna-Gleichrichter sind weniger anfällig für Änderungen der Schaltfrequenz als die Halbleiterverluste beim zweistufigen 6-Schalter-SiC-PFC.

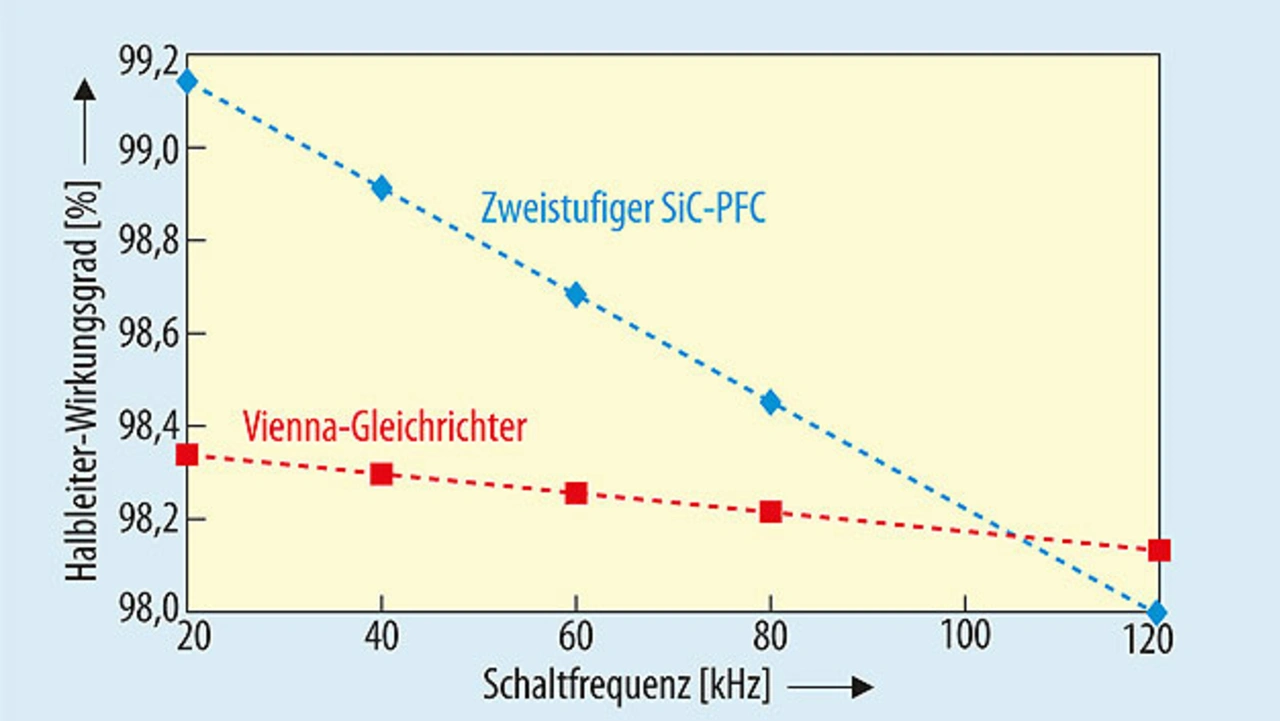

Bild 11 zeigt den Halbleiter-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von der Frequenz für den zweistufigen 6-Schalter-SiC-PFC und einen dreistufigen Vienna-Gleichrichter. Aus dem Diagramm folgt, dass bei niedriger Schaltfrequenz (40 bis 60 kHz) das zweistufige SiC-System eine um etwa 0,8 Prozent höhere Halbleitereffizienz erzielt.

Das Design der Boost-Induktivitäten für den Vienna-Gleichrichter folgt demselben Ansatz wie beim SiC-PFC. Beim Vienna-Gleichrichter kann die Schaltfrequenz leicht unter 75 kHz gesenkt werden, um beim Design des EMI-Filters zu vermeiden, dass die zweite Oberwelle gefiltert werden muss (d. h. 2 x 75 kHz = 150 kHz).

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beiden Topologien sind die Kühlungsanforderungen. Wegen des unterschiedlichen Halbleiter-Wirkungsgrads muss der zweistufige 6-Schalter-SiC-PFC eine Mindestleistung von 230 W ableiten, während die Anforderung für den Vienna-Gleichrichter 358 W beträgt.

Effizienz und Kosten

Aus der Abschätzung des Gesamtvolumens beider Systeme lässt sich ableiten, dass die Leistungsdichte des zweistufigen 6-Schalter-SiC-PFCs höher ist als die Leistungsdichte des Vienna-Gleichrichters. Beim Vienna-Gleichrichter ist zwar das Induktivitäts-Volumen etwas geringer, das Volumen des Kühlsystems hingegen doppelt so groß wie beim SiC-PFC.

Eine Abschätzung des Gesamt-Wirkungsgrads ergibt, dass der zweistufige 6-Schalter-SiC-PFC einen um etwa 0,8 Prozent höheren Wirkungsgrad erreicht als der Vienna-Gleichrichter. Dies wird primär durch den höheren Halbleiter-Wirkungsgrad bedingt. Die Verluste bei Boot-Induktivitäten und EMI-Filter sind beim SiC-PFC etwas höher, aber dies wird vom höheren Kühlungsbedarf des Vienna-Gleichrichters kompensiert.

Auch hat der Vienna-Silizium-Gleichrichter nur eine unidirektionale Funktion, wohingegen der 6-Schalter-SiC-Gleichrichter eine vollständige bidirektionale Funktionalität aufweist.

Mittels Kostenmodellierung aktiver und passiver Komponenten lassen sich die Gesamtkosten von Halbleiterbauelementen für jedes System abschätzen. Im Fall des Vienna-Gleichrichters gibt es zwölf 600-V-/40-mΩ-MOSFETs, sechs 650-V-/20-A-SiC-Schottky-Dioden mit niedriger UF und sechs 800-V-/40-A-Gleichrichterdioden mit niedriger UF. Das Design des Vienna-Gleichrichters benötigt wesentlich mehr Silizium-Bauelemente und Gehäuse sowie mehr Fertigungs- und Bestückungsaufwand als der SiC-PFC. Dass es mehr Bauelemente gibt, die potenziell ausfallen könnten, hat Einfluss auf die Langzeit-Zuverlässigkeit. Das zweistufige SiC-System erfordert nur zwölf 1000-V-/65-mΩ-SiC-MOSFETs. Damit sind die Halbleiter-Gesamtkosten für beide Designs vergleichbar, jedoch sind beim zweistufigen Design die Bestückungskosten geringer und die Lebensdauer länger.

Die Autoren

Adam Barkley

unterstützt seit 2014 als SiC Power Device Application Engineer bei Wolfspeed Design-Prozesse. Zuvor arbeitete der Ph.D. bei Arkansas Power Electronics International (APEI), wo er an der Entwicklung leistungsstarker Leistungselektroniksysteme auf Basis von Wide-Band-Gap-Halbleitern beteiligt war. Dort nahm Barkley außerdem in zahlreichen FuE-Programmen eine führende Rolle ein.

Guy Moxey

ist Senior Director of Power Products bei Wolfspeed. Erfahrungen sammelte er in verschiedenen Bereichen der Halbleiter-Branche, vom Produkt-Marketing bis hin zum Produktlinien-Management. Vor seiner Tätigkeit bei Wolfspeed hatte Guy Moxey verschiedene Positionen bei International Rectifier, Siliconix und Fairchild Semiconductor inne.

- Leistungsmerkmale industrieller Dreiphasen-PFCs verbessern

- SiC-basiertes PFC-System

- Vergleich mit Vienna-Gleichrichter