Im Rauschen eingebettete Signale

Schwache Signale mit Lock-in-Verstärkern hochgenau messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Mehrere Multipliziererstufen

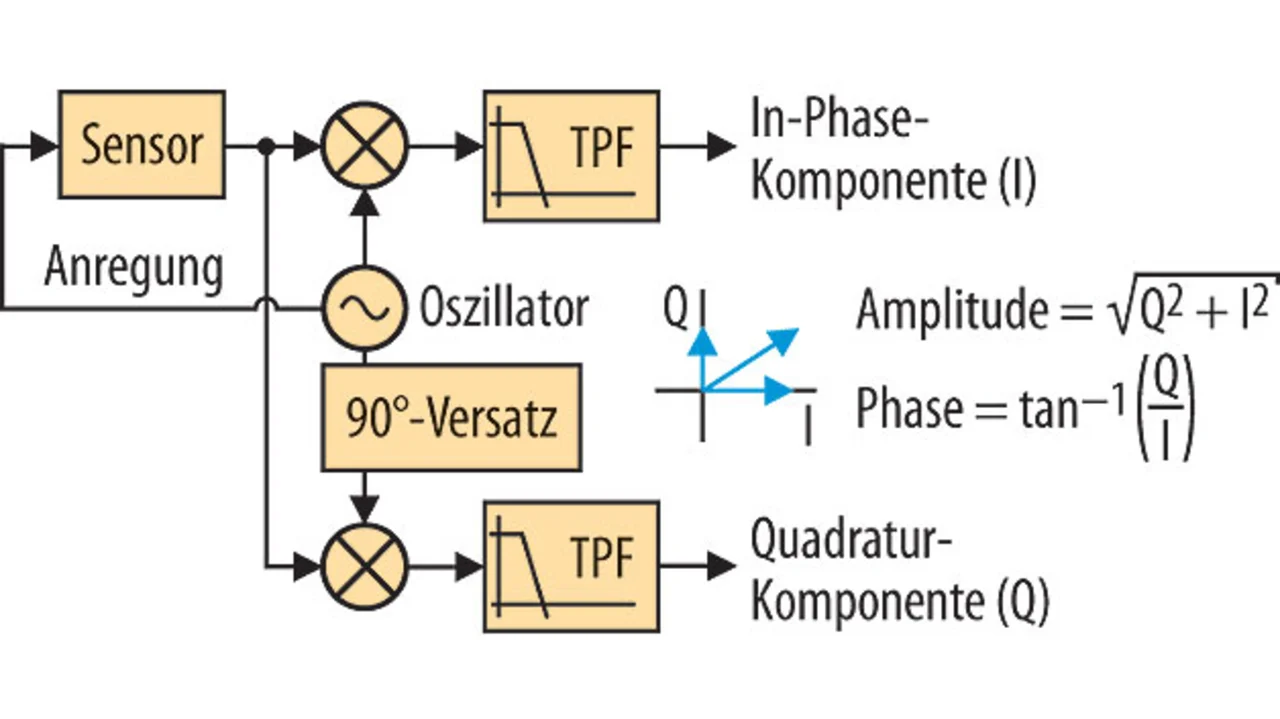

Eine einfachere Alternative ist das Einbinden einer zweiten Multipliziererstufe, die das gemessene Signal mit der um 90° phasenversetzten Version der Referenz multipliziert. Das Ergebnis aus dieser zweiten Stufe ist ein zur gegenphasigen Komponente des Eingangs proportionales Signal. Bild 9 zeigt dieses Konzept.

An den Ausgängen der Tiefpassfilter nach den zwei Multipliziererstufen stehen niederfrequente Signale zur Verfügung, die zu den In-Phase- (I) und Quadratur- (Q) Komponenten des Eingangs proportional sind. Die Höhe des Eingangssignals wird aus der Summe der Quadrate der I- und Q-Ausgangssignale berechnet. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Architektur ist, dass man auch die Phase zwischen Anregungs-/Referenzsignal und Eingangssignal berechnen kann.

Jobangebote+ passend zum Thema

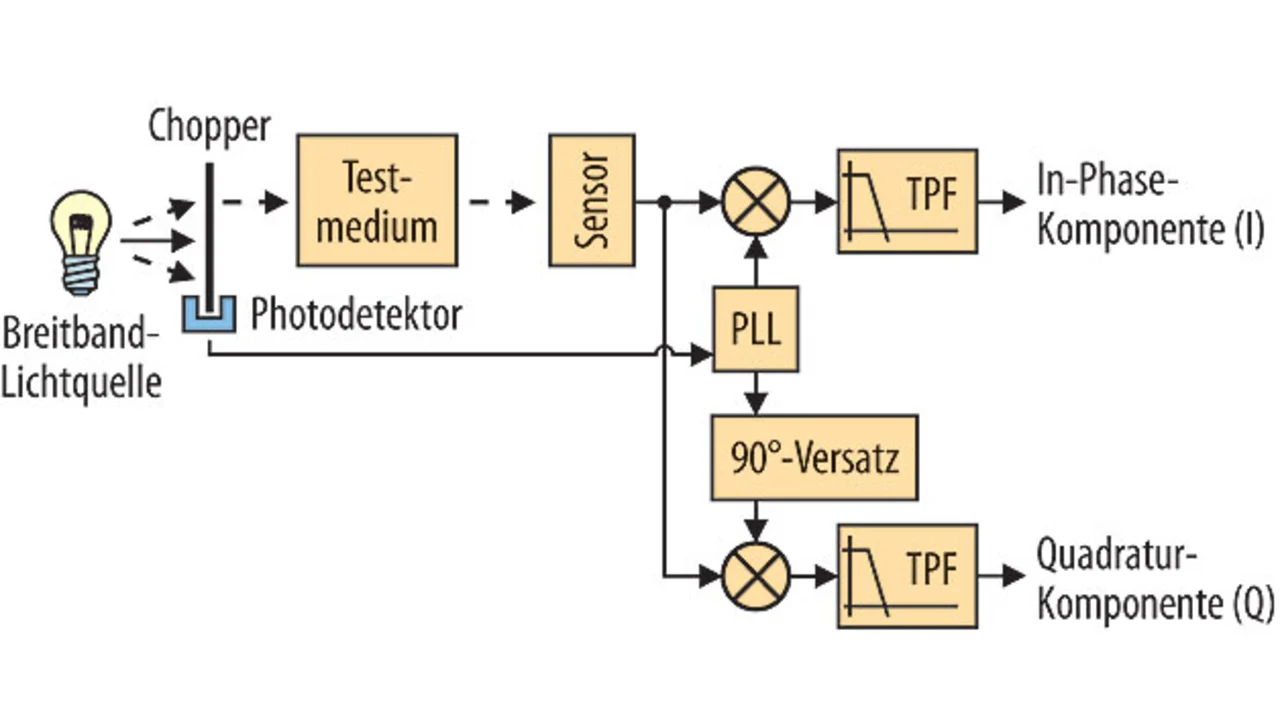

Alle bisher vorgestellten Systeme erzeugen ein Referenzsignal, das einen Sensor anregt. Eine weitere Verbesserung des Lock-in-Verstärkers besteht in der Nutzung eines externen Signals als Referenz. Zum Beispiel zeigt Bild 10 ein System, das eine Glühlampe zum Testen der optischen Eigenschaften einer Oberfläche einsetzt. Ein solches System kann Parameter wie zum Beispiel das Reflexionsvermögen von Spiegeln oder den Grad der Verunreinigung auf Oberflächen messen.

Es ist wesentlich leichter, einen mechanischen Chopper zur Modulation von Glühlampenlicht zu verwenden als eine elektronische Modulation. Ein preiswerter Lagesensor in der Nähe des Chopper erzeugt ein rechteckförmiges Referenzsignal zum Speisen des Lock-in-Verstärkers. Anstatt dieses Signal direkt zu verwenden, generiert eine PLL-Schaltung (Phase-Locked Loop) ein Sinussignal mit der gleichen Frequenz und Phase wie die Eingangsreferenz. Das Konzept funktioniert unter dem Vorbehalt, dass das intern erzeugte Sinussignal nur eine geringe Verzerrung haben darf.

- Schwache Signale mit Lock-in-Verstärkern hochgenau messen

- Prinzip eines Lock-in-Verstärkers

- Einfache Lock-in-Implementierungen

- Eine integrierte Alternative

- Mehrere Multipliziererstufen

- Mit FPGA und Front-End