Im Rauschen eingebettete Signale

Schwache Signale mit Lock-in-Verstärkern hochgenau messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Einfache Lock-in-Implementierungen

Ein Sinussignal zu erzeugen, um die Signalquelle zu modulieren, kann schwierig sein. Manche Systeme nutzen daher ein Rechtecksignal. Das Erzeugen eines Rechtecksignals ist wesentlich einfacher als das Erzeugen eines Sinussignals, weil es mit einem simplen Mirocontroller-Ausgang erfolgen kann, der einen Analogschalter oder einen MOSFET ständig umschaltet.

Jobangebote+ passend zum Thema

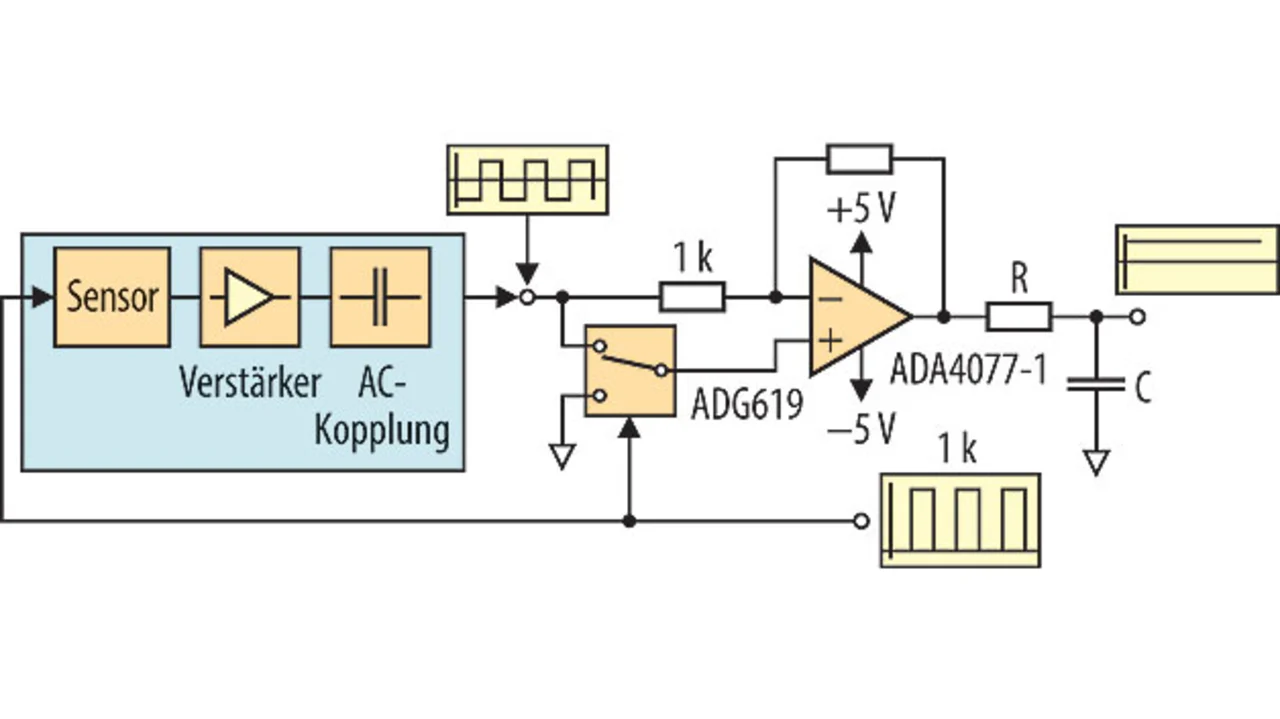

Bei der Schaltung in Bild 4 handelt es sich um eine einfache Möglichkeit zur Implementierung eines Hardware-basierten Lock-in-Verstärkers. Ein Mikrocontroller oder ein anderes digitales Bauteil erzeugt ein rechteckförmiges Anregungssignal, das bewirkt, dass der Sensor reagiert. Im Falle einer Fotodiode wäre der erste Verstärker ein Strom/Spannungs-Wandler, während man für eine DMS-Brücke einen Instrumentenverstärker bräuchte.

Das gleiche Signal, das den Sensor anregt, steuert den SPDT-Schalter ADG619. Bei einem positiven Anregungssignal konfiguriert der ADG619 den Verstärker für eine Verstärkung von +1. Bei einem negativen Anregungssignal konfiguriert der ADG619 den Verstärker für eine Verstärkung von –1, was im Wesentlichen die negative Seite des Rechtecksignals umklappt. Dies ist mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gemessenen Signalzeiten mit dem Referenz-Rechtecksignal. Das ausgangsseitige RC-Filter entfernt alle Signale mit anderen Frequenzen und die Ausgangsspannung ist ein DC-Signal, das der Hälfte der Spitze/Spitze-Spannung des gemessenen Rechtecksignals entspricht.

Obwohl die Schaltung einfach ist, ist die Wahl des richtigen Operationsverstärkers entscheidend. Die eingangsseitige Wechselspannungs-Kopplung entfernt den größten Teil des Eingangsrauschens bei niedrigen Frequenzen. Jedoch werden 1/f-Rauschen und Offset-Fehler des letzten Verstärkers nicht herausgefiltert. Der ADA4077-1 weist zum Beispiel von 0,1 bis 10 Hz ein Rauschen von 250 nVss und eine Offset-Drift von 0,55 µV/K auf. Er eignet sich damit ideal für diese Anwendung.

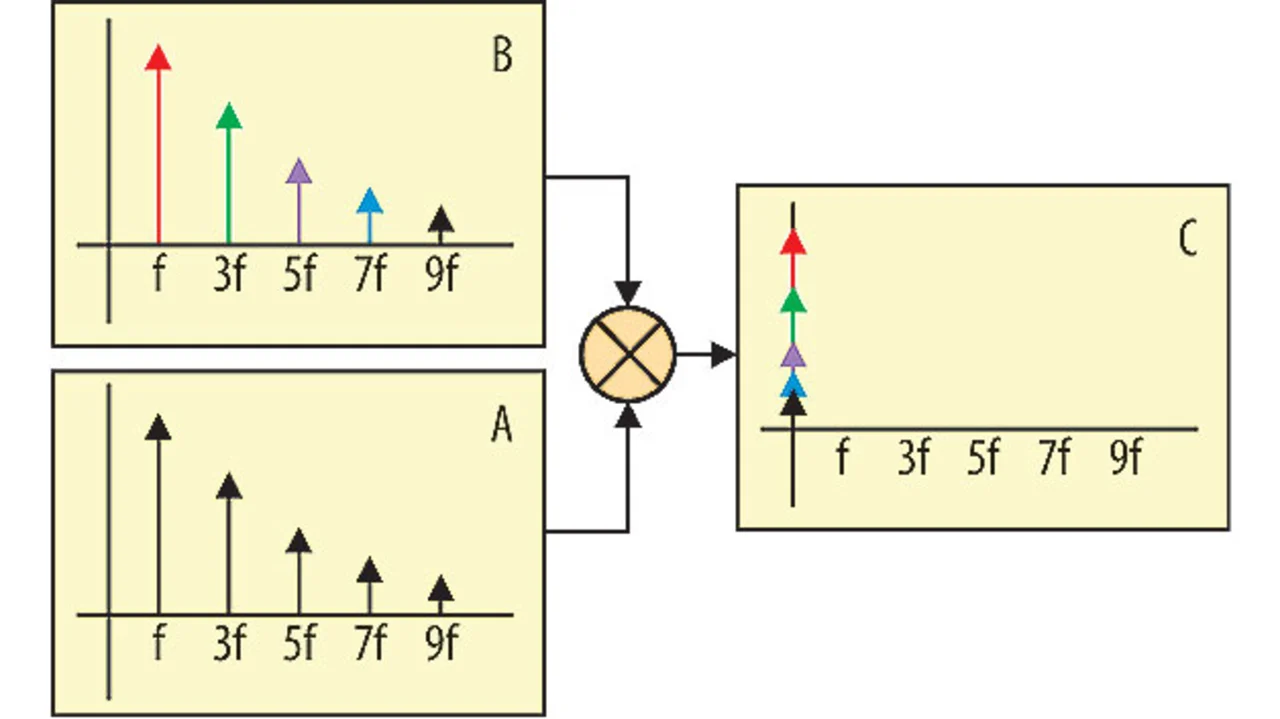

Für den Einsatz eines Lock-in-Verstärkers, der mit Rechtecksignalen arbeitet, ist nur eine einfache Schaltung erforderlich. Allerdings ist die Rauschunterdrückung schlechter als bei einem System, das mit Sinussignalen arbeitet. Bild 5 zeigt die Darstellung im Frequenzbereich, wenn ein Rechtecksignal als Sensor-Anregungs- und Referenzsignal verwendet wird. Ein Rechtecksignal setzt sich im Prinzip aus einer unendlichen Summe von Sinussignalen bei der Grundfrequenz und den ungeraden Harmonischen zusammen.

Die Multiplikation von zwei Rechtecksignalen mit gleicher Frequenz entspricht der Multiplikation aller Sinuskomponenten der Referenz mit jeder Sinuskomponente des gemessenen Signals. Das Ergebnis ist ein DC-Signal, das Anteile von jeder Harmonischen des Rechtecksignals enthält. Alle unerwünschten Signale, die in den ungeraden Harmonischen erscheinen, werden nicht herausgefiltert (obwohl sie, je nachdem auf welche Harmonische sie fallen, herunterskaliert werden).

Bei der Entwicklung eines Lock-in-Verstärkers, der mit Rechtecksignalen arbeitet, ist es wichtig, dass man eine Modulationsfrequenz wählt, deren Harmonische nicht bei einer Frequenz oder Harmonischen bekannter Rauschquellen liegen. Statt zum Beispiel eine Modulationsfrequenz von 1 kHz zu wählen (die 20. Harmonische von 50 Hz), sollte man lieber 1,0375 kHz wählen, denn diese Frequenz fällt nicht mit Harmonischen von 50 oder 60 Hz zusammen.

Abgesehen von diesem Manko ist die Schaltung einfach und kostengünstig. Mit einem rauscharmen Verstärker und der richtigen Modulationsfrequenz lässt sich gegenüber dem Versuch, eine Gleichspannungsmessung durchzuführen, eine erhebliche Verbesserung erzielen.

- Schwache Signale mit Lock-in-Verstärkern hochgenau messen

- Prinzip eines Lock-in-Verstärkers

- Einfache Lock-in-Implementierungen

- Eine integrierte Alternative

- Mehrere Multipliziererstufen

- Mit FPGA und Front-End