Im Rauschen eingebettete Signale

Schwache Signale mit Lock-in-Verstärkern hochgenau messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Eine integrierte Alternative

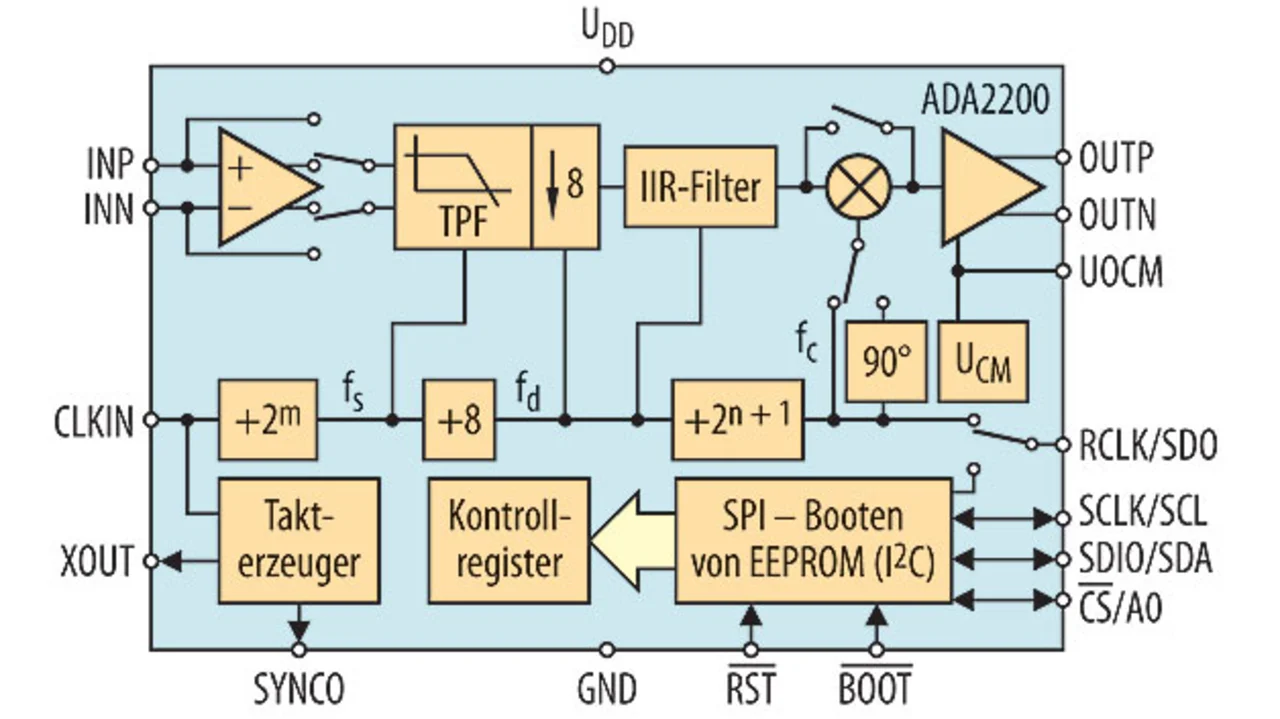

Für die Schaltung in Bild 4 sind ein Operationsverstärker, ein Analogschalter und einige diskrete Bauteile sowie ein Referenztaktsignal von einem Mikrocontroller erforderlich. Eine Alternative zu dieser Schaltung ist der Einsatz eines integrierten synchronen Demodulators wie des ADA2200. Bild 6 zeigt ein Blockschaltbild des ADA2200. Der Baustein enthält einen gepufferten Eingang, ein programmierbares IIR-Filter und einen Multiplizierer. Ferner integriert er einen Funktionsblock, der das Referenzsignal um 90° versetzt. Dadurch lassen sich Phasenverschiebungen zwischen Referenztakt und Eingangssignal leichter messen oder kompensieren. Die Vorteile dabei erläutert der folgende Abschnitt.

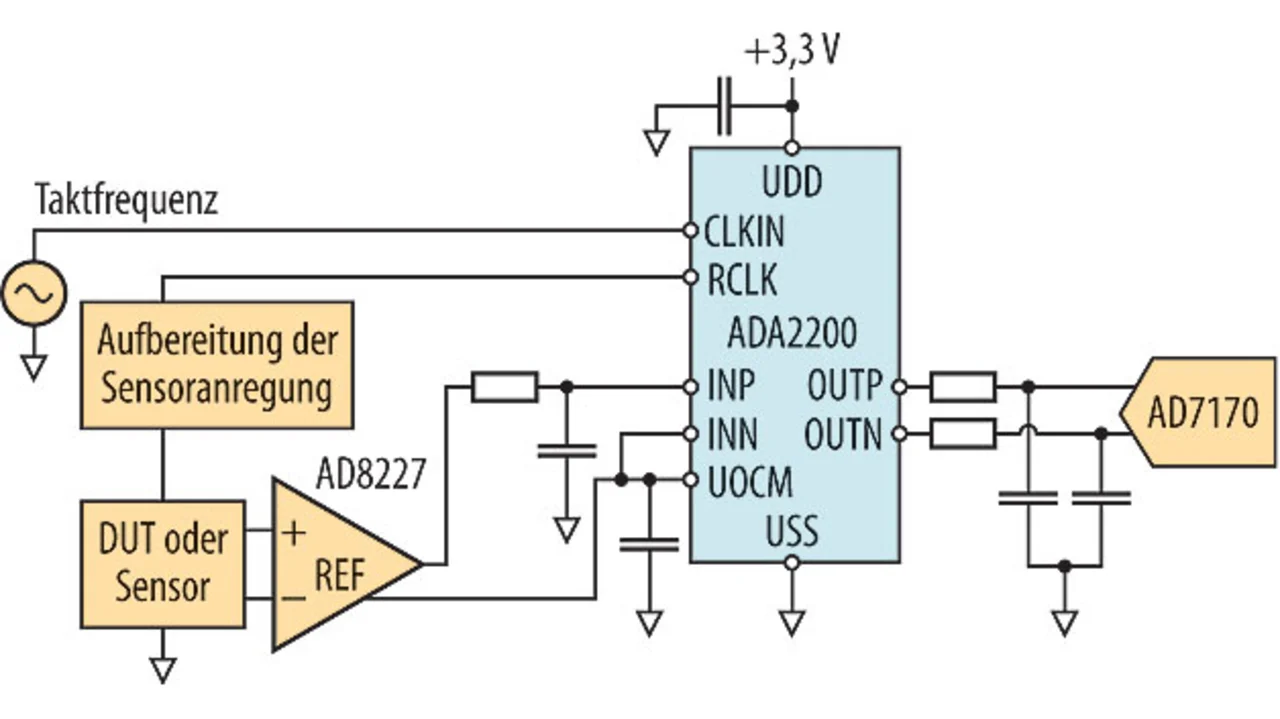

Zum Implementieren einer Lock-in-Detektionsschaltung mit dem ADA2200 (Bild 7) genügt es, eine Taktfrequenz anzulegen, die 64-mal so hoch ist wie die gewünschte Referenzfrequenz. Die Standardeinstellung des programmierbaren Filters ist ein Bandpassverlauf. Dies macht eine Wechselspannungskopplung des Signals wie in der Schaltung in Bild 4 überflüssig. Der abgetastete Analogausgang des ADA2200 erzeugt Signale mit einem Vielfachen der Abtastrate. Man kann ein RC-Filter mit nachgeschaltetem Sigma-Delta-ADC einsetzen, um diese Signale zu entfernen und lediglich die demodulierte DC-Komponente des Signals zu messen.

Jobangebote+ passend zum Thema

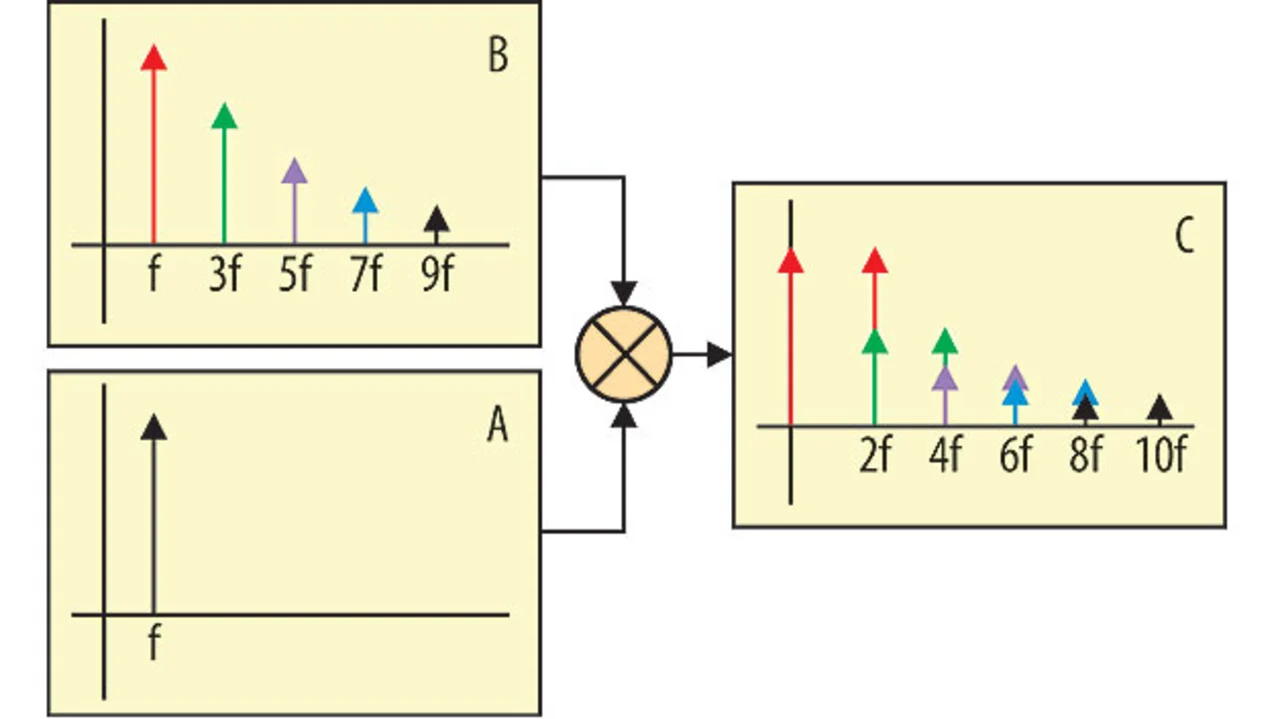

Bild 8 zeigt eine Verbesserung gegenüber einer mit einem Rechtecksignal modulierten Schaltung. Regt man den Sensor mit einem Rechtecksignal an und multipliziert das gemessene Signal mit einem Sinussignal gleicher Frequenz und Phase, wird sich nur der Signalinhalt bei der Grundfrequenz in Richtung 0 Hz bewegen. Alle anderen Harmonischen werden sich auf andere Frequenzen bewegen. Dadurch ist es einfach, ein Tiefpassfilter einzusetzen und alles außer der DC-Komponente des gemessenen Signals zu eliminieren.

Eine zusätzliche Schwierigkeit ist, dass bei einer vorhandenen Phasenverschiebung zwischen Referenzsignal und gemessenem Signal als Ergebnis der Multiplikation beider Signale eine niedrigere Amplitude entsteht als bei perfekt in Phase liegenden Signalen. Dies kann passieren, wenn die Schaltung zur Sensorsignalaufbereitung Filter enthält, die Phasenverzögerungen verursachen. Bei einem analogen Lock-in-Verstärker besteht die einzige Möglichkeit, dagegen anzugehen, darin, zusätzliche Phasenkompensationsschaltungen in den Referenzsignalpfad einzubinden. Dies ist nicht trivial, da die Schaltung einstellbar sein muss, um verschiedene Phasenverzögerungen zu kompensieren. Außerdem wirken sich zum Beispiel Temperatureinflüsse, Bauteiletoleranzen und andere Faktoren aus.

- Schwache Signale mit Lock-in-Verstärkern hochgenau messen

- Prinzip eines Lock-in-Verstärkers

- Einfache Lock-in-Implementierungen

- Eine integrierte Alternative

- Mehrere Multipliziererstufen

- Mit FPGA und Front-End