Ohne Cloud-Warteschlange

20-Qubit-Quantencomputer für spezielle Anwendungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

»Noisy Intermediate-Scale Quantum«

NISQ und Quantum Supremacy

Die Abkürzung NISQ steht für »Noisy Intermediate-Scale Quantum«, wobei sich »Intermediate-Scale« auf die Größe der Quantencomputer bezieht, gemessen in der Anzahl der Qubits. Sie stößt bereits in Größenordnungen vor, die sie in die Lage versetzt, ganz spezielle Aufgaben durchführen zu können. Allerdings bleibt die Kontrolle über die Qubits ungenügend und es entstehen kleine Fehler, die sich über die Zeit zu großen Fehlern summieren. Das ist die Bedeutung von »Noisy« in NISQ. Also werden im Allgemeinen noch keine kommerziell nützlichen Berechnungen herauskommen.

Eingeführt hat den Begriff NISQ John Preskill, Professor am California Institute of Technology. Er hatte auch schon 2012 den Begriff der »Quantum Supremacy« geprägt. Sie ist erreicht, sobald Quantencomputer Aufgaben lösen können, die herkömmliche Supercomputer gar nicht erst angehen können, oder sobald Quantencomputer Aufgaben um Größenordnungen schneller berechnen können als Supercomputer – abgesehen davon, ob die Aufgaben wirklich sinnvoll sind. Dabei legt er viel Wert darauf, dass die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer die der heutigen Supercomputer wirklich um Größenordnungen übertrifft.

2019 hatte Google verkündet, als erster mit seinem 53-bit-Quantencomputer die Quantum Supremacy erreicht zu haben: Der Quantencomputer habe eine Aufgabe in wenigen Minuten gelöst, für die ein Supercomputer Tausende von Jahren gebraucht hätte. Die Veröffentlichung wurde im Anschluss heftig diskutiert; nicht alle Experten waren der Meinung von Google, dass die Quantum Supremacy erreicht worden wäre. Was zumindest zeigen dürfte, dass wir uns noch für längere Zeit in der NISQ-Ära aufhalten werden. Aber immerhin kann die Suche nach sinnvollen Nischenanwendungen losgehen – und IQM sieht sich hier sehr gut positioniert.

Jobangebote+ passend zum Thema

IQM auf einen Blick

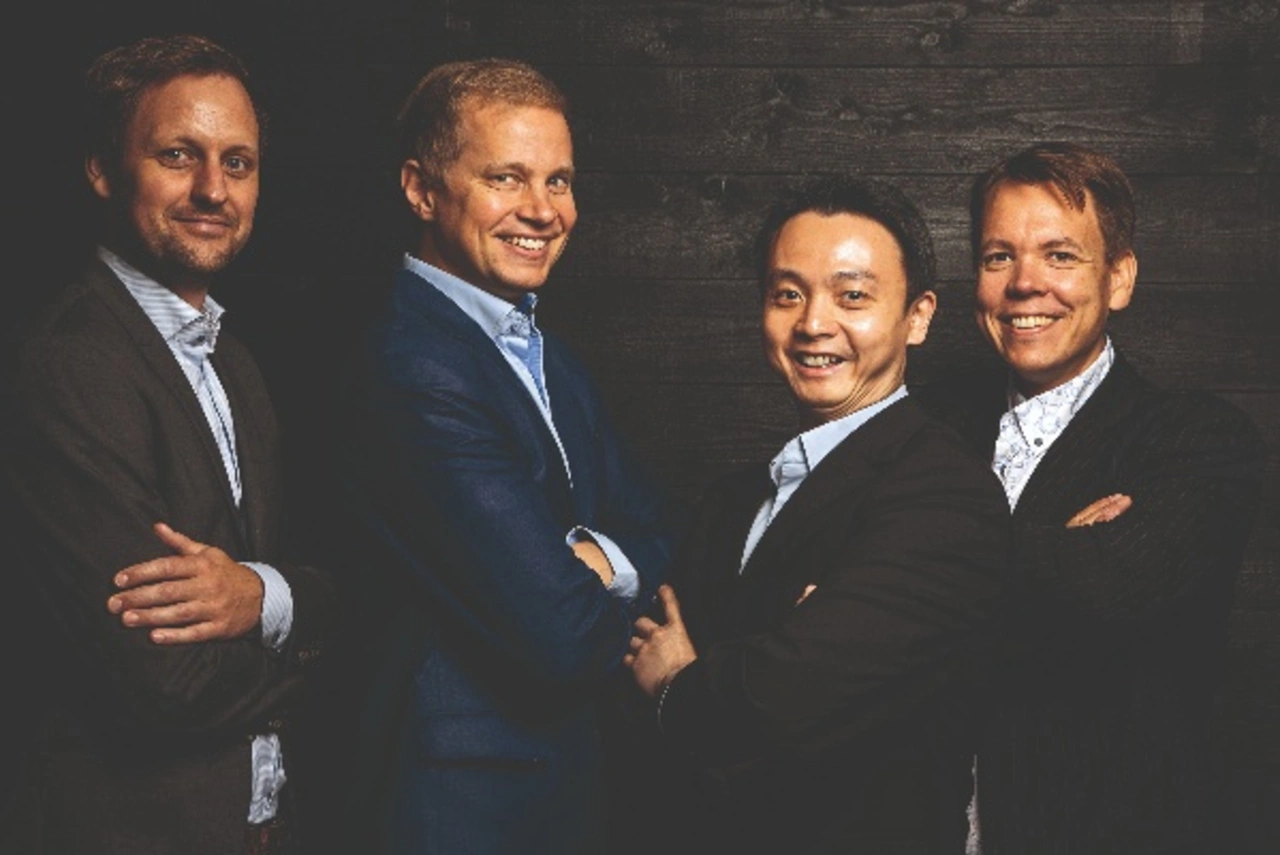

Dr. Jan Goetz, CEO, Prof. Mikko Möttönen, Chief Scientist, Dr. Kuan Yen Tan, CTO, und Dr. Juha Vartiainen, COO, haben IQM im Jahr 2018 als Spin-off der Aalto-Universität und des VTT Technical Research Center in Finnland gegründet. Das Unternehmen baut auf den Forschungen des Labors Quantum Computing and Devices auf. Mit heute über 200 Mitarbeitern ist IQM eines der größten europäischen Quantencomputer-Startups oder Scale-ups; insgesamt sind bisher 179 Mio. Euro an Venture Capital in das Unternehmen geflossen. Fast 50 Prozent der Mitarbeiter sind promovierte Wissenschaftler, und ein Großteil der Führungskräfte hat langjährige Industrieerfahrung. Sie arbeiten an den Standorten München, Espoo, Paris und Madrid mit weiteren weltbekannten Quantencomputer-Experten zusammen.

In München liegt der Schwerpunkt beispielsweise auf der Entwicklung von Quantencomputern für den Einsatz in der Chemie. Das Ziel von IQM besteht darin, sowohl die Hardware, angefangen bei den supraleitenden Quantenprozessoren, als auch die Software und die Algorithmen gemeinsam zu entwickeln, um die resultierenden Quantencomputer für bestimmte Aufgaben optimieren zu können, von den Materialwissenschaften über die Chemie bis zum maschinellen Lernen, der Finanzmodellierung und dem Gesundheitswesen. Auf diese Weise will IQM Quantencomputer bauen, die effizienter den Quantenvorteil erreichen und Probleme lösen, die klassischen Computern verschlossen bleiben – also die Limitierung von klassischen Computern überwinden.

In Deutschland leitet IQM das vom BMBF Ende letzten Jahres gestartete, 40 Mio. Euro schwere Forschungsprojekt »Quantencomputererweiterung durch Exascale-HPC« (Q-Exa), um einen 20-Qubit-Quantencomputer auf der Basis von supraleitenden Schaltkreisen zu bauen und in das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching zu integrieren. Am Projekt Q-Exa sind neben der IQM Germany und dem Leibniz-Rechenzentrum das Karlsruher Startup HQS Quantum Simulations sowie science + computing (Atos) aus Tübingen beteiligt.

- 20-Qubit-Quantencomputer für spezielle Anwendungen

- »Noisy Intermediate-Scale Quantum«