Chancen und Risiken für Embedded Designs

Skalierbare System-on-Modules

»Austauschbare« System-on-Modules ermöglichen Produktserien und können den Lebenszyklus eines Produkts verlängern – so die Theorie. Ein Blick auf die Details zeigt, welche Kompromisse dabei bekannte Standards mit sich bringen. Die Alternative sind proprietäre pinkompatible Module.

Mehr Rechenleistung, zusätzliche Features, ein längerer Lebenszyklus oder der Investitionsschutz eines Plattformansatzes: System-on-Modules (SoMs) lassen sich einfach austauschen und ermöglichen so die Migration eines Embedded-Designs auf eine neue Generation Prozessoren oder das Realisieren skalierbarer Produktserien. Im besten Fall funktioniert das sogar ohne umfassendes Anpassen oder Neudesign der Basisplatine. Aus diesem Grund haben sich Embedded-Designs mit individueller Basisplatine und aufgestecktem oder aufgelötetem System-on-Module für viele industrielle Applikationen bewährt. Unternehmen profitieren beim Einsatz von SoMs darüber hinaus von einer kurzen Entwicklungszeit ihrer Produkte, weniger Risiken im Design und vom Engagement der SoM-Hersteller zur Pflege von Hardware und Software. Somit können sich die Unternehmen besser auf die Alleinstellungsmerkmale ihrer Produkte konzentrieren, die im Gesamtkonzept und oftmals in Software begründet sind.

Um die gewünschte Austauschbarkeit zu ermöglichen, entwickeln und fertigen einige Modulhersteller SoMs mit Standardformfaktoren wie Qseven, SMARC oder seit Kurzem OSM. Ziel der Standards ist es, universell einsetzbare und austauschbare Rechenmodule zu schaffen, mit gleichem Formfaktor und standardisierter Pinbelegung der Konnektoren – ähnlich wie es von Intel- oder den konkurrierenden AMD-Sockeln der Mainboards von PCs bekannt ist. Zum Teil sehen die SoM-Standards sogar vor, dass entsprechende Designs wahlweise mit x86- und Arm-Technik realisierbar sind. Das hat Vorteile für Industrie-PCs und andere Applikationen mit klar definierten – und begrenzten – Funktionen und Schnittstellen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Große Auswahl in der Arm-Welt

Die Besonderheit von Embedded-Controllern und -Prozessoren liegt jedoch in ihren sorgfältig ausgewählten Schnittstellen und Features. Diese haben die Halbleiterhersteller für hilfreich und bedeutsam für den gewünschten Zielmarkt identifiziert und deshalb eingebettet – eben im wahrsten Sinne »embedded«. Aufgrund des nahezu beliebig lizenzierbaren Arm-Cores besteht das Geschäftsmodell der Hersteller in der Integration immer neuerer und besserer proprietärer Schnittstellen und Features. So ist das Wettrennen um Schnittstellen und Features wichtigstes Alleinstellungsmerkmal geworden. Für den Embedded-Bereich ist diese Differenzierung eine entscheidende Grundlage, um mit dedizierten Prozessoren perfekt angepasste Produkte für verschiedene Applikationen anbieten zu können.

Genau hier führt der Standardisierungsansatz mit dem Ziel der einfachen Austauschbarkeit allerdings zu einem Interessenskonflikt: Gängige Modulstandards erreichen eine Standardisierung, indem sie das jeweils vorhandene, spezielle Feature-Set zugunsten der Kompatibilität beschneiden. Hiermit sind zum Teil gerade die besonderen Funktionen eines Prozessors nicht nutzbar, die ihn für eine bestimmte Applikation auszeichnen. Feste Standards, wie die eingangs genannten, widersprechen somit der Phytec-Vorstellung und Definition von »embedded«, deren Kern das maximale und nachhaltige Nutzen aller Ressourcen und Features der Prozessoren ist, bei gleichzeitig kleinstmöglichem Format der Module, geringer Leistungsaufnahme und serienoptimiertem Design. Auch den kleinstmöglichen Formfaktor erfüllen Standardmodule häufig nicht, die oft bis zu 50 Prozent größer sind, als sie eigentlich sein müssten – das gilt im Besonderen für Module mit Steckverbindern.

Hinzu kommt, dass im Zuge der Standardisierung prozessorspezifisches Verhalten der Module ebenfalls zu vereinheitlichen ist – beispielsweise das Steuern des Bootmodus und des Reset-Signals oder das Anpassen von Spannungen. Hierfür kommen Levelshifter zum Einsatz, die als zusätzliche Bauteile auf dem Modul oder der Basisplatine zu bestücken sind – in jedem Fall verbunden mit zusätzlichen Kosten und unter Umständen mit einem Ändern der Basisplatine. In Summe heißt das, dass Module mit Standardformfaktor im Embedded-Bereich sich keineswegs einfach 1:1 austauschen lassen.

Skalierbarkeit und Flexibilität ohne Anpassen der Basisplatine erkauft man sich mit beschnittener Funktion, weniger optimierten Designs und Mehrkosten in der Serienproduktion. Häufig ist die Software ebenfalls anzupassen, was anfänglich leicht übersehen werden kann, sich jedoch negativ auf die Kostenbilanz auswirkt.

Entwickler finden hier Lösungsansätze über Hypervisoren oder andere Ab- straktionsschichten zwischen Hardware und Board-Support-Package (BSP), es ist jedoch stets ein – wenn auch kleiner – Prozessor-spezifischer Softwareanteil nötig. Welche Mehraufwände hier entstehen, hängt stark von der Qualität des Betriebssystems für das SoM ab

Spezifische Pinkompatibilität als Alternative

Nun stellt sich die Frage, welche Anwendung Entwicklern eine skalierbare Prozessorleistung und Migrationspfade zur nächsten Prozessorgeneration bietet, zudem Prozessorfeatures optimal ausnutzt und einen kleinstmöglichen Formfaktor gewährleistet. Als eine mögliche Antwort sieht Phytec pinkompatible Module, die ein Upgrade für das spezifische Pinout eines bestehenden Moduls bieten. Aktuell hat das Unternehmen eine entsprechende Modulserie als Ergänzung zum SoM »phyCORE- i.MX 6UL/ULL« entwickelt (Bild 1).

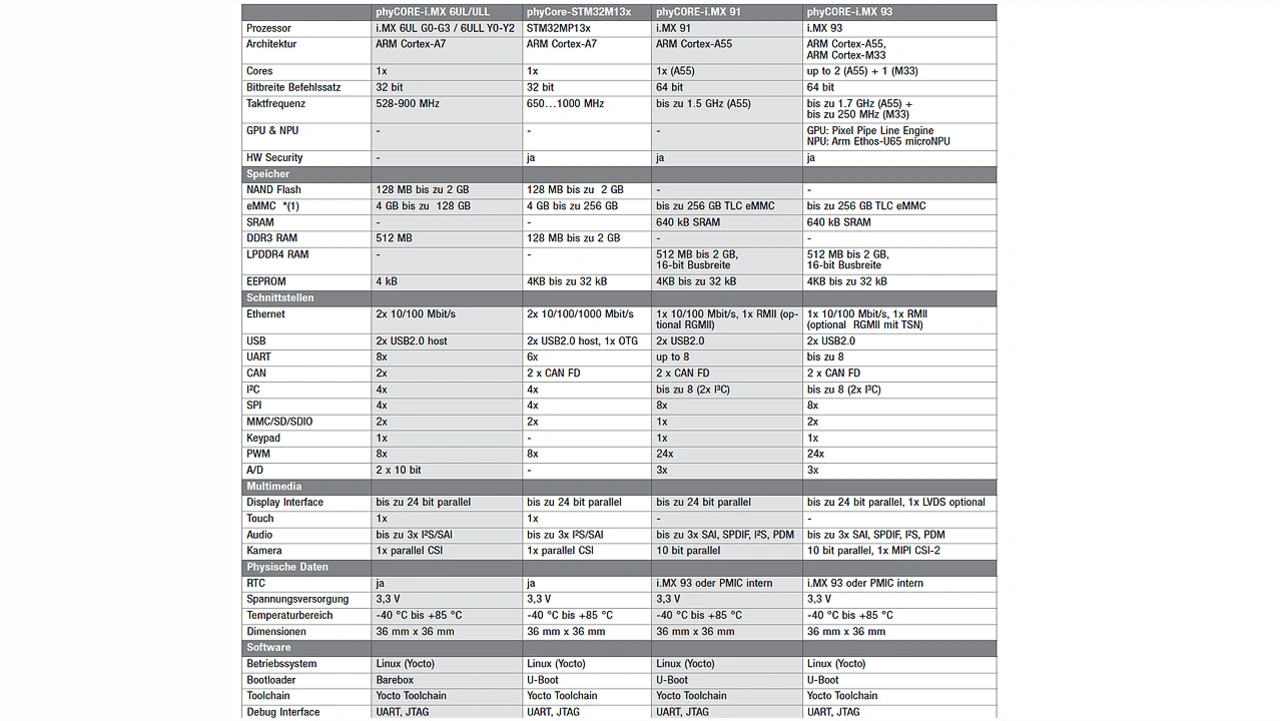

Das i.MX-6UL-SoM ist vielfach bewährt und wird in industriellen Serienprodukten weltweit hunderttausendfach eingesetzt. Aufgrund der garantierten Langzeitverfügbarkeit bis Ende 2035 eignet es sich auch heute noch für Neudesigns. Gleichzeitig gibt es mittlerweile neuere Prozessoren am Markt, die ein sehr ähnliches Feature-Set bieten, sich jedoch über unterschiedliche CPU-Performance und Grafikleistung unterscheiden – die Prozessoren i.MX 93 und i.MX 91 von NXP Semiconductors sowie STM32MP13x von STMicroelectronics (Tabelle).

Phytec hat sich entschieden, jeweils pinkompatible »phyCORE«-SoMs zu entwickeln, die einen einfachen Austausch der Module und somit eine Plattformbildung mit skalierbarer Rechenleistung ermöglichen. Die Module sind als Lötmodule ausgeführt und lassen sich mit der »Simple Castellated Edge Solder Technology« (SCES) einfach integrieren sowie direkt und vollautomatisiert auf entsprechende Mainboards auflöten – sie wurden bewusst für ein einfaches Verarbeiten konzipiert.

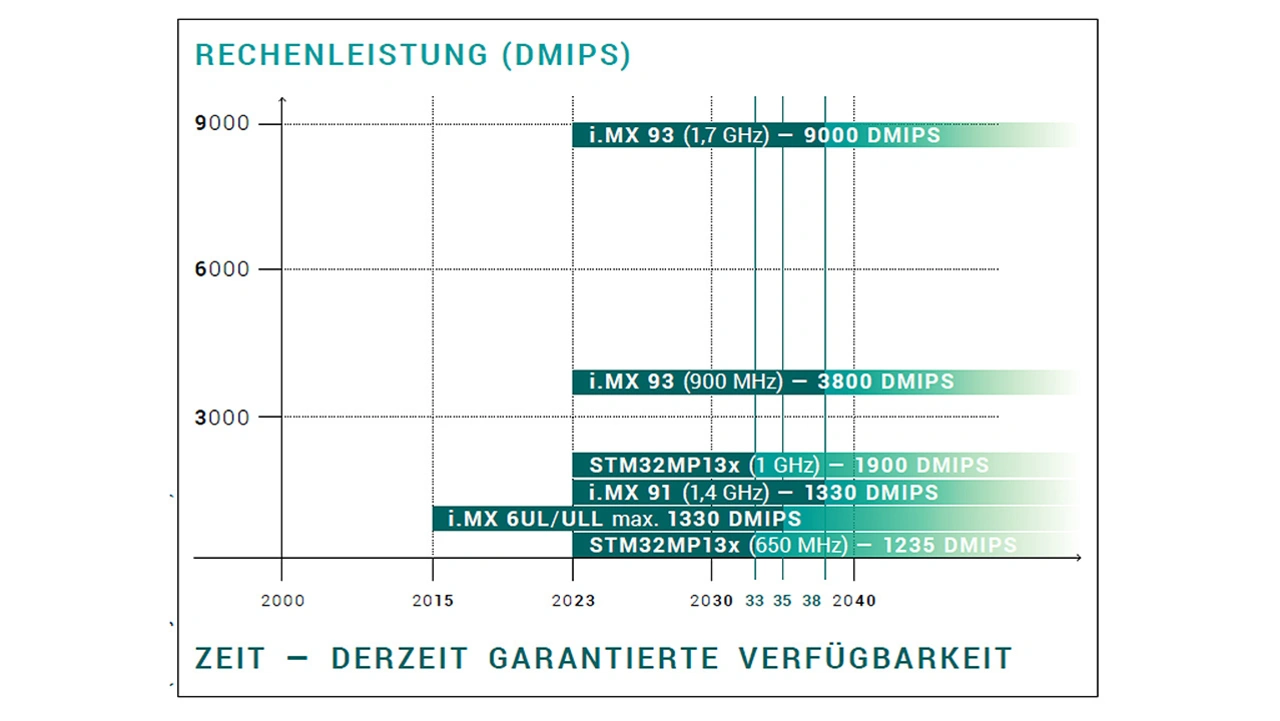

Mit der Löttechnik entstehen besonders flache, robuste und kostenoptimierte Designs. Mit den verschiedenen Prozessoren ist die Rechenleistung zwischen 1235 DMIPS (Drystone Million Operations per Second) und bis zu 9000 DMIPS skalierbar, ohne dass das Design des Mainboards anzupassen ist (Bild 2). Die phyCORE-Module ermöglichen so eine optimale Skalierbarkeit und nutzen dabei dennoch fast alle Features der sehr ähnlichen Prozessoren aus.

Standard-Pinmuxing ermöglicht 1:1-Ersatz

Die neuen SoMs »phyCORE-i.MX 91/93« und »phyCORE-STM32MP13x« verfügen über denselben Footprint wie das phyCORE-i.MX 6UL/ULL. Aktuelle Designs lassen sich mit den neuen Modulen ausstatten, insofern sie das von Phytec standardmäßig vorgesehene Pinmuxing verwenden. Bei dem Vorgang – ebenfalls als Pinmultiplexing bezeichnet – werden Hardware-Pins auf dem SoM den entsprechenden Funktionen oder Peripheriegeräten des Systems zugeordnet. Vor einem Austausch der SoMs ist es wichtig zu prüfen, ob und wie das Pinmuxing des ursprünglichen Moduls angepasst wurde. Sollten hier Änderungen vorgenommen worden sein, müssen Entwickler sie analog für das neue System-on-Module anpassen. Eine Machbarkeitsstudie mit Schaltplanreview schafft hierfür Klarheit.

Upgrades für Projekte mit i.MX 6UL/ULL

Footprint-kompatible Module wie im gezeigten Beispiel für den i.MX-6UL/ULL-Prozessor ermöglichen das Realisieren von Produktvarianten und verlängern den Lebenszyklus, wenn mit einem leistungsstärkeren System-on-Module auf dem bestehenden Mainboard neue Softwarefunktionen oder eine verbesserte Grafikleistung einzuführen sind. Mit kostengünstigen Modulen wie dem phyCORE-STM32MP13x lässt sich außerdem der Markterfolg testen, bevor eine leistungsstärkere Produktvariante vorgestellt wird. Ohne Neudesign oder Ändern der Basisplatine ist so in der Regel ein nachträgliches Hardware-Update mit leistungsstärkeren Modulen denkbar und möglich.

Zusammen mit seinen System-on-Modules bietet Phytec eine Reihe von Vorleistungen in Bezug auf Hardware und Software, die Entwicklungszeit und -aufwand einsparen: So ist für die Module der Single-Board-Computer (SBC) »phyBOARD-Segin« als Entwicklungskit verfügbar. Der SBC basiert auf bewährten und industrietauglichen Schaltungen und ist serienoptimiert, sodass er zudem direkt als Serienhardware einsetzbar ist, wenn sich Funktion, Schnittstellen und Formfaktor mit den Anforderungen eines Projektes decken. Auf Wunsch passt Phytec den SBC bereits in der Prototypenphase an individuelle Anforderungen an.

Angepasstes Board-Support-Package und Softwareleistungen

Alle System-on-Modules liefert Phytec mit angepasstem Board-Support-Package aus, sodass Entwickler direkt in das Programmieren ihrer jeweiligen Applikationen einsteigen können. Hierbei fokussiert sich die Softwareentwicklung auf das Bereitstellen gut getesteter Kernkomponenten wie Bootloader und Linux-Kernel. Phytec macht sie in einer vereinheitlichten Embedded-Linux-Distribution mit Yocto zugänglich – hiermit sind sie leicht nutzbar. Das Zusammenführen mit Yocto erleichtert es im Falle eines Wechsels des Prozessors, unterschiedliche Modul- und SBC-Varianten einzusetzen, das Produkt zu wechseln oder unterschiedliche Prozessorvarianten parallel in einem Projekt zu verwenden. Hinzu kommt die langjährige Erfahrung der Softwareentwicklungsabteilung mit allen Prozessoren in der Produktplattform. Das ermöglicht es Phytec, für alle Varianten jeweils den besten Kompromiss aus schneller Unterstützung der Produktfeatures und der langfristigen Wartbarkeit der Produkte über den Lebenszyklus zu finden.

Einerseits werden die Hersteller-BSPs schnell portiert, andererseits investiert Phytec in das Upstreaming verwendeter Komponenten. Die Continuous Integration von BSP-Patches und Updates sowie eine automatisierte Testinfrastruktur gewährleisten, dass kontinuierlich und zuverlässig Updates bereitstellbar sind. So erhalten Entwickler bei Bedarf jederzeit einen funktionsfähigen Stand ihrer individuellen BSPs, basierend auf den aktuellen Softwarepaketen – das erleichtert die Pflege der Software und das Schließen von Sicherheitslücken. Zudem zeigt das ebenfalls angebotene Common-Vulnerabilities-and-Exposures(CVE)-Monitoring auf, wann der Zeitpunkt gekommen ist, sich mit den Geräten im Feld zu beschäftigen und eine neue Softwareversion auszurollen. Weiterhin unterstützt Phytec Entwickler mit Angeboten rund um Security, für das Life-Cycle-Management und Remote-Updates der Kundenhardware.

Das optimale Maß an Austauschbarkeit

Es zeigt sich: Entwickler können vom optimalen Ausnutzen der Prozessorfunktion, umfassenden Vorleistungen in Hardware und Software sowie von einem guten Preis-Leistungsverhältnis profitieren, wenn sie sich nicht einem Standard unterwerfen. Stattdessen hängt der Erfolg über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinweg von der Auswahl eines passenden Embedded-Lieferanten ab, der Unternehmen mit umfassenden Leistungen rund um seine SoMs und Komplettelektroniken unterstützt und Ansätze bietet, um einen möglichst langen Lebenszyklus zu erreichen. Pinkompatible Module, insbesondere softwareseitige Updatefähigkeit und entsprechende Produktpflege spielen dabei eine größere Rolle als die reine 1:1-Austauschbarkeit der Module

Der Autor

Bodo Huber ist technischer Geschäftsführer von Phytec Messtechnik und Vorstand der Phytec Technologie Holding. Mit seiner über 30-jährigen Tätigkeit in der Embedded-Branche hat er maßgeblich zu den Produktinnovationen aus dem Hause Phytec beigetragen. Seit mehr als zehn Jahren betreut er federführend die Entwicklung der hausinternen Auflötmodul-Standards und ist Inhaber eines internationalen Patents zu einem Lötplatinenmodulsystem, analog zum proprietären Standard »DSC 2.0«.

B.Huber@phytec.de