Speicherinduktivitäten

EMV bei Schaltreglern sicherstellen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Einfluss des Wicklungsanfangs

Ein für die EMV wesentlicher Aspekt, der häufig übersehen wird, ist die Orientierung des Wicklungsanfangs. Dieser ist durch einen Punkt auf der Spule markiert (Bild 5). Es ist wichtig, die mit dieser Markierung versehene Spulenseite möglichst nah am Schaltknoten (Switch Node in Bild 1) anzuschließen, da dort der höchste du/dt-Wert auftritt und dadurch Störeinflüsse hier am stärksten sind. Auf diese Weise schirmen die äußeren Wicklungen das hohe du/dt ab. Wird dagegen das unmarkierte Ende mit dem Schaltknoten verbunden, liegt das hohe du/dt an der äußeren Wicklung. Dies kann zu elektrischen oder kapazitiven Kopplungen inakzeptabler Stärke führen.

Magnetisch geschirmte Spulen schirmen die dominante Strahlung des H-Feldes wirksam ab, sind jedoch nicht unter allen Umständen in der Lage, die dominante Abstrahlung des E-Felds zu schirmen. Die Wirksamkeit einer solchen Schirmung hängt von den Materialeigenschaften und der Permeabilität ab: Je dicker und permeabler das Kernmaterial ist, desto wirksamer schirmt die Spule das E-Feld ab.

Jobangebote+ passend zum Thema

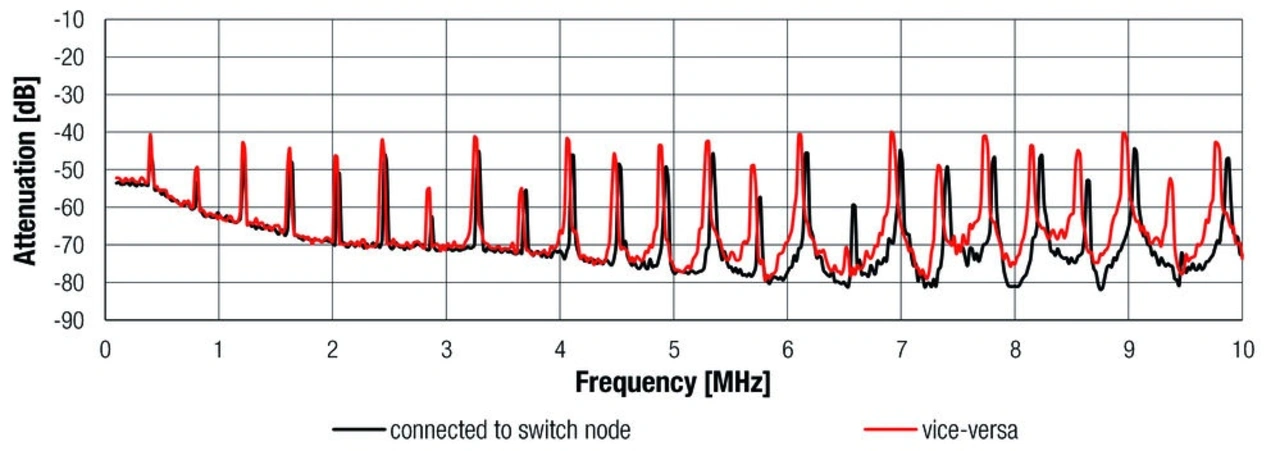

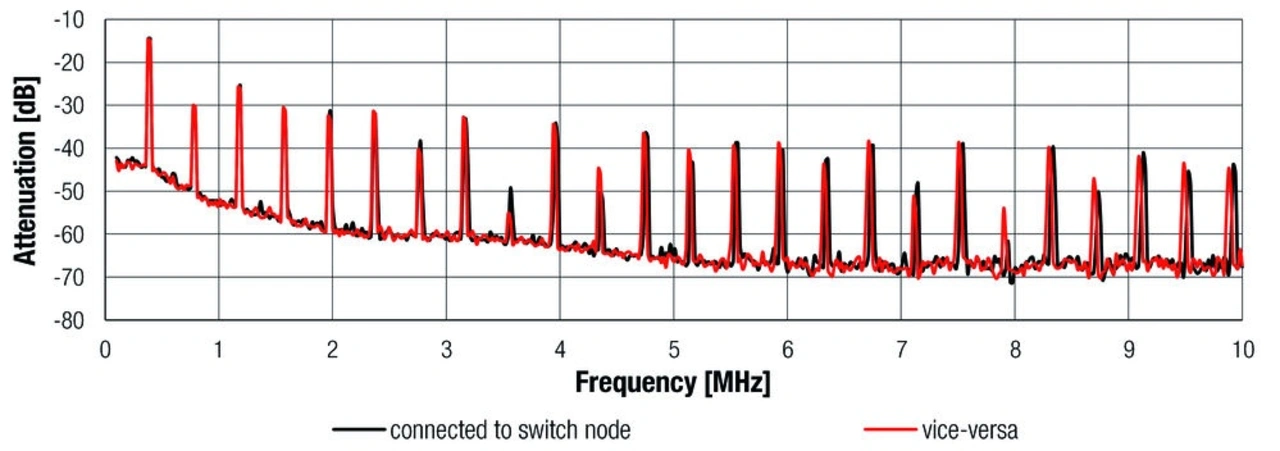

Wir haben exemplarisch die Emissionen des E-Felds einer geschirmten Speicherinduktivität von Würth Elektronik gemessen. Der Transistor des Schaltreglers wurde mit einer Frequenz von 400 kHz betrieben und erzeugte dabei die Grundresonanz und nachfolgende Oberwellen. Das Spektrum zeigt eindeutig, dass diese Emissionen wesentlich niedriger sind, wenn das mit dem Punkt markierte Ende der Spule mit dem Schaltknoten verbunden ist (schwarze Kurve in Bild 6). Aufgrund dessen sollte die Spule mit korrekter Ausrichtung zu verwenden. Dagegen beeinflusst die Ausrichtung der Induktivität die Emissionen des H-Felds fast gar nicht (Bild 7).

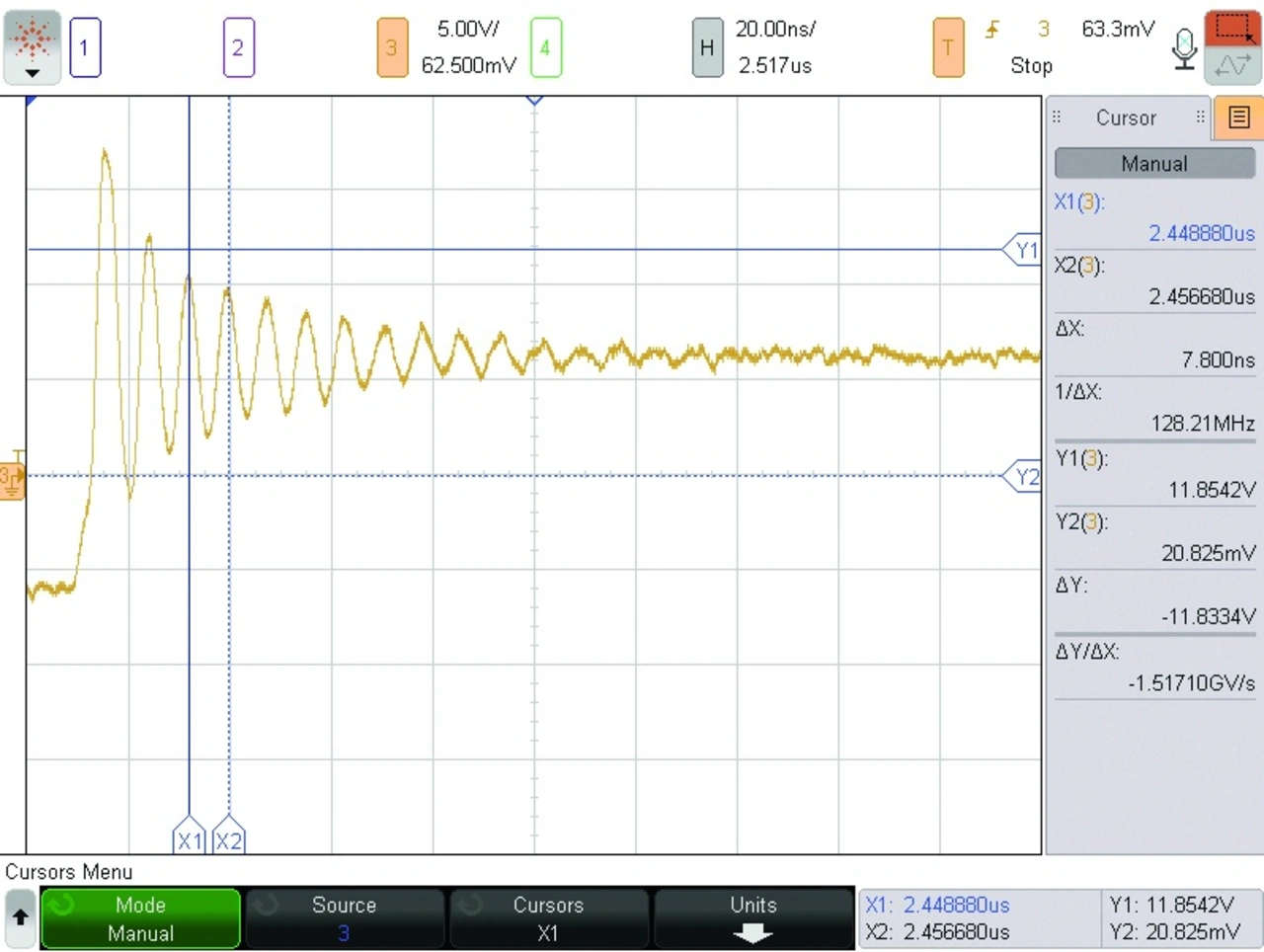

Elektromagnetische Störungen können nur auftreten, wenn eine Strahlungsquelle, ein Übertragungsmedium und eine Störsenke vorhanden sind. Bei steigenden Schaltfrequenzen nutzen DC/DC-Wandler kürzere Anstiegs- und Abfallzeiten des Schaltwandlers, um die Schaltverluste gering zu halten. Hierdurch entstehen jedoch steile Flanken am Schaltknoten, begleitet vom Über- und Nachschwingen, dem Ringing. Wie die Spannung über der Spule aussieht zeigt Bild 8.

Einfluss des Materials

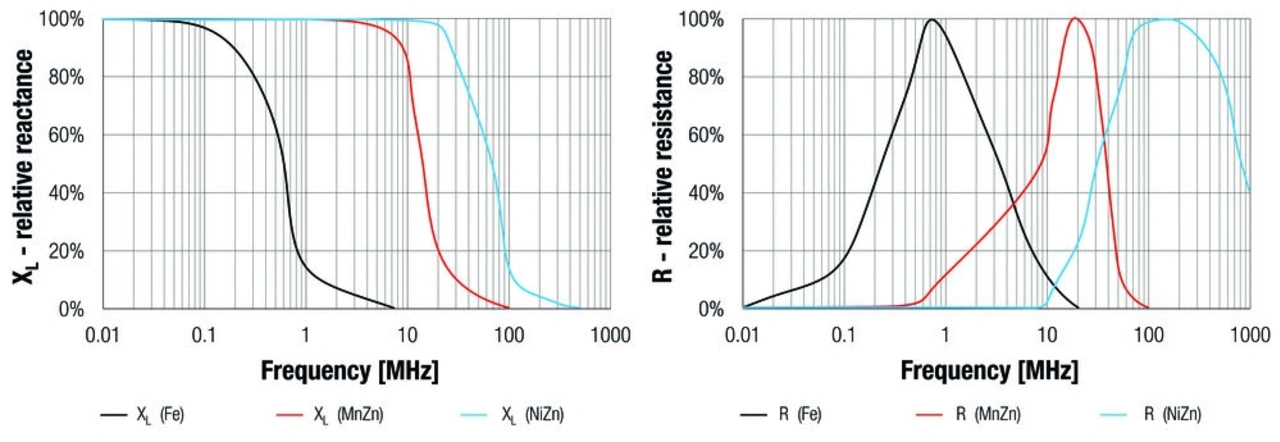

Aufgrund der Schwingungen am Schaltknoten, der schnellen Übergänge und der hohen Schaltfrequenz ist eine geeignete Spule auszuwählen, um die EMV zu gewährleisten. Normalerweise liegt die Ringing-Frequenz im Bereich zwischen 100 MHz und 200 MHz. Geschirmte Spulen sind häufig so ausgelegt, dass die Schaltgrundfrequenz, nicht aber die höheren Ringing-Frequenzen abgeschirmt werden. Wie wirksam die Abstrahlung in diesen Frequenzbereichen abgeschwächt wird, hängt in hohem Maße von den Eigenschaften der Spule ab – vor allem vom Kernmaterial (Bild 9) und dessen Dicke.

Im Allgemeinen ist die Schirmwirkung von Speicherinduktivitäten mit Eisen- oder Metalllegierungspulver im Frequenzbereich über 1 MHz beim E-Feld nicht sehr gut. Als Alternative wäre der Einsatz von Spulen aus MnZn oder NiZn zu erwägen, die bei höheren Schaltfrequenzen bessere Eigenschaften mit sich bringen.

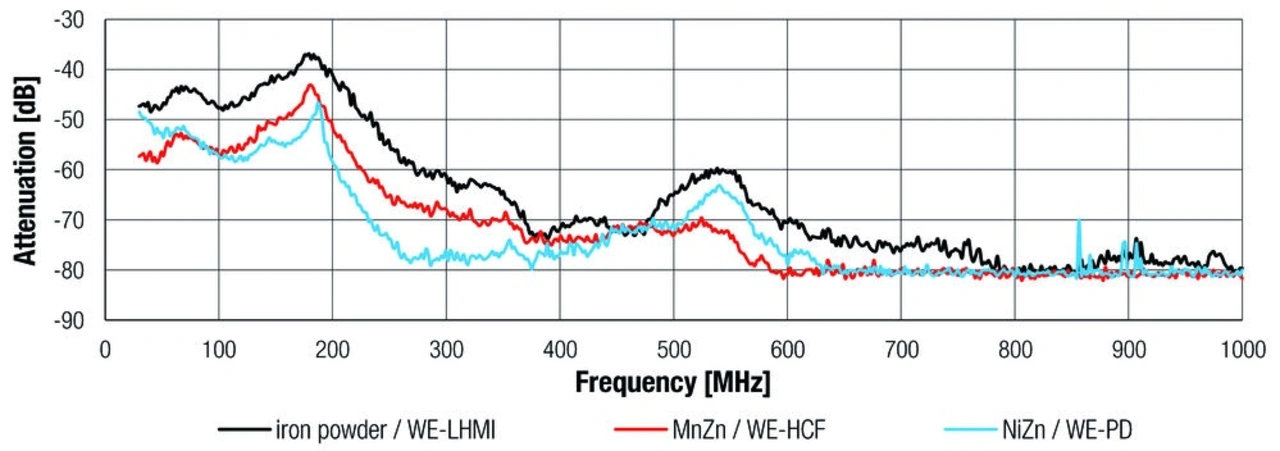

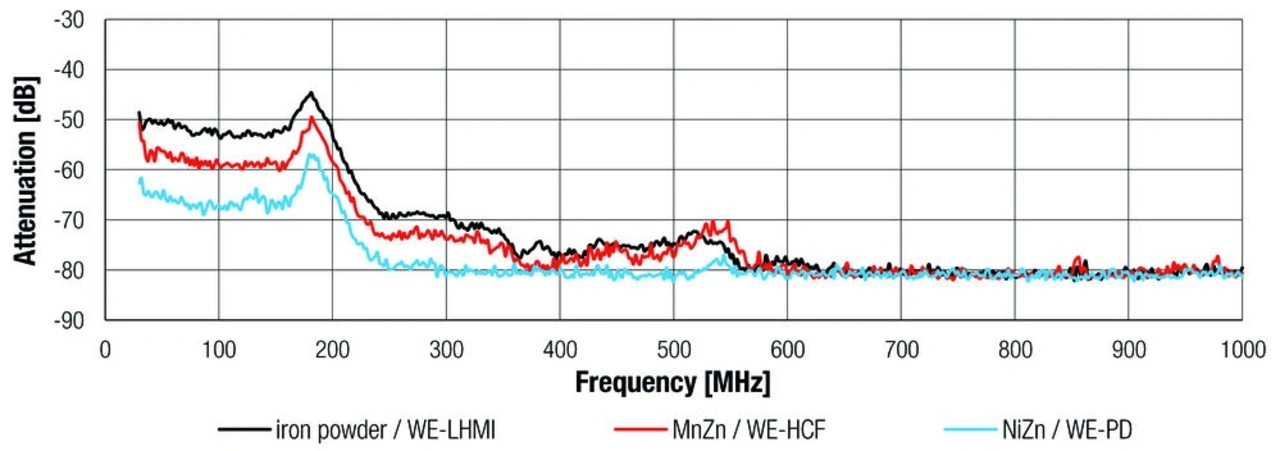

Wie sich die Abstrahlung von elektromagnetischen Feldern bei unterschiedlichen Kernmaterialien verändert, ist in Bild 10 dargestellt. Der im Test verwendete DC/DC-Wandler hat eine Schaltfrequenz von 400 kHz, die Überschwingfrequenz am Schaltknoten beträgt etwa 180 MHz. Zu sehen ist, dass eine NiZn-Spule (WE-PD, blaue Kurve) bei der Begrenzung der Abstrahlung des H- und E-Feldes bei höheren Frequenzen effektiver ist als eine MnZn-Spule (WE-HCF, rote Kurve).

Jedes Kernmaterial weist jeweils inhärente Vor- und Nachteile auf, wodurch es für bestimmte Anwendungen besonders geeignet ist. In Fällen, in denen ein Kernmaterial nicht ersetzt werden kann, ist unter Umständen der Einsatz externer Lösungen notwendig, um Emissionen in den Griff zu bekommen. So weisen zwar Spulen mit einem Kern aus Eisenpulver oder Metalllegierungen hervorragende Sättigungseigenschaften auf und können extrem kompakt sein, jedoch sind ihre Schirmungseigenschaften oberhalb von 1 MHz eingeschränkt. Daher ist zur Abschirmung hochfrequenter Störungen möglicherweise eine externe Schirmung erforderlich, um die EMV-Richtlinien zu erfüllen. Lösungen mit Metall- und magnetischen Schirmungen können je nach Anwendung noch optimiert werden.

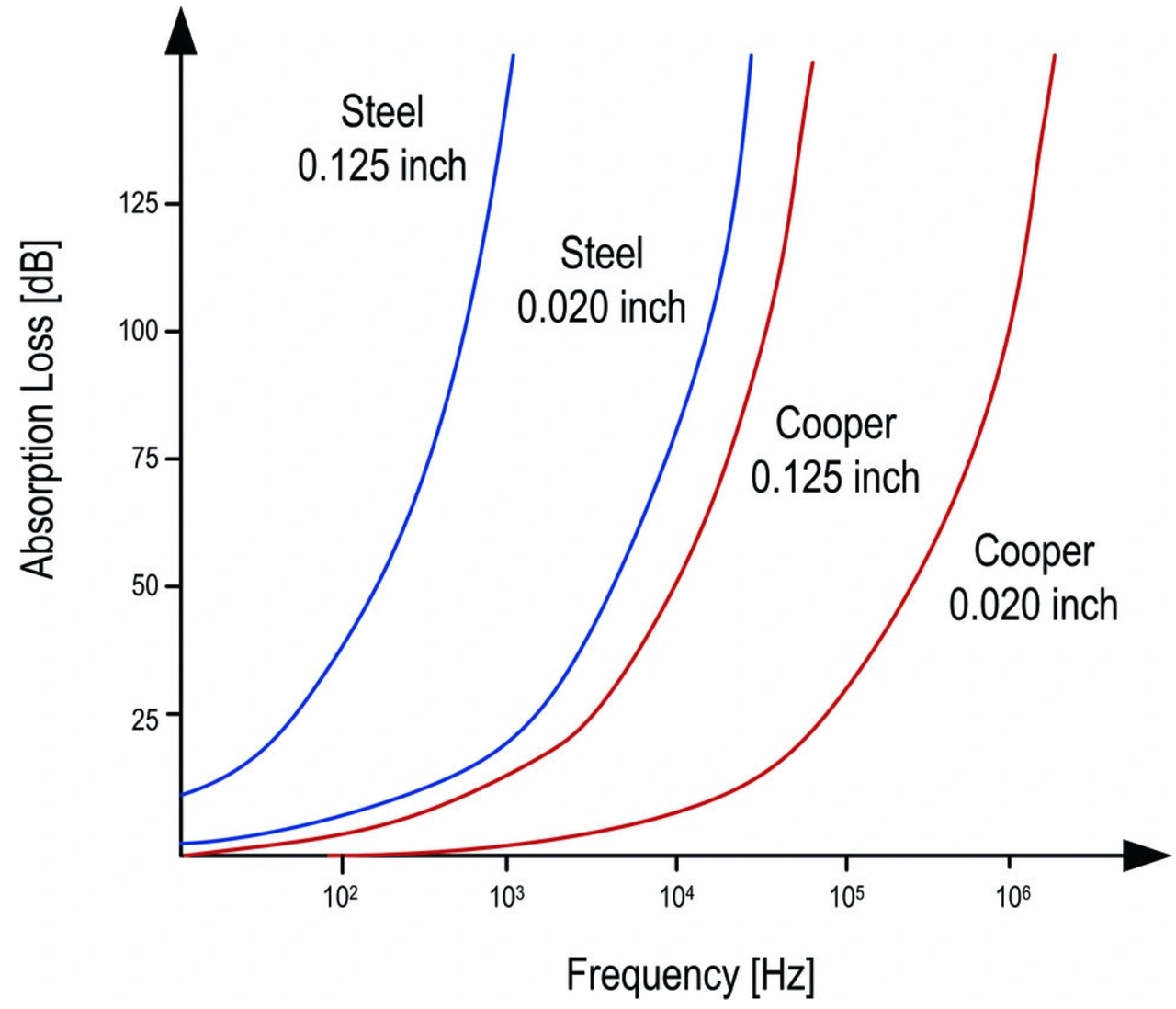

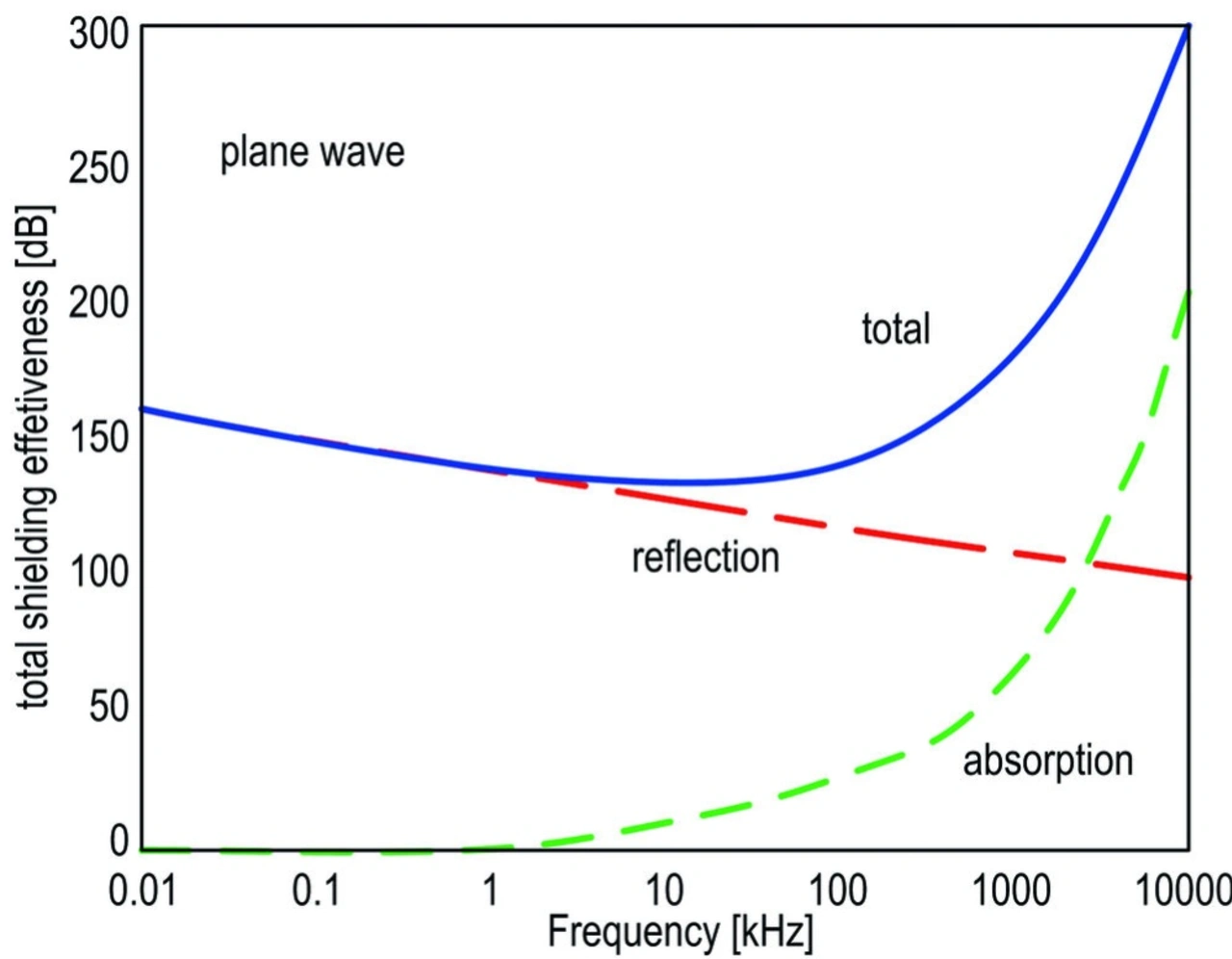

Hauptbestandteile von Metallschirmungen sind in der Regel Kupfer, Aluminium, Metalllegierungen und Verbundmischungen – ausgeführt als ein Gehäuse, das die Quelle (Spule) umfasst, um Störungen zu reflektieren oder zu absorbieren. Stärke und Typ des Materials können nach Faktoren wie Schirmungseffizienz, Frequenz (Bild 11) und Kosten ausgewählt werden. Interessanterweise integrieren einige Hersteller von Eisenpulverspulen eine Metallbrücke auf der Spule, um die Schirmungsleistung zu optimieren.

Allerdings muss dieser Ansatz nicht unbedingt von Vorteil sein, denn solche Spulen erweisen sich hinsichtlich der Konstruktions- und Emissionsanforderungen als weniger flexibel, haben sie doch in einem bestimmten Schaltfrequenzbereich und bei festen Quelleneigenschaften nur eingeschränkte Wirkung. Alternativ lässt sich die magnetische Schirmung mit magnetischen Materialien oder Mu-Metallen (Nickel-Eisen-Legierung) realisieren, deren Wirksamkeit von der Permeabilität, dem Wellenwiderstand und der Stärke des verwendeten Materials abhängig ist, wie in Bild 11 zu sehen ist.

- EMV bei Schaltreglern sicherstellen

- Einfluss des Wicklungsanfangs

- Schirmwirkung im Nah- und Fernfeld