Minimierung von Trafo-Verlusten, Teil 1

Entwickler von Sperrwandlern – aufgepasst!

Entwickler von Stromversorgungen stehen häufig vor der Aufgabe, für ihre Applikation eine Sperrwandlerschaltung zu entwickeln. Um die geforderten Randbedingungen zu erreichen, müssen sie ihre Schaltung entsprechend optimieren – vor allem das wichtigste Bauteil: den Transformator.

Unter Entwicklungsingenieuren wird die Bemessung eines Transformators und der Bau eines Prototyps fast schon als schwarze Magie angesehen. Für diejenigen, die sich dem Thema zum ersten Mal nähern, können die vielen Parameter, welche die Leistung des Transformators beeinflussen – von der Auswahl des Kernmaterials und der Größe bis zur Anordnung der Wicklungen auf dem Kern – sehr verwirrend sein.

Tatsächlich lässt sich ein Transformator systematisch entwickeln, wenn man wichtige Formeln im Auge behält und ein wenig experimentiert. Im englischen Sprachraum ist diese Methode als »experienced guesswork« bekannt – Raten mit Erfahrung. Das Entwicklerteam im Future Electronics EMEA System Design Centre (SDC) hat bei seiner Arbeit an der Entwicklung maßgeschneiderter Netzteile für OEM-Kunden viel praktische Erfahrung gewonnen. Die folgenden Hinweise geben einen Teil dieses Erfahrungsschatzes wieder.

Funktionsprinzip eines Sperrwandlers

Jobangebote+ passend zum Thema

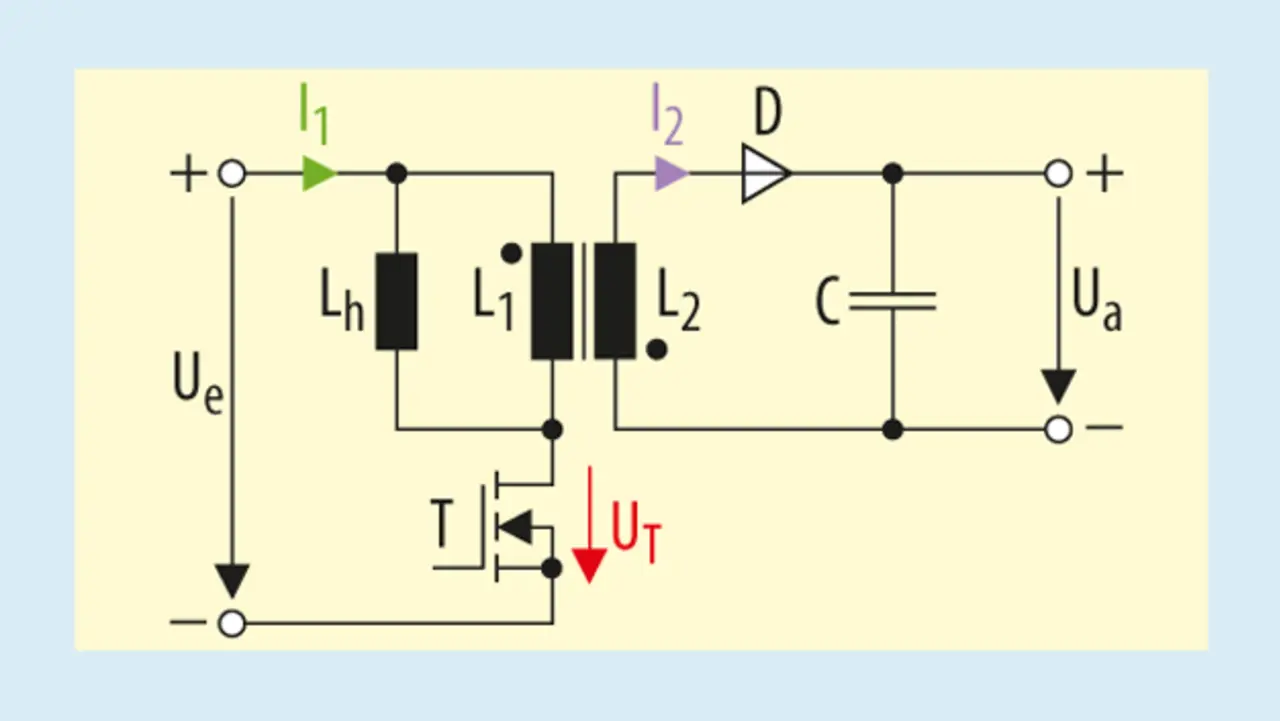

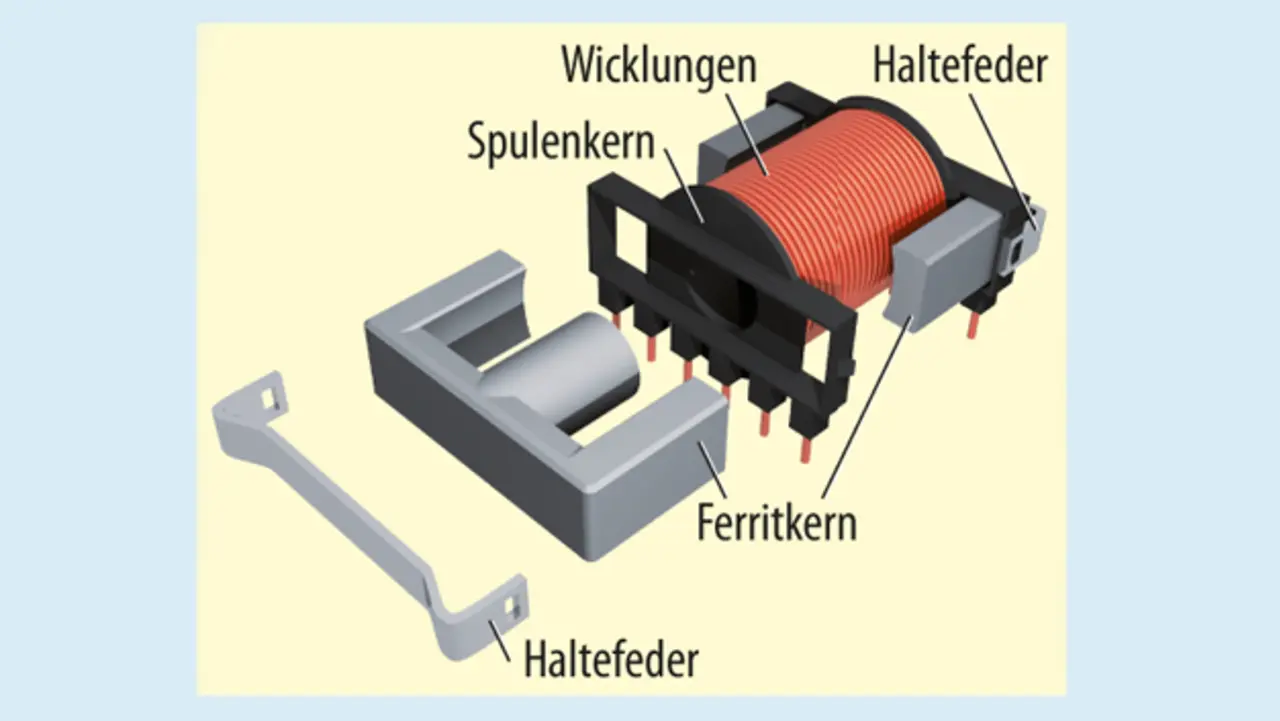

Der Sperrwandler ist eine galvanisch getrennte Variante des Abwärts/Aufwärtswandlers (Bild 1). Er besteht aus einem primärseitigen Schalter, gewöhnlich einem MOSFET, sowie zwei Induktivitäten als Primär- und Sekundärwicklung auf einem magnetisch leitenden Kern (Bild 2). Die Wicklungen befinden sich auf einem Kunststoffkörper, der für die mechanische Stabilität sorgt sowie mit Anschlussstiften für die elektrische Verbindung und die Durchsteckmontage auf einer Leiterplatte versehen ist. Von der Funktion her müsste man die Anordnung aus den beiden Induktivitäten korrekter als »magnetisch gekoppelte Induktivität« bezeichnen. Wegen der beiden getrennten Wicklungen sprechen die Entwickler jedoch gewöhnlich vom »Flyback-Transformator«.

Komplettiert wird die Schaltung mit einem sekundärseitigen Schalter, gewöhnlich einer Diode, und einem Ausgangskondensator. Die Rückkopplung zu Regelzwecken wird, über die galvanische Trennung hinweg, gemeinhin mit einem Optokoppler und einer Kompensationsschaltung ausgeführt.

Wenn der primäre Schalter schließt, fließt Strom durch die Primärwicklung und erzeugt ein Magnetfeld, das über den Kern mit niedrigem magnetischen Widerstand (Reluktanz) zu einem kleinen Luftspalt in der Mitte des Kerns gelangt, wo sich die gespeicherte magnetische Energie sammelt. Wenn der primärseitige Schalter öffnet, induziert die gespeicherte magnetische Energie einen Stromfluss durch die Sekundärwicklung und die Ausgangsdiode zur Last.

- Entwickler von Sperrwandlern – aufgepasst!

- Wandlerspezifikation beeinflusst das Transformator-Design

- Ursachen für Verluste und wie man sie vermeiden kann

- Fokus auf Kupferverluste