Geräte-Anschlüsse und Elektronikgehäuse

Intelligent geht auch passiv

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Direkt auf die Leiterplatte gesteckt

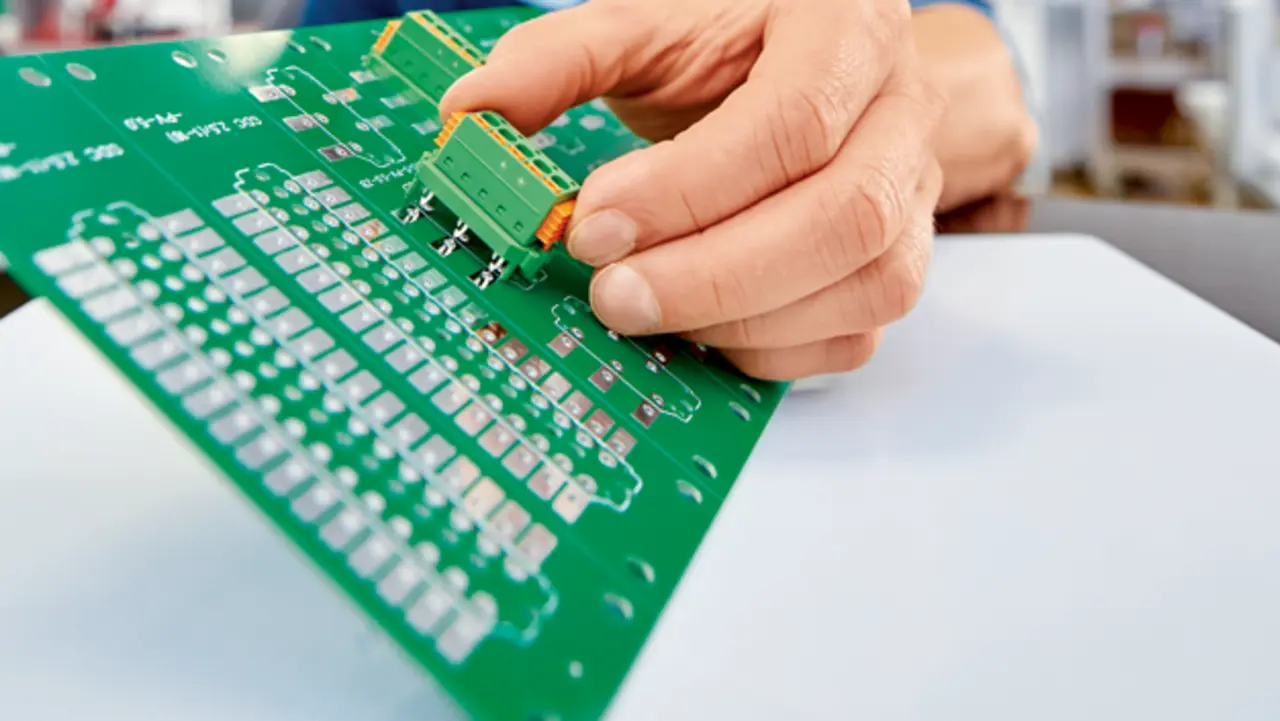

Intelligente Anschlusslösungen sind auch im Geräte-Inneren möglich. Hier stehen nicht der Wartungs- und Bedienkomfort im Feld im Vordergrund, sondern der Anschlusskomfort und die Flexibilität im Leiterplatten- und Gerätedesign. Erstmals direkt steck- und lösbare Anschlüsse an beliebiger Position erlaubt beispielsweise die Direktstecktechnik SKEDD. Die Steckverbinder SDDC 1,5 und SDC 2,5 von Phoenix Contact benötigen keine Grundleiste und können direkt von Hand in verzinnte, durchkontaktierte Bohrlöcher gesteckt werden. Bisher mussten die Elektronikhersteller applikationsspezifische Anschlusstechnik wie Leiterplattenklemmen oder Grundleisten in einem irreversiblen Lötprozess mit der Platine verbinden. Damit war der Funktionsumfang der Leiterplatte und des gesamten Gerätes jedoch weitgehend fixiert.

Dank der SKEDD-Technik bleiben Leiterplatten- und Gerätehersteller flexibel. In der Leiterplatten-Fertigung müssen lediglich entsprechende Bohrlöcher vorgesehen werden. Je nach Endanwendung des Geräts können dann Anschlüsse für Leistungen bis zu 160 V (SDDC 1,5) beziehungsweise 320 V (SDC 2,5) aufgesteckt werden, ohne die bestückte Leiterplatte nochmals thermisch zu belasten (Bild 3).

Universelle Elektronikverpackung

Elektronikgehäuse bieten die passende Verpackung für die bestückten Leiterplatten und damit die funktionale Hülle für Geräte wie Steuerungen oder Bediengeräte. Die universellen Gehäuse UCS etwa eignen sich besonders für Embedded Systems – also für den dezentralen Einsatz dedizierter Informationstechnologie. Die Elektronikgehäuse bestehen aus zwei identischen Halbschalen in vier unterschiedlichen Größen. Kombiniert mit den herausnehmbaren Seitenwänden in zwei Höhen ergeben sich acht Kombinationsmöglichkeiten zur Unterbringung von Standard- oder individuellen Leiterplatten.

Der Clou dabei: das System ist so konzipiert, dass jeweils die größere der beiden Seitenwände als kleine Seitenwand der nächstgrößeren Gehäusevariante eingesetzt werden kann. Die für entsprechende Schnittstellen bearbeiteten Seitenwände können also ohne Anpassungen in zwei Gehäusegrößen eingesetzt werden.

Elektronikgehäuse bieten unterschiedliche Möglichkeiten, um Leiterplatten zu befestigen. Um für individuelle Elektronik-Layouts die maximale Bestückungsfläche auszunutzen, können die Leiterplatten über die integrierten Schraubdome direkt an den Eckeinlegern fixiert werden. Soll auf Basis standardisierter Leiterplatten die Flexibilität steigen, können die Eckeinleger auch ohne die integrierten Schraubdome verwendet werden. Die Leiterplatten werden dann auf spezielle Aufnahmen gesetzt, die an der passenden Position der Gehäuseschale eingeklebt werden. Die Kombination aus beiden Befestigungssystemen erlaubt individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Auch zwei Leiterplatten stellen kein Problem dar, denn in jeder Gehäusehalbschale kann die gesamte Grundfläche ausgenutzt werden. Lediglich die Aufbauhöhe der Leiterplatten bildet eine Begrenzung (Bild 4).

Mehrwert Digitalisierung

Intelligente Lösungen für Industrie 4.0 bietet aber nicht nur die Automatisierungstechnik selbst. Die Digitalisierung hat zu einer stärkeren Vernetzung von Konsumenten, Produzenten und Produkten geführt. Die Anwender sind nicht mehr nur Käufer eines Produkts, sie beteiligen sich immer häufiger auch an der Ausgestaltung ihrer individuellen Lösung. Dies wird gerade im Kontext einfach bedien- und adaptierbarer Industrieelektronik zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil. Immerhin sind die spezifischen Anforderungen genauso zahlreich wie die Anwendungsgebiete industrieelektrischer Geräte. Phoenix Contact unterstützt diese Kundengruppe daher mit Online-Anwendungen, die eine hohe Gestaltungsfreiheit erlauben und so den Weg zu einer individuellen Lösung deutlich vereinfachen.

Mit Hilfe Web-basierter Anwendungen wie Online-Konfiguratoren, Auswahlhilfen oder umfassender 2D- und 3D-Daten können Anwender sowohl die Elektronikgehäuse als auch die Anschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung selbstständig und in wenigen Schritten an ihre konkreten Anforderungen anpassen. So bietet die Digitalisierung aller Kundenschnittstellen – unabhängig von der spezifischen Produktlösung – einen Mehrwert, der sich für den Anwender auszahlt (Bild 5).

Der Autor:

Marco Stapelmann

arbeitet als Market-Communications-Spezialist im Geschäftsbereich »Business Area Device Connectors« der Phoenix Contact in Blomberg. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre als PR Consultant und als Head of Digital Communication bei der AD HOC Gesellschaft für Public Relation. Er schloss sein Journalismus-Studium an der Technischen Universität Dortmund als Dipl.-Journalist ab.

- Intelligent geht auch passiv

- Direkt auf die Leiterplatte gesteckt