Digital Cell Twins

Wie virtuelle Modelle die Batterieentwicklung vorantreiben

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Thermische Analysen

Die Kühlung von Fahrzeugbatterien ist entscheidend, da diese während des Betriebs, insbesondere bei hoher Beanspruchung wie Beschleunigung oder Schnellladung, Wärme erzeugen. Eine zu hohe Betriebstemperatur kann die Batterielebensdauer verkürzen und die Leistung beeinträchtigen.

Jobangebote+ passend zum Thema

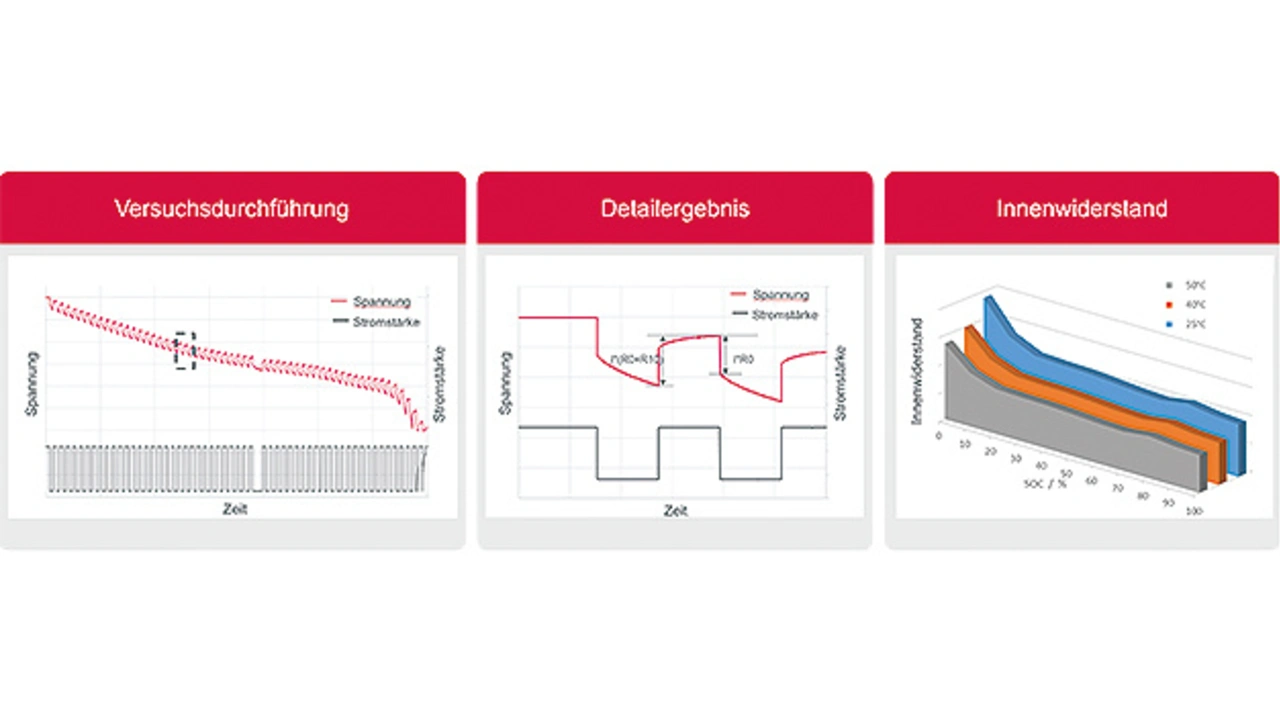

Zur Beschreibung des elektrothermischen Verhaltens wurden umfangreiche Versuchsserien durchgeführt. Die entscheidende Größe zur Beschreibung der Wärmeentwicklung einer Batteriezelle unter elektrischer Last ist der Innenwiderstand. Dieser ist hauptsächlich abhängig vom Ladezustand (SOC, State of Charge) sowie von der Temperatur der Zelle. Der Innenwiderstand der untersuchten Zellen wurde deshalb bei unterschiedlichen Temperaturen mithilfe von Pulsversuchen ermittelt, um das Kennfeld des Innenwiderstands der jeweiligen Zellen zu ermitteln (Bild 5). Die auf diese Weise gemessenen Werte werden in der Simulation als Kennfeld hinterlegt.

Weitere wichtige Größen für die Beschreibung des Temperaturverhaltens sind die spezifische Wärmekapazität und die Wärmeleitfähigkeit. Diese Kennwerte reichen bereits aus, um ein Makromodell zu bedaten, mit dem die Temperaturentstehung in Zellen aufgrund von zeitlich veränderlichen Stromflüssen hinreichend genau beschrieben werden kann.

Der SOC wird am Anfang der Simulation als Anfangsbedingung initialisiert. Die Änderung des SOC wird im Lauf der Berechnung anhand der auftretenden Stromflüsse berechnet. Dabei kann die Strom-Randbedingung als Leistungsentnahme entweder direkt an den Kontaktierungen der Einzelzelle oder des Moduls aufgebracht werden. Anhand des SOC und der Temperatur der Zelle wird während der Berechnung der richtige Innenwiderstand der Zelle berücksichtigt und die sich einstellenden Temperaturfelder berechnet.

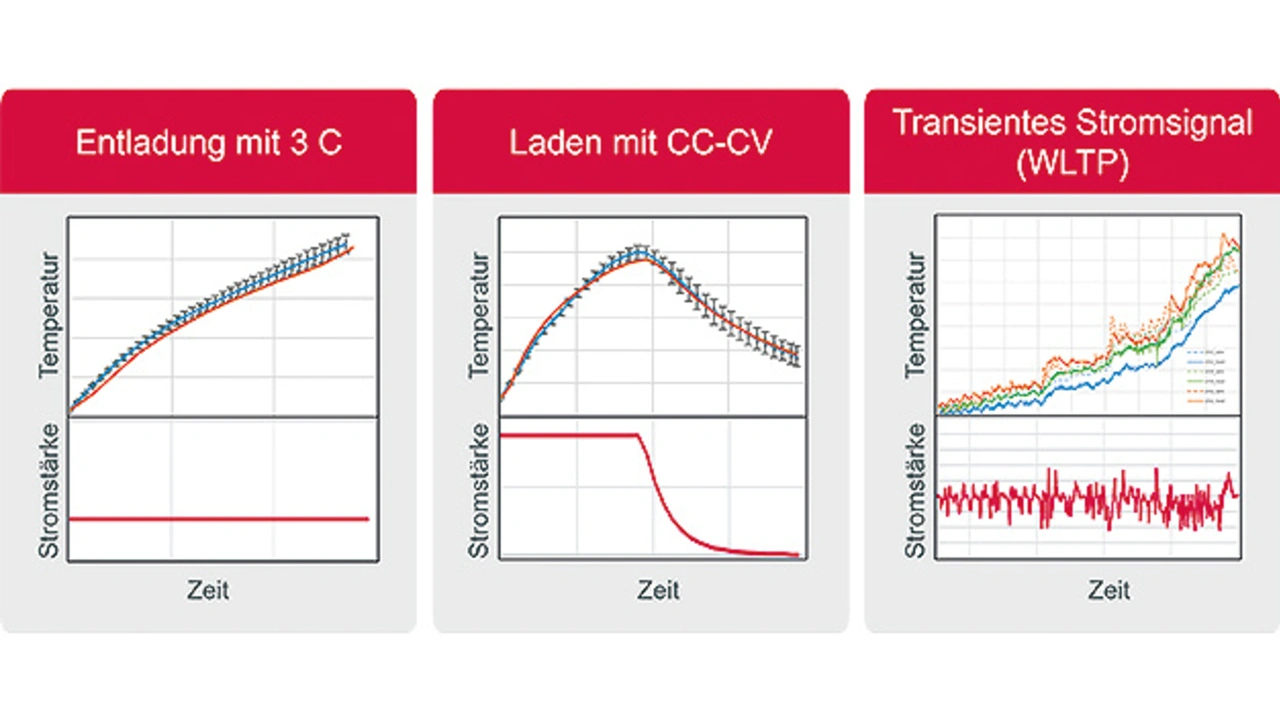

Zur Validierung des Makromodells wurden unterschiedliche Versuche simuliert:

➔ Entladen mit unterschiedlichen C-Raten

➔ Konstantstrom-/Konstantspannungs(CC/CV)-Laden

➔ Entlade-/Ladestrom eines WLTP-Zyklus.

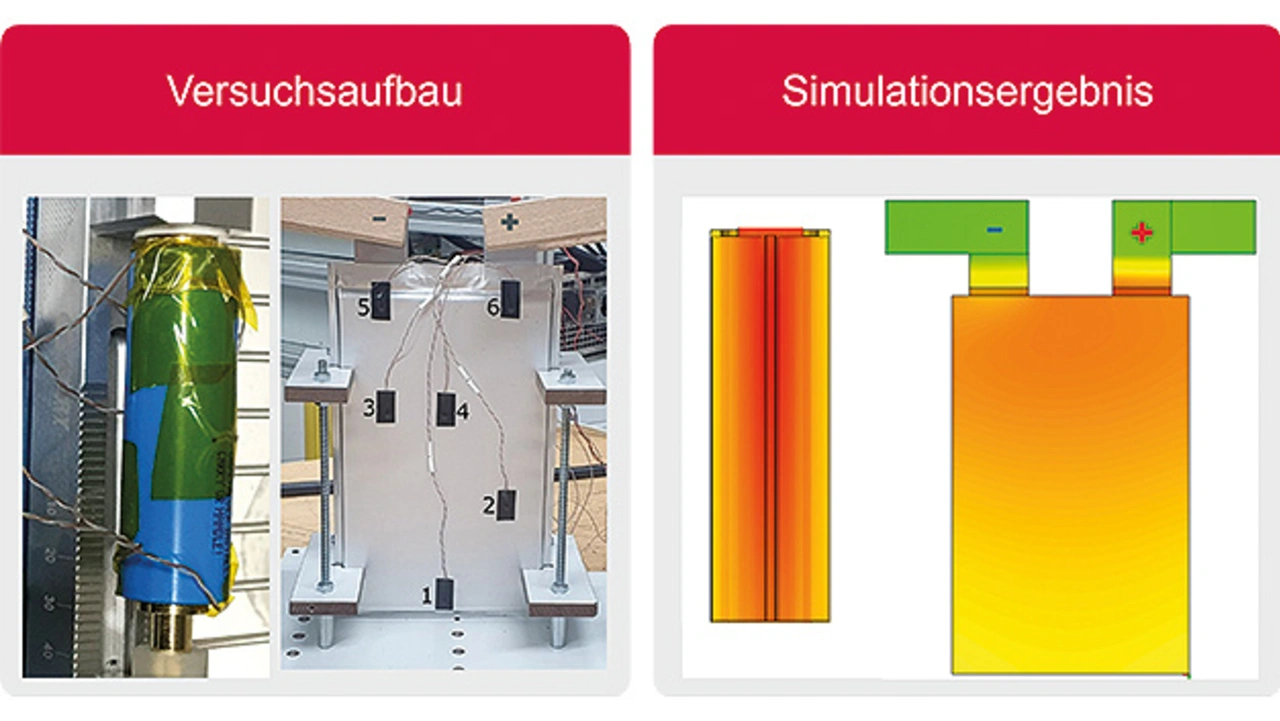

Die Zellen wurden mit Temperatursensoren versehen, um die gewonnenen Ergebnisse abgleichen zu können. Der Versuchsaufbau für zwei Zellarten und exemplarische Ergebnisplots der Simulation sind in Bild 6 dargestellt.

In der exemplarischen Auswertung für unterschiedliche Strom-Randbedingungen von Pouch-Zellen in Bild 7 erkennt man die gute Übereinstimmung der Simulation mit den gemessenen Ergebnissen. Die Pouch-Zellen wiesen dabei im Versuch hohe Schwankungen auf, was durch die Angabe der Spanne der Standardabweichung über den Versuchskurven gekennzeichnet ist.

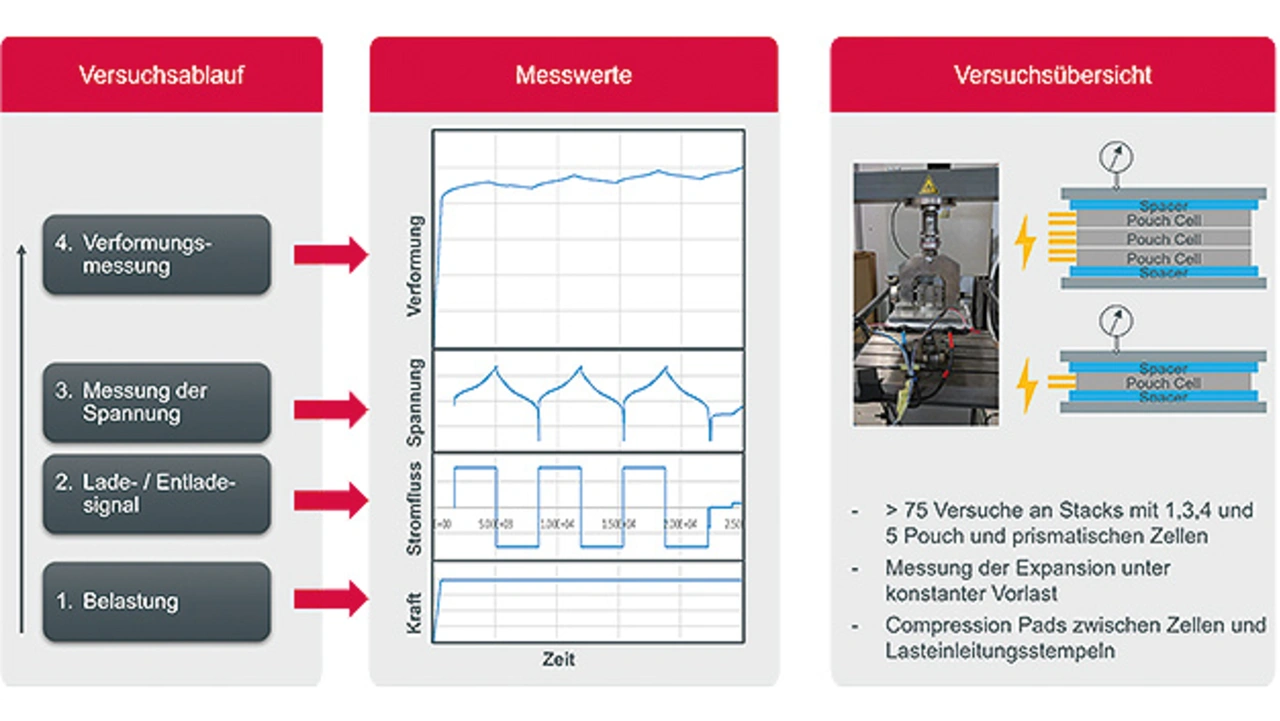

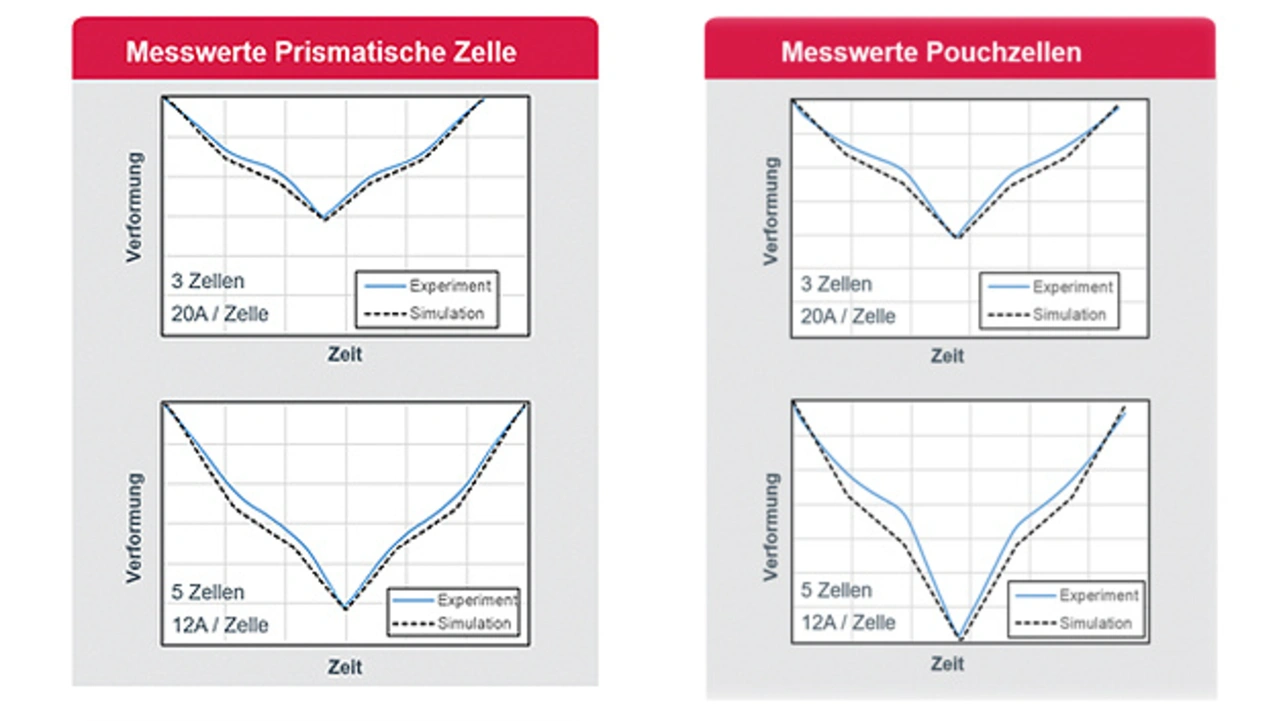

Eine weitere Funktionalität des digitalen Zwillings ist die Abbildung von reversiblen Zellexpansionen (Breathing) während des Ladens oder Entladens. Für die Entwicklung dieser Methode wurden die in Bild 8 dargestellten Versuche durchgeführt. Untersucht wurden Päckchen (»Stacks«) von Pouch- und prismatischen Zellen mit unterschiedlicher Anzahl aufeinander gestapelter Zellen.

Spacer zwischen den Zellen gewährleisten eine gleichmäßige Flächenpressung der Zellen. Eine konstante Kraft wurde mittels eines Hydraulikzylinders auf die Zellpäckchen während des Versuchs ausgeübt. Die Zellen wurden anschließend mit konstanter C-Rate ge- und entladen und die Expansion des Zellstapels gemessen. Anschließend bestimmt man aus den gemessenen elektrischen Größen den SOC und verknüpft ihn mit den Messwerten.

Eine Breathing-Funktionalität wurde im Zellzwilling abhängig vom SOC implementiert und die Simulationsergebnisse mit den Versuchsergebnissen verglichen. Bild 9 zeigt die gute Übereinstimmung zwischen Versuch und Simulation. Eine irreversible Expansion (Swelling) wird einfach über einen Startwert in der Simulation überlagert.

Mittels der implementierten Funktionalität ist es möglich, sowohl die Verspannung von Zellen im Gehäuse als auch die Dicke der Compression Pads auszulegen. Gerade bei Problemstellungen, bei denen Verspannungen des Zellstacks eine Rolle spielen (Druck auf das Modulgehäuse, Eigenfrequenzen in Simulationen von Shaker-Analysen), ist die genaue Prognose der Expansionen und die Interaktion der Zellen mit der Struktur von entscheidender Bedeutung.

Der Autor

Fabian Möller

studierte Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen und absolvierte zum Ende seines Studiums eine parallele Ausbildung zum Schweißfachingenieur. Danach arbeitete für sechs Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Aachen auf dem Gebiet der faserverstärkten Kunststoffe und des Stahlleichtbaus, bevor er 2015 zu EDAG Engineering als Projektleiter im Bereich der Struktursimulation wechselte. Im Jahr 2018 übernahm er die Leitung eines Teams für Statik, NVH- und CFD-Analysen. Er betreut die Entwicklung der Batteriesimulation für EDAG Engineering.

- Wie virtuelle Modelle die Batterieentwicklung vorantreiben

- Thermische Analysen