Model-Based Design

Softwaredefinierte Fahrzeuge schneller entwickeln

Der Weg zu softwaredefinierten Fahrzeugen mag komplex sein, aber mit dem richtigen Ansatz, den richtigen Werkzeugen und der richtigen Einstellung kann die Branche den digitalen Wandel vorantreiben und die Zukunft der Mobilität gestalten.

Softwaredefinierte Fahrzeuge (Software-Defined Vehicles, SDVs) versprechen Funktionen, die das Nutzererlebnis durch Software verbessern, und Alleinstellungsmerkmale für die verschiedenen Automarken zu schaffen. Die Autobranche hat dafür erheblich in die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte für die Softwareentwicklung investiert und Agile- und DevOps-Workflows aus anderen Sektoren in den Automobilbereich gebracht.

Die Lernkurve zur Entwicklung von Automobilsoftware, die die Anforderungen für funktionale Sicherheit gemäß ISO 26262 und Cybersicherheit gemäß ISO 21434 erfüllen, ist jedoch steil. Gleichzeitig werden Automobilhersteller mit der Notwendigkeit neuer elektrischer und elektronischer Architekturen, Softwarearchitekturen sowie Entwicklungs- und Bereitstellungs-Workflows konfrontiert, während weiterhin in autonome Fahrtechnologien, Fahrerassistenzsysteme und elektrifizierte Antriebsstränge investiert werden muss.

Automobil-OEMs setzen für verschiedene Domänen wie Infotainment, Antriebsstrang und Fahrzeugsteuerung unterschiedliche Tools und Prozesse ein. Die Entwicklung und Bereitstellung von Seriencode in diesen Domänen dauert etwa dreieinhalb Jahre. Software-Updates nach Auslieferung erfordern traditionell ein erneutes Flashen von elektronischen Steuergeräten (ECUs) beim Händler. Heute erlebt die Branche eine steigende Nachfrage nach schnellen, sicheren Software-Updates over-the-air (OTA). Dies ist notwendig, um neue, durch SDV ermöglichte Geschäftsmodelle praktisch umzusetzen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Nachfolgend wird erläutert, wie sich Ansätze für das Model-Based Design weiterentwickelt haben, um den Anforderungen von SDVs gerecht zu werden. Es wird gezeigt, wie sich Prozesse, Methoden und Werkzeuge aktualisieren lassen, um die von der Industrie geforderten Plattform-Engineering-Ansätze bereitzustellen. Abschließend werden fünf Schritte vorgestellt, wie sich ein Automobilunternehmen so aufstellen lässt, dass es die Herausforderungen der Bereitstellung des SDVs der Zukunft bewältigen kann.

Einsatz von Model-Based Design für die Entwicklung

Model-Based Design hat bei der Entwicklung von Embedded-Software für Steuergeräte mit softwaredefinierten Funktionen in den letzten zwei Jahrzehnten eine entscheidende Rolle gespielt. Dieser Ansatz hat dazu beigetragen, Echtzeitsoftware mit deterministischem Verhalten, hoher Sicherheit und in Übereinstimmung mit den Standards ASPICE und ISO 26262 für die funktionale Sicherheit zu entwickeln und bereitzustellen. Er hat außerdem dabei geholfen, Software in Übereinstimmung mit der etablierten Plattform AUTOSAR Classic zu entwickeln.

Model-Based Design bietet einen mathematischen und visuellen Rahmen für die Entwicklung komplexer Systeme. Es fördert Kollaboration, weil Teams aus den unterschiedlichen Domänen funktionsübergreifend eine gemeinsame Sprache sprechen.

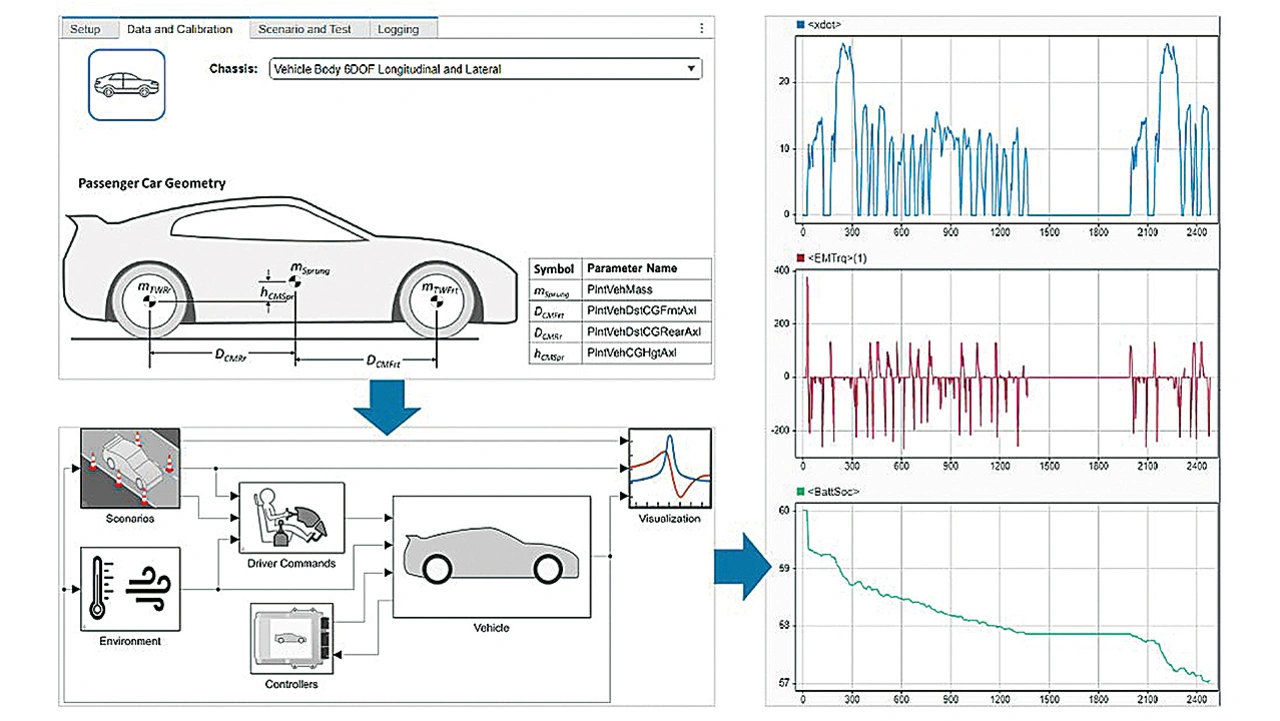

Im Mittelpunkt steht der systematische Einsatz von Modellen über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg mit Spezifikation der Anforderungen, Systementwurf, Implementierung, Simulation, automatischer Codegenerierung sowie Verifikation und Validierung. Die erzeugten Modelle umfassen nicht nur Algorithmen für Prozessoren, sondern für das gesamte Fahrzeug, einschließlich seiner Subsysteme sowie realistischer Szenarien zur Simulation des Betriebs. Ziel ist die automatische Generierung von Code, der sowohl in Testfahrzeugen als auch in Seriensystemen eingesetzt werden kann (Bild 1).

Ein entscheidender Aspekt von Model-Based Design ist, dass die Modelle konzeptionelle Darstellungen sind, die zudem simuliert werden können. In diesen Simulationen zeigt sich, ob ein Design funktioniert. Sie gestatten also bereits in der Anfangsphase des Entwicklungsprozesses eine Validierung. Durch die Simulation der Modelle lassen sich Probleme und Defekte finden und beheben, noch bevor Code implementiert wird. Dieser Shift-Left-Ansatz hilft, Software- und Systemfehler frühzeitig zu erkennen, was wiederum einen effizienteren Entwicklungsprozess gewährleistet und das Risiko kostspieliger Nacharbeiten und Verzögerungen verringert.

Model-Based Design für SDV

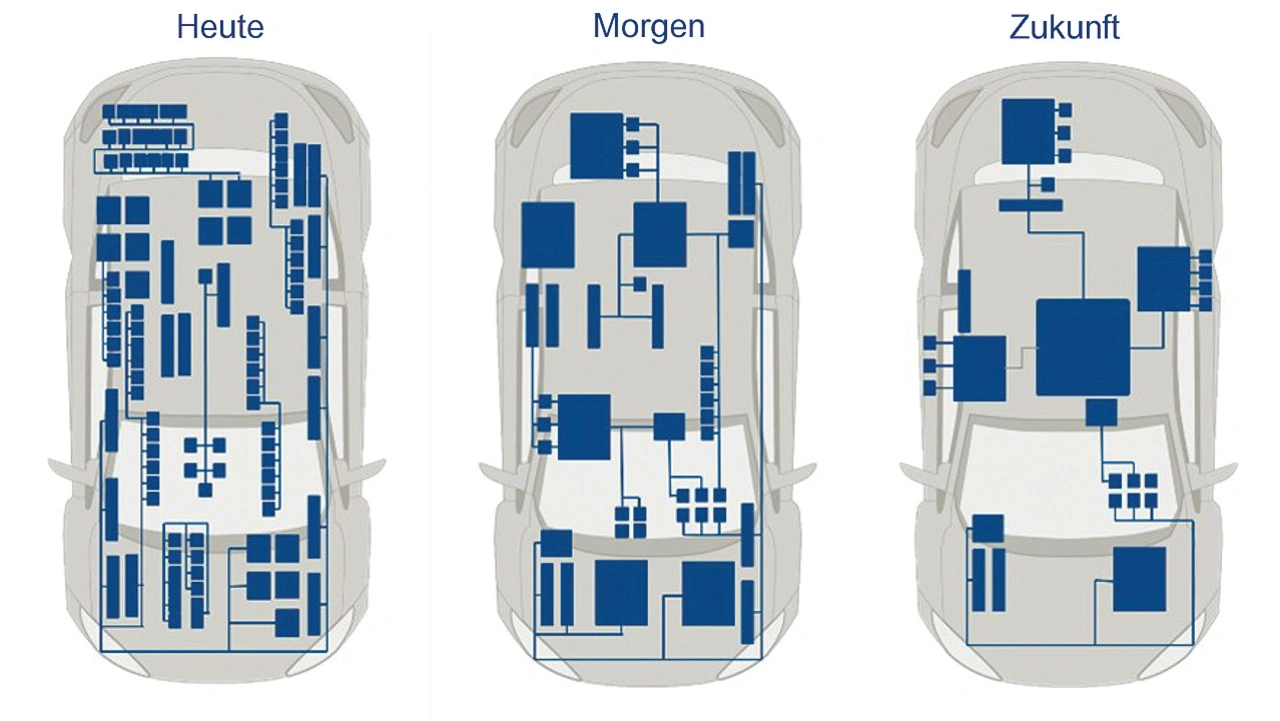

Die Einführung von SDVs verändert auch die Anwendung von Model-Based Design und ist mit Anpassungen an neue Anforderungen und Umgebungen verbunden. SDVs erfordern neue elektrische/elektronische (E/E) Architekturen mit Fahrzeugrechnern und eine Kombination aus Domänen- und Zonensteuergeräten (Bild 2). Diese Verlagerung zielt darauf ab, die Komplexität und die Kosten zu reduzieren, die mit den zahlreichen speziellen Steuergeräten in einem typischen Serienfahrzeug verbunden sind.

Die zugehörigen Softwarearchitekturen im SDV sind serviceorientiert anstatt wie bislang signalorientiert. Das ermöglicht häufigere Software-Updates und eine einfachere Erweiterung des Funktionsumfangs, selbst wenn das Fahrzeug bereits auf der Straße ist. Model-Based Design trägt der Entwicklung von E/E-Architekturen durch Unterstützung serviceorientierter Architekturen (SOA) Rechnung. Entwicklern wird so gestattet, modulare Dienste flexibel zu erstellen, die im Netzwerk dynamisch entdeckt, veröffentlicht, abonniert und während der Laufzeit neu konfiguriert werden. Dies ermöglicht Software-Updates auf der Feature- und Funktionsebene. SOAs wurden daher breit aufgestellt in Industriestandards und unternehmensinterne Frameworks integriert, darunter AUTOSAR, DDS und ROS.

Während Model-Based Design als Ansatz für die Implementierung von Funktionen auf ressourcenbeschränkten Steuergeräten weit verbreitet ist, hat es sich mittlerweile auf ein breiteres Spektrum von Rechenplattformen ausgedehnt. Dazu gehören Fahrzeugrechner, Zonensteuergeräte und Cloud-basierte Algorithmen. Diese Erweiterung ermöglicht flexiblere Ansätze für die Entwicklung serviceorientierter Softwarekomponenten.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verwendung von Messaging für die Modellierung und Implementierung von Systemen und Algorithmen, die in ihrer Bereitstellung und ihrem Einsatz serviceorientiert sind. Diese Verlagerung des Schwerpunkts von Signalen auf Messages erweitert die Möglichkeiten des Model-Based Design, erfordert aber auch die Weiterentwicklung von Technologien und Werkzeugen.

Model-Based Design zielt aber nicht nur auf neue Plattformen ab, sondern legt zusätzlich den Schwerpunkt auf Ausführung, Durchsatz und Automatisierung. Ingenieure untersuchen derzeit Cloud-Technologien zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen. Pipelines für die kontinuierliche Integration (CI) sowie Kubernetes-orchestrierte Workflows sollen eine effiziente Integration und Bereitstellung von Software-Updates gewährleisten.

In der Bewertung von Tools für das Model-Based Design hat sich der Schwerpunkt auf Automatisierung und Skalierbarkeit verlagert. Die Tools müssen sich an Cloud-Umgebungen anpassen, eine effiziente Automatisierung unterstützen und umfassende Metriken liefern, die über die Designqualität hinausgehen. Dazu gehört etwa die Messung des Durchsatzes und der Automatisierungseffizienz.

Diese Metriken – insbesondere die DORA-Metriken – wurden von DevOps-Initiativen entwickelt. Darüber hinaus hat sich die Verwaltung von Softwareartefakten von traditionellen Systemen zum Product-Lifecycle-Management (PLM) auf agilere Ansätze verlagert. Versionskontrollsysteme wie Git und Artefakt-Repositories wie Artifactory ermöglichen rasche Iterationen und granulare Verbesserungen, wenn Software-Updates over-the-air an Fahrzeuge geliefert werden.

Die Auswirkungen dieser Veränderungen erstrecken sich auch auf IT- und Administrationsabteilungen, die Infrastructure-as-Code (IaC) einführen müssen, um die erforderlichen Entwicklungstools für neue Projekte oder Teams rasch einrichten und verwalten zu können. Diese auf Automatisierung ausgerichtete Denkweise erhöht die Skalierbarkeit und Effizienz der Unterstützung für die sich stetig weiterentwickelnden Anforderungen von SDVs.

Umdenken für die Entwicklung von SDVs

Die Automobilindustrie hat in großer Zahl neue Softwareingenieure eingestellt, deren Fachgebiet häufig im Bereich der Unternehmenssoftware liegt. Diese bringen zwar Kenntnisse in den Bereichen Agile und DevOps mit, sind aber nicht umfassend mit den Anforderungen der Automobiltechnik vertraut. Zudem verwenden die verschiedenen Domänen der Automobilindustrie ihre jeweils eigenen etablierten Methoden zur Softwareentwicklung.

Die Entwicklung von SDVs erfordert ein Umdenken in verschiedenen Entwicklungsabteilungen. Dazu gehören Systems-Engineering-Teams, Software-zentrierte Teams sowie Ingenieure, die die Effektivität von technischen Aufgaben sicherstellen müssen, die in den Continuous-Integration/Continuous-Deployment(CI/CD)-Systemen durchgeführt werden.

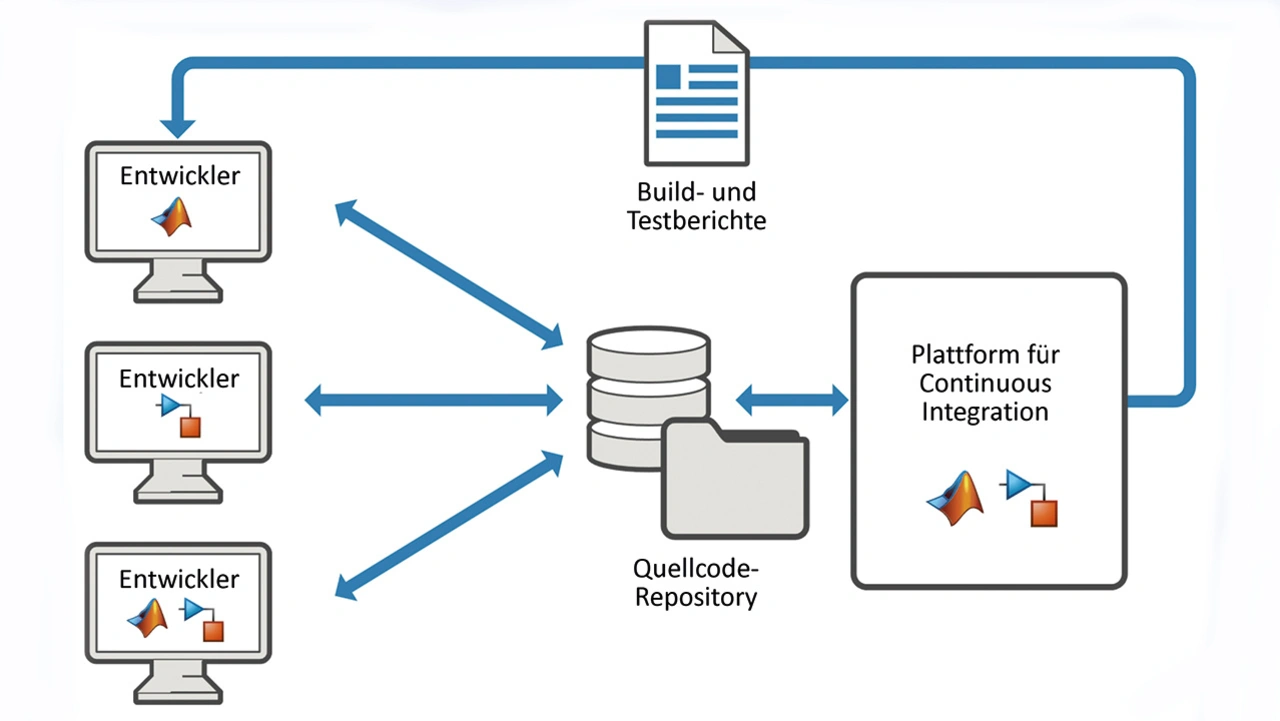

Traditionell arbeiteten Teams aus Systems- und Software-Engineering in getrennten Silos, was zu einem Mangel an Interaktion und Synergie führte. Ihre Sichtweisen müssen nun angeglichen werden und einem übergreifenden Ansatz folgen. Im Zuge der Umstellung auf SDVs integrieren Systems-Engineering-Teams ihre eigenen CI/CD-Plattformen und legen dabei den Schwerpunkt auf Automatisierung und einen DevOps-Ansatz. Dies ermöglicht eine nahtlose Übergabe von Modellen und fördert die effiziente Zusammenarbeit zwischen den Teams.

Softwarezentrierte Teams wiederum erweitern ihre Sichtweise und machen sich die Bedeutung des Systemdenkens und der Simulation im Kontext von SDVs bewusst. Das Verständnis für die Nutzung von Systemsimulationen verbessert ihre Arbeit in der Softwareentwicklung. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, die Entwickler der unterschiedlichen CI/CD-Systeme – häufig eine DevOps-Gruppe – zusammenzubringen und ihre Plattformen so weit wie möglich zu harmonisieren. Diese Integration und Harmonisierung von Technologie-Stacks ist für eine Automatisierung auf der Fahrzeugebene unerlässlich. Das in Bild 3 dargestellte Beispiel zeigt den Idealzustand, in dem beide Welten zusammenwachsen.

Neben den Entwicklungsprozessen müssen auch die Prozesse für Software-Releases und -Updates, die Erfassung von Flottendaten sowie das Lifecycle-Management neu definiert und aktualisiert werden. Diese Abteilungen müssen einen stärker integrierten DevOps-Ansatz verfolgen, weil es für SDVs unabdingbar ist, Software auch nach dem Produktionsbeginn kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu aktualisieren. Letztendlich ist es das Ziel, ein SDV zu schaffen, bei dem Software und Fahrzeug nahtlos ineinanderfließen

Einführung von Platform Engineering

Platform Engineering ist definiert als »Disziplin für die Entwicklung und den Aufbau von Toolchains und Workflows, die Selfservice-Funktionen für Softwareunternehmen in der Cloud-Native-Ära ermöglichen« (platformengineering.org). Durch den Einsatz von wiederverwendbaren Tools, Selfservice-Funktionen und automatisiertem Infrastrukturbetrieb zielt Platform Engineering darauf ab, den Entwicklungsprozess zu vereinfachen und Entwicklern eine nahtlose Erfahrung zu bieten. Dieser Trend hat eine positive Dynamik: Schätzungsweise 80 Prozent der Softwareentwicklungsunternehmen werden nach Einschätzung von Gartner bis 2026 Plattformteams einrichten. Platform Engineering verspricht, die Arbeitsweise von Entwicklern zu optimieren und den Mehrwert für Kunden durch die Produktteams zu erhöhen. Die Verlagerung hin zu SDVs erfordert die Einführung von Platform Engineering, um verschiedene Herausforderungen zu bewältigen:

- Erstens strebt die Automobilindustrie danach, Prozesse, Methoden und Werkzeuge in verschiedenen Bereichen anzugleichen. Diese Angleichung fördert die Konsistenz und effektive Zusammenarbeit zwischen Teams, die an verschiedenen Aspekten der SDV-Entwicklung arbeiten.

- Zweitens steht die Automatisierung im Mittelpunkt dieses Paradigmenwechsels. Sie ermöglicht eine beschleunigte Entwicklung, effiziente Tests und eine höhere Softwarequalität. Darüber hinaus spielt die Automatisierung eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Produktivität, weil sie den He- rausforderungen Rechnung trägt, die sich aus einem begrenzten Angebot an Fachkräften ergeben.

- Der dritte Aspekt ist die Rationalisierung der verschiedenen Entwicklungs- sowie Verifikations- und Validierungswerkzeuge (V&V). Angesichts der Vielzahl verfügbarer Tools ist es von entscheidender Bedeutung, einen geschlossenen Satz an Tools zu identifizieren und zu implementieren, der sich nahtlos in die SDV-Plattform integrieren lässt.

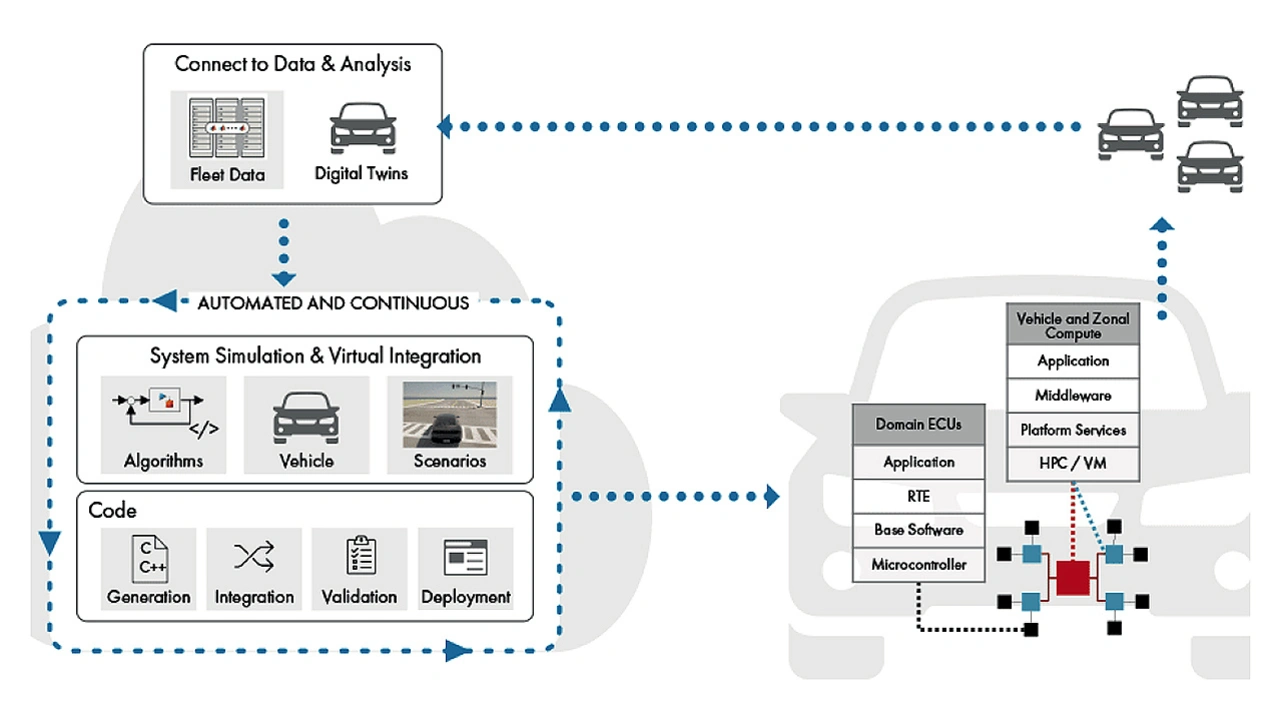

Darüber hinaus spielt die Einführung von datengestützten Ansätzen, Leistungskennzahlen (Key Performance Indicators, KPIs) und Prozess-Dashboards eine entscheidende Rolle, um eine kontinuierliche Transparenz der Entwicklungsprozesse zu gewährleisten. Durch die Verwendung von Daten und Metriken erhält die Branche Einblicke in die Leistung verschiedener Entwicklungsaktivitäten. Dies ermöglicht die Identifikation von Engpässen, die Umsetzung gezielter Verbesserungen und die Steigerung der Gesamteffizienz über den gesamten Lebenszyklus eines SDV hinweg (Bild 4).

- Softwaredefinierte Fahrzeuge schneller entwickeln

- Fünf Leistungsmerkmale von Model-Based Design für SDV-Plattformen