Navigation und Sensordatenfusion

Stimulation von GNSS-Empfängern auf dem Rollenprüfstand

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Testen in der virtuellen Umgebung

Simulationen auf dem Prüfstand im Rahmen eines ViL- Set-ups bieten gegenüber dem realen Fahrversuch auf dem Testgelände oder im Straßenverkehr diverse Vorteile. Zum einen lassen sich Funktionen wie Fahrerassistenzsysteme bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase testen. Zum anderen kann auf teure sowie zeit- und personalintensive Realfahrtests weitestgehend verzichtet werden. Vor allem aber lassen sich kritische Szenarien ohne jegliches Risiko beliebig oft und exakt reproduzierbar wiederholen.

Fahrsituationen, die im Alltag selten vorkommen, etwa ein besonders knappes Einschermanöver, können gefahrlos simuliert werden. Die Ausführung als Simulation lässt dabei jede erdenkliche Variation des Szenarios zu. So kann eine eventuell kritische Situation auf verschiedenen Streckenverläufen durchgespielt werden. Auch Umwelteinflüsse wie Regen oder Nebel lassen sich auf dem Prüfstand per Mausklick erzeugen. Es wird somit ein virtueller Zwilling (Virtual Environmental Twin) – also eine vielschichtige virtuelle Repräsentation einer möglichen realen Umgebung – geschaffen, mit dem das Prüffahrzeug in Interaktion treten kann.

Für das Erstellen dieser Testszenarien und die Definition des virtuellen Zwillings greift Horiba auf die von der ASAM (Association for Standardization of Automation and Mea- suring Systems) bereitgestellten Open-Source-Formate OpenDRIVE und OpenSCENARIO zurück. In den OpenSCENARIO-Dateien werden alle wesentlichen dynamischen Elemente eines Testszenarios, wie andere Verkehrsteilnehmer, spezielle Targetfahrzeuge oder das Umschalten von Lichtsignalanlagen, in einer XML-ähnlichen Syntax beschrieben. Weiterhin können in OpenSCENARIOs Trigger gesetzt werden, die im Verlauf bestimmte Ereignisse in der Simulation auslösen. Zum Beispiel kann das Überfahren eines Triggerpunktes durch das Ego-Fahrzeug, also der virtuellen Repräsentation des zu testenden Fahrzeugs, einen virtuellen Fußgänger dazu veranlassen, die Fahrbahn zu queren, auf den die Assistenzsysteme entsprechend reagieren müssen. OpenDRIVE hingegen beschreibt alle statischen Aspekte der virtuellen Umgebung, in der sich der Prüfling bewegt. Dazu gehören unter anderem Parameter wie Streckenlängen, Kurvenradien und Elevationen zur Beschreibung des Straßenverlaufs und weitere Elemente, die mit dem Straßenverlauf assoziiert sind, zum Beispiel Beschilderungen, Fahrbahnoberflächen, Schienenelemente, Tunnel und Brücken. Diese Daten können entweder rein künstlicher Natur sein oder aus kinematisch vermessenem HD-Kartenmaterial von realen Streckenverläufen samt Georeferenzierung von Horiba erstellt werden. So lässt sich zum Beispiel der Nürburgring mitsamt unterliegendem Koordinatengitter in eine virtuelle Repräsentation überführen.

Aus der Simulation lässt sich wiederum ein Datensatz für eine umfassende Sensorstimulation generieren: Die durch die virtuellen Geo-Koordinaten beschriebene Trajektorie des Ego-Fahrzeugs wird durch den Simulationsrechner in einen Bitstrom umgewandelt, der kontinuierlich an die SDR-Hardware übertragen wird. Diese wiederum erzeugt dann das korrespondierende GNSS-Radiosignal, das den Empfänger im Prüffahrzeug stimuliert. Befindet sich beispielsweise ein Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand virtuell auf dem Nürburgring, kann das dazugehörige Positionssignal reproduziert und an die Fahrzeugantenne gesendet werden – es entsteht quasi eine Verbindung zwischen dem Virtual Environmental Twin und dem Fahrzeug auf dem Rollenprüfstand.

Jobangebote+ passend zum Thema

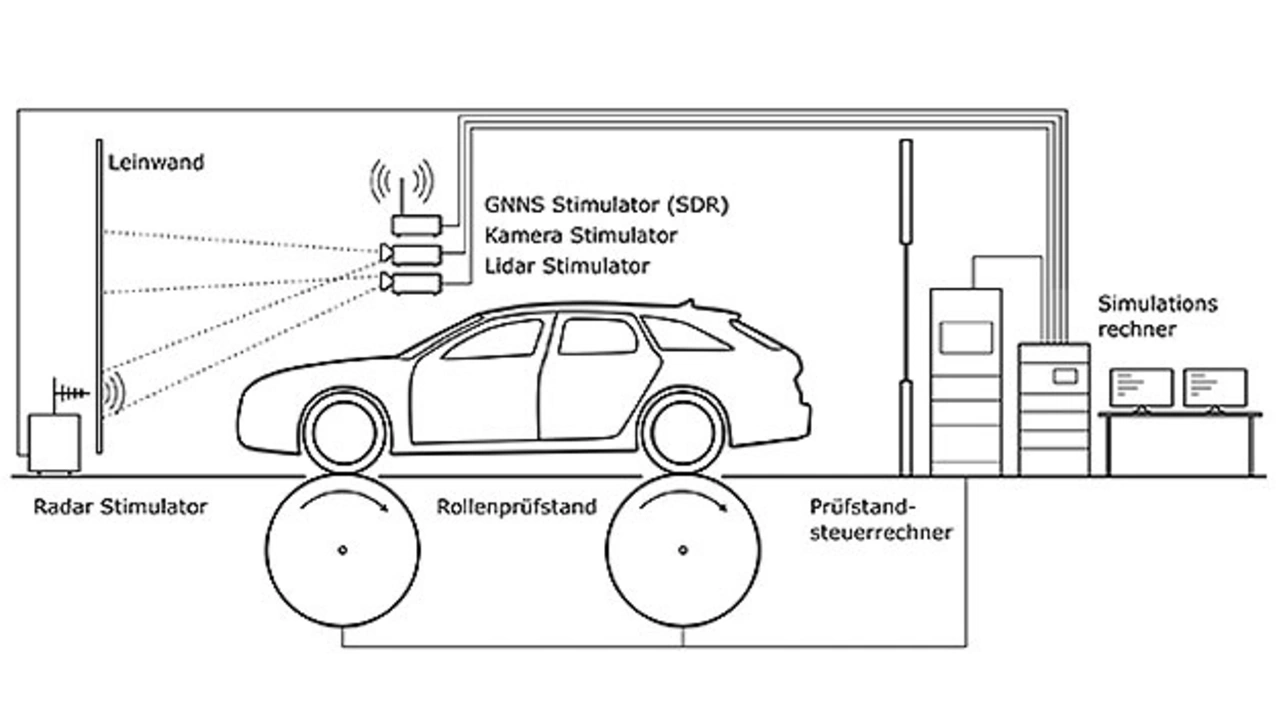

Während das Ego-Fahrzeug durch die virtuelle Umgebung fährt, gibt die Simulation kontinuierlich Daten zu dessen Bewegungszustand, wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Lenkwinkel, aber auch Größen zur lokalen Umgebung, wie Steigung oder Informationen zum Fahrbahnbelag, aus. Zudem ist ein Parametersatz für das Ego-Fahrzeug hinterlegt, der dessen kinetische Eigenschaften beschreibt. Aus diesen Daten lässt sich der momentane Fahrwiderstand berechnen, der sich über den Rollenprüfstand abbilden lässt. Dazu verfügt der Simulationsrechner über eine passende Schnittstelle zum Prüfstandsteuerrechner. Dieser regelt entsprechend der aktuellen Fahrsituation Drehmoment und Drehzahl des Rollenprüfstands, und das Prüffahrzeug erfährt in der Realität den mit der virtuellen Fahrsituation einhergehenden Fahrwiderstand (Bild 3).

Weiterhin lassen sich neben dem GNSS-Signal der virtuellen Position des Ego-Fahrzeugs auch Daten aus der Simulation ableiten, die zur Stimulation der Umfeldsensorik des Prüffahrzeugs, zum Beispiel Kamera, Radar und Lidar, genutzt werden können. Auch hier werden Parameter wie Einbauposition oder Abstrahlcharakteristik in der Simulation hinterlegt, um ein realitätsnahes Verhalten zu simulieren.

GNSS-Stimulation in Zukunft

Horiba plant, im Laufe des Jahres 2022 ein Referenzsystem zu entwickeln, das auf dem Rollenprüfstand neben Kamera-, Radar- und Lidarsensoren auch den GNSS-Empfänger eines Fahrzeugs stimulieren kann. Ziel ist es, sehr früh ein marktreifes System zu implementieren, um flexibel auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Denn mit zunehmender Verbreitung automatisierter Fahrfunktionen – in Kombination mit komplexerer Umfeldsensorik – nimmt der Entwicklungs- und Prüfbedarf für die Automobilhersteller zu.

Denkbar ist zudem, dass in Zukunft bei periodischen technischen Untersuchungen die Funktion aller für teil- und hochautomatisierte Fahrfunktionen nötigen Sensoren geprüft wird – auch die des GNSS-Empfängers. Horiba entwickelt daher gemeinsam mit Prüforganisationen und Forschungseinrichtungen Testszenarien, mit denen sich die Funktionalität aller Sensoren auf dem Rollenprüfstand nachweisen lässt.

Die Autoren

André Engelbert

ist Global Application Manager für den Bereich CAV bei Horiba. Als Functional Safety Engineer und Elektronikentwickler verfügt er über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Elektronik, Steuergeräteentwicklung sowie Nachrichtentechnik.

Dr. Jan Poppe

hat an der Technischen Universität Dresden promoviert. Nach seiner wissenschaftlichen Tätigkeit an der Universität Hannover arbeitet er seit 2017 als Entwicklungsingenieur bei Horiba.

- Stimulation von GNSS-Empfängern auf dem Rollenprüfstand

- Testen in der virtuellen Umgebung