Photovoltaik

Solarstrom von der Rolle

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Der Wirkungsgrad steigt permanent

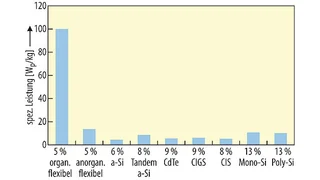

Der Rekord bei Laborzellen, gehalten von Heliatek in Dresden in Kooperation mit der Universität Ulm und der TU Dresden (Institut für Angewandte Photophysik, IAPP) liegt mittlerweile bei 12 % auf 1 cm²; bis 2016 will man auf 15 % kommen (Bild 5). In der Serie sind solche Werte noch nicht zu erreichen, dennoch geht es auch hier aufwärts. Derzeit schafft Heliatek 6,8 %.

Solarstrom von der Rolle

Die Fortschritte beruhen großenteils darauf, dass man zunehmend von einlagigen zu Tandemstrukturen übergeht. Die beiden Schichten sind auf unterschiedliche spektrale Empfindlichkeiten eingestellt und nutzen so das Sonnenspektrum besser aus. Auch dreilagige sind schon in Untersuchung; damit wurden die besagten 12 % erreicht. Die Leerlaufspannung ist hier 2,67 V. Vorteilhaft ist, dass der Wirkungsgrad mit der Temperatur ansteigt. Bei 75 °C beträgt er etwa das 1,07-fache gegenüber 25 °C. Silizium fällt hier bereits um ein Fünftel ab. Die Zellen halten langfristig mehr als 90 °C aus, was sie auch unter Tropensonne nie erreichen.

Nicht in jedem Fall sollen die Solarzellen den dahinter liegenden Bereich (z. B. in einem Gebäude) komplett abschatten. Man kann sie ohne Probleme auch so herstellen, dass sie – bei entsprechend niedrigerem Wirkungsgrad – noch einen gewissen Anteil des Lichtes durchlassen. Bei konventionellen kristallinen Zellen geht das nur, wenn man Abstände dazwischen lässt, was unerwünschte Schattenmuster erzeugt.

Eine noch zu klärende Frage ist die Haltbarkeit. Wie man aus den Erfahrungen mit den OLEDs gelernt hat, ist die Dichtigkeit der entscheidende Punkt. Das Material degradiert bei Eindringen von Sauerstoff oder Wasser. Hochdichte Verkapselungen sind intensiv in Untersuchung, speziell am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) in Freising. Versuche bei Heliatek wiesen nach 7000 Stunden bei 85 °C und 85 % relativer Feuchte eine Wirkungsgrad-Abnahme um weniger als 10 % nach.

- Solarstrom von der Rolle

- Der Wirkungsgrad steigt permanent

- Koexistenz statt Konkurrenz