Logarithmischer Verstärker

Ultraschallsignale aufbereiten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Steilheit und Achsenabschnitt

Die Übertragungsfunktion eines logarithmischen Verstärkers ist wie folgt definiert:

UOUT = SlopeLogAmp ∙ 20 lg(UIN/InterceptLogAmp)

Jobangebote+ passend zum Thema

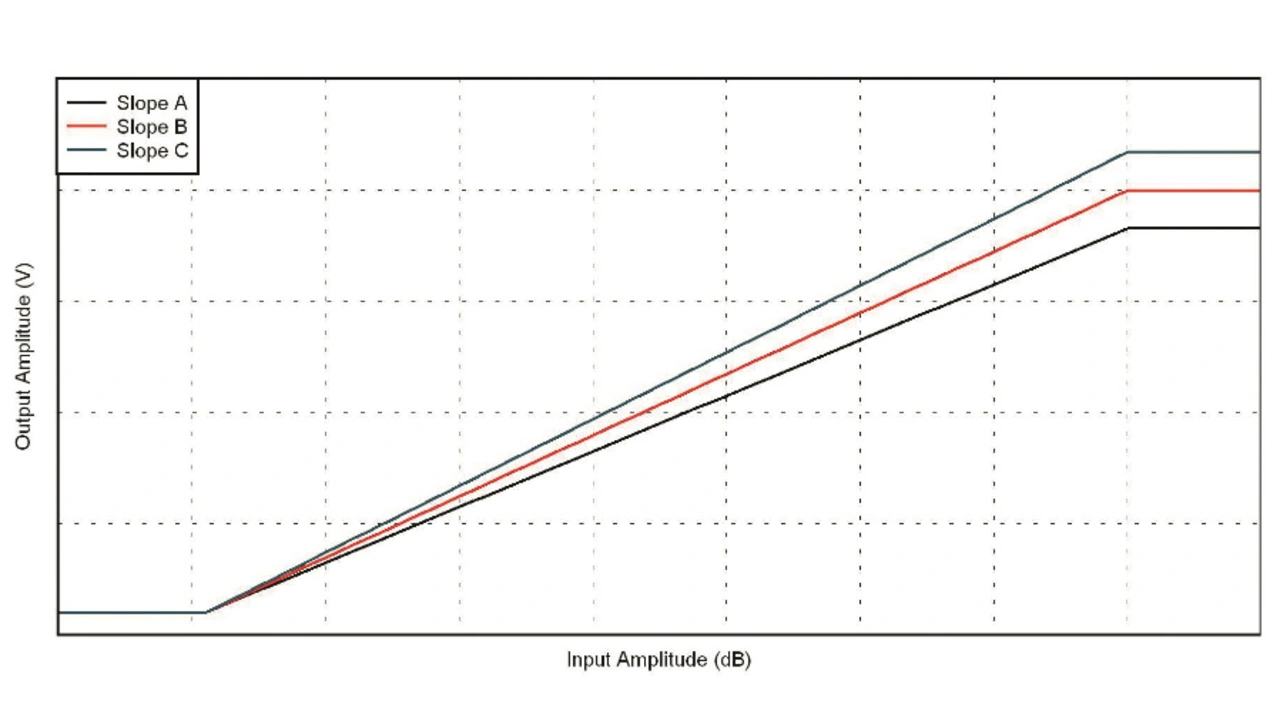

Die Konfiguration des Verstärkers reduziert sich somit auf zwei Variable, nämlich die Steilheit (Slope) und den Achsenabschnitt (Intercept). Diese beiden Variablen definieren die Übertragungsfunktion und legen damit die Beziehung zwischen dem akzeptablen Bereich für die Eingangsamplitude und der gewünschten Ausgangsspannung fest. Die Steilheit wird dadurch bestimmt, wie sich der Ausgang von einer Eingangsamplitude zur anderen ändert (in Volt pro dB). In Bild 5 ist zu sehen, wie sich drei verschiedene Steilheiten auswirken.

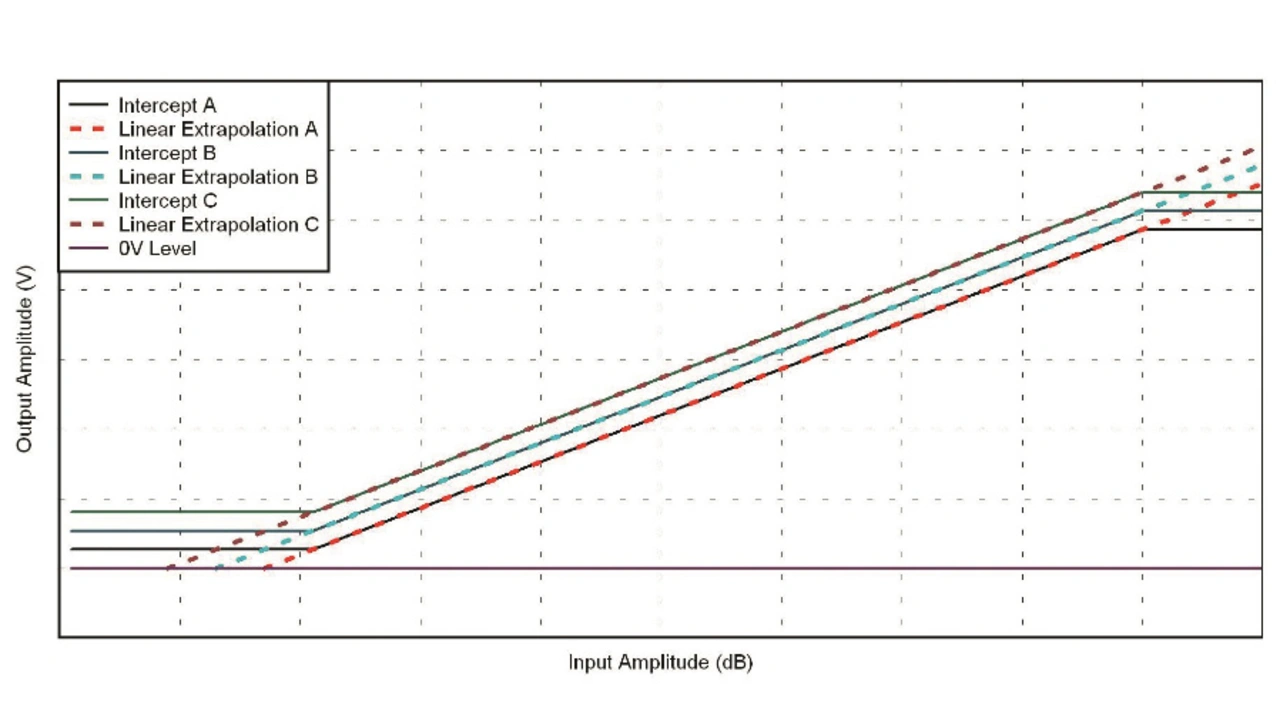

Um den Achsenabschnitt zu bestimmen oder den Achsenabschnitt zum Approximieren der Übertragungsfunktion bezogen auf die Steilheit des Log Amp zu verwenden, wird das Ausgangssignal auf 0 V linear extrapoliert (Bild 6). Dies ist allerdings nur zulässig, wenn die Eingangsamplitude linear (in dB) oder logarithmisch (in Volt) angegeben ist. Bei logarithmischer Darstellung reagiert der ein solcher Verstärker innerhalb eines bestimmten Bereichs linear auf die Eingangsamplitude, während Eingangswerte außerhalb des akzeptablen Bereichs eine festgelegte oder flache Reaktion am Ausgang ergeben. Der Grund hierfür ist, dass die Mindestverstärkung des Bauteils bei sehr geringer Eingangsamplitude nicht kleiner werden kann als das Referenz-Bias-Rauschen der Schaltung. Das Grundrauschen verstärkt der logarithmische Verstärker also immer mit.

Bei sehr großen Eingangsamplituden wiederum gerät der Baustein wegen dem Aufsummieren des maximalen Ausgangswerts, der durch den Clipping-Pegel der einzelnen linearen Verstärkerstufen festgelegt wird, in die Sättigung. Der Achsenabschnitt des logarithmischen Verstärkers wirkt sich invers auf den Ausgang aus. Nimmt der Achsenabschnitt also zu, reduziert sich die Ausgangsspannung.

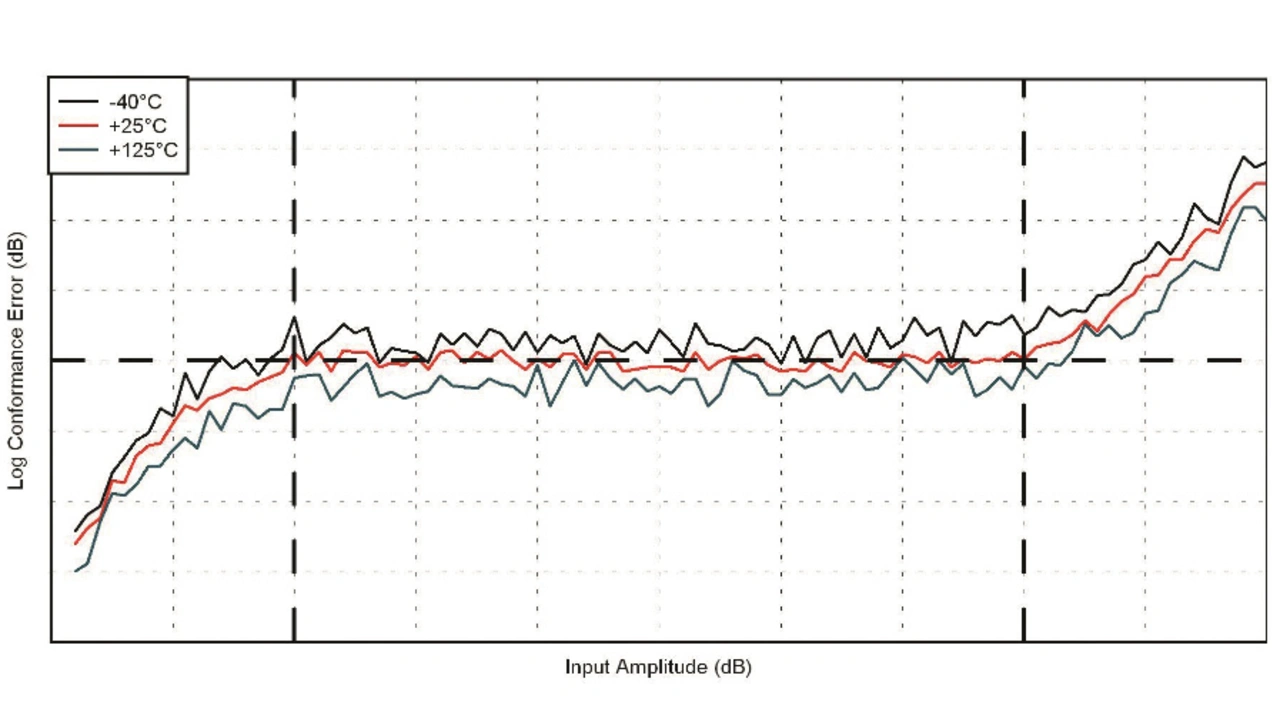

Die Zuverlässigkeit, mit der ein logarithmischer Verstärker seine Genauigkeit über die gesamte Übertragungsfunktion beibehält, kann temperaturabhängig sein. Die Abweichung von der idealen Ausgangskennlinie wird als »Log Conformance« bezeichnet und als Fehler in ±dB angegeben (Bild 7). Je kleiner der Dynamikbereich eines logarithmischen Verstärkers ist, umso besser ist auch die Log-Conformance.

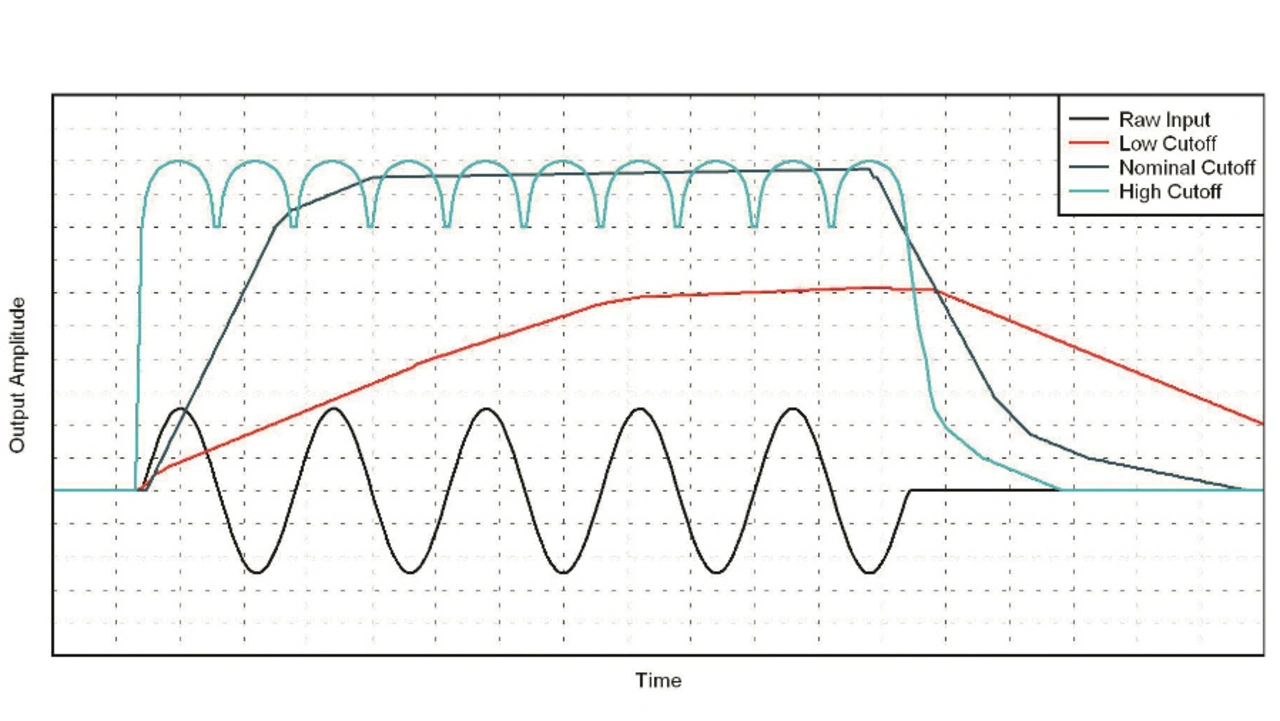

Um nachträglich mit dem Ausgangssignal des logarithmischen Verstärkers die Hüllkurve zu detektieren oder eine Thresholding-Prozedur vorzunehmen, wird die Eckfrequenz des Tiefpassfilters des Verstärkers so gewählt, dass die Welligkeit des gleichgerichteten Eingangssignals zu einer gleichmäßigen Kurve geglättet wird. Wichtig ist, dass dennoch eine Reaktion auf kurze, sich schnell ändernde Signale möglich ist.

Die RC-Zeitkonstante des Tiefpasses lässt sich basierend auf den Worst-Case-Anforderungen an Anstiegszeit und Eingangsdauer der ausgangsseitigen Hüllkurve berechnen. Setzt man die Eckfrequenz zu niedrig an, kann der logarithmische Verstärker nicht auf sich schnell ändernde Eingangssignale reagieren. Bei einer zu hohen Eckfrequenz ist die ausgangsseitige Hüllkurve welliger. In Bild 8 ist zu sehen, wie sich unterschiedliche Eckfrequenzen auf den Ausgang des logarithmischen Verstärkers auswirken.

Aufbau des analogen Front-Ends

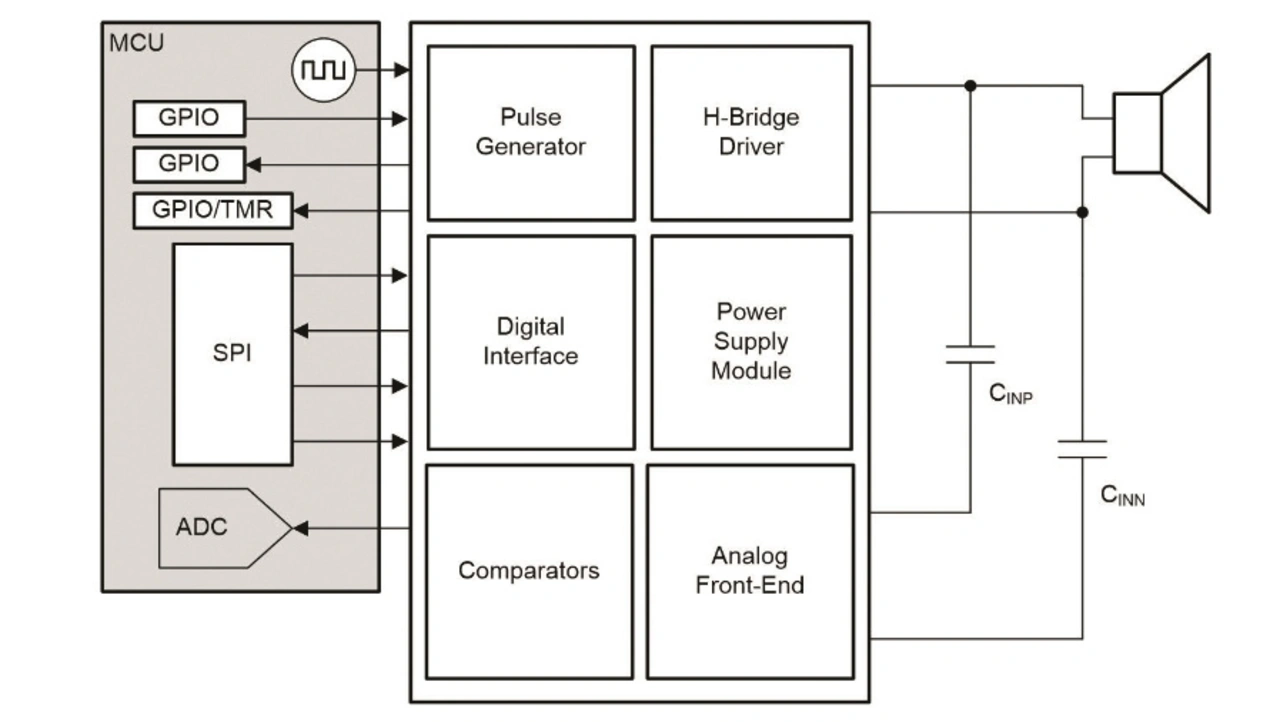

Im Blockschaltbild eines Ultraschallsensor-Systems (Bild 9) ist zu erkennen, dass dieses aus zwei wesentlichen Blöcken besteht: dem Treiber und dem Empfänger. Zum Treiberblock gehören jeweils ein Treiber für die H-Brücke oder Transformator. Dieser erregt den Schallwandler im Direktansteuerungsmodus mit einer einzigen Frequenz durch einen digitalen Impulsgenerator, um eine maximale Spannung am Wandler zu erzielen. Durch Maximieren der Treiberspannung am Schallwandler ist sichergestellt, dass ein größtmöglicher Schalldruck erzeugt wird. Bestandteil des Empfängerblocks ist das analoge Frontend (AFE), welches das Echo empfängt und verstärkt.

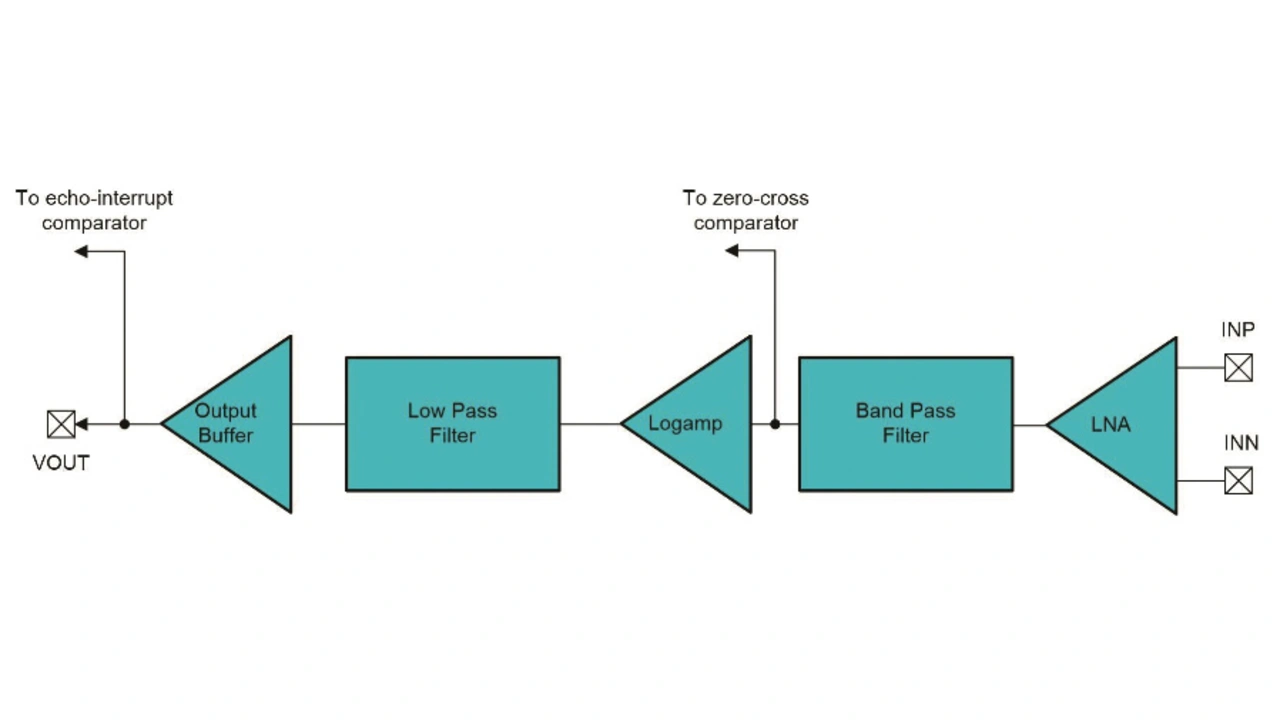

Das empfangene Echosignal wird einem linearen LNA (Low-Noise Amplifier) mit konstanter Verstärkung zugeführt und gelangt anschließend an ein Bandpassfilter, um Out-of-Band-Rauschen zu entfernen (Bild 10). Im Anschluss an die Filterung gelangt das Signal an den logarithmischen Verstärker (Logamp), der es pegelabhängig verstärkt, um eine hohe Empfindlichkeit für schwache Signale zu erreichen und einen weiten Dynamikbereich über die gesamte Spanne von Signalstärken zu erzielen, ohne dass das AFE in die Sättigung gerät. Das Ausgangssignal des logarithmischen Verstärkers durchläuft ein Tiefpassfilter und wird gepuffert an den UOUT-Pin geführt. Anschließend gelangt es für die weitere Aufbereitung an einen externen Komparator, ADC oder Mikrocontroller.

Das AFE kann Signale aufbereiten, deren Effektivwert von wenigen Mikrovolt bis in den zweistelligen Millivoltbereich variieren kann. Um dem logarithmischen Verstärker einen möglichst großen Dynamikbereich zu verleihen, muss das eingangsbezogene Rauschen des AFEs geringer sein als das kleinste zu erwartende Eingangssignal. Die maximale Verstärkung der einzelnen linearen Verstärkerstufen des logarithmischen Verstärkers ist so gewählt, dass infolge des resultierenden Clipping-Pegels dessen Ausgang auch beim maximalen eingangsseitigen Signalpegel nicht in die Sättigung gerät (mit einem gewissen Spielraum).

Der LNA ist als nicht-invertierender Verstärker mit massebezogenem Eingang und geringer, fest eingestellter Verstärkung ausgeführt. In den Ultraschall-ICs der Familie TUSS44x0 von Texas Instruments beispielsweise ist als erste Stufe des AFE ein interner Schutz vor den hohen Treiberspannungen implementiert, die während der Bursts mehr als einige hundert Volt betragen können. Der Schutz des AFE vor diesen hohen Spannungen stützt sich darauf, dass der externe AC-Koppelkondensator (CINP) den Stromfluss am Eingangs-Pin INP begrenzt. Darüber hinaus dient der externe Kondensator CINN am INN-Pin dazu, durch Hochpassfilterung das 1/f-Rauschen und die DC-Offsetspannung zu beseitigen.

Da es sich bei den Schallwandlern um Bauteile mit hohem Gütefaktor handelt, ist die Bandbreite des AFE mit einem Bandpassfilter zu begrenzen, damit nur ein schmales Frequenzband um die Resonanzfrequenz des Schallwandlers herum verstärkt wird. Der Bandpass kann das Rauschen aus der LNA-Stufe und externen Quellen mindern. Beim TUSS44x0 lässt sich die Mittenfrequenz des Bandpassfilter konfigurieren. Der Gütefaktor ist wählbar, bleibt aber konstant, nachdem das Bandpassfilter des Bausteins gewählt ist. Die Bandbreite nimmt also mit steigender Mittenfrequenz zu, sodass auch das Ausmaß des integrierten Rauschens größer wird. Beim TUSS44x0 ist es bei Mittenfrequenzen über 500 kHz besser, einen alternativen Bandpassfilter zu wählen, um das 1/f-Rauschen zu begrenzen.

Logarithmische Verstärker dienen als Alternative zur automatischen Verstärkungsregelung in Anwendungen, die – wie beispielsweise Ultraschallsensor-Systeme – nach einem weiten Dynamikbereich, kurzer Einschwingzeit und großer Bandbreite verlangen. Der TUSS44x0 beispielsweise implementiert einen demodulierenden logarithmischen Verstärker, um den Logarithmus der Hüllkurve des Eingangssignals zu detektieren und zu berechnen. Wenn das Eingangssignal des logarithmischen Verstärkers infolge der wachsenden Amplitude des Ultraschallechos ansteigt, beginnen dessen interne lineare Verstärkerstufen das Ausgangssignal wie bereits besprochen zu kappen.

Die Verstärkerstufen des TUSS44x0 bieten eine Gesamtverstärkung von 88 dB mit einer Eckfrequenz bei 1 MHz. Jede Stufe nutzt ein Tiefpassfilter in einer Rückkoppelschleife, um den DC-Offset, der den Verstärker sonst in die Sättigung treiben würde, abzuschwächen. Enthalten sind ferner zwei Bereichserweiterungsstufen, um Eingangssignale über 300 mV zu verarbeiten (hieraus erklärt sich die standardmäßige Sicherheitsspanne gegenüber dem maximalen Ausgangspegel von 3,3 V oder 5,0 V) und den Dynamikbereich zu vergrößern.

- Ultraschallsignale aufbereiten

- Steilheit und Achsenabschnitt

- Verstärker im Vergleich