Passive RFID-Schaltkreise für Sensoren

Schaltschränke überwachen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Batterielose Sensoren

Bei passiven Systemen sollte die Wahl der zu integrierenden Sensoren besonders im Hinblick auf den Energiebedarf des Sensors erfolgen, denn die Energie für Messung und Übertragung wird ausschließlich aus dem Feld des Lesegeräts bezogen. Je höher das Energiebudget des Sensors, desto geringer wird die mögliche Distanz zwischen Lesegerät und RFID-Tags. Neben der bereits vorhandenen Infrastruktur hat die Nutzung von RFID den Vorteil, dass drahtlose und passive, das heißt batterielose Sensorik hergestellt und in schwer zugängliche oder harsche Umgebungen eingesetzt werden kann. Ein Anwendungsfall auf den beides zutrifft, sind Schaltanlagen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Temperaturmessung in Schaltanlagen

Der Zustand einer Schaltanlage kann nicht allein über die Kenngröße Strom ermittelt werden. Mehr Aussagekraft bietet die Erwärmung der Stromschienen, vor allem an den Schraubverbindungen. Der Stromfluss ist zwar die Quelle der Erwärmung, die Wärmeentwicklung in einer Schaltanlage hängt aber von vielen weiteren Faktoren wie der Umgebungstemperatur, der Aufstell- und Lüftungsbedingungen und der Zirkulation innerhalb der Anlage ab.

Versicherer von Schaltanlagen empfehlen jährliche Thermografieuntersuchungen, um potenzielle Gefahren frühzeitig aufzuspüren und Produktionsausfälle zu vermeiden.

Diese Methode bringt einige Nachteile mit sich: Häufig befinden sich die Schaltanlagen an unzugänglichen Stellen. Und gerade die als Messpunkte interessanten Schraubverbindungen sind für Thermografiemessungen schwer zugänglich. Die Messung findet häufig in gefährlicher Nähe zu unter Spannung stehenden Teilen statt, da eine Messung im abgeschalteten Zustand die Messergebnisse verfälschen könnte. Zudem ist eine Thermografie eine Einzeluntersuchung, die einen hohen Grad an Analyseerfahrung benötigt, um aus einer einzigen Untersuchung die richtigen Erkenntnisse zu ziehen.

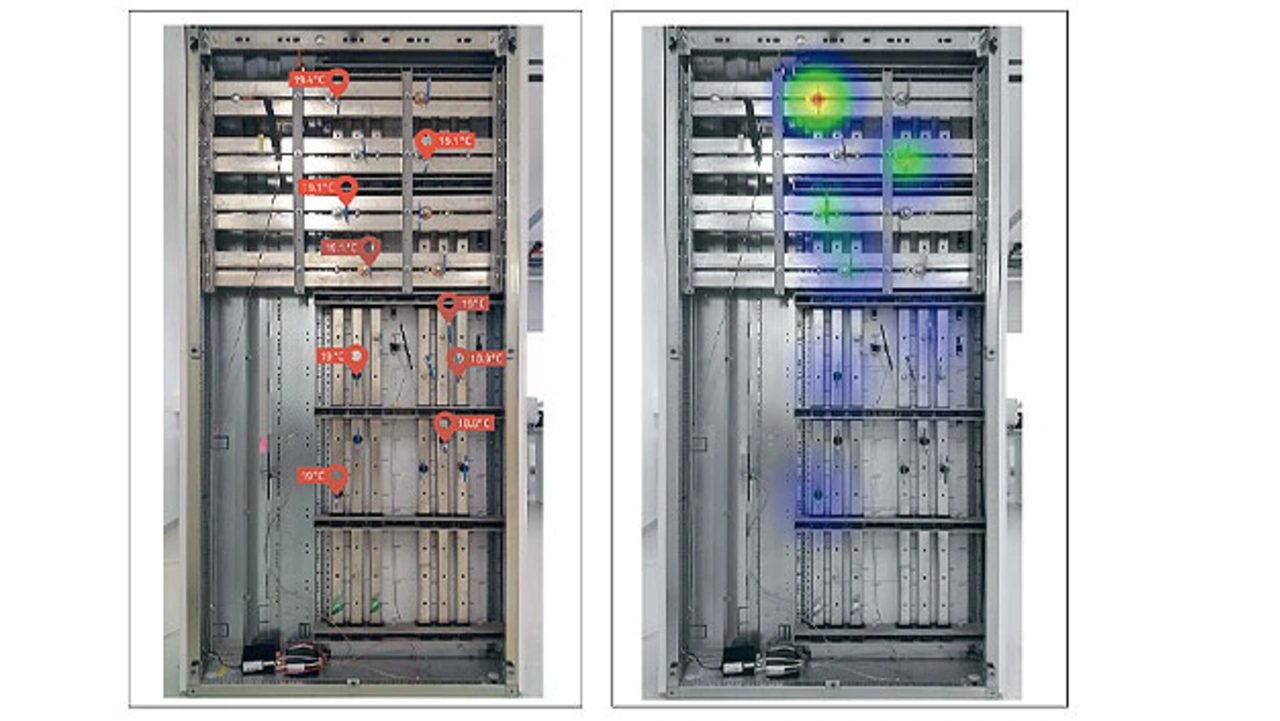

Passive Sensorik ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung. Ein Vorteil für diese Anwendung. Das Fraunhofer IPMS hat ein System entwickelt, das an verschiedenen Kontaktstellen der Schaltanlage eine direkte Temperaturmessung ermöglicht (Bild 1). Mit kabelgebundenen Sensoren ist das nicht möglich. Sie können aufgrund der hohen Spannung an den Stromschienen nicht direkt an die gewünschten Messpunkt herangeführt werden. Für eine direkte Messung werden RFID-Sensoren verwendet, die im UHF-Band arbeiten. Das Condition-Monitoring-System (Bild 2) erlaubt eine permanente Überwachung der Kontaktstellen mit Temperaturangabe, Heatmap und Temperaturverlauf über die Zeit.

Betrieb in metallischer Umgebung

Passive UHF-Sensorik birgt besondere Herausforderungen hinsichtlich der Anordnung und Ausrichtung der RFID-Tags sowie der Antennen des Lesegeräts. Das vom Lesegerät abgestrahlte elektromagnetische Feld wird nicht nur durch die Tags, sondern auch von Gegenständen in der näheren Umgebung reflektiert. Die reflektierten Felder überlagern sich mit dem ausgesendeten Feld des Lesegeräts, was zur Dämpfung, zur Auslöschung oder Verstärkung des Feldes führen kann. Das führt oft zu einem Muster chaotischer Reflexionen unterschiedlicher Intensität, die nahezu unberechenbar werden können. In metallischen Umgebungen tritt dieser Effekt gehäuft auf. Die Folge ist, dass für einzelne RFID-Sensor-Tags nicht genügend Energie zum Betrieb bereitsteht und Lücken in der Wärmekarte auftreten. Zur Fehlerbehebung müssen die Sensorpositionen manuell verändert und die Konfigurationsparameter justiert werden. Konfigurationsparameter können beispielsweise die Anzahl von Sensorknoten und Antennen, Sendeleistungseinstellungen, Datenraten, Kodierungsschemata, Scheduling-Mechanismen und weitere sein.

Die ideale Lösung für das Problem ist eine vollständige elektromagnetische Simulation von allen Sensorknoten und ihrer Umgebung. Dies ist allerdings ein zeit- und rechenaufwendiger Prozess, der oft in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Das Fraunhofer IPMS nutzt deswegen ein Werkzeug für den selbstoptimierenden Dauerbetrieb von drahtlosen Sensornetzwerken. Dieses Werkzeug basiert auf Grundlagenwissen und Erfahrungswerten aus den Bereichen der Hochfrequenzsimulation und Funkkommunikation, um eine vereinfachte Konfiguration und Selbstoptimierung der Sensorknoten zu ermöglichen. Auch im Dauerbetrieb können auf dynamische Änderungen von Betriebszuständen und Umgebungsbedingungen reagiert werden und zuverlässige Messwerte geliefert werden.

Entwicklungsunterstützung

In der Praxis können die Anforderungen an RFID-Sensorsysteme völlig unterschiedliche Dimensionen annehmen. Prozessuale Anforderungen, die physikalische Umgebung, unterschiedliche Applikationsmaterialen sowie die umliegende IT-Infrastruktur können die Funktionstüchtigkeit und den nutzbaren Funktionsumfang eines Systems beeinflussen. Proof of Concepts haben sich bewährt, um in unterschiedlichen Anwendungsfällen die Eignung von RFID als Basistechnologie für drahtlose Sensorik nachzuweisen. Dafür wird die passende Hardware zu den Umgebungs- und Einsatzbedingungen ausgewählt und unter betriebsnahen Umgebungsbedingungen getestet, ob die RFID-Technologie für die vorgesehene Aufgabe leistungsfähig genug arbeitet.

Das Fraunhofer IPMS bietet außerdem UHF-Evaluierungskits für Tests und Demonstrationen an. Sie bestehen aus einem Lesegerät und verschiedenen Sensor-Transpondern, die frei gewählt werden können. Dazu gibt es passend eine Middleware zum Auslesen und Anzeigen der Messwerte.

Der Autor

Dr. Andreas Weder

schloss 2006 sein Studium zur Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik an der Technischen Universität Dresden ab. Er promovierte 2013 an der TU Dresden auf dem Gebiet der Funk-Sensornetzwerke. Er kam 2006 zum Fraunhofer IPMS und ist dort seit 2016 als Leiter der Entwicklungsgruppe Modulintegration tätig.

andreas.weder@ipms.fraunhofer.de

- Schaltschränke überwachen

- Batterielose Sensoren