Modularer Transienten-Rekorder

Messen, wenn es darauf ankommt

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Analysewerkzeug History-Speicher

Was passiert mit den getriggerten Signalen? Ist die Messung der Signalstörungen zeitunkritisch, empfiehlt es sich, die Kurvenform oder einen Screenshot für spätere Dokumentationszwecke sofort nach der Triggerung automatisch abzuspeichern. Dazu dient die Funktion »Action on Trigger«. Zusätzlich kann der Anwender mit einem Signalton oder einer E-Mail über den Fehlerfall informiert werden. Bei zeitkritischen Störfällen dient der History-Speicher zur nachträglichen Analyse. Die Funktion des History-Speichers wird über die variable Speichersegmentierung des Gerätes definiert und erfordert keine separate Aktivierung.

Jobangebote+ passend zum Thema

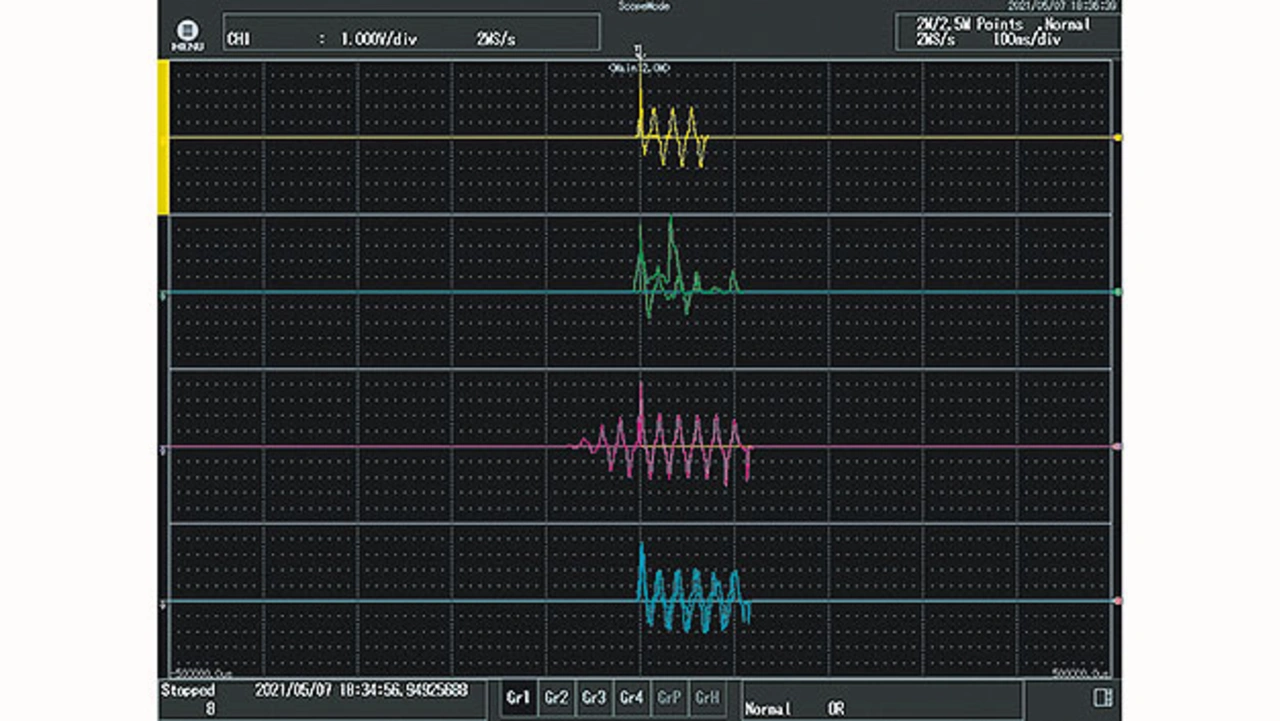

Es erfolgt eine automatische Zuteilung des Speicherplatzes. Sobald die gewünschte Messzeit und Abtastrate für das Messsignal eingestellt ist und damit der benötigte Speicherplatz feststeht, überträgt das Gerät den restlichen Speicher auf die History-Funktion. Dadurch ist der interne Speicher des Gerätes optimal ausgenutzt und kann mit den erfolgten Triggerungen aufgefüllt werden. Nach Abschluss der Messung lassen sich rückwirkend die zuvor erfassten Trigger-Ereignisse über eine Listendarstellung hinsichtlich des Zeitstempels durchsuchen. Weiterhin können alle Ereignisse übereinandergelegt (siehe Bild 2) oder als Mittelung dargestellt werden. So sind Signalabweichungen beziehungsweise Fehlerfälle sofort sichtbar und lassen sich anschließend analysieren. Je nach Bedarf kann die Analyse unterschiedlich erfolgen. Jedes einzelne Trigger-Ereignis kann anhand von Cursor-Messungen näher betrachtet werden. Noch effektiver ist die automatische Bestimmung von Messwertparametern und die anschließende Statistik der ausgewählten Parameter über alle Trigger-Ereignisse, die im History-Speicher vorliegen.

Prüfung nach LV 124 und LV 148

Um die Sicherheit und Qualität zu gewährleisten und weiter zu verbessern, unterliegen elektrische und elektronische Fahrzeugbaugruppen wie Steuergeräte, ganze Bordnetzanordnungen oder Hochvolt-Batteriesysteme seit einigen Jahren verschiedenen Herstellervorgaben, allgemeinen Standards und Prüfvorschriften. Zwei der wichtigsten Prüfvorschriften sind die LV 124 und LV 148. Ziel der darin beschriebenen Prüfungen ist es, die Zuverlässigkeit sicherzustellen und die damit verbundenen möglichen elektrischen Fehler und Fehlerquellen aufzufinden und zu beseitigen.

Im Groben beinhalten die Vorschriften eine Simulation des Bordnetzes und die Beaufschlagung von unterschiedlichen Prüfsignalen. Alle relevanten Ausgangssignale müssen während der verschiedenen Prüfungen in den dafür angegebenen Limits liegen. Dies ist über die gesamte Dauer der einzelnen Prüfungen kontinuierlich und zeitsynchron nachzuweisen. Für diese Messanwendung wurde der DL950 entwickelt und kann alle dafür relevanten Ausgangssignale messen.

Die meisten Messbedingungen dieser Prüfvorschrift lassen sich mit marktüblichen Messgeräten erfüllen. Zwei Beispiele dafür sind die Prüfvorschriften für »Langzeit- überspannungen« und »transiente Überspannung bzw. Unterspannung«. Der DL950 erfüllt die Forderung überdurchschnittlich und erfasst Messdaten je nach Abtastrate und Kanalanzahl z.B. bei einer maximalen Abtastrate von 200 kS/s mit bis zu 16 Kanälen über 20 Stunden im SSD-Streaming.

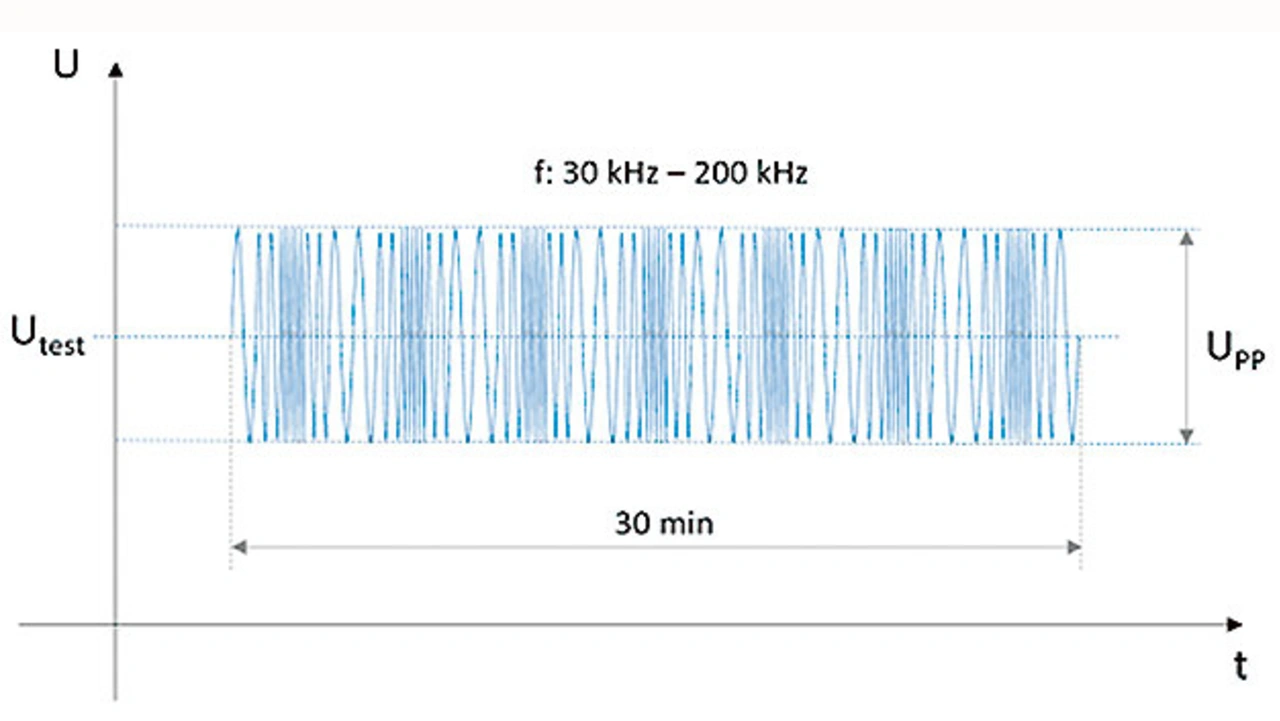

Die wirkliche Herausforderung liegt bei der Messung der Ausgangssignale für die Prüfung auf »überlagerte Wechsel- spannung« (superimposed AC voltage). Gerade die LV 148 enthält besonders anspruchsvolle Prüfvorschriften, die eventuell nicht mehr mit älteren Bestandsgeräten erfüllt werden können. Es müssen Wechselströme in einen Sweep von 30 kHz bis 200 kHz gemessen werden (vgl. Bild 3). Aus dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem folgt, dass dafür mit mindestens einer doppelt so hohen Abtastrate wie die Grundfrequenz gemessen werden muss. Die Praxiserfahrung legt nahe, besser eine bis zu 5-fach höhere Abtastrate zu wählen. Somit wird eine Abtastrate von 1 MS/s empfohlen.

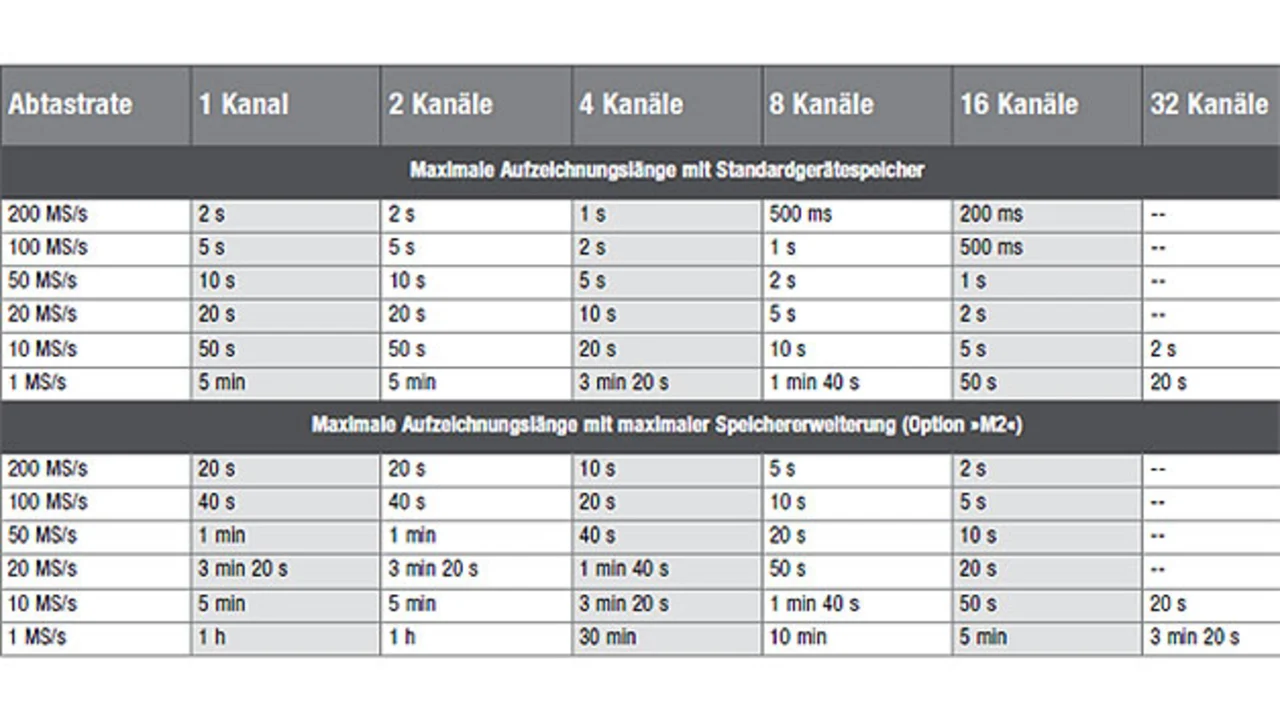

Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass die Prüfvorschrift außerdem eine Testdauer von 30 Minuten festlegt. Diese Kombination aus hoher Abtastrate und langer Messdauer lässt sich nicht mit jedem Messgerät umsetzen. Der DL950 meistert die Herausforderung und kann dafür entweder im SSD-Streaming betrieben werden oder er wird mit einem großen Speicher erweitert. Die möglichen Aufzeichnungslängen sind in Tabelle 2 zusammengestellt. Dass sich nicht immer ein streng lineares Verhalten zwischen Aufzeichnungslänge, Kanalzahl und Abtastrate ergibt, hängt damit zusammen, dass der ScopeCorder für eine schnelle Datenverarbeitung mit mehreren Speichergruppen und interner Speicherzuteilung arbeitet und es feste interne Einstellintervalle für die Abtastraten und Messzeiten gibt.

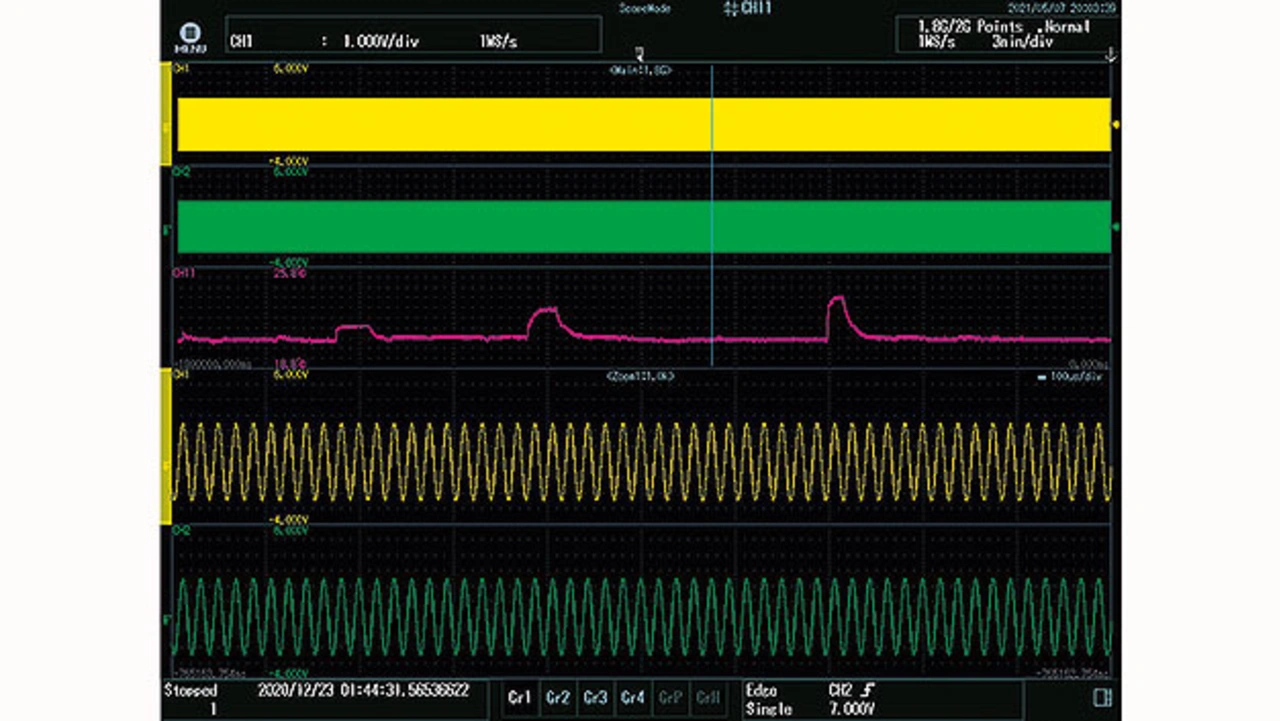

Mit dem DL950 lassen sich mehrere AC-Signale oder zusätzliche Temperaturwerte für eine Messung erfassen. Die Abtastrate kann für jeden Kanal individuell festgelegt werden, sodass die Temperatur mit geringerer Abtastung erfasst wird und die Datenmenge nicht unnötig groß wird (Bild 4). Auch ein Frequenzmodul ist einsetzbar, um zusätzlich Veränderungen der Frequenz sichtbar zu machen.

Anwendungsbasierter Einstellungsassistent

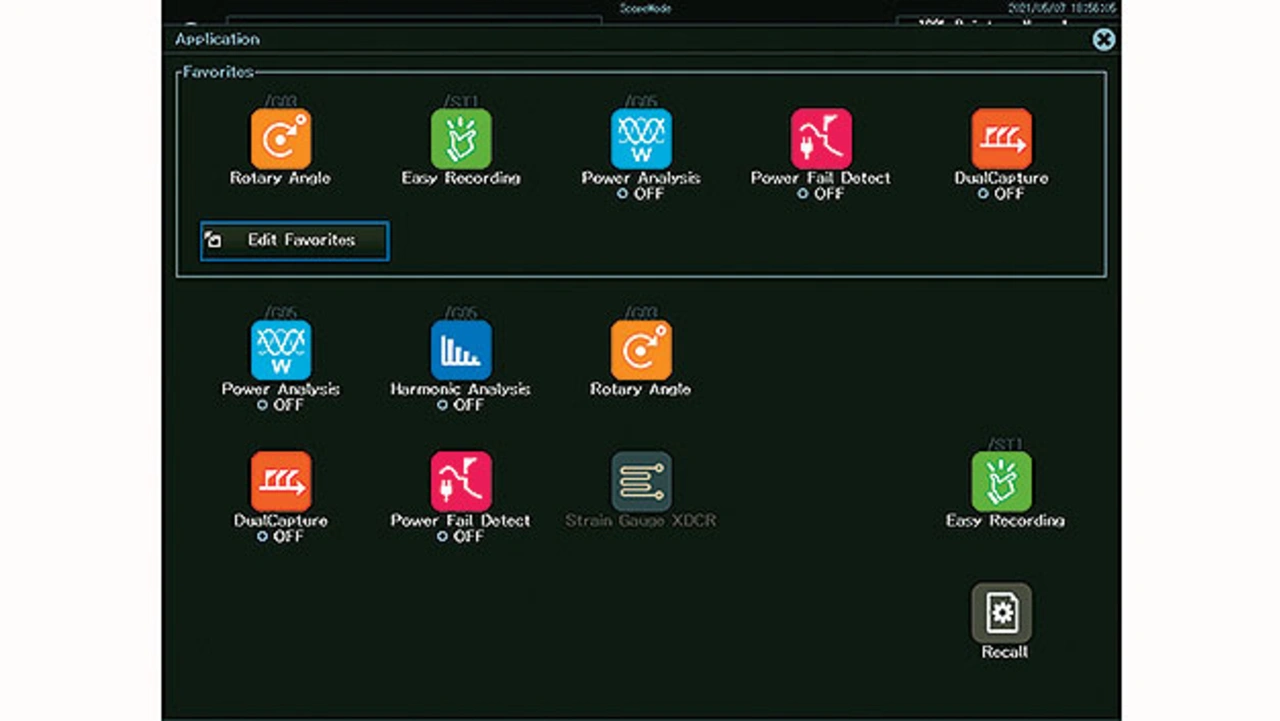

Um einen schnellen Einstieg in die Messeinstellungen zu finden, ist die neueste Generation ScopeCorder mit einem »Application«-Menü (Bild 5) ausgestattet. Mit einem anwendungsbasierten graphischen Einstellungsassistenten lassen sich umfangreiche Funktionen wie z.B. DualCapture, die Leistungsmathematik oder die Drehrichtungsanalyse eines Drehgebers Schritt für Schritt einstellen.

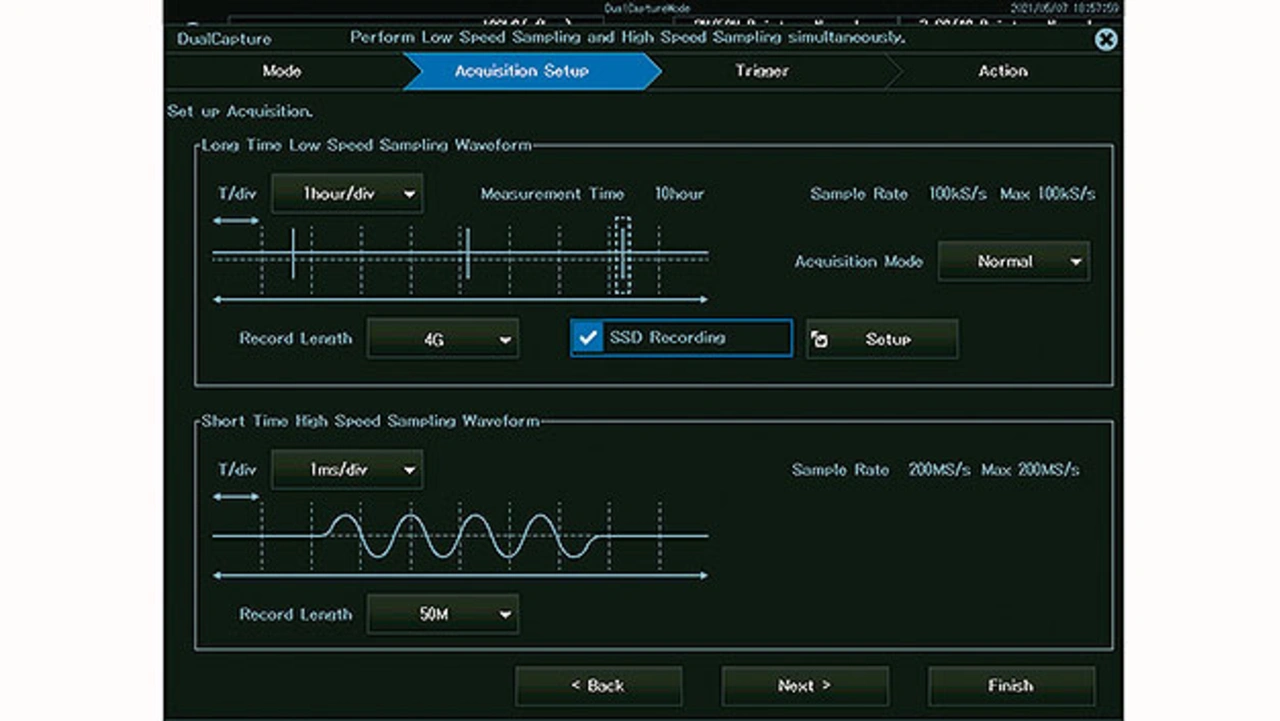

Mit der DualCapture-Funktion beispielsweise werden die Datenmengen in Hinblick auf Kurzzeitphänomene in Langzeitbetrachtungen über zwei Erfassungen und Abtastraten optimiert. Die Langzeitbetrachtung erfolgt hierbei mit geringer Abtastrate, um einen allgemeinen Überblick zu erhalten und die Datenmenge gering zu halten. Für das eintretende transiente Ereignis wird die schnelle Abtastrate (bis 200 MS/s) über eine vorab definierte Triggerbedingung aktiviert, um alle Signaldetails zu erhalten.

Der Einstellassistent führt hierbei durch alle relevanten Einstellungen: Nach einer kurzen Erklärung der DualCapture-Funktion erfolgt die Einstellung für die passenden Abtastraten und Messzeiten sowie die Definition des Triggers (Bild 6). Abschließend wird der Speicherort, die Speicherart und das Speicherformat festgelegt. Danach kann direkt mit der Messung begonnen werden.

Häufig verwendete »Apps«, aber auch individuelle Geräte-Set-ups, können in der Favoritenliste des Menüs abgelegt werden, um diese schnell zur Hand zu haben. Zusätzlich zum Touchscreen wird durch dieses Menü der Messeinstieg erleichtert.

Fünf Geräte synchronisieren

Werden mehr als 16 bzw. 32 analoge Kanäle benötigt, lassen sich über eine neue (optionale) Schnittstelle bis zu fünf DL950 miteinander synchronisieren. Benötigt wird dafür ein Glasfaserkabel und je ein SFP-Modul pro Gerät. Die Zeitbasis, der Trigger und auch das Starten und Stoppen der Messung werden synchronisiert. Somit sind bis zu 160 Kanäle mit 10 MS/s oder 640 Messkanäle für Temperaturmessungen realisierbar.

Zusätzlich zu den Eingangsmodulen stellt der DL950 eine optionale Echtzeitmathematik (/G03) mit 16 unabhängigen Echtzeitkanälen bereit und erlaubt eine individuelle Signalfilterung sowie eine Berechnung zwischen den Kanälen während der Signalerfassung in Echtzeit. Herausragend ist dabei die Möglichkeit, mit diesen Berechnungskurven einen Trigger auszulösen. Beispielsweise können für die Frequenzberechnung Fehler in der Pulsfolge von Drehgebern oder sogar auf den Drehwinkel mit Drehrichtungserkennung getriggert werden.

Datenverarbeitung und Fernzugriff

Ein integrierter Webserver und eine FTP-Server-Funktion im Gerät erleichtern es, Entwicklern und Messtechnikern ein mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Mit der Webserver-Funktion kann der DL950 bequem über das Firmennetzwerk ferngesteuert werden, die gewünschten Messdaten werden erfasst und anschließend auf den FTP-Server im Firmennetz abgelegt. Somit hat das globale Team Zugriff auf die Daten und kann diese individuell offline über die neue IS8000-Software analysieren sowie die großen Datenmengen über das MDF4-Format reduzieren. Weitere Möglichkeiten wie eine Teilautomatisierung sind über kostenfreie Treiber für z.B. LabView oder Kommunikationsbibliotheken zur eigenständigen Programmierung vorstellbar, um Messabläufe, die Datenabholung und die Auswertung automatisch vorzunehmen.

Die Autorin

Anna Krone

ist seit April 2010 bei Yokogawa in Herrsching im Produktmarketing und Business Development für ScopeCorder und Oszilloskope tätig. Sie arbeitet an kundenspezifischen Lösungen für Messaufgaben und berät in allen Anwendungsbereichen zum neuen ScopeCorder DL950.

- Messen, wenn es darauf ankommt

- Analysewerkzeug History-Speicher