Fehlersuche mit Oszilloskopen

Flexiblere FFT

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Aufzeichnungslänge limitiert FFT-Funktionen

Neben der Frage der Benutzerfreundlichkeit gehen mit FFT-Funktionen auch grundlegende Einschränkungen einher. Das zeigt das folgende Beispiel: Um das Phasenrauschen eines Frequenzsignals bei 900 MHz mit 50 kHz auf beiden Seiten des Signals und mit einer Auflösung von 100 Hz zu messen, hat die Spektraldarstellung im Idealfall folgende Einstellungen:

- Mittenfrequenz: 900 MHz

- Bandbreite: 100 kHz

- Auflösungsbandbreite: 100 Hz

Bei einem konventionellen Oszilloskop bestimmen die Einstellungen der horizontalen Auflösung, Abtastrate und Aufzeichnungslänge, wie die FFT arbeitet. Diese Parameter wechselwirken miteinander. Die horizontale Einstellung bestimmt die Dauer der Erfassungszeit. Im Frequenzbereich bestimmt dies die Auflösung. Je länger die Erfassung dauert, desto höher ist die Auflösung im Frequenzbereich.

Um eine Auflösung von 100 Hz zu erhalten, ist eine Erfassungszeit von mindestens (1/100 Hz) = 10 ms notwendig. In Wirklichkeit wird jedoch eine fast doppelt so lange Zeitdauer benötigt. In der Theorie wird eine FFT auf unendlich lange Signale angewandt. Da das nicht möglich ist, führen der Anfang und das Ende der Aufzeichnung zu Diskontinuitäten und somit zu Fehlern im resultierenden Spektrum.

Um diese Diskontinuitäten zu minimieren, muss die erfasste Aufzeichnung in ein gewisses FFT-Fenster passen. Die meisten FFT-Fenster haben die Form einer Glocken- oder Gaußfunktion, mit einem sehr niedrigen Ende und einer hohen Mitte. Dies bedeutet, dass das Spektrum in erster Linie durch den mittleren Teil der erfassten Daten beeinflusst wird. Jedem Fenstertyp lässt sich eine entsprechende Konstante zuordnen. Beispielsweise liegt mit einem Blackman-Harris-Fenstertyp der Faktor bei 1,90. Damit ergibt sich eine Erfassungszeit von 19 ms.

Die Abtastrate bestimmt die maximale Frequenz im Spektrum, wobei gilt: Fmax = SR/2. Für ein 900 MHz Signal ist somit eine Abtastrate (SR) von mindestens 1,8 GS/s notwendig. Mit der Analog-Erfassung bei der Serie 5 würde die Abtastrate zum Beispiel auf 3,125 GS/s gesetzt (erste verfügbare Abtastrate über 1,8 GS/s).

Die Aufzeichnungslänge ergibt sich dann zu 19 ms × 3,125 GS/s = 59,375 Millionen Messpunkten. Je nach Messgerät kann diese Aufzeichnungslänge nicht verfügbar sein. Selbst wenn das Oszilloskop eine ausreichende Aufzeichnungslänge hat, beschränken viele Oszilloskope die maximale Länge einer FFT-Berechnung, da sie sehr rechenintensiv ist. Zwei Millionen Messpunkte maximal für die FFT-Länge waren zum Beispiel bei vielen Oszilloskopen der Vorgängergeneration üblich. Würde mit ihnen das 900 MHz-Signal mit der gleichen Abtastrate untersucht, dann könnte ungefähr 1/30 der gewünschten Zeit erfasst werden. Die Auflösung im Frequenzbereich ist dann um den Faktor 30 geringer.

Die Beobachtung von Hochfrequenzsignalen mit einer guten Auflösung im Frequenzbereich setzt sehr lange Datensätze voraus, die häufig nicht verfügbar sind oder deren Verarbeitung teuer und rechenintensiv ist. Davon sind aktuell alle FFT-Funktionen von Oszilloskopen betroffen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Höhere Auflösung mit Spectrum View

Bei Digital-Oszilloskopen arbeiten die Analog-Digital-Umsetzer (ADU) im Normalfall immer mit maximaler Abtastrate. Das Signal wird dann an einen Baustein zur Abtastratenreduzierung (Dezimierung) geschickt, der jeden n-ten Wert beibehält. Bei der höchsten Abtastgeschwindigkeit werden alle Werte behalten. Bei niedrigeren Abtastgeschwindigkeiten wird angenommen, dass der Anwender langsamere Signale beobachtet und nur ein Bruchteil der ADU-Werte wird behalten. Das Ziel der Dezimierung ist, die Aufzeichnungslänge so klein wie möglich zu halten, aber immer eine ausreichende Abtastrate für die Analyse im Zeitbereich zur Verfügung zu stellen.

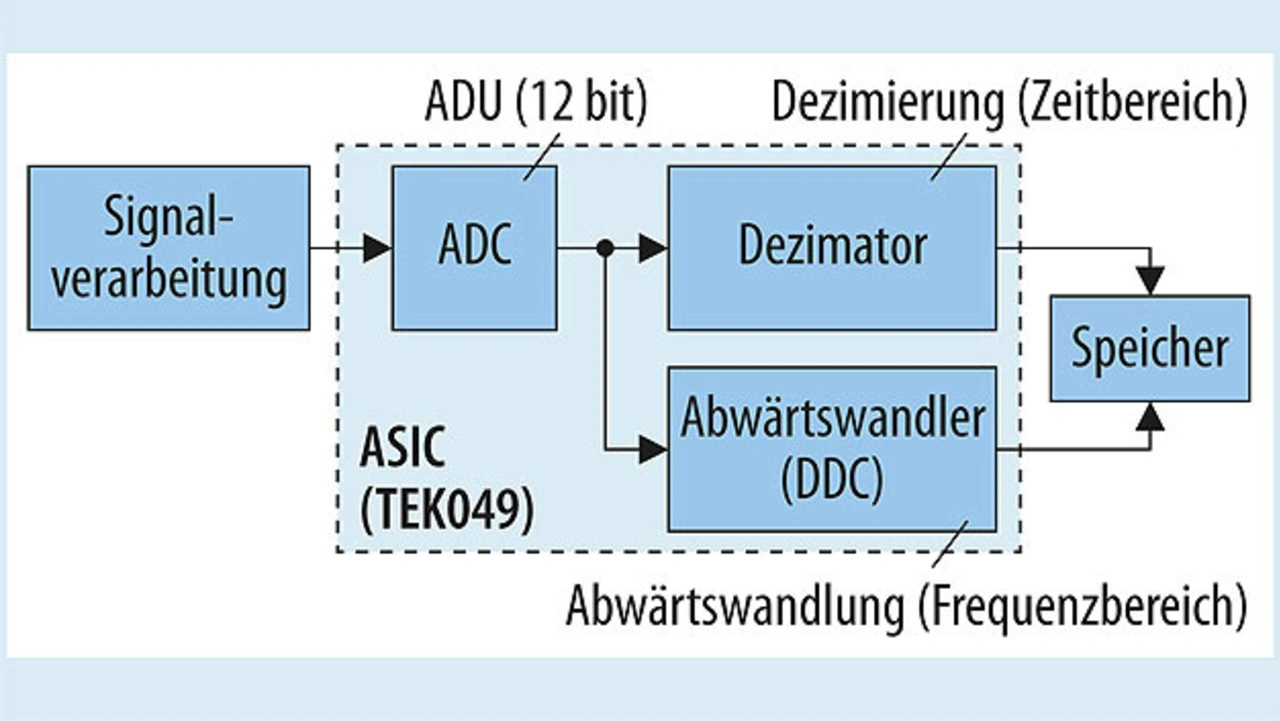

Bei den Oszilloskopen mit Spectrum View befindet sich hinter jedem Eingangskanal ein 12-Bit-ADU. Wie im Bild 5 zu sehen ist, sendet jeder ADU die digitalisierten Signale über zwei Pfade. Ein Pfad führt zum Dezimator, der die Geschwindigkeit bestimmt, mit der die Werte im Zeitbereich gespeichert werden. Der zweite Pfad führt zu einem DDC (Digital Down Converter). Dieser Ansatz ermöglicht eine unabhängige Steuerung der Aufzeichnungen im Zeit- und Frequenzbereich.

Die Parameter für die Signaldarstellung im Zeit- und im Frequenzbereich können so unabhängig voneinander festgelegt werden, um die Darstellung bestmöglich auf die jeweils betrachtete Domäne anzupassen. Durch den DDC-Ansatz werden die aufgezeichneten Messpunkte außerdem effizienter genutzt. Das veranschaulicht das vorherige Beispiel am 900-MHz-Signal.

Die Dauer der Erfassung bestimmt nach wie vor die Auflösung im Frequenzbereich. Das abgetastete Signal muss auch weiterhin mit einer Fensterfunktion multipliziert werden und die Datenerfassungszeit beträgt 19 ms. Im ASIC sendet der ADU die digitalisierten Werte für die Zeitbereichsdarstellung nicht mehr allein an den Dezimator, sondern auch an den DDC. Der DDC verschiebt die Mittenfrequenz von 900 MHz auf 0 Hz. Jetzt verläuft die Bandbreite von 100 kHz von –50 kHz bis 50 kHz. Um ein 50-kHz-Signal entsprechend zu erfassen, wird nur noch eine Abtastrate von 125 kS/s benötigt. Durch das Einfügen des DDC in den Aufzeichnungsprozess ist also die erforderliche Abtastrate nur noch eine Funktion der Bandbreite, nicht mehr der Mittenfrequenz.

Die Aufzeichnungslänge ist in diesem Fall 19 ms × 125 kS/s = 2.375 Punkte. Die Daten werden als I&Q-Werte gespeichert und es wird eine genaue Synchronisation zwischen den Zeitbereichs- und den I&Q-Daten gewährleistet. Jetzt wird eine FFT über die 2.375 Punkte der I&Q-Aufzeichnung durchgeführt, um das gewünschte Spektrum zu erhalten. Damit sind deutlich weniger Messpunkte nötig. Die Vorteile sind:

- Schnellere Aktualisierungsrate

- Längere Aufzeichnungsdauer führt zu höherer Frequenzauflösung

- Die gewünschte Frequenzbereichsdarstellung kann erfasst werden, ohne dass die Zeitbereichsdarstellung verändert werden muss.

Fehlersuche bei embedded Systemen

Für die Fehlersuche in embedded Systemen bietet der Ansatz einige Vorteile: Die aus der Spektrumanalyse vertrauten Parameter Mittenfrequenz, Bandbreite und Auflösungsbandbreite können auch im Oszilloskop genutzt werden und vereinfachen das Auffinden der relevanten Messbereiche. Die Zeit- und Frequenzdarstellung können unabhängig voneinander optimiert werden und es ist nicht notwendig, den Signalpfad zu trennen. Messungen im Frequenz- und Zeitbereich lassen sich gegenseitig zuordnen und die maximale Frequenzauflösung ist wesentlich höher.

Der Autor

Gary Waldo

ist Produktplaner für Oszilloskope bei Tektronix. In mehr als 23 Dienstjahren hat er die Produktentwicklung für mehrere Oszilloskop-Familien geleitet, unter anderem für die aktuelle MSO Serie 5. Davor war er vier Jahre als Account Manager im Vertrieb tätig. An der Washington State University studierte er Electrical Engineering.

- Flexiblere FFT

- Aufzeichnungslänge limitiert FFT-Funktionen