Queens Bässe schütten Insulin aus

Diabetes läßt sich mit Musik behandeln

Schweizer Forschende haben einen Gen-Schalter entwickelt. Dabei reagieren implantierte Zellen auf direkte Schallenwellen und geben Insulin ab. Besonders gut wirkt das Basswummern von Queens »We will rock you«. Ziel ist es, mit dem Mechanismus Diabetes-Implantate herzustellen.

Der Körper von Menschen, die an Diabetes leiden, produziert kein oder zu wenig Insulin - Diabetiker müssen sich den Botenstoff von aussen via Spritze oder Pumpe zuführen. Biosystem-Forschende der ETH Zürich suchen in Basel nach Lösungen, wie das Insulin direkt im Körper hergestellt und verabreicht werden kann.

Die Forschenden verfolgen einen Ansatz, bei dem insulinproduzierende synthetische Zellen in Kapseln eingeschlossen und im Körper eingepflanzt werden. Um extern kontrollieren zu können, wann und in welchem Ausmaß dieser Botenstoff von den Zellen ins Blut freigesetzt wird, wurden in den letzten Jahren verschiedene Auslösemechanismen untersucht und eingesetzt - darunter Licht, Temperatur und elektrische Felder.

Jetzt haben die Wissenschaftler eine neuartige Stimulationsmethode vorgestellt: Musik, kann in kurzer Zeit die Insulinfreisetzung in den Zellen initiieren. Erstaunlicherweise zeigt der Song »We will rock you« von der britischen Rockband Queen eine besonders hohe Wirksamkeit bei diesem Vorgang.

Zellen reagieren auf Schallwellen

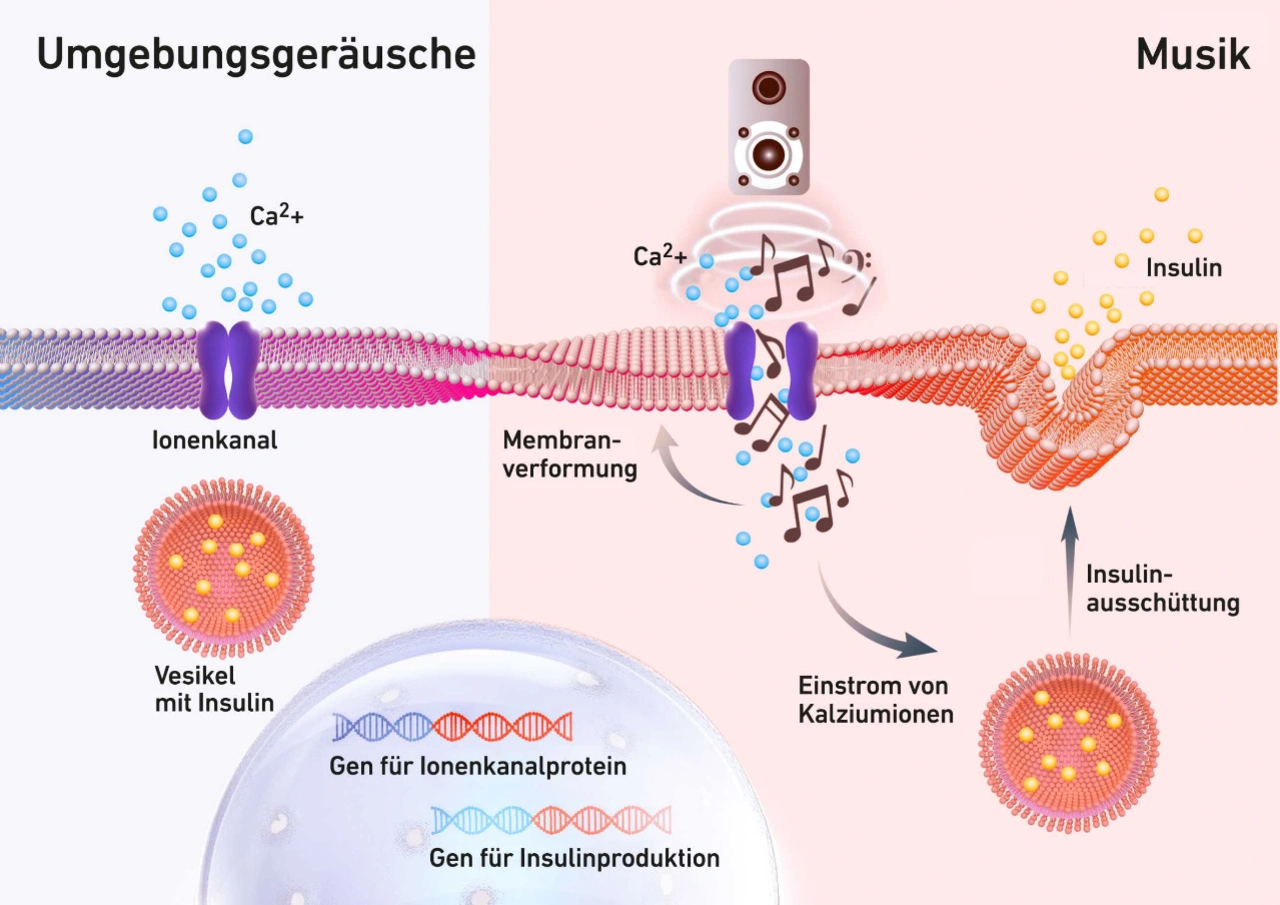

Damit die Zellen unter Schallwellen Insulin produzieren, nutzten die Wissenschaftler ein Protein aus dem Bakterium E. coli. Dieses Protein, das auf mechanische Stimuli reagiert, ist sowohl im Tierreich als auch bei Bakterien häufig anzutreffen. Natürlicherweise sitzt dieses Protein in der Membran des Bakteriums und steuert den Einfluss von Kalzium-Ionen in das Zellinnere. Das Konstrukt dieses bakteriellen Ionenkanals wurde von den Forschern in die insulinproduzierenden menschlichen Zellen integriert. Dies ermöglicht es den Zellen, den Ionenkanal selbst zu synthetisieren und in ihre Membran zu integrieren.

Wie die Forscher feststellten, reagiert der Kanal in diesen modifizierten Zellen auf Schallwellen, was dazu führt, dass positiv geladene Kalzium-Ionen in die Zelle eindringen. Dies resultiert in einer Umkehrung der Ladung an der Zellmembran. Infolgedessen verschmelzen im Inneren der Zelle kleine insulinhaltige Vesikel mit der Zellmembran und setzen das Insulin nach außen frei.

Bässe bringen Zellen zur Insulin-Abgabe

Die Wissenschaftler analysierten in Zellkulturen, welche Frequenzen und Lautstärken die Ionenkanäle am meisten beeinflussen. Sie fanden heraus, dass Lautstärken rund um 60 Dezibel (dB) und Bassfrequenzen bei 50 Hertz die effektivsten Reaktionen in den Ionenkanälen hervorriefen. Um eine optimale Insulinfreisetzung zu erreichen, sollte die Klang- oder Musikexposition mindestens drei Sekunden andauern und die Pausen sollten nicht länger als fünf Sekunden betragen. Längere Unterbrechungen in der Schallbelastung reduzierten die Insulinfreisetzung signifikant.

Im weiteren Verlauf der Studie prüften die Forscher, welche Musikgenres bei einer Lautstärke von 85 dB die intensivste Insulinreaktion erzeugten. Rockmusik mit tiefen Bassfrequenzen, der Queen-Song »We will rock you« erzielte die besten Ergebnisse, dicht gefolgt von der Filmmusik aus dem Actionfilm »Avengers«. Die Reaktion auf klassische Musik oder Gitarrenklänge war hingegen vergleichsweise gering.

Insulin-Bedarf eines Erwachsenen wird gedeckt

Der Queen-Song verursachte innerhalb von fünf Minuten eine Freisetzung von etwa 70 Prozent des Insulins und innerhalb von 15 Minuten die komplette Freisetzung. Laut der ETH-Forschenden entspricht dies der durch Glukose induzierten natürlichen Insulinantwort gesunder Erwachsener.

Zellen müssen Schall direkt ausgesetzt sein

Das Ergebnis konnte allerdings nur erzielt werden, wenn die Mäuse direkt auf einem Lautsprecher saßen. Wurden die Mäuse auf einer Art Tanzfläche gelassen, setzte die Musik kein Insulin frei. Die modifizierten Zellen reagieren nur, wenn die richtige Musik direkt auf der Haut über dem Implantat gespielt wird. Alltagsgeräusche wie Flugzeuglärm, Rasenmähergeräusche, Feuerwehrsirenen oder Gespräche lösten keine Insulinreaktion aus.

Implantat könnte Alltag von Diabetikern erleichtern

Basierend auf den durchgeführten Tests an Zellkulturen und Mäusen sieht die Forschungsgruppe ein geringes Risiko, dass implantierte Zellen durch Hintergrundgeräusche ständig Insulin produzieren würden. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal sei, dass die Insulinvorräte nach einer Entleerung erst nach vier Stunden wieder vollständig nachgefüllt würden. Das verhindert, dass eine übermäßige Insulinfreisetzung zu einem gefährlichen Abfall des Blutzuckerspiegels führt. Das System könnte damit den durchschnittlichen Bedarf eines Diabetikers abdecken, der täglich drei Mahlzeiten zu sich nimmt. Das Insulin in den Vesikeln bleibt über einen längeren Zeitraum stabil, auch wenn die Betroffenen mehr als vier Stunden lang keine Nahrung zu sich nehmen.

| «Es findet weder ein Abbau noch eine unabsichtliche Abgabe statt.» |

|---|

| Martin Fussegger, Professor der ETH Zürich in Basel. |

Ein auf der Methode basierendes Medizinprodukt, welches den Alltag von Diabtikern deutlich vereinfachen könnte, ist jedoch noch nicht in greifbarer Nähe. Die Wissenschaftler haben aber gezeigt, dass genetische Netzwerke durch mechanische Stimuli wie Schallwellen gesteuert werden können. Ob diese Methode jemals kommerzialisiert wird, hängt von dem Interesse eines Pharmaunternehmens ab. Das System ist vielseitig und könnte nicht nur mit Insulin, sondern auch mit anderen therapeutisch relevanten Proteinen funktionieren. (uh)