Arbeitsmarkt-Prognosen

Wird diesmal alles anders?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wie wird der Arbeitsmarkt in Zukunft aussehen?

Was ist dran an Prognosen wie der der Uni Oxford von 2013, in Ländern wie den USA könnte durch fortschreitende Automatisierung fast jeder zweite Arbeitsplatz zur Disposition stehen? McKinsey kommt für Deutschland auf ähnliche Zahlen und präzisiert den Zeitpunkt auf das Jahr 2055. Am wenigsten bedroht: Bildung und Dienstleistung.

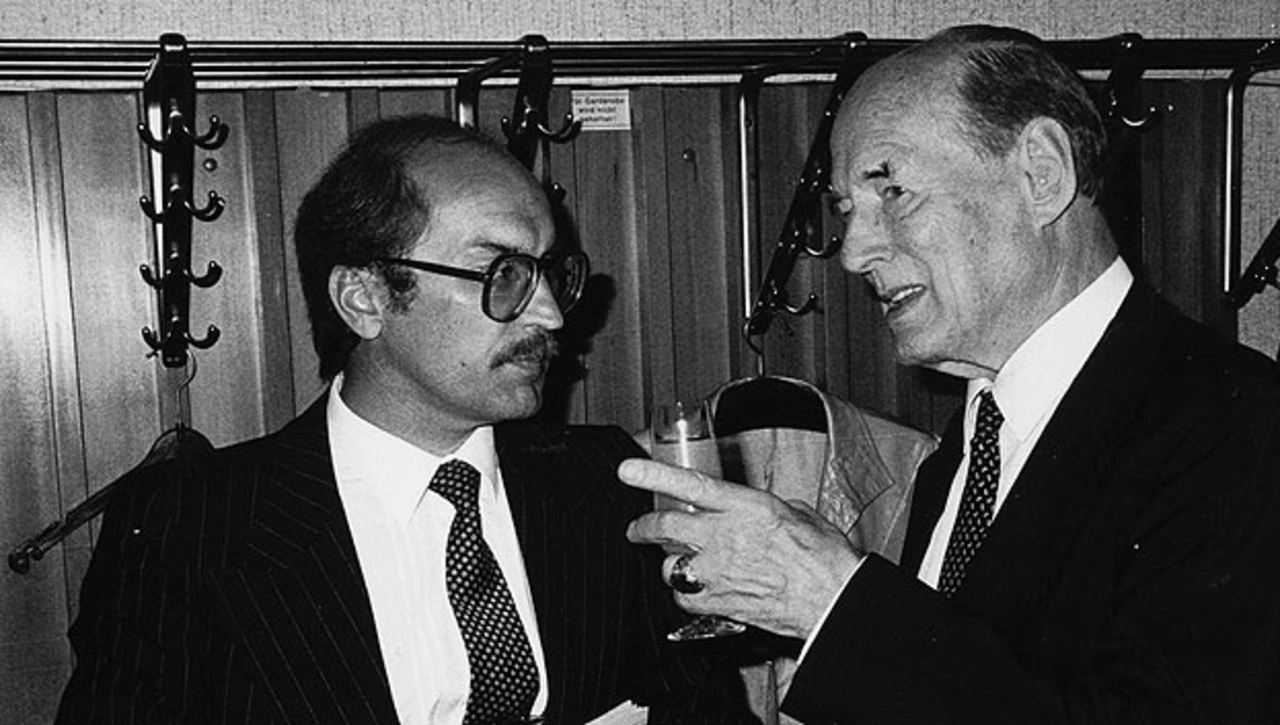

Doch wie sinnvoll sind solche Prognosen? Günther Klasche, ehemaliger Chefredakteur der Elektronik: »Was mich in letzter Zeit stört, sind die negativen Berichte über Industrie 4.0, in denen Horror-Szenarien über menschenleere Fabriken diskutiert werden. Das erinnert mich ganz an die Zeit mit dem Mikroprozessor als Jobkiller – das Gegenteil war der Fall! An der Vernetzung führt kein Weg vorbei – oder wir haben bald gar keine Arbeit mehr.«

In der Neuen Züricher Zeitung bezeichnete der Historiker Caspar Hirschi, Professor an der Uni St. Gallen, kürzlich die Diskussion um massenhafte Jobverluste durch Automatisierung als »Angstmacherei«. Er sieht nicht massenhaften Stellenabbau, sondern ein beispielloses Jobwachstum voraus. Sein Argument: Die Automatisierung habe es ja schließlich immer schon gegeben, und sie habe stets in nie da gewesenem Ausmaß Stellen geschaffen.

Die Deutschen sind einer Studie von Ernst&Young zufolge auch ziemlich gelassen: Fast 90 Prozent glauben nicht, dass ihr Arbeitsplatz wegautomatisiert werden könnte. Die Unternehmensberatung sieht den Arbeitsmarkt gleichwohl vor großen Veränderungen: Maschinen erledigen das Automatisierbare, den Rest der Mensch. Wie schnell Maschinen auch so etwas wie (emotionale) Intelligenz mitbringen werden, darüber streiten sich die Experten. In 15 bis 20 Jahren könnte es vielleicht so weit sein.

Pionier Elon Musk sieht deshalb dringenden Handlungsbedarf: KI hat für ihn das Zeug dazu, die menschliche Zivilisation zu bedrohen. Und fordert, dass der Gesetzgeber in die Arbeit der Forscher von Anfang an eingreifen und sie regulieren müsse. Die Wirtschaft selbst sei dazu nicht in der Lage.

Heinz Arnold, Chefredakteur der Markt&Technik, bemüht nochmal die Geschichte: »Bisher haben Maschinen zwar bestimmte Jobs wegrationalisiert, dafür sind aber viel mehr neue Berufe auf Gebieten entstanden, von denen bis dahin niemand zu träumen gewagt hätte. Hätte jemand gedacht, dass die vielen Menschen, die vor 150 Jahren noch in der Landwirtschaft gearbeitet hatten, heute in ganz anderen Berufen ihr Geld verdienen und dass es davon heute mehr als jemals zuvor gibt? Auch die Automatisierungsrevolution in den 60er und 70er Jahren hat nicht zur befürchteten Massenarbeitslosigkeit sondern zu mehr Beschäftigung geführt.«

Der Ingolstädter Zukunftsforscher Erik Händeler sieht das genauso. Durch Produktivität eingesparte Ressourcen ließen sich für Neues verwenden – und sicherten somit auch neue, wissensbasierte Arbeitsplätze und Wachstum.

Aber kann man im Zeitalter von künstlicher Intelligenz die Sorgen vor Massenarbeitslosigkeit wirklich seriös besänftigen?

Jobangebote+ passend zum Thema

- Wird diesmal alles anders?

- Wie wird der Arbeitsmarkt in Zukunft aussehen?

- Die Bedürfnisse des emotionalen Wesens Mensch sind fast unstillbar