Qubits bei Raumtemperatur

SaxonQ: »Mit Diamanten ist zu rechnen!«

Keine aufwändige Kühlung, kaum sonstige platzfressende Peripherie, unschlagbar kleine Bauform, lange Kohärenzzeiten – das sind die Vorteile der Diamant-Quantencomputer von SaxonQ. Im Gespräch mit Markt&Technik erklärt CEO Prof. Marius Grundmann, warum sie schon bald in Rechenzentren arbeiten werden.

Wir haben tolle Qubits in einem hochstabilen Material, Diamant«, sagt Prof. Marius Grundmann, der zusammen mit seinem Kollegen und CTO Prof. Jan Meijer die SaxonQ gegründet hat. Das Unternehmen, das derzeit 15 Mitarbeiter beschäftigt, hat sich auf die Entwicklung von Quantenprozessoren in einer besonderen Technik spezialisiert: Stickstofffehlstellen in Diamantgittern. Diamant eignet sich wegen seiner Stabilität sehr gut, um Qubits herzustellen – allerdings ist es nicht gerade einfach, das theoretisch vorhandene Potenzial auch in die Realität umzusetzen. Denn die Stickstofffehlstellen müssen mit höchster Präzision – es kommt auf Nanometer an – in das Diamantgitter eingebracht werden.

So funktionieren Diamanten-Quantencomputer

Dazu ein kurzer Blick, wie die Fehlstellen im Diamant funktionieren: Wird ein Kohlenstoffatom durch ein Stickstoffatom ersetzt und bildet sich direkt daneben eine Fehlstelle (Vakanz), verhält sich dieses System wie ein künstliches Atom und formt ein Qubit. Weitere Qubits kommen von naheliegenden Kohlenstoffatomen, aber nicht von irgendwelchen, sondern es muss schon ein C13-Isotop sein. Diese Isotope tauchen im Atomgitter allerdings relativ selten auf, denn rund 99 Prozent des natürlichen Diamantgitters besteht aus C12-Atomen.

Jobangebote+ passend zum Thema

|

Raus aus dem Lab – rein in den Alltag! |

|---|

|

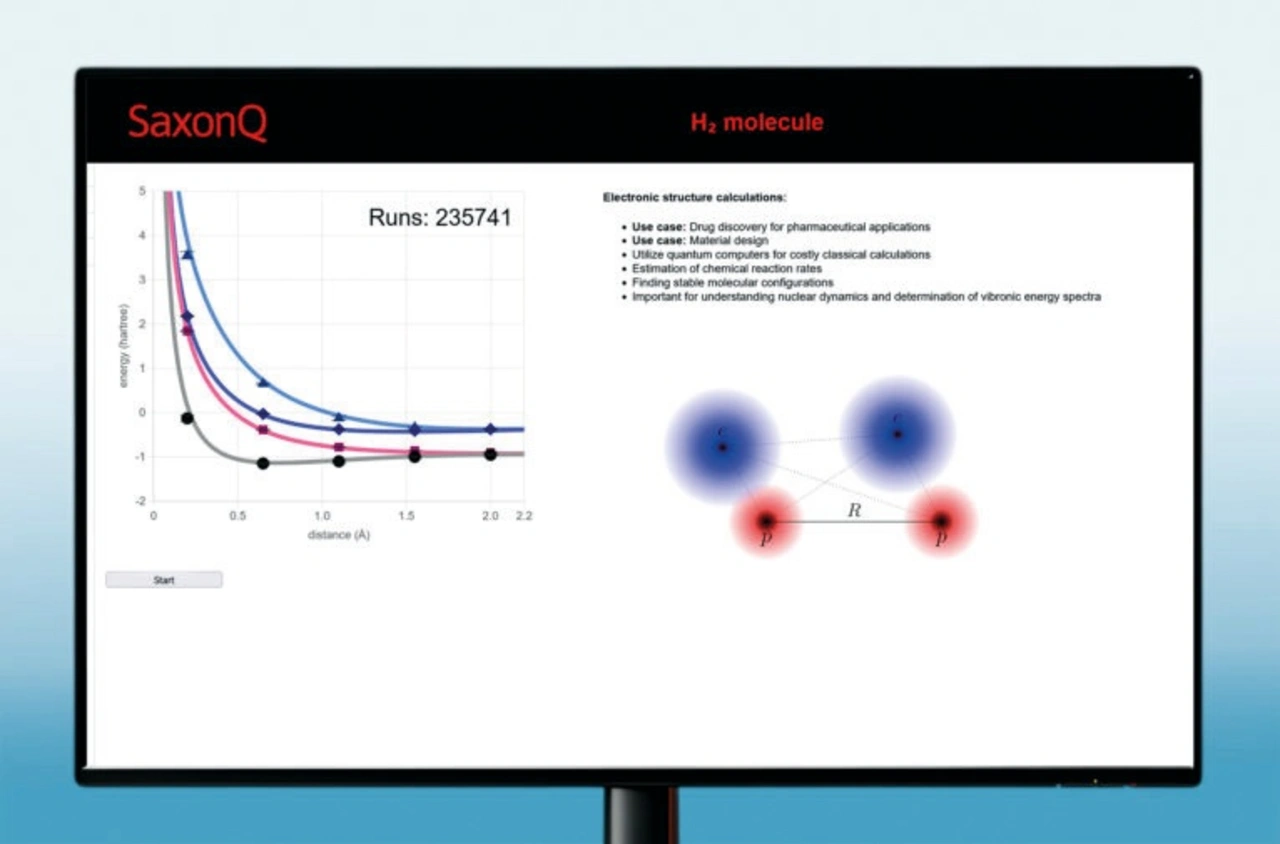

Die erste Live-Demonstration auf einem mobilen Quantencomputer hat SaxonQ kürzlich auf der Hannover Messe demonstriert. Dabei kam die Technologie von Quantum Machines zum Einsatz. Auf dem Stand in Hannover führte das Start-up aus Leipzig eine quantenchemische Berechnung von H₂-Energieniveaus und eine einfache Bilderkennung in Echtzeit durch – und zwar außerhalb komfortabler Laborbedingungen in einer Alltagsumgebung und bei Raumtemperatur: ein Novum weltweit und ein eindrückliches Beispiel für das Potenzial des mobilen Quantencomputers von SaxonQ. »Diese erfolgreiche Demonstration beweist, dass wir zuverlässige Quantenoperationen vor Ort durchführen können – ein spannender Schritt auf dem Weg, Quantencomputing in die industrielle Anwendung zu bringen«, sagte Dr. Frank Schlichting, CEO von SaxonQ, auf der Hannover Messe. Quantum Machines‘ »OPX+«, ein hochpräzises Mikrowellenelektroniksystem, war maßgeblich an dieser Demonstration beteiligt und ermöglicht eine präzise und dynamische Qubit-Steuerung in komplexen, realen Umgebungen. Das System reduziert den Overhead drastisch und sorgt gleichzeitig für Stabilität. »Eine präzise und zuverlässige Quantensteuerung ist der Schlüssel zur Erschließung realer Quantencomputing-Anwendungen«, erklärte dazu Itamar Sivan, CEO und Mitgründer von Quantum Machines. |

Mit Diamanten hatte sich seit vielen Jahren die Arbeitsgruppe Angewandte Quantenphysik von Prof. Meijer an der Universität Leipzig beschäftigt. Ab den 2000er-Jahren rückten die NV-Zentren für Quantencomputer in den Vordergrund, jedenfalls theoretisch. Denn sie im Labor herzustellen, war schwierig genug; an Industrialisierung war gar nicht zu denken, was viele abschreckte. Weil aber die Vorteile für die Anwendung in Quantencomputern sehr verlockend erschienen, trieben Halbleiterphysiker Marius Grundmann und Jan Meijer die Forschung in diese Richtung als eine der wenigen weltweit voran.

Schwefel macht den Unterschied

So entwickelten sie einen patentierten Prozess, in dem neben den Stickstoffatomen auch Schwefelatome über Ionenimplantation in den Diamanten eingeschossen werden, einer der wesentlichen Schritte für den späteren Durchbruch. Einfach formuliert: Das Stickstoffatom gemeinsam mit einem Schwefelatom zu implantieren macht die Sache nicht komplizierter, sondern führt im Gegenteil dazu, die NV-Zentren viel zuverlässiger und reproduzierbar realisieren zu können.

Sind beide an der richtigen Stelle gelandet, so springt ein Elektron von einem Schwefelatom über, und es bildet sich ein negativ geladenes Stickstofffehlstellen-Zentrum, kurz NV-minus-Zentrum (für englisch N: nitrogen, V: vacancy).

2019 – der Durchbruch gelingt

2019 gelang an der Universität Leipzig der große Durchbruch: »Wir erreichten eine hohe Ausbeute an stabilen NV-Zentren – zum ersten Mal weltweit«, berichtet Marius Grundmann. Jetzt kam es darauf an, den Prozess zu skalieren und zu industrialisieren und einen Quantenprozessor (QPU) zu bauen. Dazu gründeten Grundmann und Meijer im Jahr 2021 aus der Universität heraus die Firma SaxonQ, die alle damit zusammenhängenden Patente von der Uni Leipzig übernommen hat: »Inzwischen können wir NV-Farbzentren reproduzierbar im industriellen Umfeld herstellen – mit einer hohen Ausbeute im Bereich von über 90 Prozent.«

|

Der Weg in die Industrialisierung |

|---|

|

SaxonQ hat bisher ein Seed-Investment in Höhe von 1 Mio. Euro erhalten. Das ist im Verhältnis zu anderen Start-ups im Sektor des Quantencomputing sehr wenig, auch im Vergleich zu Unternehmen, die auf NV-Fehlstellen in Diamanten setzen. »Was wir mit dem begrenzten Geld und mit den vergleichsweise sehr wenigen Mitarbeitern erreicht haben, kann sich meiner Meinung nach im internationalen Umfeld mehr als sehen lassen«, sagt Prof. Marius Grundmann. »Wir führen keine Simulationen durch, wir zeigen echte funktionierende Systeme, wir verfügen über eine Technik, die durch Patente geschützt ist, und wir können einen klaren Weg in die Zukunft aufzeigen, weil unser System im Vergleich zu anderen Quantencomputer-Technologien sehr gut skalierbar und industrialisierbar ist.« Das sieht auch Daniel Kroll so, Partner bei Pava Partners, die SaxonQ als M&A-Berater durch die aktuelle Finanzierungsrunde begleiten: »SaxonQ verfolgt einen konkreten und technologisch fundierten Plan. Die Roadmap steht, die Vorteile der Technologie sind klar: deutlich geringerer Energiebedarf bei gleichzeitig erheblich höherer Performance, Skalierbarkeit und industrielle Umsetzbarkeit, und das zu marktfähigen Kosten. Darüber hinaus adressiert SaxonQ ein reales und wachsendes Problem: den massiv steigenden Energieverbrauch beim Training großer KI-Modelle. Dieses Potenzial zur Lösung eines drängenden Zukunftsthemas, gepaart mit einer validierten Technologie, einem erfahrenen Team und einem funktionierenden Geschäftsmodell, überzeugt auch Investoren. Denn für VC-Fonds, die typischerweise nach fünf bis acht Jahren einen erfolgreichen Exit anstreben, bietet SaxonQ eine überzeugende Perspektive: Ein klarer Skalierungsplan, ein realistischer Pfad zur Industrialisierung und eine Technologie, die sowohl wissenschaftlich validiert als auch praktisch erprobt ist. Die Gespräche mit potenziellen Investoren laufen derzeit Prof. Marius Grundmann blickt der ersten Investitionsrunde ebenfalls mit Optimismus entgegen, eben weil SaxonQ mit begrenzten Ressourcen schon mehr erreicht habe, als manch andere, die mit einem Vielfachen davon gestartet sind. Das neue Kapital wäre nun aber auch dringend nötig, denn die Prozesse müssen fortentwickelt, die Maschinen dafür perfektioniert und aus dem Labor in existierende Fabs gebracht werden – dazu sind deutlich mehr Mitarbeiter und eben auch Geld erforderlich. Dafür sei dann aber auch – wie bisher bereits gezeigt – eine deutliche Wertsteigerung des Unternehmens zu erwarten. |

Einzigartige Position im globalen Wettbewerb

Weil die junge SaxonQ auf diesem Gebiet auf eine sehr lange Erfahrung zurückblicken kann und sich die Patente der Universität Leipzig gesichert hat, ist Grundmann überzeugt davon, im globalen Wettbewerb in einer sehr komfortablen Position zu sein: »Soviel ich weiß, gibt es kein anderes Unternehmen, das über einen Prozess verfügt, der wirklich funktioniert.« Und wer auch immer einen solchen Prozess entwickeln möchte, jedenfalls im industriellen Maßstab, der käme um die Patente von SaxonQ nicht herum. Funktionierende Alternativen hätte er bisher jedenfalls nicht gesehen.

Doch zurück zu den NV-Zentren von SaxonQ. Das Schöne daran: Es lassen sich pro NV-Zentrum mindestens zwei Qubits realisieren. Eines entsteht am NV-minus-Zentrum über den Spin des Elektrons, ein weiteres über den Kernspin des Stickstoffs. Weitere Qubits bestehen auf der Basis des Kernspins im C13-Atom (das C12-Atom weist keinen Kernspin auf). Über verschiedene Mikrowellen im GHz- bzw. MHz-Bereich lassen sie sich getrennt ansteuern und kontrollieren.

Es können mindestens vier Qubits pro NV-Zentrum (auf Basis des NV-minus-Zentrums, des Stickstoffatoms und von zwei C13-Atomen) und mit weiteren C13-Atomen sogar acht oder mehr Qubits dort untergebracht werden. Entscheidend für die weitere Skalierung ist nun, dass sich auch die NV-Zentren koppeln lassen, und zwar in verschiedenen Topologien. »Wir können die Topologien also auf die jeweiligen Anwendungen hin zuschneiden, was für die realen Einsatzfälle zusätzlich Flexibilität schafft – und wie gesagt, das alles mit hoher Ausbeute, also im industriellen Maßstab und kostengünstig«, sagt Grundmann. Ein skalierter Quantencomputer mit zwei gekoppelten NV-Zentren ist aktuell in der Entwicklung.

Doch wie sieht es mit der Qualität des Ausgangsmaterials, der Diamanten selbst aus? »Es gibt Hersteller, die Standardmaterial liefern, beispielsweise die De-Beers-Tochter Element Six«, antwortet Grundmann. Zudem gebe es einige Start-ups, die sich damit beschäftigen, auf QPUs optimierte Diamantgitter herzustellen. So entwickelt Diatope mit den DLR-QCI-Industriepartnern am DLR-Innovationszentrum Ulm neuartige Ätz-, Terminierungs- und Beschichtungsprozesse für Diamantoberflächen, die unerwünschte Defekte verhindern und den störenden Einfluss der Diamantoberfläche auf die Qubits minimieren. Hier werde also in nächster Zeit einiges geschehen, um die Qualität des Materials zu verbessern und auf die Ionenimplantation zu optimieren.

Zunächst geht es um physikalische Qubits

Was Grundmann dabei besonders wichtig ist: Es geht hier um physikalische Qubits. »Wir befinden uns immer noch in der NISQ-Ära; logische Qubits in genügender Zahl für relevante Berechnungen realisieren zu können, ist immer noch sehr schwierig und teuer.«

Dazu kurz zur Abkürzung »NISQ«. Sie steht für »Noisy Intermediate-Scale Quantum« und bezeichnet Quantencomputer, die nur sehr eingeschränkt Fehlerkorrekturen durchführen können. Quantencomputer, die fehlertolerant mit Tausenden Qubits und mit vielen logischen Qubits arbeiten werden, zeichnen sich zwar am Horizont ab, aber es wird noch eine Weile dauern, bis die NISQ-Ära durchschritten sein wird. Also sei es laut Grundmann sehr wichtig, dass schon die NISQ-Computer zu sinnvollen Aufgaben herangezogen werden können: »Genau daran arbeiten wir.«

Da trifft es sich sehr gut, dass diese QPUs schon mit wenigen NV-Zentren sinnvolle Aufgaben ausführen können: SaxonQ hat bereits auf der Basis von NV-QPUs funktionierende Quantencomputer gebaut, mit deren Hilfe die Anwender die ersten Schritte in das neue Zeitalter der Quantencomputer gehen können. Ein solches Modell hat SaxonQ schon im September 2023 an das DLR ausgeliefert, das die Forscher dort in ein Netzwerk eingebunden haben und in Hamburg betreiben. Wer ihn sehen möchte, kann ihn auf der World of Quantum auf dem Stand des DLR genauer in Augenschein nehmen. Ein weiterer SaxonQ-Quantencomputer wird an das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) in Dresden geliefert.

Einfach skalierbar

Der nächste Schritt besteht darin, QPUs mit vier NV-Zentren (32 Qubits) auszustatten, dann acht und in weiteren Schritten jeweils zu verdoppeln. »Dass wir jetzt zwei NV-Zentren stabil, reproduzierbar und zu niedrigen Kosten in den Diamanten einbringen und damit rechnen können, ist der eigentliche Durchbruch. Die Anzahl auf vier, acht und so weiter zu verdoppeln, ist jeweils nur ein vergleichsweise kleiner Schritt, die entscheidenden Grundbausteine sind jetzt da, wir müssen sie nur wie in einem Legospiel zusammensetzen«, freut sich Marius Grundmann.

Was den Fertigungsprozess nicht gerade einfach macht – das winzige NV-Zentrum – wandelt sich nun in einen Vorteil: »1000 Qubits lassen sich auf einer Fläche von weniger als 1 µm² integrieren. Das ist ein Traum!«, so Grundmann. Auf einem nur 2 mm x 2 mm großen Chip von SaxonQ ließen sich also gleich mehrere QPUs unterbringen.

Mit der jetzt zur Verfügung stehenden relativ geringen Anzahl an Low-Cost-Qubits können allerdings schon interessante Anwendungsfälle in Angriff genommen werden: Dazu gehören Machine Learning und KI, etwa für die Bilderkennung, sowie Large-Language-Modelle. Der große Vorteil des Quantencomputing im Allgemeinen: Auf Basis von Qubits können bestimmte Aufgaben um Größenordnungen schneller durchgeführt werden, als selbst mit den schnellsten herkömmlichen digitalen Computern auf Basis von Transistoren, die es heute gibt und in Zukunft geben wird.

Sowohl digital als auch analog – ein großer Vorteil

Dazu ist eine weitere Eigenschaft der Quantencomputer von SaxonQ sehr interessant: Sie können nicht nur digital, sondern auch analog arbeiten. Das liegt daran, dass sich mit den Qubits bestimmte Manipulationen ausführen lassen, die die Rechnungen sehr stark vereinfachen. So genügt beispielsweise ein einziges Qubit, um die Helligkeit und den Farbwert von einem Pixel kodieren zu können. »Das ist sehr effizient und ein Grund dafür, warum wir wenig Energie benötigen.« Das wiederum kommt Aufgaben wie ML und KI entgegen, denn hier kommen fehlertolerante Algorithmen zum Einsatz. »Bei solchen Optimierungsaufgaben ist es ohnehin hilfreich, wenn Variationen auftauchen«, erklärt Grundmann. »Eine Fidelity von 99 Prozent ist dafür oft vollkommen ausreichend, und die erreichen wir ohne besonderen Aufwand.«

Grundsätzlich eröffnen sich viele verschiedene Möglichkeiten, die Hardware zu realisieren, auf der Qubits und QPUs verwirklicht werden können. Am frühsten gelang dies mit supraleitenden Josephson-Junctions. Ein Nachteil dieser Technik besteht darin, dass die Qubits und die QPUs auf ein paar Tausendstel Grad Kelvin über dem absoluten Nullpunkt herabgekühlt werden müssen. Das erfordert viel Kryotechnik, was an sich schon sehr aufwändig ist. Außerdem müssen die Steuerleitungen an die tiefgekühlten QPUs geführt werden, wozu zusätzlich teure und große Peripheriegeräte benötigt werden.

Auch andere mittlerweile bekannte Methoden wie Ionenfallen und neutrale Atome erfordern eine Laser-Kühlung der Qubits auf wenige K, was zwar eine etwas weniger hohe Hürde darstellt, aber immer noch viel Geld und Platz kostet.

Es funktioniert bei Raumtemperatur

Diese Schwierigkeiten tauchen bei Diamant-QPUs von vorneherein nicht auf. Zwar müssen die Atomkerne, die die NV-Zentren im Gitter bilden, ebenfalls gekühlt werden: auf immerhin 15 mK. »Doch das betrifft lediglich die Atomkerne selbst, und sie zu kühlen, ist kein Problem. Dazu genügen relativ einfache Standard-Laser, die Laser-Pulse zu den Atomen schicken (Hyperpolarisation). Umständliche Kryotechnik ist überflüssig, die QPUs und die gesamte Peripherie kann bei Raumtemperatur arbeiten«, erklärt Marius Grundmann.

Die Leitungen auf den QPUs selber können über die bekannten Lithografieverfahren auf Standardgeräten strukturiert werden. Auch hier ist noch viel Raum für die Skalierung vorhanden, denn die Leitungen selbst können weiter miniaturisiert und über mehrere Ebenen gestapelt werden, wie es aus der IC-Produktion bekannt ist.

Dass viele Prozesse und Maschinen, die in der Halbleiterfertigung schon lange zum Einsatz kommen, prinzipiell auch für die Produktion der Diamant-QPUs verwendet werden können, trägt dazu bei, dass die QPUs kostengünstig hergestellt werden können. Doch es gibt Feinheiten. Die besondere Ionenimplantationstechnik hat Prof. Jan Meijer entwickelt, und dazu sind spezielle Maschinen erforderlich. »Das gilt auch für weitere Maschinen, die zu unseren Kernprozessen gehören«, erklärt Grundmann. »Im Prinzip sind alle Prozessschritte und das dafür benötigte Equipment vorhanden. Sobald der Prozess für die Fertigung von QPUs mit vier NV-Zentren steht, wird er vollständig entwickelt sein, dann wird auch klar sein, was genau die Maschinen können müssen.« Die entsprechenden Geräte entwickelt SaxonQ im eigenen Haus und setzt sie in ihrer Pilotlinie ein. Doch das Unternehmen arbeitet bereits mit Equipment-Lieferanten zusammen, die diese Maschinen industrialisieren und kommerzialisieren werden.

Eines ist auf jeden Fall heute schon klar: Die Quantencomputer, die auf den Diamant-QPUs basieren, werden sehr klein ausfallen. Für ihre Steuerung genügt ein PC, »ein Raspberry Pi oder Arduino würde es auch tun – auch in dieser Hinsicht sind wir sehr skalierbar«, so Grundmann.

Das weist auf ein weiteres Problem hin, vor dem die Quantencomputer stehen, deren QPUs auf tiefe Temperaturen gekühlt werden müssen. Die Steuerungssignale und die Auslesesignale müssen erst einmal in den Kühlschrank gebracht werden, in dem sich die QPUs befinden – was sehr aufwändig ist und viel Platz kostet. All das fällt bei den QPUs auf Basis von Stickstofffehlstellen weg, weil sie bei Raumtemperatur funktionieren.

Das wiederum macht es viel einfacher, die Quantencomputer von SaxonQ in High-Performance-Computer und die entsprechenden Rechenzentren zu integrieren. Das ist besonders interessant, denn wie oben erwähnt, eignen sich Quantencomputer nur für ganz bestimmte Aufgaben; sie werden deshalb vor allem als »Beschleuniger« in Rechenzentren in Kooperation mit HPC eingesetzt. Solche hybriden Systeme aufzubauen, vereinfacht sich also deutlich.

Zudem lassen sich die jetzt ausgelieferten Quantencomputer über die nächsten Jahre sehr einfach in ihren jeweiligen Rechenzentren kontinuierlich upgraden, sie wachsen also mit dem technologischen Fortschritt mit, wie Grundmann erklärt: »Wir können sie auf 32 NV-Zentren erweitern, ohne dass dazu eine Veränderung der Peripherie-Hardware erforderlich ist.«

Zusammenarbeit mit Quantum Machines

Um die Qubit-Manipulationen zu optimieren, arbeitet SaxonQ mit Quantum Machines zusammen. Denn um die Qubits manipulieren und auslesen zu können, ist konventionelle Elektronik nötig, und zwar eine ganz spezielle, die auf diese Aufgaben zugeschnitten werden muss. Die Ansteuer- und Ausleseprozesse so effektiv wie möglich zu gestalten, das hat sich die 2018 gegründete Quantum Machines auf die Fahnen geschrieben. Dazu hat das Unternehmen das »OPX+«-Kontrollsystem entwickelt hat (siehe Kastentext). Dabei handelt es sich um ein hochpräzises Mikrowellenelektroniksystem, das die präzise und dynamische Qubit-Steuerung in komplexen, realen Umgebungen ermöglicht. »OPX+« arbeitet übrigens vollkommen unabhängig davon, auf welcher Technologie die QPUs basieren. Mit dem OPX+ kann auch der Laser für die SaxonQ-QPU angesteuert werden.

Damit die Anwender mit den Computern arbeiten zu können, stellt SaxonQ ein eigenes Betriebssystem zur Verfügung sowie einen Gattersatz, womit beliebige Algorithmen erstellt werden können. Außerdem verstehen die Computer Qiskit.