FMCW-Radarsysteme

Komplexe Signalverarbeitung im Basisband

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

DSP-Anforderungen

Es liegt nahe zu vermuten, dass die doppelten Stufen für die Verarbeitung komplexer Signale in den ZF- und ADU-Stufen den Speicherbedarf oder den Verarbeitungsaufwand im DSP-Teil erhöhen. Dies ist, wie nachfolgend ausgeführt, nicht der Fall.

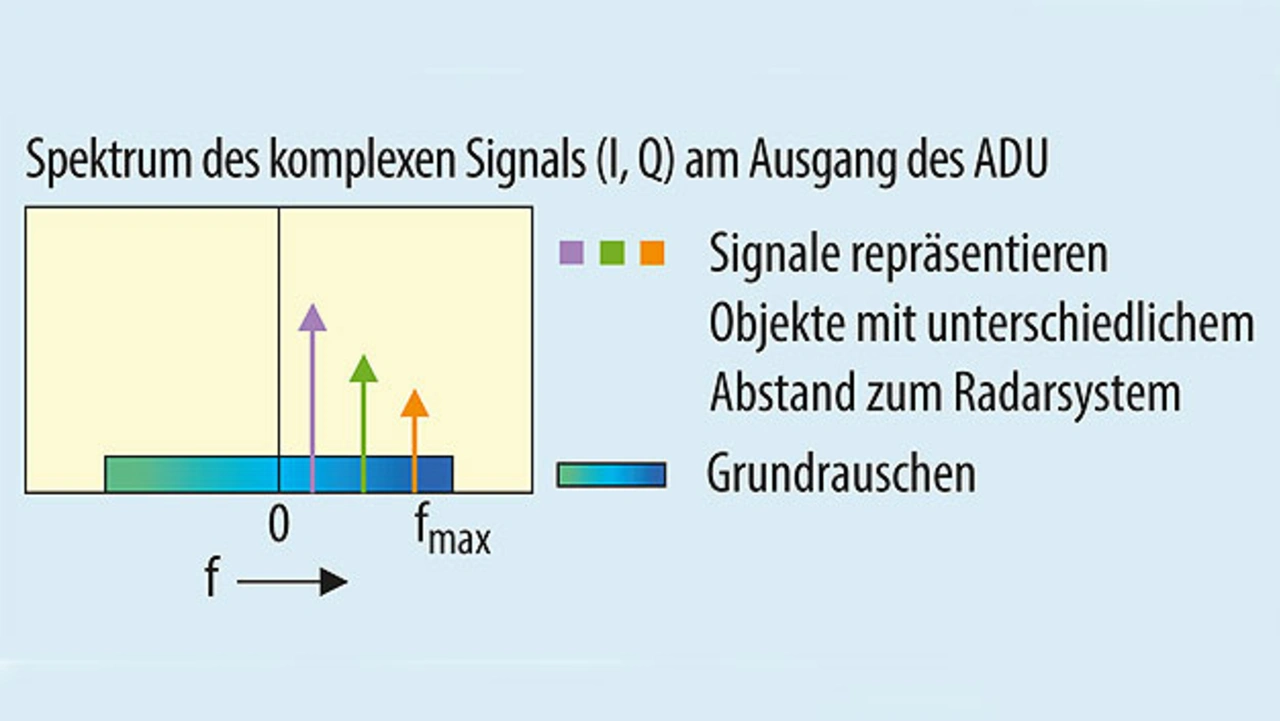

Zur Erläuterung wird als Spektrum der Differenzfrequenzsignale im Basisband (Bild 7) das gespiegelte Spektrum aus Bild 6d verwendet – aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit, damit alle Reflexionen von Objekten bei positiven Frequenzen erscheinen und weiter entfernte Objekte durch höhere Frequenzen repräsentiert werden. In Bild 7 steht fmax für die maximale Differenzfrequenz, die dem am weitesten entfernten interessierenden Objekt entspricht.

Jobangebote+ passend zum Thema

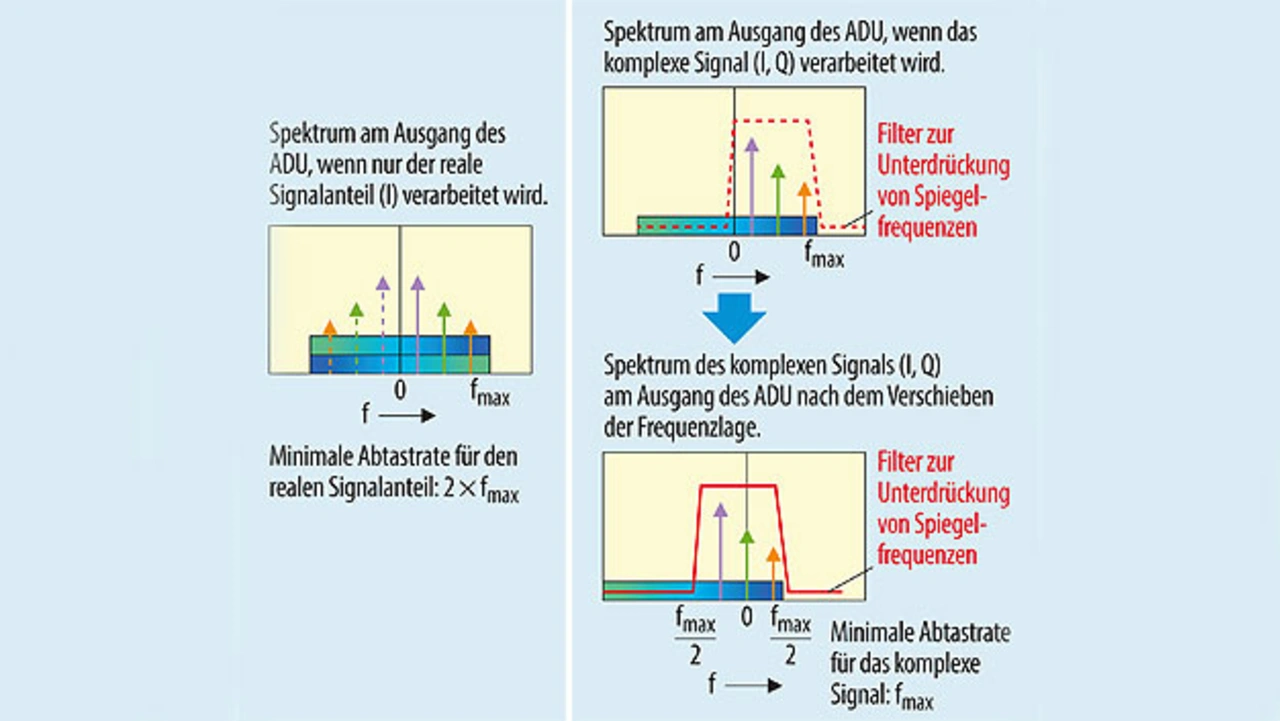

In einer traditionellen, nur den realen Signalanteil verarbeitenden Radarschaltung müssen die ADUs die digitalen Signalwerte mit einer minimalen Abtastrate von 2fmax (Nyquist-Shannon-Abtasttheorem) an den DSP übergeben (Bild 8 links). In einer Radarschaltung, die komplexe Signale verarbeiten kann, ist es nicht notwendig, die Abtastrate der ADUs zu verdoppeln (Bild 8 rechts). Es ist vielmehr möglich, das Spektrum in seiner Frequenz zu verschieben, eine Filterung zur Unterdrückung von Spiegelfrequenzen vorzunehmen und dezimierte I- und Q-ADU-Signalwerte mit fmax an den DSP zu übergeben.

Die Abtastrate der vom ADU zum DSP übertragenen Signalwerte erhöht sich also durch die Verarbeitung komplexer Signale nicht. Der Ausgang mit realen Signalanteilen und einer Abtastrate von 2fmax wird also zu einem Ausgang mit komplexen Signalwerten und einer Abtastrate von fmax. Die Frequenzverschiebung mit dem Ziel, den In-Band-Bereich des Spektrums um 0 Hz zu zentrieren, hilft die Spiegelfrequenzunterdrückung per Filter zu vereinfachen.

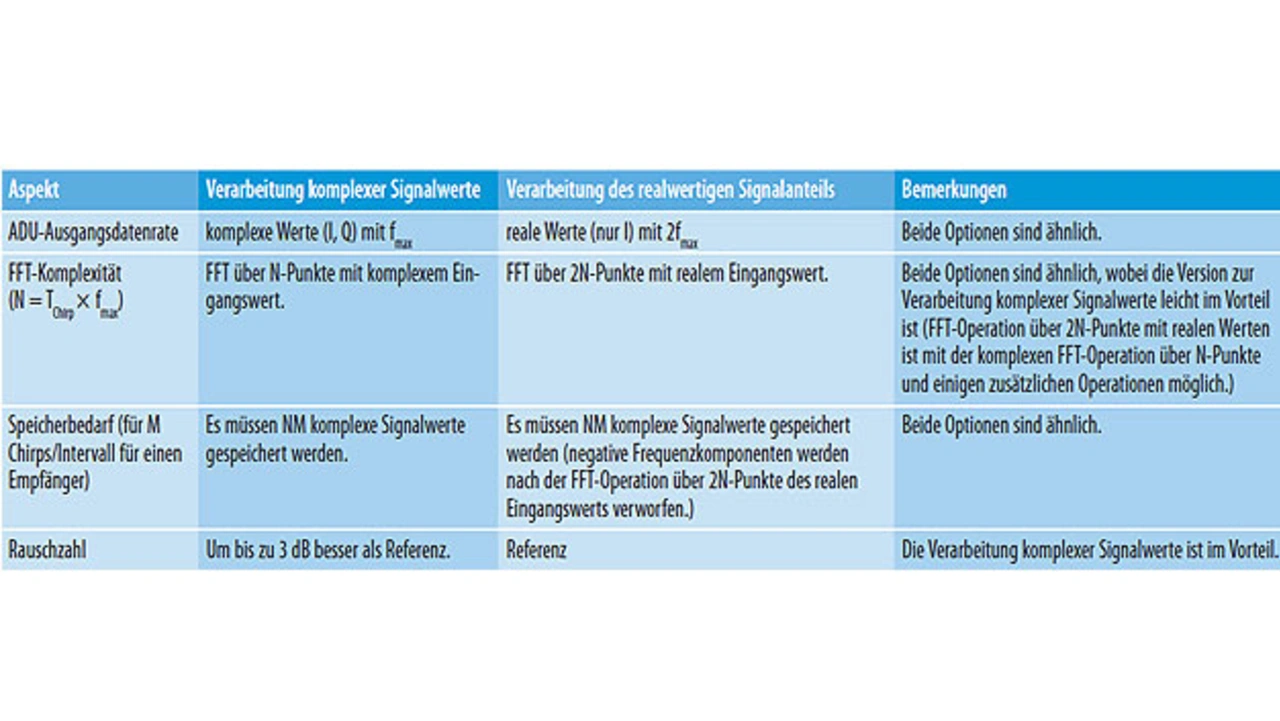

Ein weiterer Vorteil hat mit dem Speicher- und Rechenleistungsbedarf seitens des DSP zu tun. Eine Signalverarbeitung für rein reale Signalanteile muss eine FFT-Operation über 2N-Punkte mit realen Signalwerten ausführen, eine Signalverarbeitung für komplexe Signale dagegen eine FFT-Operation über N-Punkte mit komplexen Signalwerten. Die meisten DSPs können beides mit ähnlicher Komplexität erreichen.

Tatsächlich wird die komplexe FFT-Operation über N-Punkte sogar weniger Rechenleistung erfordern als die FFT-Operation für Realwerte über 2N-Punkte, was somit für die Verarbeitung komplexer Signale spricht. Der Speicherbedarf für M Chirps pro Intervall ist bei beiden Optionen ebenfalls gleich. In der Tabelle sind die Eigenschaften beider Schaltungsarten zur Signalverarbeitung zusammenfassend gegenübergestellt.

SoC vereinfacht die Entwicklung von Radarsensorsystemen

Der Einsatz einer Schaltung zur Verarbeitung komplexer Signale im Basisband führt bei LFMCW-Radarsystemen zu verschiedenen Vorteilen, ohne dass Abstriche hinsichtlich der ADU-Abtastrate oder des Speicher- und Rechenleistungsbedarfs im DSP gemacht werden müssen.

In der Vergangenheit bestanden Radarschaltungen aus mehreren Bauelementen wie zum Beispiel Leistungsverstärker, rauscharmen Verstärkern, spannungsgesteuerten Oszillatoren und A/D-Umsetzern. Inzwischen sind höher integrierte Schaltungen verfügbar. Die auf CMOS-Technik basierenden Radar-SoCs der Reihe AWR/IWR [1] von Texas Instruments für den Bereich 76–81 GHz enthalten beispielsweise sämtliche HF- und Analogstufen sowie die digitale Signalverarbeitung (DSP) auf einem Chip. Ein solches Radarsensor-SoC vereinfacht die Entwicklung und die Realisierung von Radarsensorsystemen erheblich und ermöglicht es, kompakte Radarsensorsysteme zu niedrigen Kosten zu realisieren.

Die Radarsensor-SoCs von Texas Instruments verwenden einen Quadraturmischer und eine Signalverarbeitung für komplexe Signalwerte anstelle der traditionellen Kombination aus Mischer und Signalverarbeitung für reale Signalanteile.

Sie enthalten außerdem digitale Schaltungen zur Signalverarbeitung im Basisband, die bei der Nutzung der zuvor skizzierten Vorteile helfen, z.B. einen eingebauten digitalen Frequenzschieber, um die Frequenz der Signalwerte zu verändern, die Filterung zur Spiegelfrequenzunterdrückung vorzunehmen und das komplexe Ausgangsignal mit der reduzierten Datenrate weiterzureichen – ähnlich wie bei einer Schaltung die rein reale Signalanteile verarbeitet.

Angesichts der verbesserten Rauschzahl besteht kein signifikanter Nachteil bezüglich der Stromaufnahme, da durch die bessere Rauschzahl der Betriebszyklus angepasst werden kann, um die Leistungsaufnahme zu senken.

Literatur

[1] mmWave Sensors. Texas Instruments, www.ti.com/sensing-products/mmwave/overview.html

[2] Garcia, K.: Radarsensoren und Signalverarbeitung in einem SoC: Robuste Verkehrsüberwachung. Elektronik wireless, 2017, S. 40–45.

[3] Schubert, H.: Radarsystem-on-Chip für Industrie und Automobil. Elektronik.de, 16.5.2017, www.elektroniknet.de/elektronik/halbleiter/radarsystem-on-chip-fuer-industrie-und-automobil-141601.html

Der Autor

Karthik Ramasubramanian, M. Sc.

Leitet das Radarsystem-Team bei Texas Instruments India Pvt. Ltd. Er erhielt 1997 seinen Bachelor of Technology in Elektrotechnik vom Indian Institute of Technology, Madras, Indien, und 1999 seinen Master in Elektrotechnik von der Ohio State University, in Columbus, USA. Er verfügt über 18 Jahre Erfahrung in der Branche und arbeitete an Techniken wie Radar, GPS und WLAN. Über ein Jahrzehnt hat er mehrere Generationen GPS-Empfänger bei Texas Instruments entwickelt. Sein Hauptinteresse liegt im Bereich Signalverarbeitung und Kommunikation. Seit 2013 beschäftigt sich Ramasubramanian mit der Radartechnik für den Einsatz in Automobilen, er hat wichtige Beiträge zur System- und Algorithmus-Entwicklung für 77-GHz-Radargeräte geleistet.

asktexas@ti.com

- Komplexe Signalverarbeitung im Basisband

- Verbesserte Rauschzahl

- DSP-Anforderungen