Entwicklung von MOSFET-Schaltungen

Die Bedeutung des sicheren Arbeitsbereichs

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Ausfallursachen im Linearbetrieb

Warum also gefährdet der Betrieb im linearen Bereich die Zuverlässigkeit des Systems? Der eigentliche Grund hierfür ist, dass die Schwellenspannung des MOSFET temperaturabhängig ist. Die Temperaturabhängigkeit ist recht komplex: Bei Wolpert und Ampadu [1] sowie Filanovski und Allam [2] sind mathematische Modelle und empirische Daten zu finden, die ein detailliertes Modell dieses Effekts liefern.

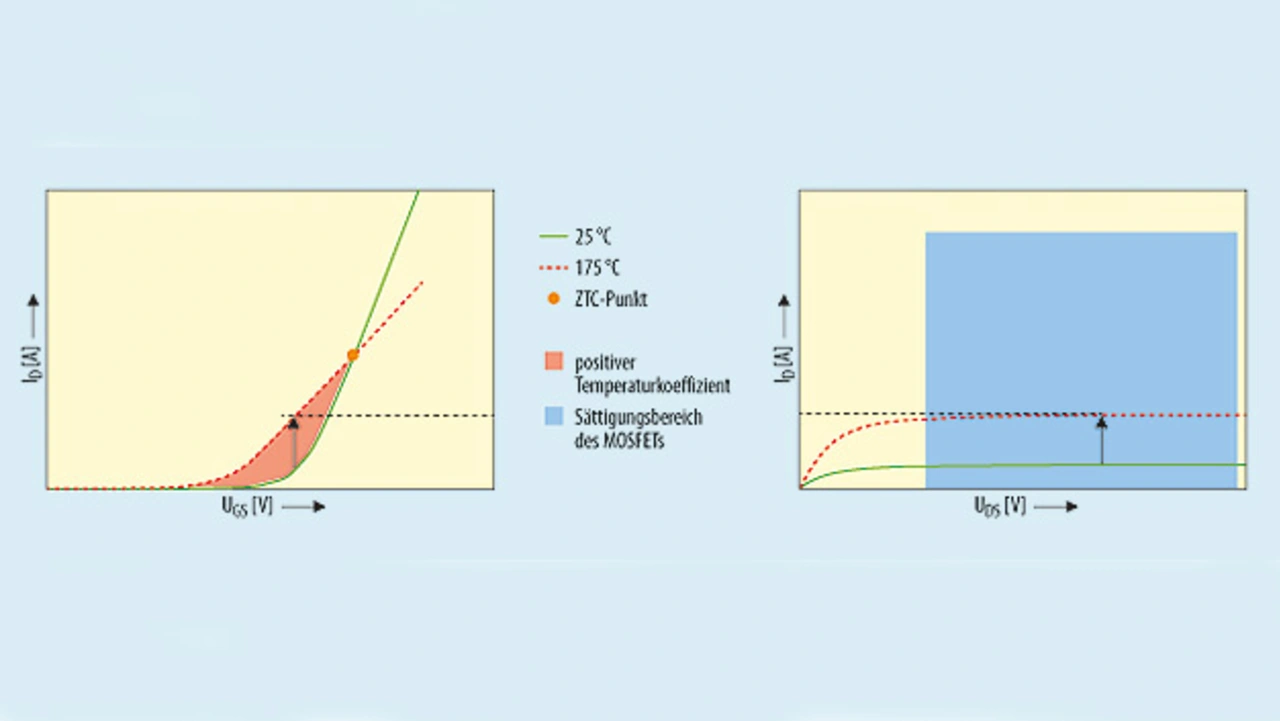

Ein qualitatives Verständnis ist anhand der Kennlinien in Bild 3 möglich. Die Abbildung stellt dar, dass der Durchlassstrom bei einem gegebenen Wert von UGS zum Zeitpunkt des Durchschaltens oder kurz danach bei höherer Sperrschichttemperatur größer ist, da die Schwellenspannung mit höherer Sperrschichttemperatur abnimmt. Sobald UGS die Schwellenspannung überschreitet, lässt der höhere Strom die Temperatur im Inneren des MOSFET ansteigen, was beim Betrieb im linearen Bereich in einem Teil des MOSFET zum thermischen Runaway führt.

Im Sättigungsbereich kehrt sich der Effekt jedoch um: der Durchlasswiderstand nimmt mit steigender Sperrschichttemperatur zu, wodurch der Strom begrenzt wird und der thermische Runaway zum Stillstand kommt. In Bild 3 ist dieser Übergang als der Punkt markiert, an dem der Wärmekoeffizient den Wert Null hat (Zero Thermal Coefficient, ZTC). Ein idealer FET müsste also einen niedrigen ZTC-Punkt aufweisen, um die Gefahr des thermischen Run¬away zu verringern.

Nutzung der SOA-Daten

Grundsätzlich kann jedes elektronische Bauteil durch Überlastung zerstört werden. Wie Bild 3 zeigt, ist ein MOSFET bei Überlastung jedoch besonders gefährdet, da es im linearen Bereich zur Selbsterwärmung und damit zum thermischen Runaway kommen kann.

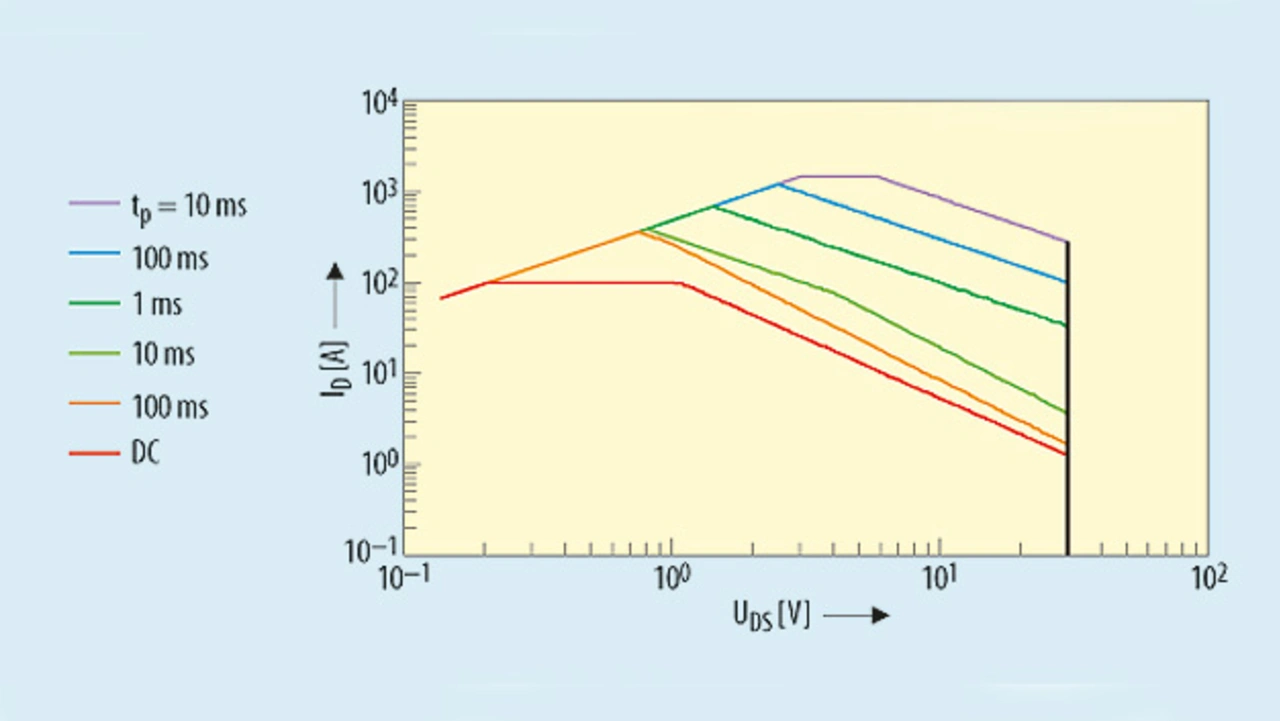

Daher veröffentlichen MOSFET-Hersteller für jede einzelne MOSFET-Variante Daten zum sicheren Arbeitsbereich. Diese SOA-Kurve zeigt, unter welchen Bedingungen mit dem jeweiligen MOSFET ein sicherer Betrieb im linearen und im Sättigungsbereich möglich ist, und zwar sowohl im Gleichstrom- als auch im Impulsbetrieb.

Jobangebote+ passend zum Thema

In der SOA-Kurve des PSMN1R0-30YLC von NXP Semiconductors (Bild 4) entspricht die vertikale Grenzlinie auf der rechten Seite dem Maximalwert von UDS. Der ansteigende Teil der Kurve ergibt sich aufgrund der Strombegrenzung durch den Durchlasswiderstand des Bauteils. Der horizontale Teil der Kurve entspricht dem maximalen Durchlassstrom im Impulsbetrieb. Bei den fast parallel abfallenden Kurven handelt es sich um den maximalen Durchlassstrom bei bestimmten Impulsbreiten sowie bei einem konstanten Gleichstrom.

Das Datenblatt von NXP beschreibt das Bauteil als 30-V-/100-A-MOSFET. Tatsächlich zeigt die SOA-Kurve, dass der Durchlassstrom kein fester Wert ist, sondern von UDS abhängt.

Es stimmt zwar, dass das Bauteil mit einem Gleichstrom von 100 A belastet werden kann, wenn UDS unter 1 V beträgt – mit anderen Worten, wenn es im Sättigungsbereich voll durchgeschaltet ist, wie es zum Beispiel in einer hart schaltenden Anwendung der Fall wäre. Falls der MOSFET jedoch in seinem linearen Bereich betrieben wird, ist der Gleichstrom, mit dem er belastet werden kann, wesentlich geringer. Bei einer Nennspannung von 10 V im Gleichstrombetrieb reduziert sich der sicher zulässige Strom beispielsweise auf 20 A für eine Dauer von 100 µs.

Auf der anderen Seite verkraftet das Bauteil im schnellen Schaltbetrieb sehr viel höhere Ströme. Bei einer Impulsdauer von 10 µs ist in der SOA-Kurve zu sehen, dass es schadlos mit 1 kA belastet werden kann (allerdings nicht bei sehr geringen Werten von UDS). Hierbei muss beachtet werden, dass der maximale Impulsstrom für einen einzelnen Impuls gilt und nicht für eine Impulsfolge.

Die SOA-Kurve macht damit klar, dass der Entwickler sowohl den Zustand berücksichtigen muss, in dem der MOSFET vollständig durchgeschaltet ist, als auch den Übergang durch den linearen Bereich – um sicherzustellen, dass er jederzeit innerhalb der Grenzen für einen sicheren Betrieb bleibt, da sonst langfristig Schäden auftreten können.

Ein solches Risiko der Beschädigung ist bei allen modernen MOSFETs vorhanden. Denn MOSFETs sind keine monolithischen Siliziumkörper; stattdessen bestehen sie aus vielen kleinen Zellen, deren Abmessungen so gewählt werden, dass Parameter wie die Größe (und damit die Kosten), die Strombelastbarkeit und der Durchlasswiderstand optimiert werden.

Die Verringerung des Durchlasswiderstands in der aktuellen MOSFET-Generation wurde dadurch erreicht, dass innerhalb der internen Struktur des MOSFET der Abstand der Zellen verringert wurde, um mehr Kanäle pro Quadratmillimeter bereitzustellen. Dadurch erhöht sich jedoch die Gefahr, dass innerhalb des Bauteils lokale Hotspots entstehen. Und da die Zellen so nah beieinander liegen und die Verbindung zur Metallisierungsschicht dünner ist, kann eine einzelne überhitzte Zelle ihre Wärme leichter an andere Zellen in der unmittelbaren Umgebung abgeben. Das führt zu einem allgemeinen Anstieg der Temperatur im gesamten Bauteil. Dadurch kann der MOSFET als Ganzes beschädigt oder sogar zerstört werden.

Der hier beschriebene PSMN1R0-30YLC weist wie viele andere MOSFETs von NXP einen ungewöhnlich großen sicheren Arbeitsbereich auf, was hilfreich bei der Realisierung von Designs sein kann. Wenn ein MOSFET nicht so ausführlich spezifiziert sein sollte, ist bei dessen Verwendung umso mehr Sorgfalt geboten.

- Die Bedeutung des sicheren Arbeitsbereichs

- Ausfallursachen im Linearbetrieb

- Praktische Maßnahmen für einen sicheren Betrieb