ADU-Schaltungen für hohe Ansprüche

Intermodulationseffekte des Taktsignals eindämmen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Auswirkungen von Takt-Intermodulation und Leck-Effekt eindämmen

Mit den folgenden Tipps lassen sich Intermodulationsprodukte und Leck-Effekte in ADU-Schaltungen für hochpräzise Messaufgaben vermeiden oder zumindest reduzieren.

1. Antizipieren Sie die entstehenden Intermodulationsprodukte.

Anhand von Bild 2 lässt sich berechnen, an welchen Stellen die Systemtakte wahrscheinlich Intermodulationsprodukte erzeugen werden. Falls möglich, sollten die Taktfrequenzen so gewählt werden, dass sie ganzzahlige Vielfache voneinander sind. So lässt sich die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Intermodulationsprodukten innerhalb des Durchlassbands des ADUs minimieren.

2. Wählen Sie eine Eingangs-Signalfrequenz, die möglichst nah an einem ganzzahligen Vielfachen der FFT-Bingröße liegt.

Bedenken Sie, dass die Bingröße von der ADU-Abtastrate und der Größe der Daten der Abtastwerte abhängt. Durch die Verwendung von Fensterfunktionen anstelle einer kohärent abtasteten ADU-Schaltung werden die Leck-Effekte minimiert – und die präzise Wiedergabe der Grundschwingung und der Oberschwingungen des Eingangssignals bleiben erhalten.

3. Synchronisieren Sie den Versuchsaufbau.

Sämtliche Takte eines Systems sollten von einer Quelle abgeleitet werden. Dies mag in realen Anwendungen nicht immer praktikabel sein, aber in einem Laboraufbau ist eine Synchronisation möglich, indem sie einen Mustergenerator mit mehreren Ausgängen oder eine Taktteiler-Schaltung nutzen, um alle benötigten Taktsignale zu erzeugen.

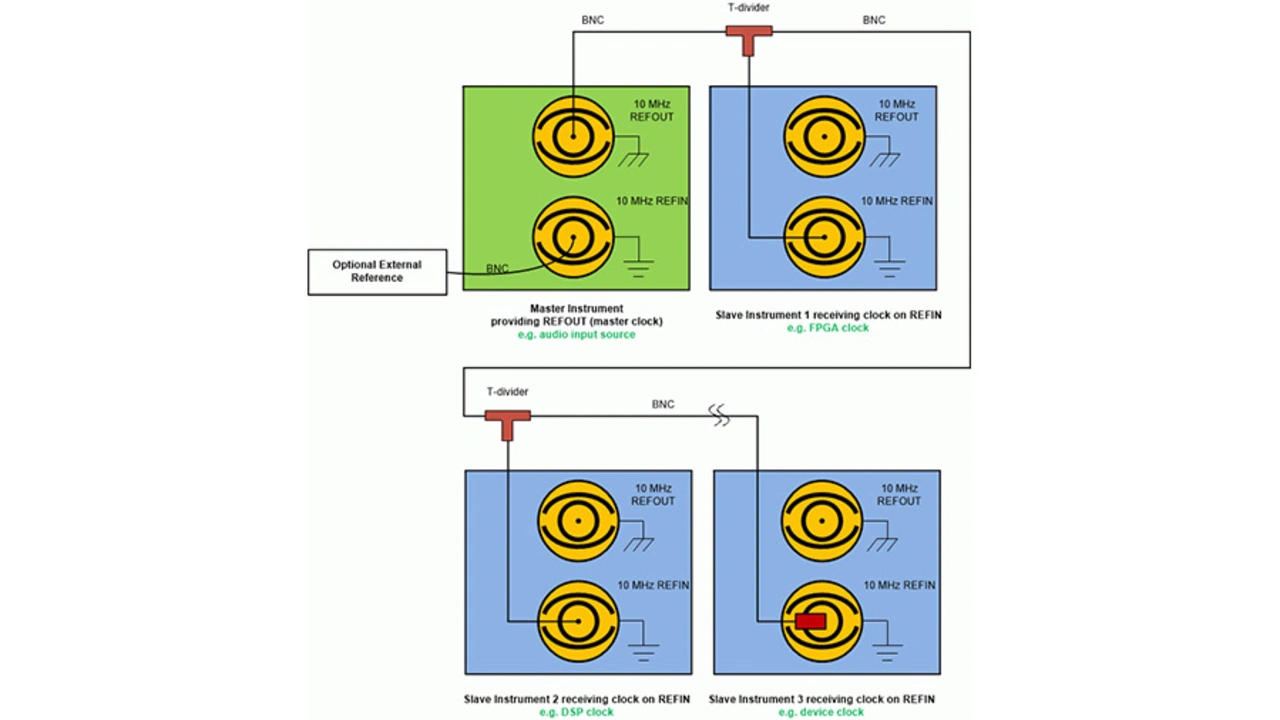

Um mehrere Messgeräte – Taktquellen, die Eingangssignalquelle, Stromversorgungen, Oszilloskope und Spektrumanalysatoren – zu synchronisieren, können Sie einen eingebauten 10-MHz-Referenztakt gemeinsam nutzen.

Jobangebote+ passend zum Thema

An der Rückseite der meisten Labormessinstrumente befindet sich häufig ein Referenztakt-Eingang und -Ausgang (REFIN bzw. REFOUT). Wird der für das Eingangssignal genutzte Signalgenerator mit den übrigen Labormessgeräten synchronisiert, stellt man sicher, dass sich Frequenztoleranzen und Drifteffekte in gleicher Weise auf alle Messgeräte auswirken und sich effektiv kompensieren lassen. In Bild 5 ist das Synchronisieren mehrerer Labormessgeräte grafisch dargestellt.

4. Filtern Sie das Eingangssignalmit einem Bandpass

Ein passives Bandpassfilter höherer Ordnung ist unerlässlich für präzise AC-Messungen. Diese Filter sind auf bestimmte Frequenzen abgestimmt und sorgen für eine starke Abschwächung von Breitbandrauschen und Oberschwingungen aus der Signalquelle. Auflösung und Verzerrung des Signalgenerators müssen deutlich besser sein als der zu charakterisierende ADU, um die Leistungsfähigkeit des ADU ordnungsgemäß messen zu können. Indem die Oberschwingungen aus der Signalquelle eingedämmt werden, wird auch die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Intermodulationsprodukten mit anderen AC-Signalen auf der Leiterplatte verringert.

Tipps für das Entwickeln von Mixed-Signal-Leiterplatten

Leiterplatten für Mixed-Signal-Schaltungen zu entwickeln ist alles andere als trivial und erfordert neben speziellen Überlegungen auch die Anwendung optimaler Techniken, damit das System seine bestmögliche Leistungsfähigkeit erzielt. Wenn die vier oben angeführten Maßnahmen in einer ADU-Schaltung nicht angewendet werden können, kann es hilfreich sein, ein paar Regeln für das Leiterplatten-Layout zu beachten.

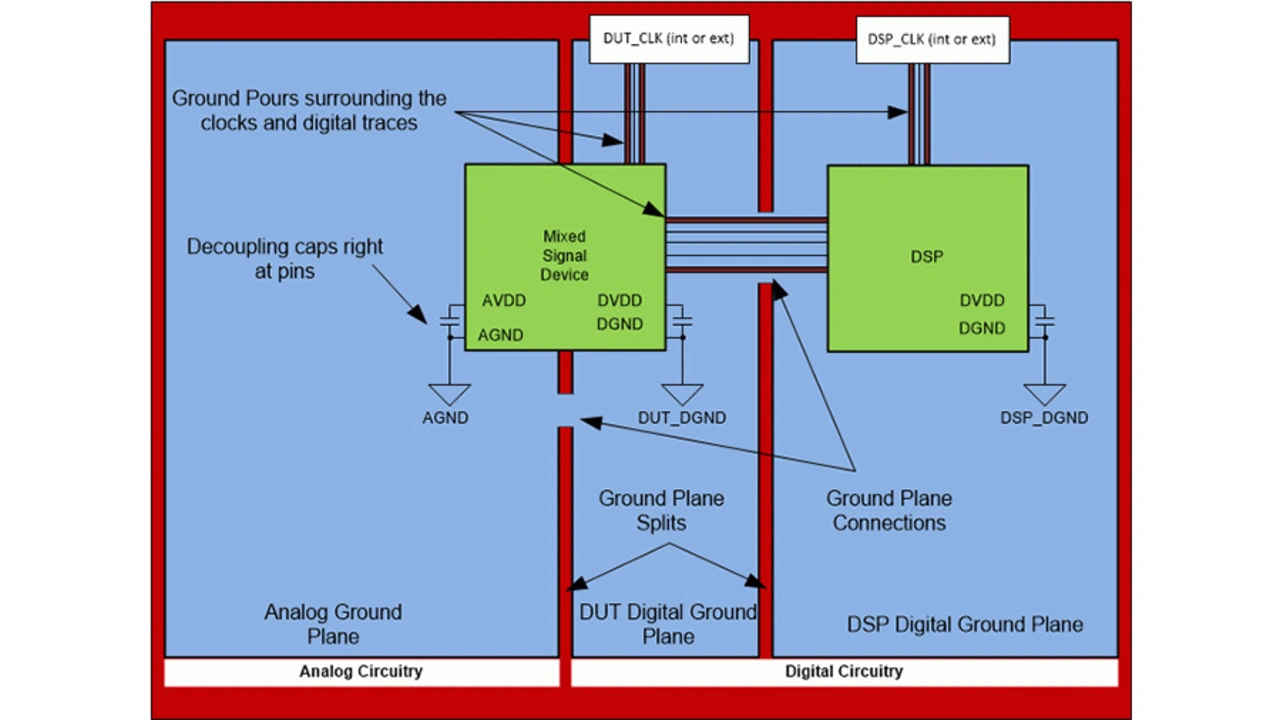

1. Teilweise geteilte Masseflächen

Die Takte für den Prüfling (Device Under Test, DUT) und den DSP erzeugen transiente Ströme in den Stromversorgungen und in der Massefläche. Wenn es der Platz auf der Leiterplatte erlaubt, sollten diese Bauelemente und die zugehörigen Schaltungen mit ausreichendem Abstand und Entkopplung platziert werden, um einem etwaigen Übersprechen entgegenzuwirken. Eine massive Massefläche ist in der Regel alles, was in einem solchen Szenario benötigt wird.

Bei beengten Platzverhältnissen bietet es sich an, eine teilweise geteilte Massefläche strategisch günstig zwischen den Hauptbereichen der Leiterplatte zu platzieren. Indem hochfrequente Stromschleifen auf einen bestimmten Bereich der Leiterplatte begrenzt werden, lassen sich Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Taktsignalen – und das Entstehen von Intermodulationsprodukten – minimieren. Falls nötig, kann die Referenz-Massefläche, wie in Bild 6 gezeigt, in drei Hauptbereiche untergliedert werden: analoge Masse (AGNDS), digitale Masse (DGND) und DSP-Masse (DSP_GND).

An einem bestimmten Punkt in der Schaltung müssen alle drei Masse-Netze zusammengeführt und mit der Stromversorgung verbunden werden. Die analogen und digitalen Massen des DUT werden am besten direkt unterhalb der Baugruppe verbunden. Das Verbinden der Haupt-Stromversorgung des Versuchsaufbaus mit dem DSP_GND-Teil dürfte sicherstellen, dass keine transienten Ströme über die analoge Seite der Leiterplatte zurückfließen.

2. Kontrolliertes Taktsignal-Routing

Sorgen Sie dafür, dass die Leiterbahnen für den DUT-Takt und die Taktsignale des DSP möglichst kurz und galvanisch sowohl voneinander als auch von analogen Schaltungen isoliert sind. Falls möglich, sollten die Takt-Leiterbahnen auf derselben Lage mit der zugehörigen Massereferenz umgeben werden, wofür Leiterbahnen oder eine Polygon-Füllfläche in Frage kommen. Weiter verbessern lässt sich die Schirmung des Taktsignals durch eine Massefläche auf einer benachbarten Lage.

Längere Leiterbahnen und mehrere Durchkontaktierungen (Vias) weisen potenziell eine größere Induktivität auf, was bei Taktsignalen zu unerwünschten Reflexionen, Überschwingern und Oszillationen führen kann. Taktsignale sollten zwischen Host-Controller und ADU den Vorrang gegenüber anderen digitalen Verbindungen haben und möglichst direkt sowie mit einem Minimum an Vias und anderen Verbindungen verlegt werden. Dennoch kommt es bei allen Taktsignalen unweigerlich zu gewissen Verzerrungen. Mit einem als Tiefpass wirkenden RC-Glied am Ende der Taktleitung lassen sich diese Reflexionen abschwächen und die hochfrequenten Oberschwingungen der Taktsignale in ihrer Energie verringern. Mit einer RC-Kombination werden die Taktflanken so abgeflacht, dass die Amplitude der Oberschwingungen und etwaiger Intermodulationen sinkt, ohne dass wichtige Timing-Spezifikationen verletzt werden.

3. Verwendung von Entkopplungskondensatoren

Die meisten aktiven Bauelemente erfordern die Platzierung von Entkopplungskondensatoren unmittelbar an den Stromversorgungsanschlüssen. Eine ordnungsgemäße Entkopplung der Stromversorgung ist besonders bei jenen Bauelementen wichtig, die Taktsignale erzeugen, puffern oder empfangen. Diese aktiven Bauelemente fungieren nämlich als Stromquelle oder -senke für ihre Stromversorgungen und erzeugen kleine transiente Spannungen, die auf andere Bauelemente einwirken können.

Entkopplungskondensatoren unterdrücken diese Schalttransienten, indem sie ein kleines Reservoir für einen momentanen Leistungsbedarf bereitstellen. Wenn kritische Bauelemente aus derselben Quelle gespeist werden wie die Taktschaltungen, ist es am besten, beide Stromversorgungsnetze mit einer kleinen Ferritperle voneinander zu entkoppeln und zusätzliche Entkopplungskondensatoren an den beiden Bauelementen zu platzieren.

Testergebnisse bestätigen die Richtigkeit der Tipps in der Praxis

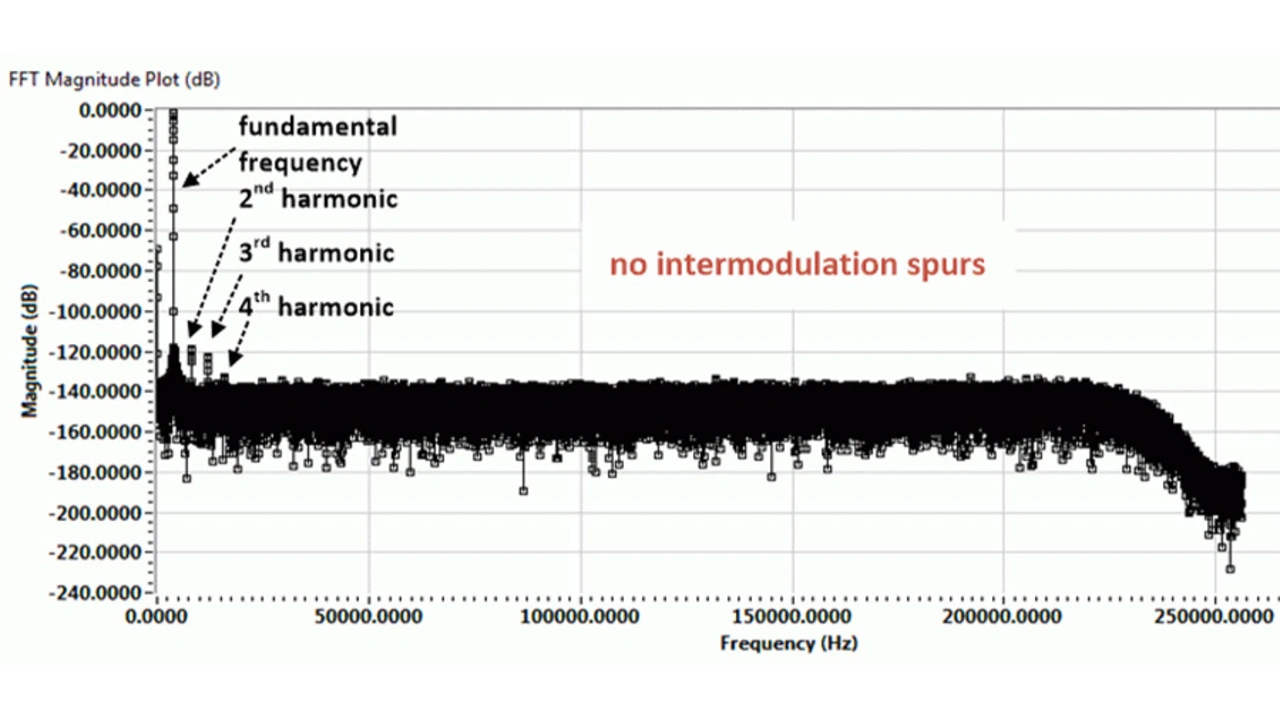

Auf Basis der oben genannten Schaltplan- und Layout-Empfehlungen wurde ein Evaluierungsmodul angefertigt, bestückt mit dem Delta-Sigma-ADU ADS127L01 (24 bit, 512 kSPS) und dem DSP TMS320VC5509 von Texas Instruments. Zum Testen der Leistungsfähigkeit des ADUs wurde am Eingang eine Präzisions-Audioquelle angeschossen, die eine 4-kHz-Sinuswelle erzeugt. Die Audioquelle wurde anschließend mit den übrigen Labormessgeräten synchronisiert.

Das FFT-Spektrum in Bild 7 lässt die Grundschwingung von 4 kHz und die ersten drei Oberschwingungen bei 8 kHz, 12 kHz und 16 kHz erkennen. Diese Oberschwingungen sind wegen der geringfügigen Nichtlinearitäten im Zusammenhang mit den Bauteilen der Eingangsstufen und dem ADU selbst zu erwarten. Abgesehen von der Grundschwingung und den zu erwartenden Oberschwingungen, gibt es keine Anzeichen für Intermodulationsprodukte, sodass Bedenken wegen einer eventuellen Takt-Intermodulation vollständig ausgeräumt werden.

Die in diesem Artikel diskutierten Techniken helfen, die Zuverlässigkeit und Messgenauigkeit von Mixed-Signal-Schaltungen, die über eine weite Signalbandbreite hinweg eine hohe Auflösung erzielen müssen, zu verbessern. Derartige Anwendungen findet man von industriellen Sensorsignalerfassungssystemen bis zu medizinischen Instrumenten und mehr. Die eingesetzten Techniken können auch bei Schaltungen zur Charakterisierung von ADUs genutzt werden, um die Reproduzierbarkeit von Labormessungen zu verbessern.

Literatur

[1] The world's highest-precision ADCs. Texas Instruments, Website, www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/overview.html?HQS=asc-dc-padc-dc_ADS127L01-contrib-pp-null-wwe.

Der Autor

Ryan Andrews

arbeitet als Applikationsingenieur für Präzisions-ADUs bei Texas Instruments, wo er die Bereiche Biopotenzial, Motorsteuerung und andere Konsumgeräte unterstützt. Andrews studierte biomedizinische Technik (B. Sc.) und Spanisch (B. A.) an der University of Rhode Island in Kingston, USA.

- Intermodulationseffekte des Taktsignals eindämmen

- Auswirkungen von Takt-Intermodulation und Leck-Effekt eindämmen