Designprobleme überwinden

Diskreter Linear-Vorregler für Kfz-Heckleuchten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Passive Bauelemente

Die Ausgangsspannung der Schaltung aus Bild 3 wird durch das mit dem REF-Pin des TL431 verbundene Widerstandsnetzwerk aus R5 und R8 auf 8 V eingestellt. Die Widerstände R1 bis R3 am Emitter des Transistors bewirken eine Gegenkopplung, die zu einer gleichmäßigen Verteilung des Stroms auf die Transistoren beiträgt.

In diesem linearen Vorregler dient R6 zur Begrenzung des Biasstroms des TL431LI-Q1. Dieser Widerstand ist so zu dimensionieren, dass der Biasstrom über den gesamten Eingangsspannungs- und Laststrombereich innerhalb der empfohlenen Betriebsbedingungen bleibt. Berechnen lässt sich der Biasstrom, indem man den Basisstrom des BJT von dem durch R6 fließenden Strom subtrahiert.

Dieses Designbeispiel ist für eine maximale Eingangsspannung von 18 V vorgesehen. Um höhere Spannungen (einschließlich der Lastabwurf-Spannung) abzudecken, ist anstelle des Widerstands R6 eine Konstantstrom-Schaltung als Bias-Quelle für den TL431-Q1 zu verwenden.

Stabilität

Ein typischer Spannungsregler nutzt einen Regelkreis zum Aufrechterhalten einer konstanten Ausgangsspannung. Wie bei jedem Regelkreis, so wird auch hier die Stabilität durch das Ausmaß der Phasenverschiebung bestimmt. Kondensatoren wirken sich auf die Regelkreis-Stabilität aus, da sie zur Bildung einer Polstelle führen (C2 und C6 in Bild 3). Jede Polstelle aber bewirkt eine Phasenverschiebung um 90°, sodass das System möglicherweise eine Kompensation benötigt, um stabil zu sein.

Das Hinzufügen des Kondensators C6 an der Katode des TL431LI-Q1 sorgt in der Regel für eine Verbesserung der EMI-Immunität. C2 fungiert dagegen als Ausgangskondensator dieses leistungsstarken und kosteneffizienten, diskreten linearen Vorreglers. Je höher die Kapazität des Ausgangskondensators ist, umso beständiger ist das Design gegen Lastsprünge infolge ein- und ausschaltender LEDs.

Zur Kompensation kann der Kondensator durch einen Serienwiderstand ergänzt werden, wie in dem Applikationsreport »Understanding Stability Boundary Conditions Charts in TL431, TL432 Data Sheet« [1] beschrieben.

Der in Bild 3 dargestellte lineare Vorregler verwendet ein Kompensationsnetzwerk um den internen Fehlerverstärker des TL431LI-Q1 (C4), wodurch eine Polstelle im Ursprung bei einer niedrigen Frequenz erzeugt wird. C4 reduziert die Bandbreite des Rückkoppelnetzwerks und hebt die Wirkung der hochfrequenten Polstellen im System auf. Diese Art Kompensation mit einem einzelnen Kondensator wird auch als Kompensation der dominanten Polstelle bezeichnet. Der Applikationsreport AN-1148 (Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation) [2] enthält weitere Einzelheiten hierzu.

Mit Gleichung 3 lässt sich die Frequenz der Polstelle berechnen, an der die Verstärkungskurve die 0-dB-Linie schneiden sollte. Durch Einsetzen von 100 pF erhält man eine Frequenz von 36 kHz.

Ein Kompensationsnetzwerk des Typs II kann die Bandbreite der Rückkoppelschleife weiter verbessern, indem mit den Bauteilen C5 und R7 eine Pol- und eine Nullstelle hinzugefügt wird.

Längselement

Der lineare Vorregler in Bild 3 nutzt NPN-Transistoren als Längselemente. Die Kombination aus dem TL431LI-Q1 und den NPN-Transistoren erfordert zwischen Ein- und Ausgang eine Spannung von mindestens 1 V, damit die Regelung des Ausgangs aufrechterhalten wird. Der Hauptvorteil, den die Verwendung von NPN-Transistoren hat, ist ihr niedriges Kostenniveau. Außerdem sind sie wegen ihrer geringen Ausgangsimpedanz einfach zu kompensieren. Sinnvoll sind NPN-Transistoren in Anwendungen mit Ausgangsströmen unter 200 mA.

Abhängig von der maximal zu erwartenden Verlustleistung lässt sich anhand der Verlustwärme des Gehäuses die Zahl der parallelzuschaltenden Transistoren berechnen. Zum Beispiel besteht bei der Gehäusebauform SOT-223 ein Gleichgewicht zwischen Kosten und thermischen Eigenschaften. Der Wärmewiderstand des SOT-223-Gehäuses beträgt ca. 50 °C/W auf einer Leiterplatte mit 1-oz-Kupferkaschierung, sodass die Anforderungen der Dokumente der JEDEC EIA/JESD51-x-Serie erfüllt werden.

Ein NPN-Transistor im SOT-223-Gehäuse kann bei TA = 85 °C etwa 1,1 W dissipieren und dabei unterhalb eines TJ-Wertes von 150 °C bleiben, wie sich mit Gleichung errechnen lässt.

Mit Gleichung 5 lässt sich die maximale Verlustleistung des Vorreglers berechnen.

Der lineare Vorregler benötigt drei NPN-Transistoren zum Dissipieren der Wärme, wenn TA 85 °C beträgt und TJ unter 150 °C bleiben soll. Wird mehr Leistung benötigt, kann die Zahl der Transistoren erhöht werden.

Wird das System durch den gerade beschriebenen Spannungs-Vorregler ergänzt, beträgt die Verlustleistung im LED-Treiber selbst nur mehr 0,6 W, wie sich mit Gleichung 6 zeigen lässt.

Jobangebote+ passend zum Thema

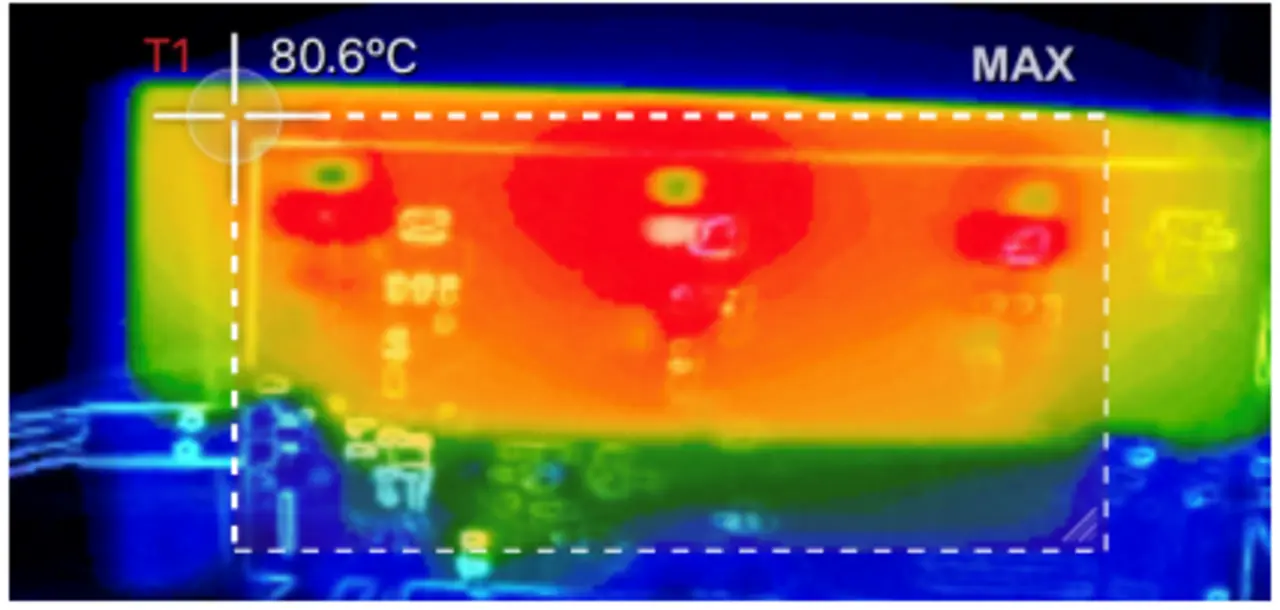

Thermische Eigenschaften

Mithilfe eines Wärmebilds (Bild 5) können die thermischen Eigenschaften des linearen Spannungs-Vorreglers auf Basis des in Bild 3 gezeigten Schaltplans veranschaulicht werden. Die Abmessungen der mit 1-oz-Kupferkaschierung versehenen, zweilagigen Testplatine betragen 85 mm x 40 mm. Die maximale Temperatur der NPN-Transistoren beträgt 80 °C bei 18 V Eingangsspannung und einer TA von 25 °C. Die maximale Temperatur bleibt auch bei TA = 85 °C unter dem höchstzulässigen TJ-Wert von 150 °C.

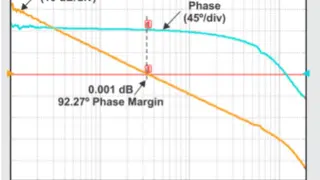

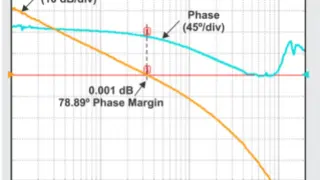

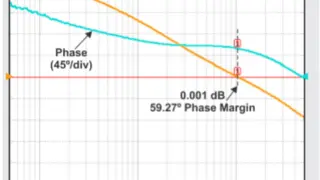

Verstärkungs- und Phasengang des diskreten linearen Spannungsreglers

Bode-Diagramm

Bild 6 gibt den Verstärkungs- und Phasengang des diskreten linearen Spannungsreglers ohne Ausgangskondensator und Kompensationsnetzwerk wieder (C2 und C4 nicht bestückt). Das System ist stabil mit einer hohen Transitfrequenz und einer Phasenreserve von 60°.

In Bild 7 ist der Verstärkungs- und Phasengang der Schaltung mit einem Ausgangskondensator von 220 nF und ohne Kompensationsnetzwerk (C4) dargestellt. Mit einer Phasenreserve von nur 6° ist das System instabil.

In Bild 8 ist zu sehen, wie sich das Hinzufügen eines Kompensationsnetzwerks vom Typ I (C4 = 100 pF) auswirkt. Der Ausgangskondensator bleibt mit 220 nF unverändert. Mit einer Transitfrequenz von 35 kHz und einer Phasenreserve von 92° ist das System stabil.

In Bild 9 schließlich wird die Ausgangskapazität C2 auf 4,7 µF erhöht. Mit einer Transitfrequenz von 34 kHz und einer Phasenreserve von 79° ist auch dieses System stabil.

Gängige Designprobleme überwinden

Das Erreichen der nötigen thermischen Eigenschaften in Automotive-Anwendungen mit hohen Strömen kann anspruchsvoll sein, wenn mit Treibern für kurze LED-Strings gearbeitet wird. Eine diskreter Linearregler auf Basis des für Automotive-Applikationen konzipierten TL431LI-Q1 hilft bei der Überwindung der gängigen Designprobleme, zu denen die Verlustleistung und die Stabilität zählen. Durch Verwendung des TL431LI-Q1 in einer linearen Reglerkonfiguration ist es unter Wahrung eines niedrigen Kostenniveaus möglich, die notwendigen thermischen Eigenschaften für typische Automotive-Anwendungen zu erreichen.

Literatur

[1] Ronald Michallick: »Understanding Stability Boundary Conditions Charts in TL431, TL432 Data Sheet«, Texas Instruments Application Report (SLVA482A), Januar 2014.

[2] »AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation«, Texas Instruments Application Report (SNVA020B), Mai 2013.

Weiterführende Websites

- Integrierte Schaltungen und Referenzdesigns für Frontleuchten (Texas Instruments)

- Integrierte Schaltungen und Referenzdesigns für Heckleuchten (Texas Instruments)

- Diskreter Linear-Vorregler für Kfz-Heckleuchten

- Passive Bauelemente