Elektromobilität

Chips für Ladestationen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Unterschiedliche Designanforderungen

Um die grafischen Darstellungen zu vereinfachen, soll das System in zwei Abschnitte untergliedert werden:

- das zu überwachende Stromversorgung und

- die mit niedriger Spannung arbeitenden Kommunikationsfunktionen des Systems.

Jobangebote+ passend zum Thema

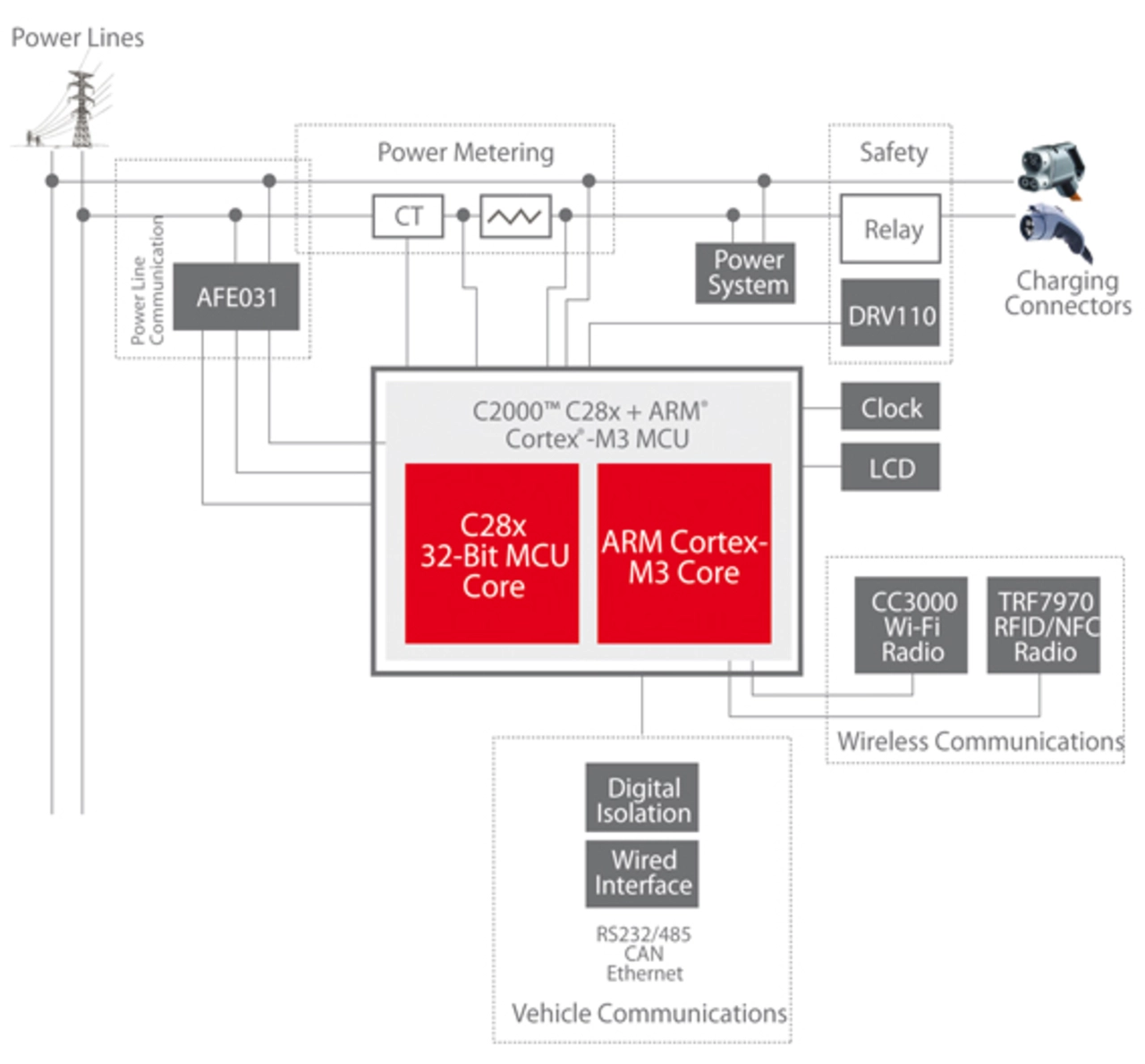

Da wir es hier mit Hoch- und Niederspannungssystemen zu tun haben, sind auch die Anforderungen an die Isolation zwischen diesen beiden Domänen zu berücksichtigen. Wie schon weiter oben erwähnt, werden Ladegeräte für Elektrofahrzeuge in drei Kategorien eingeteilt, nämlich die Levels 1 und 2 (Laden mit Wechselstrom) und Level 3 (Schnellladen mit Gleichstrom). Systeme der Levels 1 und 2 ähneln hat ihrer Architektur herkömmlichen Stromzählern (Bild 1). Ein solcher Zähler wird einfach an eine ein- oder dreiphasige Wechselstromquelle (das öffentliche Netz) angeschlossen, Leistungsregelungsstufen enthält das System nicht. Die Ladestation überwacht vielmehr lediglich den Energiefluss.

Hinzu kommen die Funktionen zur Kommunikation mit dem zu ladenden Fahrzeug und mit dem Zahlungs-Gateway sowie Sicherheitsüberwachungs- und Trennfunktionen. Ladegeräte der Levels 1 und 2 nutzen die bordeigenen Ladefunktionen des jeweiligen Fahrzeugs, die aus der PFC- und der Hochsetzstufe sowie der Hochspannungs-Gleichstrom-Ladeschaltung bestehen. Ladegeräte des Levels 1 basieren auf der standardmäßigen Netzspannung von 120/240 V und bieten bis zu 16 A Ladestrom. Ladegeräte des Levels 2 können entweder mit 240 V Einphasen- oder 480 V Drehstrom arbeiten, allerdings begrenzt auf 32 A Ladestrom. Sowohl bei Level 1 als auch bei Level 2 fungiert das Ladegerät allerdings nur als eine mit einem Verbrauchsmesser versehene Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Stromnetz und dem zu ladenden Fahrzeug. Energieumwandlungsstufen gibt es bei diesen Lösungen nicht.

Völlig anders arbeiten dagegen die Gleichstrom-Schnellladesysteme. Sie wandeln die Spannung aus dem Wechselstromnetz in eine höhere Gleichspannung um und können bis zu 400 A Ladestrom liefern. Während eine Ladestation der Level 1 oder 2 vier bis acht Stunden benötigt, um ein gängiges Elektrofahrzeug aufzuladen, leistet ein DC-Boost-Ladegerät das gleiche in 20 bis 30 Minuten. Obwohl die Leistungsstufen bei Level 1 und 2 völlig anders aussehen als bei Level 3, ist die Messapplikation bei allen dreien die gleiche, da der mit dem Verbrauchsmesser bestückte Eingang stets am Wechselstromnetz hängt, also vor etwaigen PFC-Stufen.

In einer Bezahl-Ladestation eines der drei Levels sind folgende Funktionen immer oder je nach den Optionen für die Rechnungsstellung und Kommunikation möglicherweise erforderlich:

- Messung des tatsächlichen Energieverbrauchs des zu ladenden Fahrzeugs (meist in Kilowattstunden),

- Störungsmanagement und Schutz des Systems,

- Zahlungsabwicklung über Kreditkarte, Smartcard, Geldscheineingabe oder Mobiltelefon (mit NFC),

- Kommunikation für den Zahlungsverkehr (Wi-Fi, Ethernet oder PLC) und

- Kommunikation für das Lademanagement mit dem Fahrzeug (CAN, RS-232, Ethernet, PLC oder PWM).

Das Stromzählersystem lässt sich leicht so aufteilen, dass sich alle Funktionen in einem Embedded-Prozessor unterbringen lassen (bei Verwendung eines Dual-Core-Prozessors mit einem Subsystem). Viele Halbleiteranbieter haben auch eine Reihe von Lösungen für die Funkkommunikation und die Systemisolation im Angebot. Auf Basis der oben aufgelisteten Funktionen lässt sich das System auch in kleinere Teilesegmente untergliedern – beginnend mit der Notwendigkeit zum Messen und Ermitteln der Kilowattstunden, die verbraucht wurden und dem Kunden in Rechnung gestellt werden müssen.

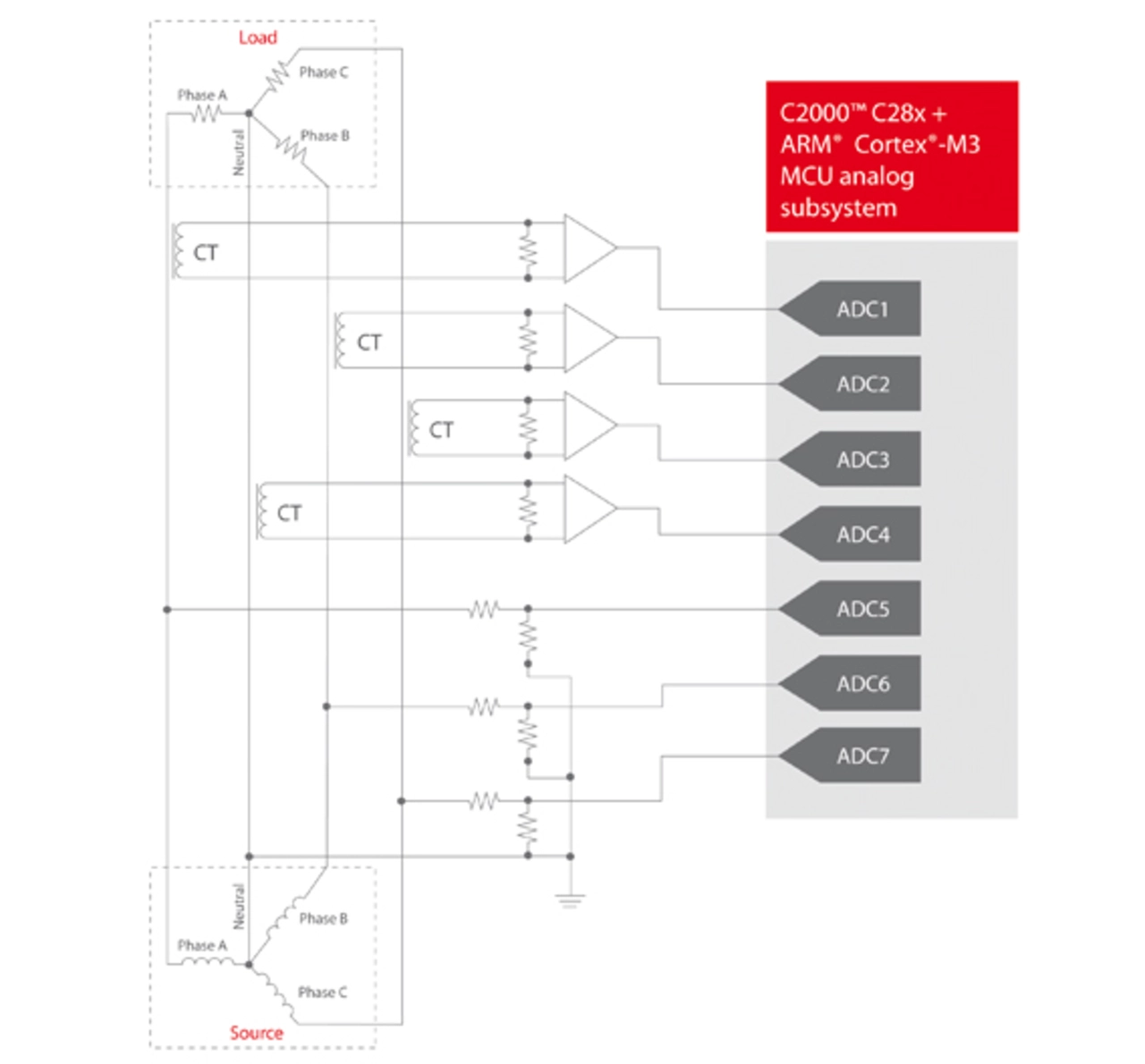

Wie in Bild 2 zu sehen, nutzt die Stromzählerstufe das analoge Subsystem des Dual-Core-Mikrocontrollers. Sie bedient sich dabei der eingebauten A/D-Wandler (ADCs) und der Verarbeitungsleistung der CPU (in diesem Fall des DSP-Cores) im Verbund mit einem Stromwandler. Um die Manipulationssicherheit zu erhöhen, kann man zusätzlich eine Schaltung auf Basis eines Strommesswiderstands (Shunt) hinzufügen. In Verbindung mit einer Echtzeituhr (Real-Time Clock, RTC) vereinfachen sich die Verarbeitungsfunktionen für die Bestimmung der geladenen Energie zu einer standardmäßigen Messung von Strom und Spannung, die sich mit einer Kombination aus den bis zu sieben Eingängen des A/D-Wandlers des Mikrocontrollers bewältigen lässt. Entscheidend ist hierbei, ob Stromwandler und Shunt parallel genutzt werden und wie viele Phasen zu messen sind.

- Chips für Ladestationen

- Unterschiedliche Designanforderungen

- Systemsicherheit erhöhen

- Integration der Zahlungsabwicklung