Antriebstechnik

Die nächste Generation CSTBT-Module

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Gesamtverluste gering halten

Neben der bereits erwähnten Zuverlässigkeit sind die Gesamtverluste in einer Applikation ein wichtiges Auswahlkriterium für ein Leistungsmodul. Dabei ist die Abstimmung von dynamischen Verlusten (Schaltverlusten) und den statischen Verlusten (Durchlassverluste), die z.B. über Dotierungen oder Bestrahlungsprozesse in der Chipfertigung eingestellt werden können, besonders wichtig, um das Leistungsmodul für bestimmte Anwendungen zu optimieren. Bei der neuen Chipversion wurden die eben erwähnten Maßnahmen zur Verbesserung der Durchlassverluste zum Teil in bessere dynamische Verluste transformiert, um auch für Anwendungen mit höheren Schaltfrequenzen attraktive Leistungsmodule bereitzustellen.

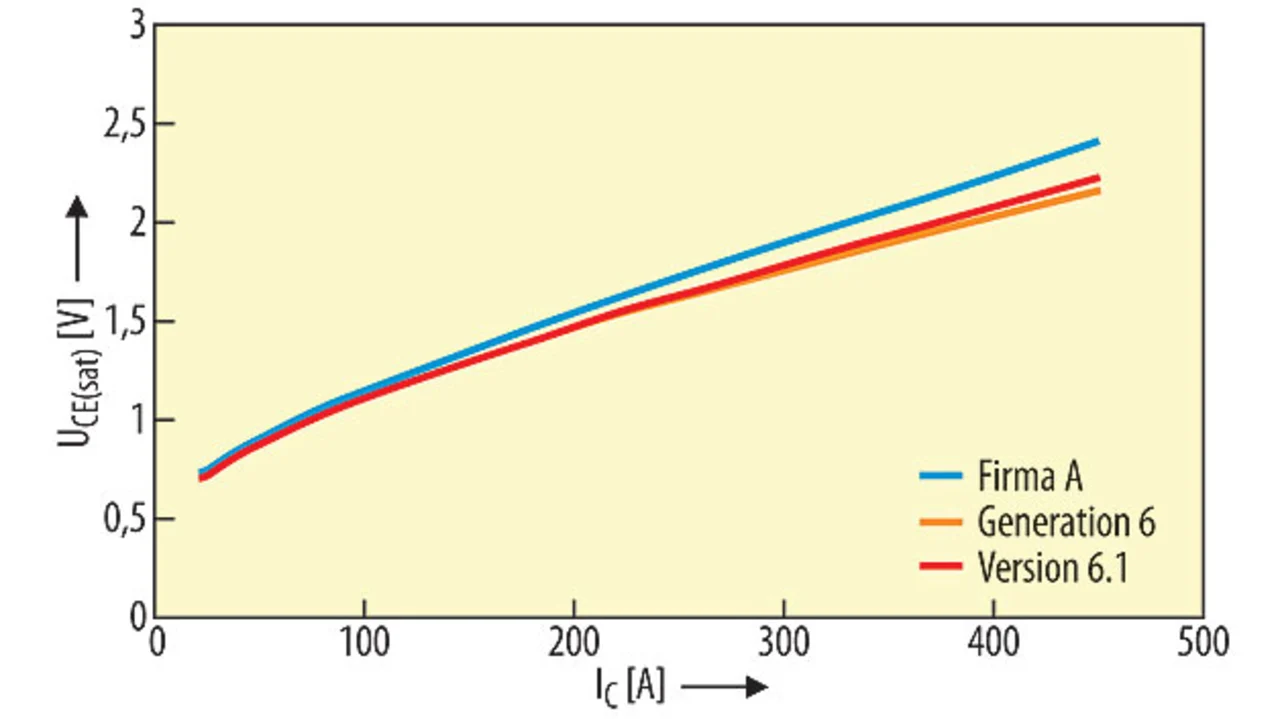

Die Leitendverluste der neuen CSTBT-Generation sind ähnlich wie die der Vorgängerversion auf einen sehr niedrigen Wert im Vergleich zu einem marktüblichen Leistungsmodul eingestellt (Bild 2). Die im Vergleich zur Generation 6 fast gleich gebliebenen statischen Durchlassverluste kommen z.B. Frequenzumrichtern für die Antriebstechnik zugute.

Obwohl der CSTBT der Version 6.1 bis zu einer Sperrschichttemperatur Tj von +175 °C spezifiziert ist, werden die allermeisten Vergleiche immer noch bei einer Tj von +125 °C gemacht. Tatsächlich werden die Chips in Leistungsmodulen für die Antriebstechnik auch im Normalbetrieb in der Regel bis zu einer Sperrschichttemperatur von maximal +125 °C betrieben. Während des in der Regel zeitlichen und in seiner Häufigkeit begrenzten Überlastfalls kommt es bei sehr vielen Applikationen höchstens zu Sperrschichttemperaturen von bis zu +150 °C. Die in der Spezifikation für den sicheren Arbeitsbereich im schaltenden Betrieb (Switching Safe Operating Area (SWSOA)) des CSTBT verbleibenden 25 K werden in der Regel kaum ausgenutzt. Sie stellen eine tatsächlich nutzbare Sicherheitsmarge dar, die für die hohe Zuverlässigkeit von CSTBT spricht.

Bei den Leitendverlusten der neuen CSTBTs sind keine Verbesserungen sichtbar. Daher hat sich Mitsubishi Electric auf das Verbessern der dynamischen Verluste konzentriert. Beim Schalten in 2-Level-Konfigurationen sind außer beim eher seltenen Fall des Betriebs bei lückendem Strom immer ein CSTBT und eine Freilaufdiode beteiligt. Daher sollten insbesondere im Hinblick auf die dynamischen Verluste während des Einschaltvorgangs des CSTBT auch die bei diesem transienten Vorgang entstehenden Recovery-Verluste in der Freilaufdiode betrachtet werden. Das heißt: Die Entwicklung der neuen CSTBTs hat die Anpassung der Freilaufdiode nach sich gezogen.

Der durch den äußeren Gate-Widerstand RG einstellbare Bereich der Schaltgeschwindigkeit wurde bei der aktuellen Generation im Hinblick auf geringe dynamische Gesamtverluste auch unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) optimiert. Dieses Zusammenspiel zwischen CSTBT und der Freilaufdiode, die bisher im Hintergrund der Betrachtung war, beeinflusst die Gesamtverluste wesentlich und hat einen entscheidenden Einfluss auf das EMV-Verhalten des Leistungsmoduls.

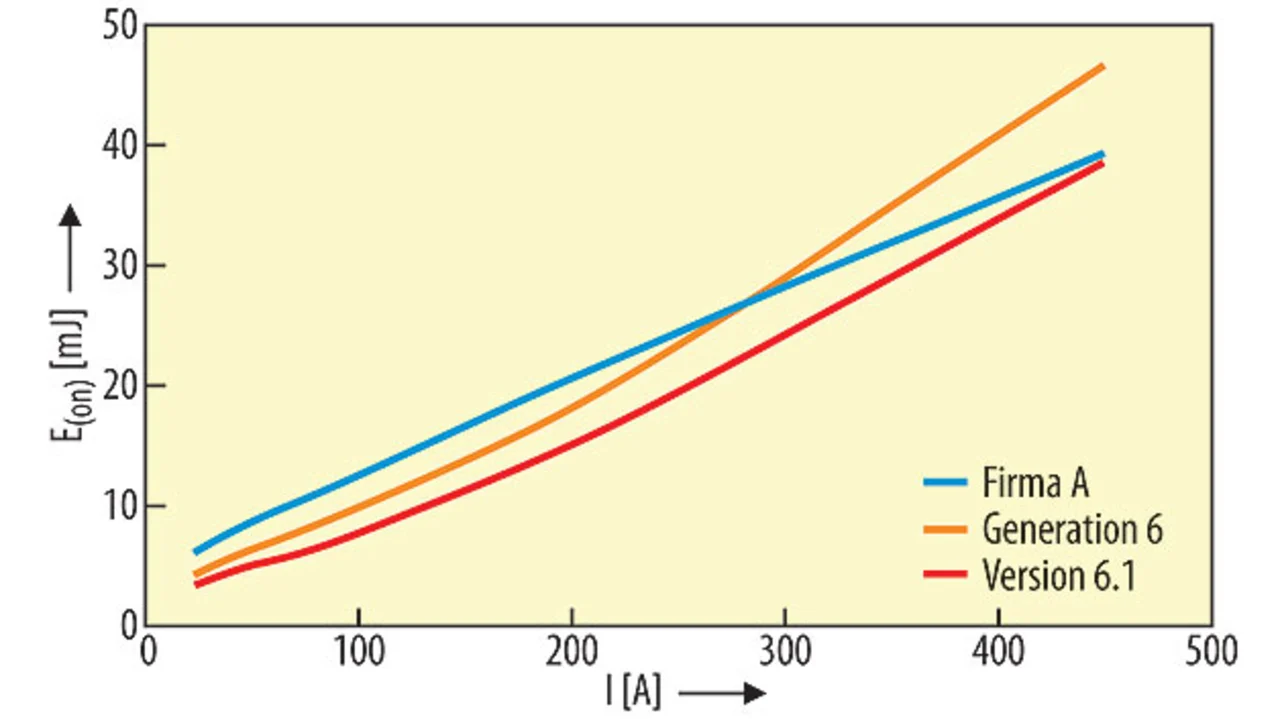

Im ersten Schritt werden zunächst die Einschaltverlustenergien des neuen 450-A-/1200-V-CSTBT-Moduls betrachtet:

Die in Bild 3 dargestellten Einschaltverluste für verschiedene Module wurden bei einer Tj von +125 °C und einer Zwischenkreisspannung UCC von 600 V aufgenommen.

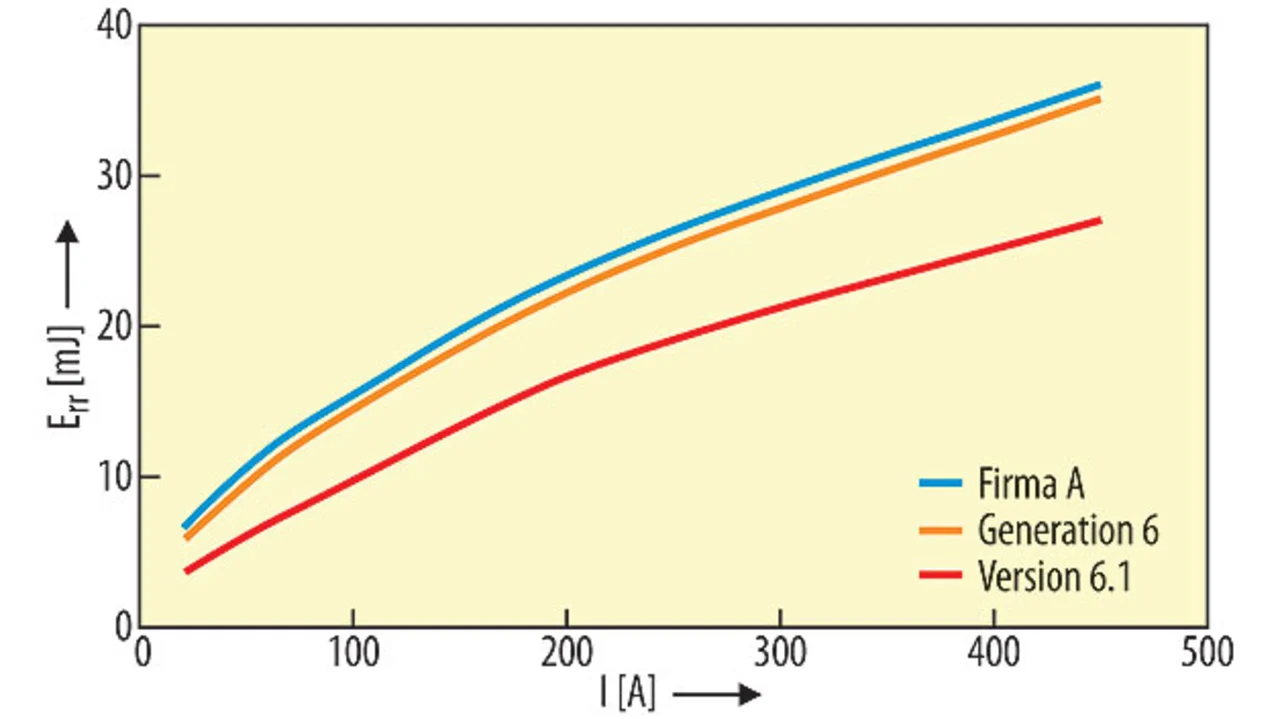

Für die eben erwähnten Recovery-Verluste wurden die Untersuchungen unter gleichen Bedingungen durchgeführt (Bild 4). Im Vergleich zur Vorgängergeneration konnte eine Verbesserung um fast 9 mJ bei einem Strom von 400 A erzielt werden. Als Ergebnis für die neue Version der CSTBT-Leistungsmodule kann festgehalten werden, dass sowohl die Einschaltverluste E(on) als auch die Recovery-Verluste E(rr) der Freilaufdiode im Vergleich zur 6. Generation und im Vergleich zu den marktüblichen IGBT-Modulen deutlich verbessert wurde.

Schaltverhalten im Betrieb

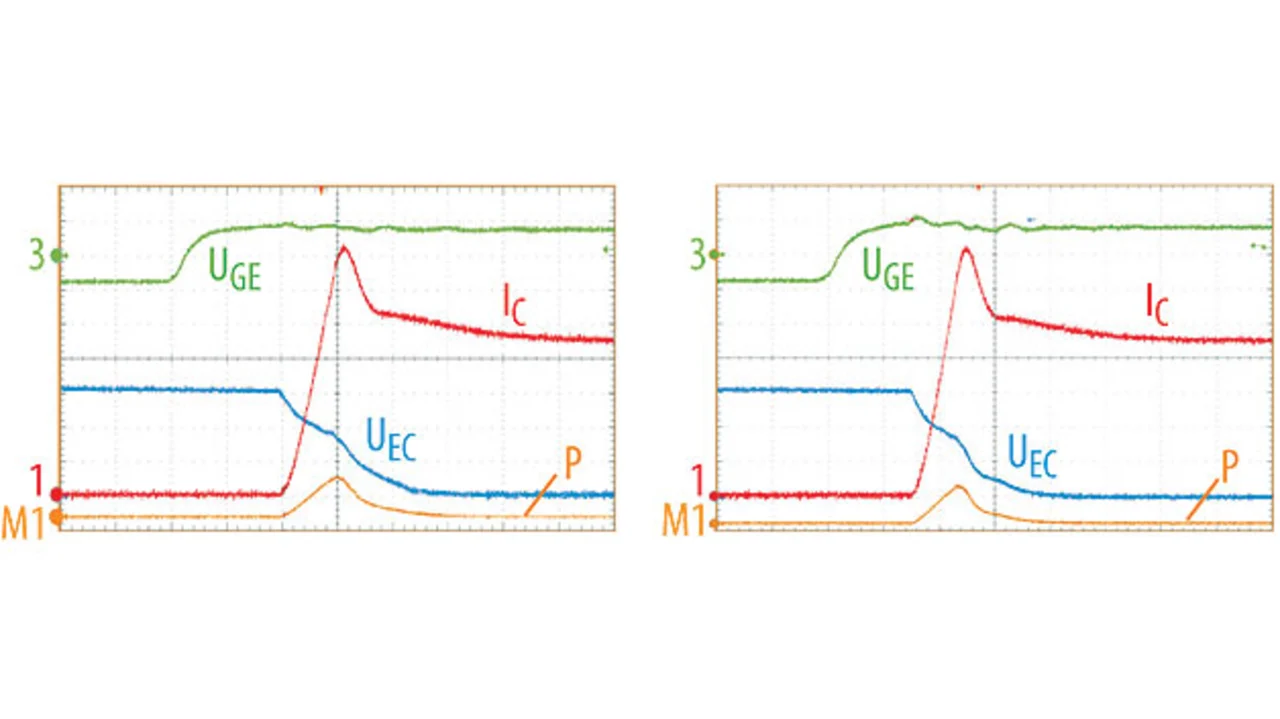

Eine naheliegende Vermutung wäre, dass dieser Verlustvorteil durch schneller schaltende Elemente und gegebenenfalls durch abruptes Recovery-Verhalten erkauft wurde. Daher wird im folgenden Teil anhand von Oszillogrammen das tatsächliche Schaltverhalten beim Einschaltvorgang und bei der Freilaufdioden-Recovery untersucht.

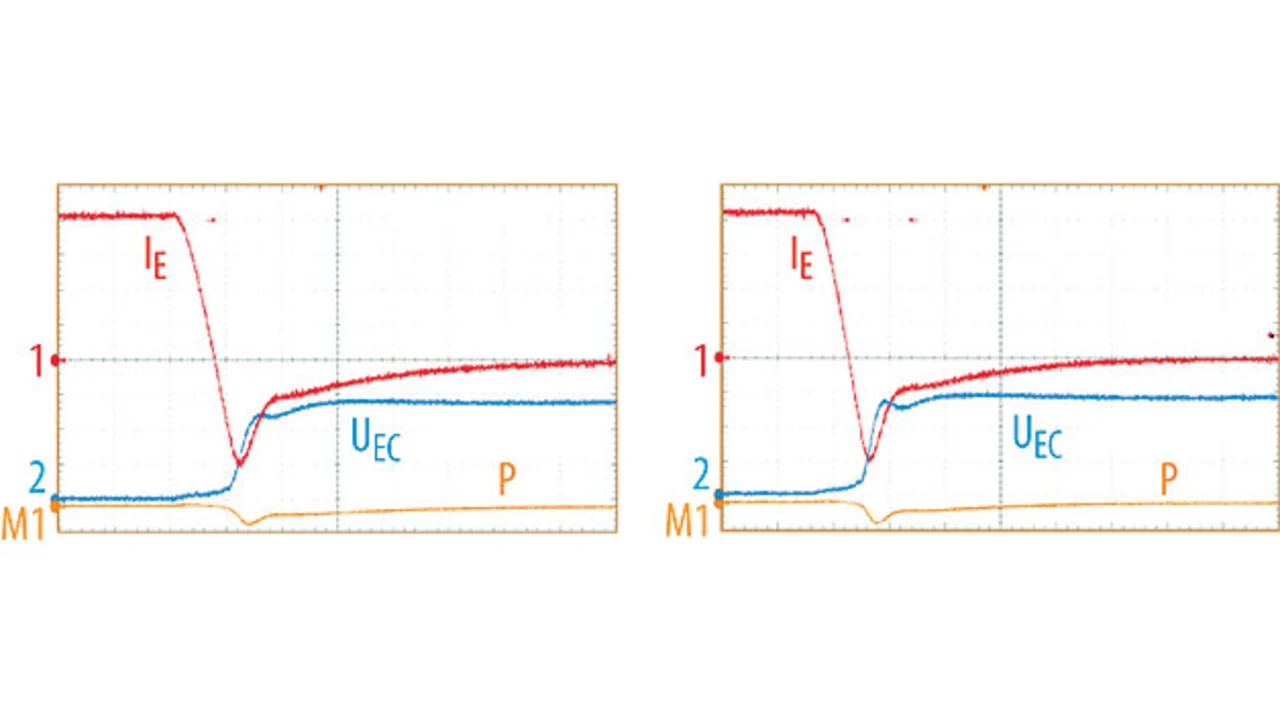

Die analysierten Spannungs- und Stromverläufe wurden bei einer Zwischenkreisspannung von 600 V, einem geschalteten Kollektorstrom von 450 A und einem Gesamt-Gatewiderstand RGtotal von 4,3 Ω aufgenommen (Bild 5). Beide Chip-Generationen zeigen in diesem Betrieb keine Oszillationen.

Das von der Generation 6 leicht unterschiedliche Schaltverhalten der neuen Version äußert sich nicht durch ein größeres dU/dt der Kollektor-Emitter-Spannung UCE, sondern ist im Vergleich bei der Version 6.1 durch die etwas mehr exponentiell abfallende Spannungskurve zu erkennen. Die 6. Generation hingegen weist bei der UCE ab ca. der halben Zwischenkreisspannung ein etwas mehr linear abfallendes Verhalten im Verlauf auf. Da der Stromverlauf und insbesondere die Spitze des Recovery-Stroms im Vergleich nahezu unverändert ist, sinkt die Momentanleistung, d.h. das Produkt aus UCE und IC, hauptsächlich durch diese in der neuen Version mehr exponentiell abfallende Spannung. Die in diesem Bereich geringere Momentanleistung als Teil des über den gesamten relevanten Zeitbereich zu integrierenden Produkts führt zu den in Bild 3 bereits dargestellten Vorteilen der Einschaltverluste.

Als Ergebnis dieser Analyse kann der Vorteil der Einschaltverluste der neuen CSTBTs hauptsächlich an dem geringeren Spannungsniveau im letzten Drittel des Schaltvorgangs und nicht an einer signifikanten Erhöhung des dU/dt festgemacht werden. Im Prinzip kann aufgrund dieser ersten Analyse des Schaltverhaltens festgestellt werden, dass im Vergleich zur Vorgängergeneration eher geringe Veränderungen des EMV-Verhaltens des Leistungsmoduls erwartet werden können. Genauso wichtig bei der Betrachtung des EMV-Verhaltens ist das Schaltverhalten der Freilaufdiode, die im Anschluss näher analysiert wird.

Bild 6 zeigt das Recovery-Verhalten der 6. Generation bzw. der Version 6.1 bei einem geschalteten Strom von 450 A und einer Zwischenkreisspannung von 600 V bei einer Tj von +150 °C; der Gesamt-Gate-Widerstand RGtotal beträgt 4,3 Ω.

Während die Amplitude des Recovery-Stroms im Vergleich der Generationen fast unverändert bleibt, fällt auf, dass im Fall der neuen Version dieser Strom im weiteren Verlauf bei nahezu gleichem di/dt tiefer abfällt. Infolgedessen wird der Betrag des Produkts aus abklingendem Sperrverzugsstrom und Emitter-Kollektor-Spannung UEC geringer. Für das zu bildende Integral in der Darstellung der Recovery-Verluste führt der verringerte Beitrag des abklingenden Sperrverzugsstroms der Version 6.1 zu der bereits in Bild 4 als Funktion des Emitterstroms dargestellten Verbesserung der Recovery-Verluste.

- Die nächste Generation CSTBT-Module

- Gesamtverluste gering halten

- Gehäuse bleibt marktkompatibel