Sorgfältige Abstimmung ist notwendig

RMS-Ströme bei Eingangskondensatoren richtig berücksichtigen

Eingangskondensatoren sind für Abwärtswandler essenziell. Sie puffern Stromspitzen und reduzieren Spannungsschwankungen. Folglich ist es entscheidend, dass Entwickler die Ströme in den Eingangskondensatoren wirklich verstehen.

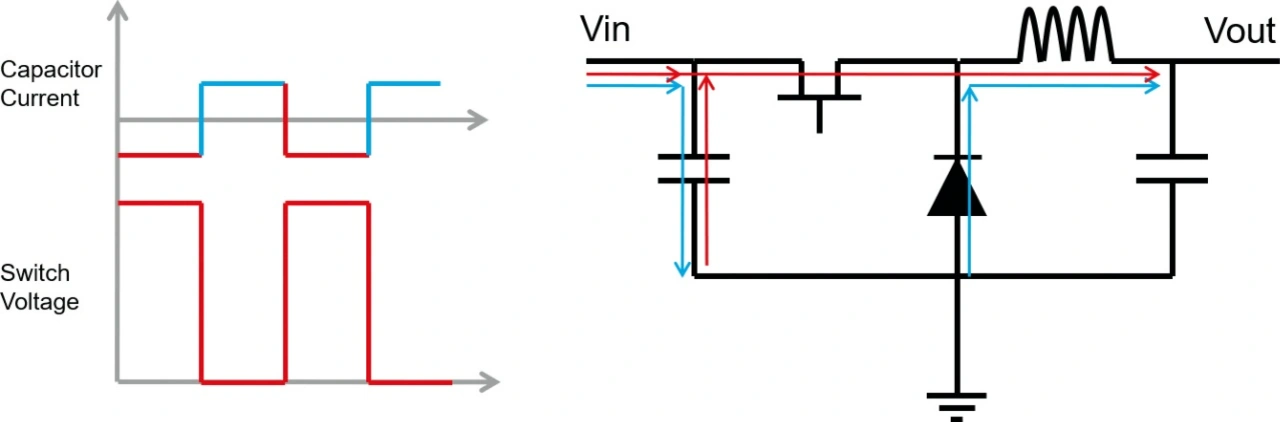

Alle Abwärtswandler brauchen Eingangskondensatoren. Sie speichern die Ladung, die den Strompuls liefern, wenn der High-Side-Schalter eingeschaltet wird. Sobald der High-Side-Schalter wieder ausgeschaltet wird, werden die Kondensatoren wieder aufgeladen (Bild 1).

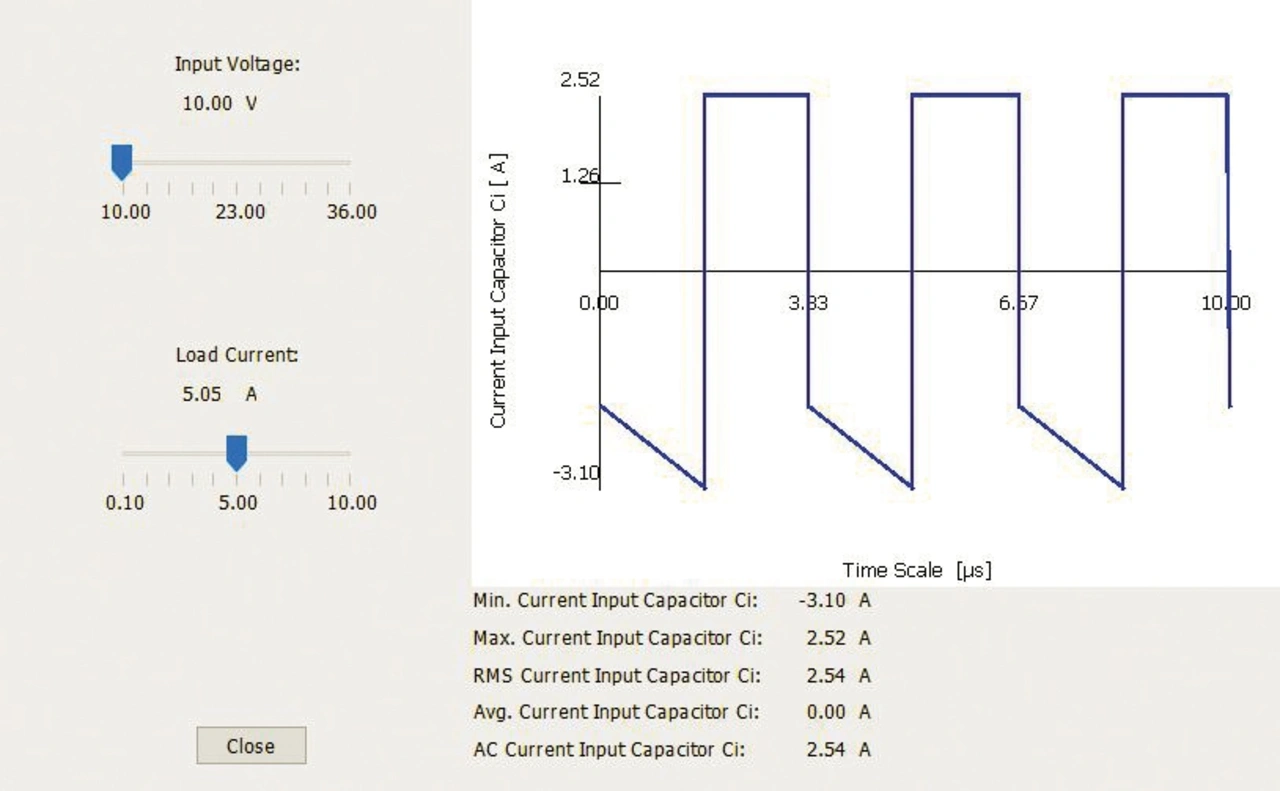

Dementsprechend bewirken die Schaltvorgänge des Abwärtswandlers, dass der Eingangskondensator kontinuierlich geladen und entladen wird, so dass die an ihm anliegende Spannung zyklisch steigt und fällt. Diese Spannungsänderung stellt die Eingangsspannungswelligkeit des Wandlers bei der Frequenz der Schaltvorgänge dar. Der Eingangskondensator dient dazu, diese Strompulse zu glätten, um eine möglichst geringe Welligkeit der Eingangsspannung zu erreichen. Der Kapazitätswert des Kondensators entscheidet entsprechend über die Höhe der Spannungswelligkeit, deshalb muss der Kondensator so dimensioniert sein, dass er den Effektivwert (RMS: Root Mean Square) des Rippelstroms verkraftet. Bei der Berechnung des RMS-Stroms wird davon ausgegangen, dass nur ein einziger Eingangskondensator ohne äquivalenten Serienwiderstand (ESR) oder äquivalente Serieninduktivität (ESL) vorhanden ist. Die endliche Ausgangsinduktivität ist entsprechend für die eingangsseitige Stromwelligkeit berücksichtigt (Bild 2).

Stromaufteilung zwischen parallelen Eingangskondensatoren

In der Praxis werden meist mehrere Eingangskondensatoren parallelgeschaltet, um die erforderliche Kapazität bereitzustellen. Diese Kondensatoren umfassen häufig einen kleinen, für hohe Frequenzen geeigneten Mehrschicht-Keramikkondensator (MLCC: Multilayer Ceramic Capacitor) mit einer Kapazität von beispielsweise 100 nF. Zusätzlich dazu werden ein oder mehrere größere MLCCs (10 oder 20 µF) verwendet, die in einigen Fällen durch einen polarisierten Bulk-Kondensator (100 µF) ergänzt werden.

Die verschiedenen Kondensatoren haben zwar ähnliche, aber in mancher Hinsicht auch unterschiedliche Aufgaben. Der hochfrequente MLCC entkoppelt schnelle transiente Ströme, die durch den Schaltvorgang der MOSFETs im Gleichspannungswandler verursacht werden. Die größeren MLCCs wiederum liefern die Strompulse an den Wandler, und zwar in Abhängigkeit der Schaltfrequenz und deren Oberschwingungen. Der große Bulk-Kondensator liefert den Strom, der notwendig ist, um auf Lastsprünge am Ausgang reagieren zu können, insbesondere wenn die Impedanz der Eingangsquelle ein schnelles Ansprechen nicht zulässt.

Ein großer Bulk-Kondensator hat aber noch weitere Auswirkungen: Häufig weist er einen großen ESR-Wert (äquivalente Serienwiderstand) auf, der den Q-Faktor des Filters dämpfen kann. Je nachdem, wie hoch die äquivalente Impedanz des Bulk-Kondensators bei der Schaltfrequenz im Vergleich zu den Keramikkondensatoren ausfällt, kann es in diesem Kondensator auch zu hohen RMS-Strömen bei der Schaltfrequenz kommen.

Im Datenblatt des Bulk-Kondensators ist ein Maximalwert für den Effektivstrom (RMS-Strom) angegeben, um eine übermäßige Eigenerwärmung zu verhindern und die Lebensdauer des Bauteils nicht zu beeinträchtigen. MLCCs zeichnen sich durch einen sehr geringen ESR-Wert aus und erwärmen sich damit durch den RMS-Strom deutlich weniger. Trotz der geringen ESR-Werte lassen Schaltungsentwickler manchmal den maximalen RMS-Strom in den Datenblättern von Keramikkondensatoren komplett außer Acht. Dabei müssen die RMS-Ströme in den einzelnen Kondensatoren unbedingt beachtet werden, um auch in diesem Fall eine Überhitzung und vorzeitigen Ausfall zu verhindern.

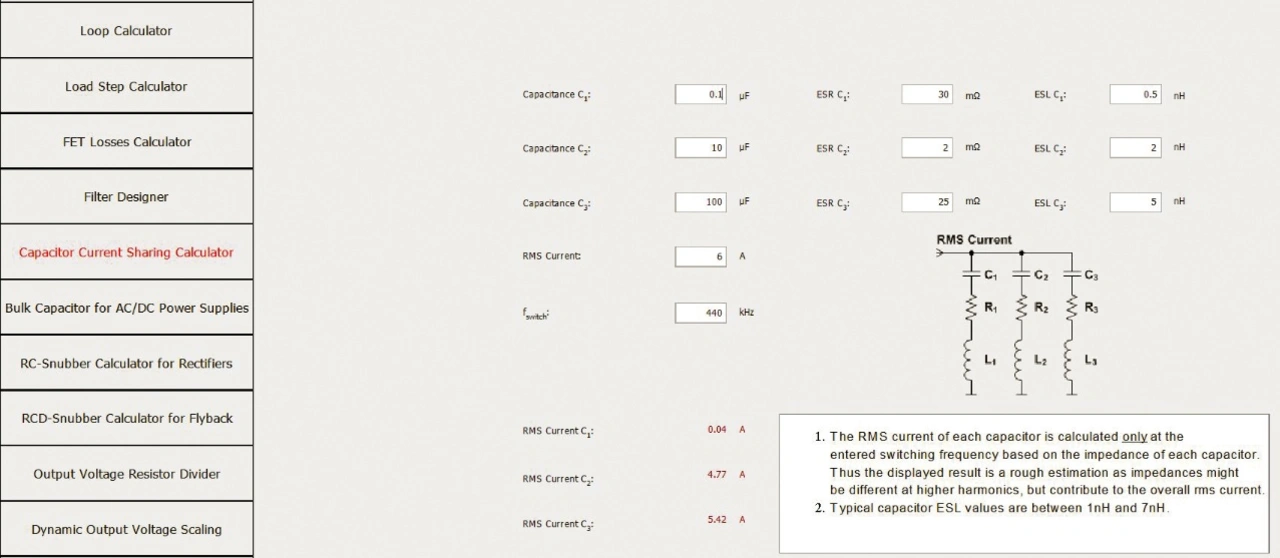

Kommen mehrere größere MLCCs zum Einsatz, können diese zusammengefasst werden, und es reicht, ihre Ersatzkapazität in den »Current-Sharing«-Rechner einzugeben, um die RMS-Ströme in parallelen Eingangskondensatoren zu berechnen. Obwohl bei der Berechnung des RMS-Stroms nur die Grundschwingung zugrunde gelegt wird, stellt das Tool eine sinnvolle Verfeinerung der Berechnung des RMS-Stroms für einen einzigen Eingangskondensator dar.

Als Beispiel sei eine Anwendung mit VIN = 9 V, VOUT = 3 V, IOUT = 12,4 A, fSW = 440 kHz und L = 1 µH betrachtet. Die drei parallelgeschalteten Eingangskondensatoren könnten Kapazitäten von 100 nF (MLCC mit ESR = 30 mΩ und ESL = 0,5 nH), 10 µF (MLCC mit ESR = 2 mΩ und ESL = 2 nH) und 100 µF (Bulk-Kondensator mit ESR = 25 mΩ und ESL = 5 nH) haben. Im ESL-Wert ist hier die Leiterbahninduktivität enthalten.

Die Ergebnisse des Current-Sharing-Rechners für dieses Beispiel sind in Bild 3 zu sehen. Wie erwartet, beträgt der Strom im 100-nF-Kondensator nur 40mA, während es für den größeren MLCC und den Bulk-Kondensator 4,77 A bzw. 5,42 A sind.

In der Praxis ist die tatsächliche Kapazität eines 10-µF-MLCCs aufgrund der angelegten Spannung etwas geringer. Beispielsweise könnte ein 10-µF-X7R-MLCC (25 V Nennspannung) im 0805-Gehäuse bei einer Vorspannung von 12 V nur 30 Prozent seiner Nennkapazität liefern, wodurch der Strom im Bulk-Kondensator auf 6,38 A ansteigen könnte, was dessen maximal zulässigen RMS-Strom möglicherweise übersteigt. Die Lösung für dieses Problem besteht darin, mehrere Kondensatoren mit größeren Gehäusen parallelzuschalten. Ein 10-µF-X7R-MLCC im 1210-Gehäuse kann bei 12 V noch 80 Prozent seiner Nennkapazität beibehalten, und drei dieser Kondensatoren in Parallelschaltung erreichen somit einen effektiven Kapazitätswert von 24 µF, wenn sie als C2 im Current-Sharing-Rechner eingesetzt werden. Der RMS-Strom im Bulk-Kondensator geht in diesem Fall auf den besser beherrschbaren Wert von 3,07 A zurück, und außerdem verringern sich die ESR- und ESL-Werte des C2-Zweigs um den Faktor drei.

Die geringe Kapazität und der relativ hohe ESR-Wert des 100-nF-MLCC bedeuten, dass dieser Kondensator für die Stromversorgung bei der Schaltfrequenz und ihren Harmonischen niedrigerer Ordnung nur eine geringe Rolle spielt. Die Funktion dieses Kondensators besteht darin, Transienten im Nanosekundenbereich zu entkoppeln, die bei den Schaltvorgängen der MOSFETs entstehen, weshalb diese Kondensatoren oft auch »Hochfrequenz«-Kondensator genannt werden.

Um möglichst effektiv zu sein, sollten diese Kondensatoren möglichst nah an den Versorgungsspannungs- und Masse-Pins des Reglers platziert werden, so dass die Leiterbahnen auf der Platine so kurz wie möglich sein, um die Induktivität zu senken. Andernfalls verhindert die parasitäre Induktivität der Leiterbahnen, dass die hochfrequenten Anteile der Schaltfrequenz wirksam entkoppelt werden.

Darüber hinaus sollte das Gehäuse dieses Kondensators möglichst klein sein, um seinen ESL-Wert zu minimieren. Ein Hochfrequenzkondensator mit einer Kapazität von weniger als 100 nF und in einem kleinen Gehäuse kann aufgrund seiner höheren Eigenresonanzfrequenz und seines spezifischen ESR-Wertes besonders effektiv zur Entkopplung in bestimmten Frequenzbereichen eingesetzt werden. sein, insbesondere in Bezug auf seinen ESR- und Impedanzverlauf.

Auch die größeren MLCCs sollten sich möglichst nah wie möglich am Wandler befinden, um die parasitäre Induktivität der Leiterbahnen zu minimieren und die Effektivität dieser Kondensatoren bei der Schaltfrequenz und ihren Oberschwingungen zu maximieren.

Aus Bild 3 ist ebenfalls zu entnehmen, dass der gesamte RMS-Strom in dem Eingangskondensator (gedacht als ein Kondensator) zwar 6 A beträgt, dass aber die Summe der Effektivströme in C1, C2 und C3 größer als 6 A ist. Dass dies nicht dem Kirchhoffschen Gesetz entspricht, liegt daran, dass dieses Gesetz nur für die Momentanwerte oder die komplexe Addition der zeitlich variablen und phasenverschobenen Ströme gilt.

Verwendung von PSpice oder TINA-TI

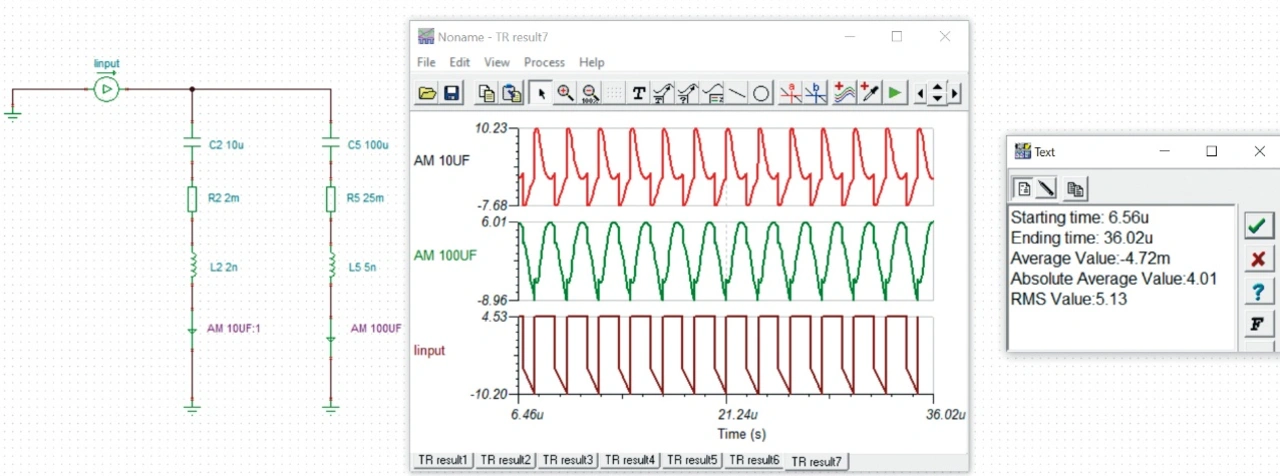

Werden mehr als drei Eingangskondensatorzweige benötigt, können Entwickler mit den Tools »PSpice for TI« oder »TINA-TI« arbeiten. Diese Tools ermöglichen komplexere Berechnungen des Effektivstroms, einschließlich der Harmonischen neben den Grundschwingungen, aber auch die Verwendung eines ausgefeilteren Kondensatormodells, das die Frequenzabhängigkeit des ESR einbezieht.

Mit TINA-TI kann der RMS-Strom in den einzelnen Zweigen wie folgt ermittelt werden: Führen Sie die Simulation aus, klicken Sie auf den gewünschten Stromverlauf und wählen Sie unter dem Menüpunkt »Process« im Waveform-Fenster die Funktion »Averages« aus. TINA-TI verwendet eine numerische Integration über das Intervall zwischen Start- und Endzeit der dargestellten Simulation, um den Effektivstrom zu berechnen.

In der Simulationsansicht in Bild 4 wurde der 100-nF-Kondensator weggelassen, weil sein Strom sehr gering ist und er zu Oszillationen an den Schaltflanken führt. Die mit »Power Stage Designer« durchgeführte Analyse des Stromverlaufs im zusammengefassten Eingangskondensator kommt auf einen Eingangsstrom (IIN) von 6 A, der dem Strom aus Bild 2 entspricht.

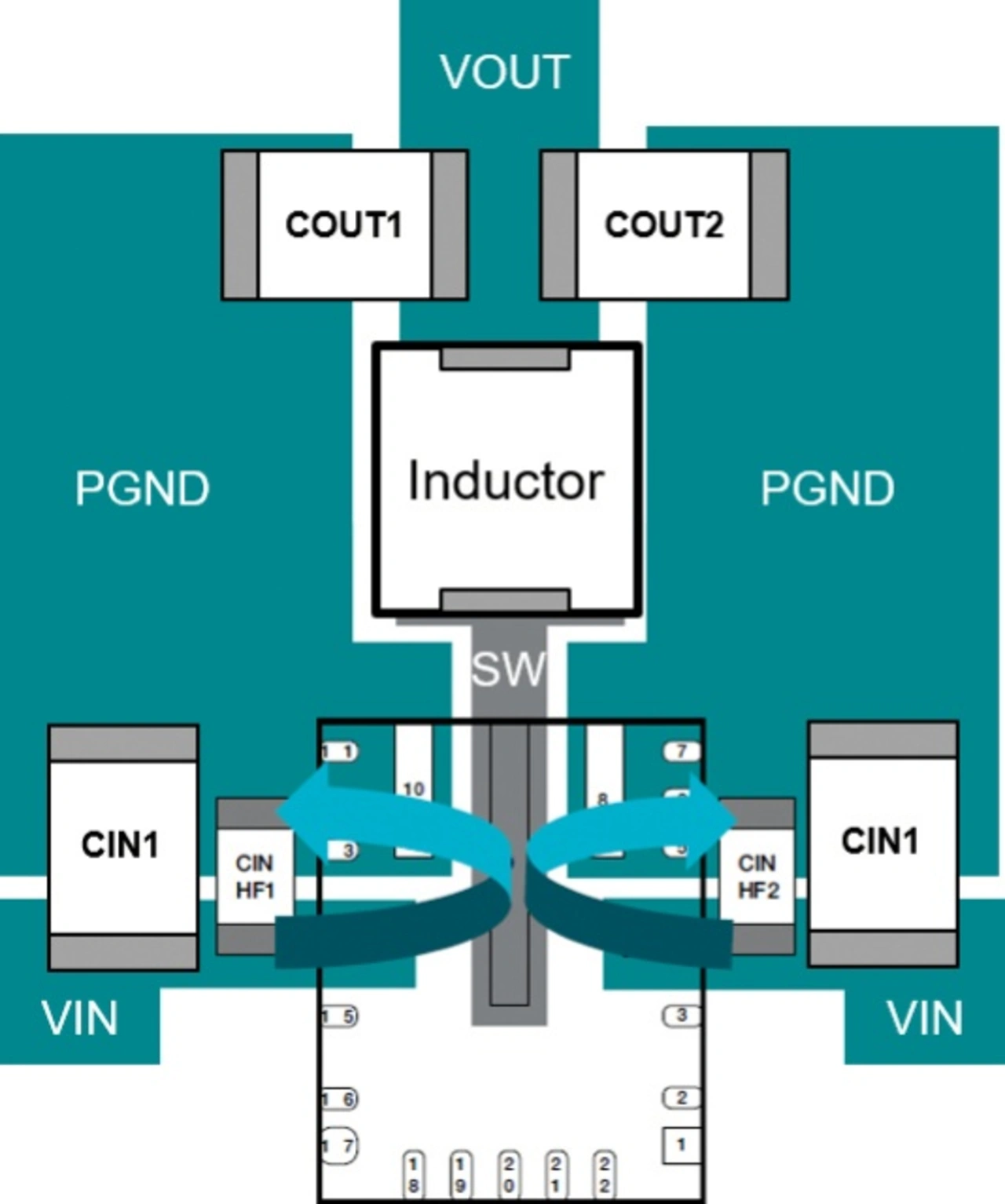

Die Stromverläufe in den Kondensatorzweigen unterscheiden sich grundlegend von den idealisierten trapezförmigen Verläufen, bei denen der ESR- und der ESL-Wert außer Acht gelassen werden. Dieser Unterschied hat Auswirkungen auf Gleichspannungswandler wie den LM60440 von Texas Instruments mit zwei parallelen VIN- und GND-Anschlüssen.

Die spiegelbildliche Pin-Konfiguration ermöglicht den Anschluss zweier identischer, paralleler Eingangsschleifen. Folglich lässt sich die doppelte Eingangskapazität (Hochfrequenz und Bulk) parallel in der Nähe der beiden Paare mit Power-Input- und Power-Ground-Pins (PVIN und PGND) platzieren. Diese Aufteilung auf zwei parallele Stromschleifen hat außerdem zur Folge, dass sich die effektive parasitäre Eingangsinduktivität halbiert.

Hinzu kommt noch, dass die beiden Eingangsschleifen mit gespiegelten Eingängen gleich starke und entgegengesetzte Magnetfelder erzeugen, was zu einer teilweisen Aufhebung des H-Feldes führt und die parasitäre Induktivität weiter reduzieren (Bild 5). Aus Bild 4 wiederum ist zu entnehmen, dass die Ströme in den parallelen Kondensatorzweigen erheblich differieren können, wenn die Kapazitäts-, ESR- und ESL-Werte sowie die Layouts der parallelen Schleifen nicht sorgfältig aufeinander abgestimmt werden.

Überlegungen zur Verwendung von Software-Tools

Um die Eingangskondensatoren für DC/DC-Abwärtswandler korrekt spezifizieren zu können, muss der Entwickler die RMS-Ströme in diesen Kondensatoren kennen. Er kann die Ströme entweder mithilfe von Gleichungen oder mithilfe von Softwaretools wie dem Power Stage Designer von TI abschätzen. Mit diesem Tool lassen sich die Ströme in bis zu drei parallelen Kondensatorzweigen abschätzen.

Komplexere Simulationspakete wie TINA-TI oder PSpice for TI können neben den Strömen auch die Grund- und Oberschwingungen berechnen. Diese Tools können außerdem die frequenzabhängige parasitäre Impedanz und viele weitere parallele Zweige modellieren. Damit lässt sich unter anderem verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Kombination der Eingangskondensatoren in gespiegelten Butterfly-Layouts aufeinander abzustimmen.