Design von Schaltwandlern

»Hot Loops« optimieren

Um den Wirkungsgrad von Schaltwandlern zu verbessern und die Störabstrahlung zu verringern, sollten die parasitären Komponenten der kritischen Leiterschleife – Hot Loop genannt – auf der Platine minimiert werden. Gut zu wissen, welche Faktoren dabei zu beachten sind.

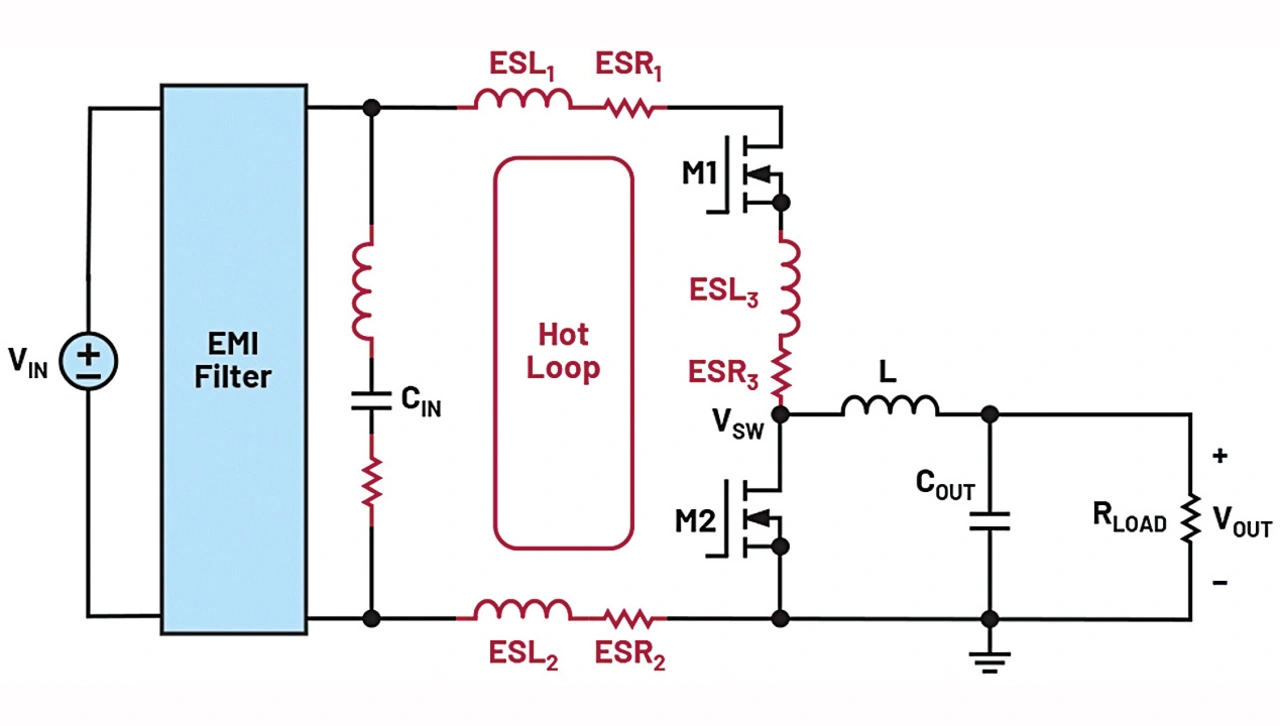

Die »Hot Loop« einer getakteten Stromversorgung ist die kritische, von hochfrequenten Wechselströmen durchflossene Leiterschleife, die aus dem HF-Kondensator und den Leistungs-FETs gebildet wird.

Diese Schleife ist hinsichtlich des Leiterplatten-Layouts als besonders kritisch einzustufen. Bild 1 zeigt einen synchronen Tiefsetzsteller (Buck Converter), bei dem die MOSFETs M1 und M2 mit dem Entkopplungskondensator CIN die kritische Schleife bilden. Schaltet der MOSFET M1 ein, entstehen steile Spannungs- und Stromflanken, für die CIN einen niederimpedanten Pfad bereitstellt. Allerdings besitzen die Gehäuse der Bauelemente sowie die Leiterbahnen der Platine eine gewisse parasitäre Impedanz (ESR und ESL). Infolge der parasitären Induktivitäten ruft ein schnelles di/dt hochfrequente Oszillationen und damit elektromagnetische Störungen hervor. Und da die im ESL gespeicherte Energie im ESR in Wärme umgesetzt wird, steigen zudem die Verluste.

Um die hochfrequenten Oszillationen einzudämmen und den Wirkungsgrad zu verbessern, sollten Entwickler also darauf hinarbeiten, die parasitären Widerstände und Induktivitäten der kritischen Schleife auf der Leiterplatte zu minimieren. Eine exakte Quantifizierung dieser Streukomponenten hilft, die Schalteigenschaften vorherzusagen und das Design der kritischen Schleife zu verbessern.

Mit Tools wie etwa Ansys Q3D, FastHenry/FastCap oder StarRC lassen sich diese parasitären Parameter extrahieren. Kommerzielle Tools wie Ansys Q3D liefern präzise Ergebnisse, sind aber meist nicht billig. Das kostenfreie Tool FastHenry/FastCap modelliert die Parameter numerisch nach der PEEC-Methode (Partial Element Equivalent Circuits) [1]. Damit lassen sich unterschiedliche Layouts flexibel simulieren und untersuchen – wenn auch mit zusätzlichem Programmieraufwand. Wie effektiv und genau FastHenry/FastCap die parasitären Parameter extrahiert, wurde verifiziert und mit Ansys Q3D verglichen. Dabei ergaben sich konsistente Resultate [2, 3]. Im Folgenden wird deshalb auf FastHenry als Extraktionswerkzeug für die parasitären Widerstände und Induktivitäten von Leiterplatten zurückgegriffen.

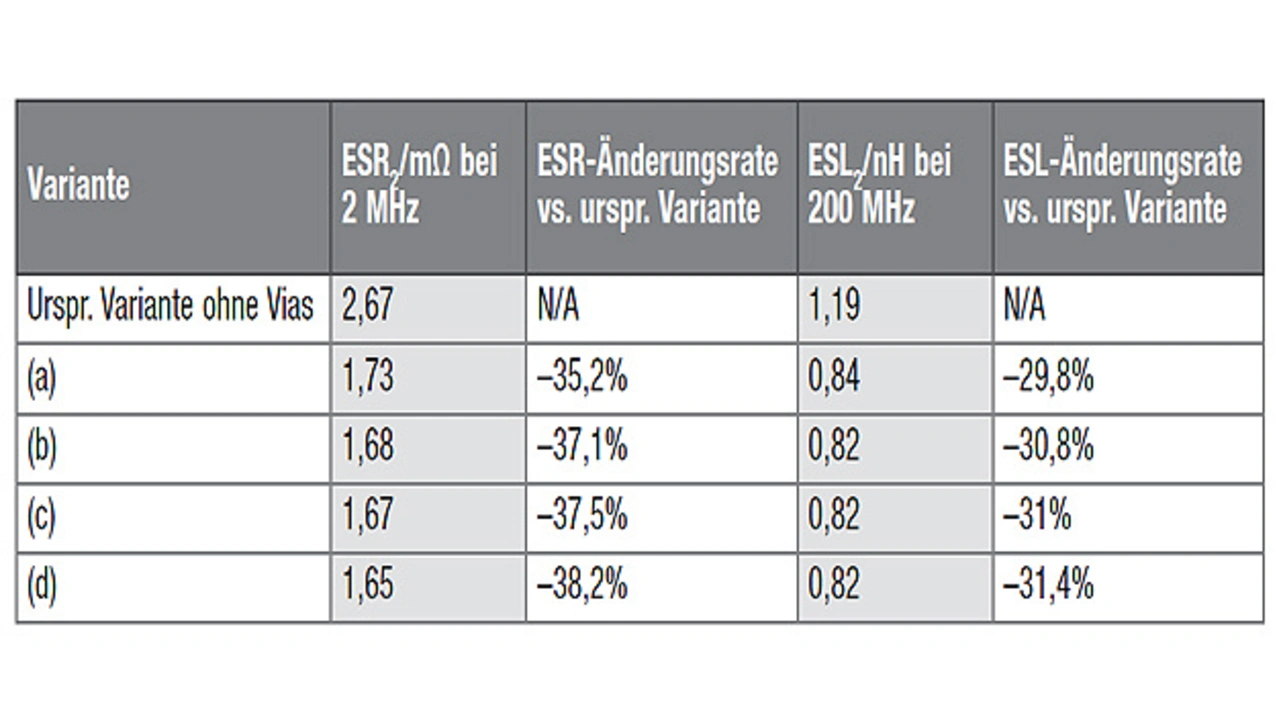

Es wird untersucht, wie gut sich verschiedene Platzierungen der Entkopplungskondensatoren, unterschiedliche Größen und Positionierungen der MOSFETs sowie verschiedene Via-Platzierungsvarianten eignen, die Parameter von kritischen Schleifen zu minimieren.

Platzierung des Entkopplungskondensators

Wie sich die Platzierung von CIN auf die Streuparameter auswirkt, soll anhand des Demo-Boards DC2665A-B für das µModule LTM4638 von Analog Devices untersucht werden. Bei dem LTM4638 handelt es sich um ein integriertes Abwärtswandler-Modul mit 20 V Eingangsspannung und 15 A Laststrom, das in einem 6,25 mm × 6,25 mm × 5,02 mm großen BGA-Gehäuse untergebracht ist. Zwar ist ein kleiner Keramikkondensator (MLCC) zur Entkopplung in das Modul integriert, aber dieser reicht nicht aus.

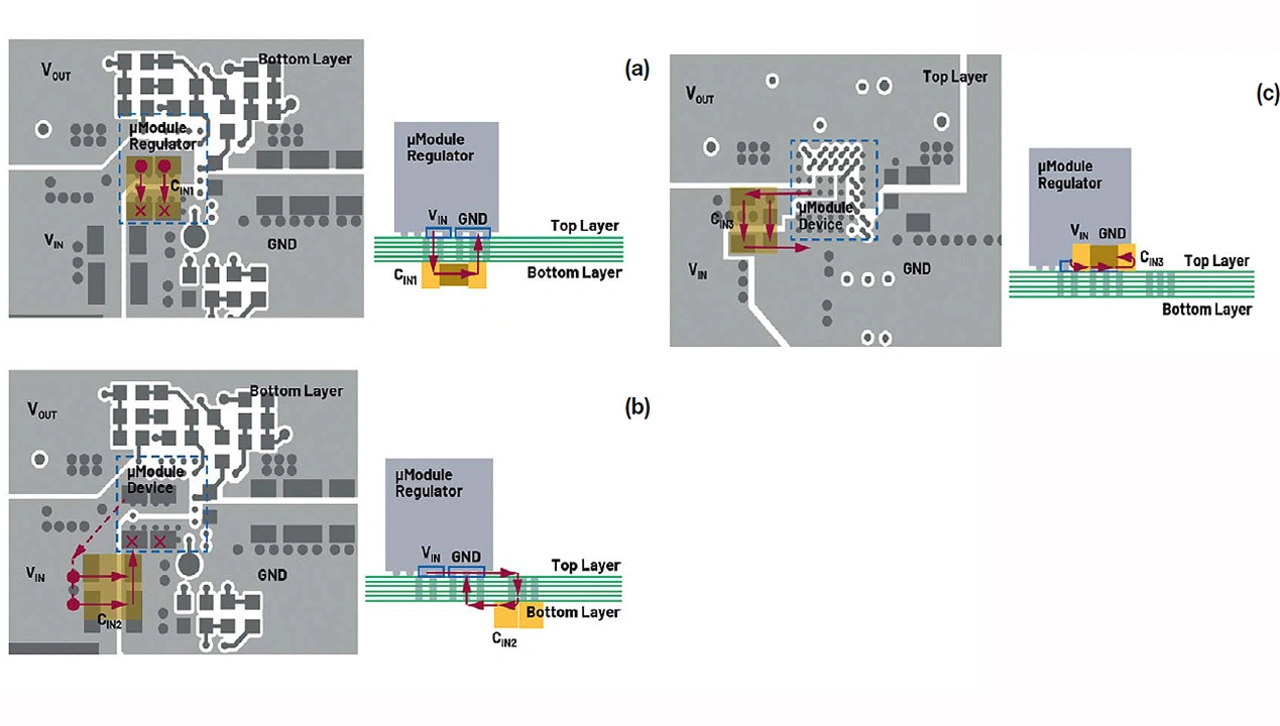

Bild 2 zeigt drei verschiedene kritische Schleifen, die entstehen, wenn der externe Entkopplungskondensator an unterschiedlichen Positionen auf dem Demo-Board platziert wird. Bei der vertikalen Schleife 1 (Bild 2a) liegt CIN1 auf der Unterseite der Leiterplatte genau gegenüber dem µModule. Die VIN- und GND-Anschlüsse des BGA-Gehäuses sind über Durchkontaktierungen (Vias) direkt mit CIN1 verbunden, sodass diese kritische Schleife möglichst kurz ist.

Bei der vertikalen Schleife 2 (Bild 2b) ist CIN2 zwar ebenfalls an der Unterseite der Platine angeordnet, aber an die Seite des µModule verlagert. In diesem Fall ist eine kurze Leiterbahn Bestandteil der kritischen Schleife, sodass verglichen mit der vertikalen Schleife 1 höhere parasitäre Widerstände und Induktivitäten zu erwarten sind.

Als dritte Option gibt es die horizontale Schleife 3 (Bild 2c), bei der CIN3 an der Oberseite der Leiterplatte direkt neben dem µModule platziert wird. Die VIN- und GND-Anschlüsse des Moduls sind hier über die oberseitige Kupferlage und ohne Vias mit CIN3 verbunden. Allerdings ist die Breite der VIN-Leiterbahn durch die anderen Anschlüsse eingeschränkt, sodass die Impedanz dieser Schleife höher ist als bei der vertikalen Schleife 1.

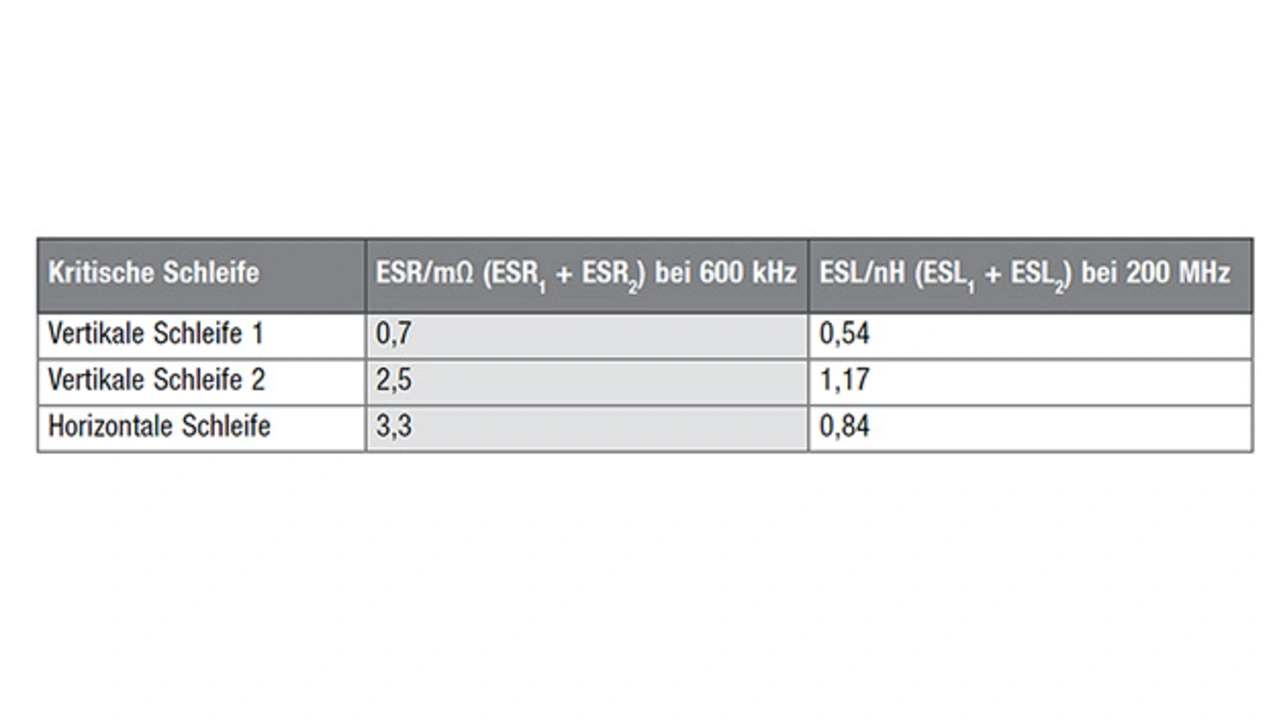

Tabelle 1 zeigt die parasitären Widerstands- und Induktivitätswerte der Leiterplatte, die mit FastHenry extrahiert worden sind. Wie zu erwarten, sind diese Werte bei der vertikalen Schleife 1 am geringsten.

Um die extrahierten Streuparameter der verschiedenen kritischen Schleifen experimentell zu verifizieren, wurden der Wirkungsgrad und die Welligkeit der Eingangsspannung VIN des Demo-Boards im nichtlückenden Betrieb bei der Wandlung von 12 V auf 1 V geprüft.

Theoretisch müsste ein niedrigerer ESR-Wert den Wirkungsgrad verbessern, während ein kleinerer ESL-Wert die Frequenz am Schaltknoten (VSW) erhöhen und das Schwingen von VIN senken müsste.

Die gemessenen Wirkungsgrade gehen aus Bild 3 hervor. Hier erreicht die vertikale Schleife 1 mit dem niedrigsten ESR-Wert das beste Resultat.

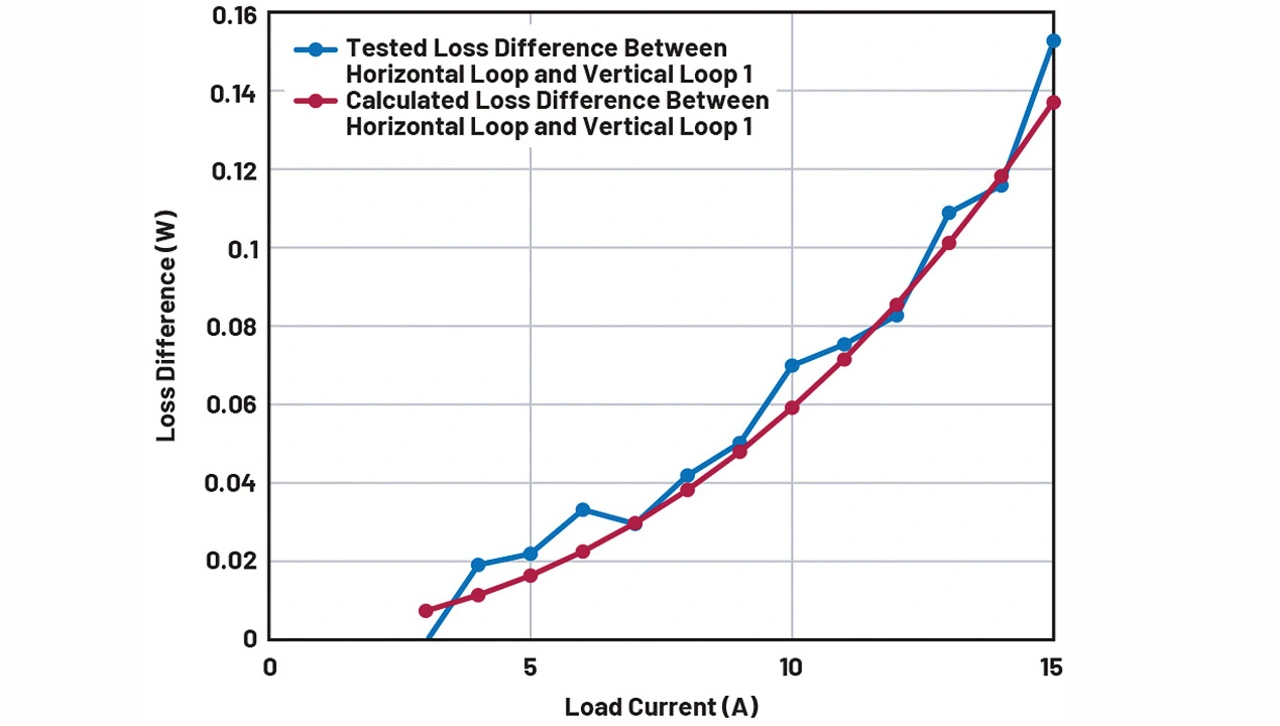

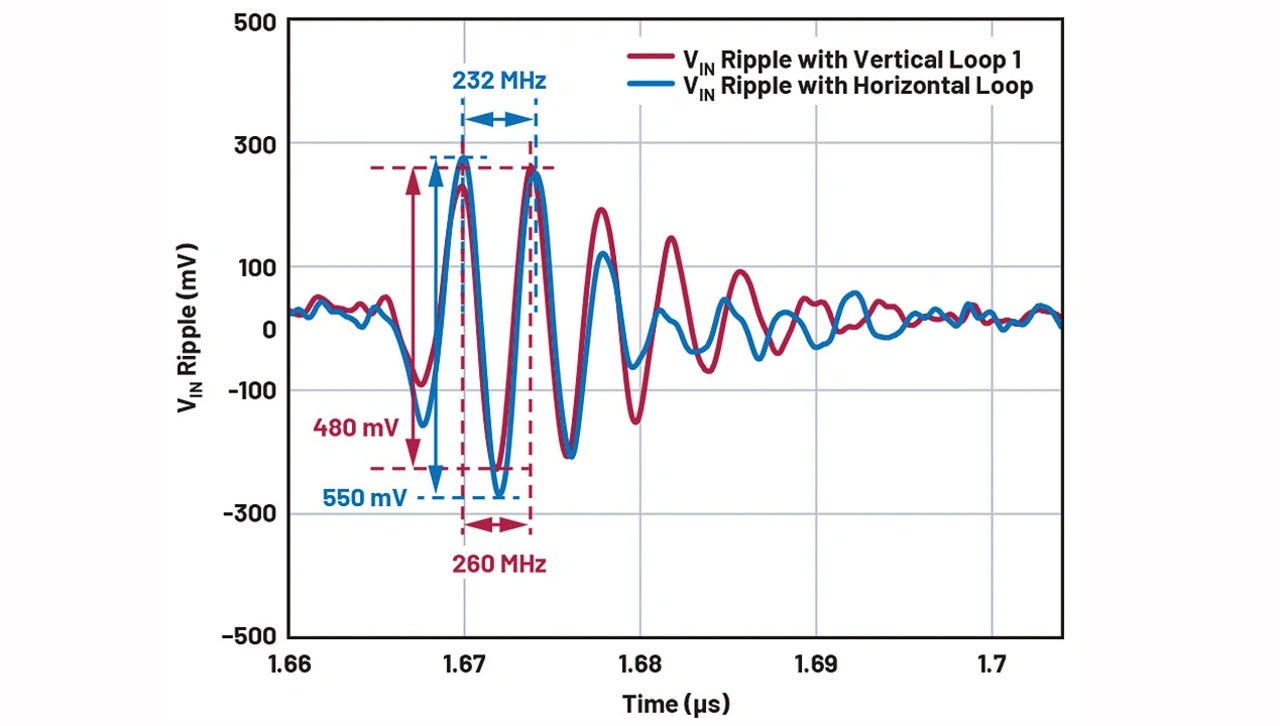

Basierend auf den extrahierten ESR-Werten wurde auch die Differenz der Verluste zwischen der horizontalen Schleife und der vertikalen Schleife 1 berechnet, wobei diese mit den tatsächlichen Messergebnissen gut übereinstimmen (Bild 4). Das Schwingen von VIN wird an CIN gemessen (Bild 5). Bei der horizontalen Schleife ist das Schwingen stärker und die Schwingfrequenz ist niedriger.

Bei der horizontalen Schleife ist das Schwingen stärker und die Schwingfrequenz ist niedriger. Dieses Messergebnis bestätigt die Überlegung, dass der ESL-Wert dieser Schleife größer ist als der der vertikalen Schleife 1. Wegen des höheren parasitären Widerstands der horizontalen Schleife klingt jedoch das Schwingen schneller ab als bei der vertikalen Schleife 1. Dadurch sinkt die elektromagnetische Störabstrahlung, sodass die EMV-Filter bei der horizontalen Schleife kleiner ausfallen können als bei der vertikalen Schleife 1.

- »Hot Loops« optimieren

- Größe und Platzierung der MOSFETs