Stromversorgung

Feldbus ohne Kabel

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Verlustfaktoren reduzieren

Das Erreichen eines möglichst hohen Wirkungsgrades kann zwangsläufig nur durch die Minimierung der Verluste erreicht werden. Hierzu ist es wichtig, im Vorfeld die entscheidenden Verlustfaktoren zu identifizieren. Typischerweise wirken in einem kontaktlosen Energieübertragungssystem die folgenden Verlustfaktoren:

- Wicklungsverluste: Die Zwischeninduktivität/Backbone-Induktivität LBB ist für einen großen Teil dieser Verluste verantwortlich, da die große Ausdehnung dieser Spule eine entsprechende Leitungslänge mit sich bringt. Limitierend für das Optimierungspotenzial sind auch die Platzverhältnisse bzw. das Realisieren dieser Induktivität in Form von Leiterschleifen auf einer Platine. Das Modell berücksichtigt die Wicklungsverluste über die Parameter RLP, RBB und RLS.

- Streuverluste: Der Aufbau des geplanten Systems bedingt einen großen und variablen Streufeldanteil; entsprechend ist große Sorgfalt bei der Kompensationsbeschaltung erforderlich. Die Modellbetrachtung beinhaltet eine optimale Kompensationsbeschaltung für Primär- und Sekundärseite bei der gewählten Betriebsfrequenz; die Kapazität der Versorgungsschiene CBB jedoch ist fix.

- Externe Wirbelstromverluste: Beim Betrieb eines kontaktlosen Übertragungssystems können Feldanteile dem System benachbarte, metallene Komponenten durchdringen. Dies ruft durch den geringen elektrischen Widerstand Wirbelströme hervor, welche das erzeugende Feld abschwächen. Die somit generierte Verlustleistung wird durch die Aufheizung der betroffenen Komponenten deutlich. Da sich gerade im Schaltschrank viele metallische Komponenten in direkter Nähe befinden – inklusive des zumeist aus Stahlblech bestehenden Schaltschranks – ist eine Feldführung durch Kernmaterial unerlässlich.

- Kernverluste: Durch die Wahl eines für den Frequenzbereich geeigneten Kernmaterials mit genügend hoher Sättigungsfeldstärke lassen sich diese Verluste reduzieren bzw. sie stellen in der Gesamtbetrachtung des Systems den geringsten Teil dar.

Simulation mit bis zu zehn Lasten

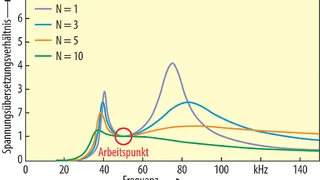

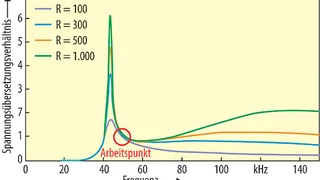

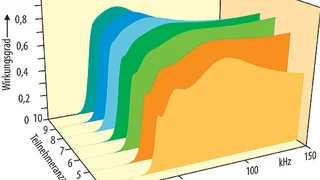

Das oben gezeigte Modell wurde numerisch unter Zuhilfenahme von Matlab gelöst. Die Werte der Induktivitäten LP, LBB und LS, die Gegeninduktivitäten LMP und LMS sowie die Wicklungswiderstände RLP, RBB und RLS wurden dabei messtechnisch bestimmt, die Kapazitätswerte für CP, CBB und CS entsprechend der beabsichtigten Betriebsfrequenz von 50 kHz rechnerisch ermittelt. Nachfolgend gezeigt sind die Simulationsergebnisse des Übertrageraufbaus für Teilnehmerzahlen von eins bis zehn und Lasten von 100 bis 1.000 Ω, was einem sekundärseitigen Leistungsbereich von ca. 0,6 bis 6 W pro Teilnehmer entspricht (Bild 3 und Bild 4).

Feldbus ohne Kabel

Das Spannungsübersetzungsverhältnis im Arbeitspunkt (bei einer Resonanzfrequenz von 50 kHz) bleibt näherungsweise konstant, außerhalb der Resonanzfrequenz jedoch unterliegt es starken, teilnehmerabhängigen Schwankungen. Der gewählte Arbeitspunkt ermöglicht eine weitgehende Teilnehmeranzahl- und Lastunabhängigkeit. Die erreichbaren Wirkungsgrade richten sich im Wesentlichen nach der Systemlast sowie der Teilnehmeranzahl. Am Beispiel von zehn Teilnehmern mit jeweils 220 Ω Lastwiderstand sind Werte von über 80 % erreichbar (Bild 5).

Kabellose Kommunikation über Bussystem

Bei Automatisierungs-Komponenten stellt die Energieversorgung nur einen Teil der Verbindungsanforderungen dar. Zusätzlich müssen die einzelnen Komponenten über ein industrielles Bussystem kommunizieren. Gängige Funkstandards sind eine ebenso einfache wie naheliegende Lösung. Allerdings sind gerade im industriellen Umfeld diese Technologien rapide gestiegen, und es bedarf bereits entsprechender Methoden zur Koexistenzplanung verschiedener Funklösungen. Die Vernetzung der Schaltschrank-Komponenten mit dieser Technologie würde diese Konkurrenzsituation deutlich verschlimmern, sowohl durch das Datenaufkommen als auch die reine Anzahl der Netzwerkteilnehmer.

Daher liegt es nahe, die Kommunikationsverbindung zwischen den Teilnehmern zwar ebenfalls kontaktlos, aber über kurze Distanz im Sinne einer NFC-Übertragung über den Backbone herzustellen. Die meisten Variationen von kombinierter Energie- und Datenübertragung modulieren das Datensignal auf das Energiesignal auf und übertragen somit ebenfalls induktiv, wobei der Signalweg auf sehr gute Filtereigenschaften angewiesen ist.

Im vorliegenden Fall wären die Filtereigenschaften der Übertragungsstrecke aber eine Funktion der Teilnehmeranzahl, was eine solche Systemauslegung sehr komplex macht. Generell bedingt die große Zwischeninduktivität der Übertragungsstrecke eine entsprechend große Signaldämpfung für höhere Frequenzen. Dies sind schlechte Voraussetzungen für das Erreichen der erforderlichen hohen Datenrate.

Vorgeschlagen wird daher ein kapazitiver Ansatz:

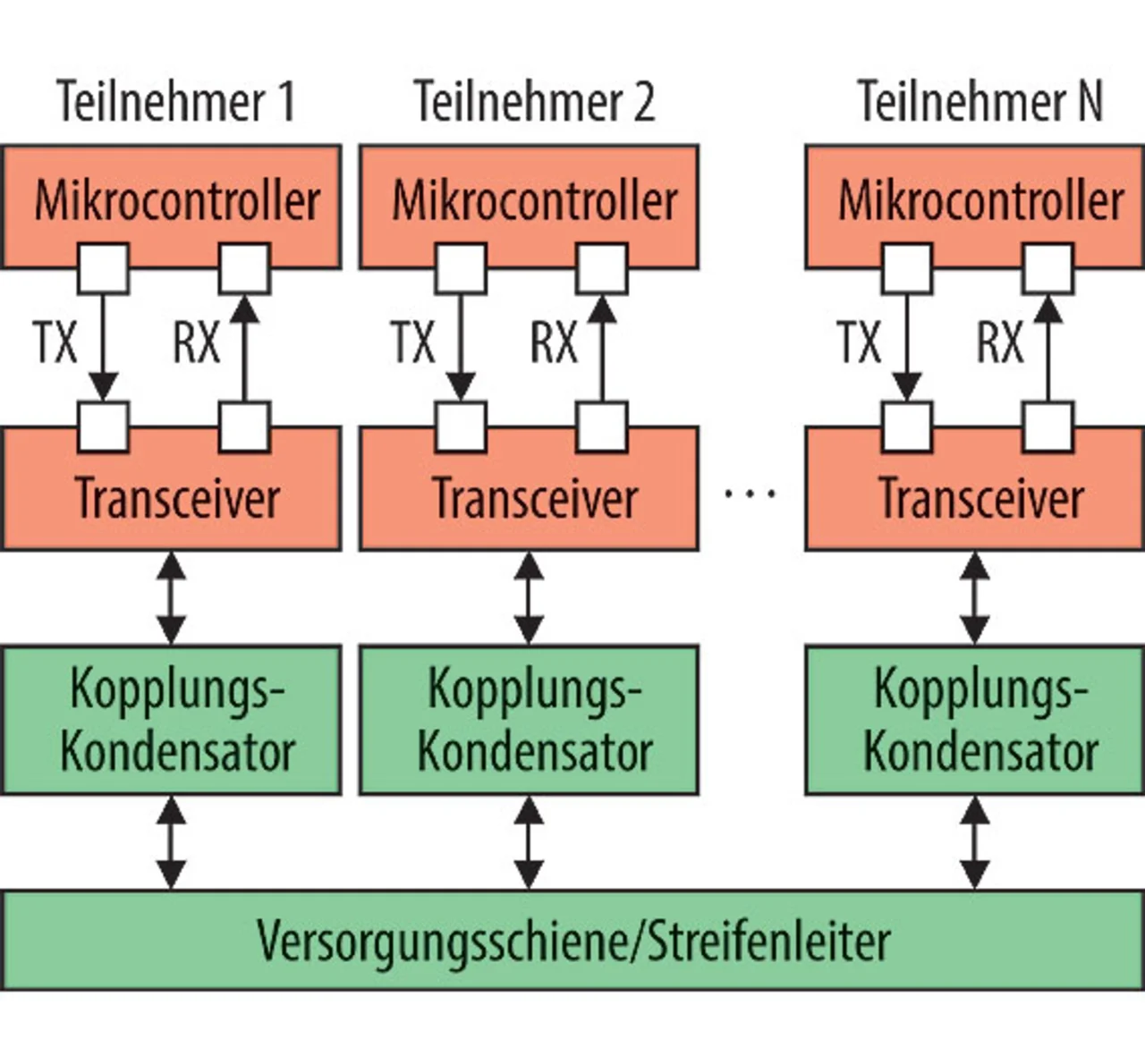

Der Übertragungsweg ist auf diese Weise von der Energieversorgung entkoppelt, kann aber dennoch in einer Ebene mit der Energieübertragung integriert werden (Bild 6). Der systembedingt sehr kurze Kopplungsabstand (unter 1 mm) begünstigt das kapazitive Verfahren, da zum Erreichen einer genügend hohen Kopplungskapazität im Bereich einiger Pikofarad keine übermäßig großen Elektrodenflächen benötigt werden.

Durch Verwenden zweier in der Versorgungsschiene integrierter Streifenleiter lässt sich ein differenzielles Signal auf die Schiene einkoppeln, welches sich von der Einkopplungsstelle ausbreitet und von jedem Teilnehmer gelesen und ausgewertet werden kann. Zu den Streifenleitern komplementäre Elektrodenpaare auf den Rückseiten der Teilnehmer ermöglichen die Ein- und Auskopplung von Signalen.

Vorgesehen ist derzeit eine CAN-basierte Kommunikation [4], wobei die CAN-typischen Pegel mittels Trägersignal und binärer ASK-Modulation (On-Off-Keying, OOK) auf die Schienenstruktur eingekoppelt werden. Die Transceiver sind dabei mit Augenmerk auf einen möglichst geringen Hardware- und Kostenaufwand realisiert worden.

- Feldbus ohne Kabel

- Verlustfaktoren reduzieren

- Integration über Versorgungsschiene

- Literatur & Autoren