Drahtlose Energieübertragung

WPT-Anwendungen mit AC-Nennstrom auslegen

Der Nennstrom zum Betrieb einer WPT-Spule ist in Datenblättern typischerweise als Gleichstromwert angegeben, im Betrieb hingegen kommt Wechselstrom zum Einsatz. Ein neues Messverfahren ermittelt den AC-Nennstrom von WPT-Spulen, sodass Entwickler ihre WPT-Anwendung zielgerichteter auslegen können.

Der Nennstrom ist einer der wichtigsten Parameter für die elektrische Charakterisierung von Leistungsspulen für die drahtlose Energieübertragung (WPT, Wireless Power Transfer). Er gibt den empfohlenen Höchststrom an, mit dem die Spule betrieben werden kann. Neben dem Nennstromwert bestimmen weitere Parameter die elektrischen Eigenschaften einer Spule: die Induktivität, der Gütefaktor und der ohmsche Widerstand. Bislang wurde der Nennstrom von WPT-Leistungsspulen in Datenblättern stets als Gleichstromwert angegeben.

Wissenschaftlich gesehen ist der Nennstrom definiert als Strom, bei dem die Temperatur einer WPT-Leistungsspule im Vergleich zur Umgebungstemperatur um 40 K gestiegen ist. Weil der Betriebsfrequenzbereich für drahtlose Stromanwendungen in der Regel im Bereich von 100 bis 200 kHz liegt, sind die Nennstromwerte in Form von Wechselströmen (AC) für Kunden realistischer. Das Prinzip der drahtlosen Energieübertragungstechnik besteht darin, dass ein Wechselstrom durch die Senderspule fließt, die ein elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt, das wiederum im Empfänger einen Strom induziert. Das ermöglicht die Energieübertragung über eine kurze Distanz nach dem Prinzip der induktiven Kopplung. Es ist daher wichtig, die Auswirkungen des AC-Nennstroms in einer drahtlosen Spule zu ermitteln.

Würth Elektronik (WE) hat eine Messmethode entwickelt, mit der sich der Nennwechselstrom bei 125 kHz für drahtlose Leistungsspulen bestimmen lässt. Sie ist die erste ihrer Art, weil es bislang kein bekanntes Standardverfahren zur Messung des AC-Nennstromwerts einer WPT-Leistungsspule gibt. Die Methode wurde zunächst durch Berechnungen bzw. Messungen ermittelt und dann durch Simulationen verifiziert.

Jobangebote+ passend zum Thema

Standardisierte Gleichstrommessung

In den Datenblättern aller WE Wireless Power Charging Coils (WPCC) ist ein Wert IR(DC) definiert, der dem Nennstromwert des Gleichstroms (DC) entspricht. Dieser Wert wird durch das Messverfahren bestimmt, das in der Norm IEC 62024-2 [1] beschrieben ist.

➔ Die zu prüfende Spule wird in einem kubischen Kasten gemessen. Er misst auf jeder Seite etwa 20 cm, um Temperaturschwankungen durch den Luftstrom zu vermeiden. Der Kasten verfügt oben zum Teil über einige Öffnungen, um Wärmestaus zu vermeiden.

![(a) Querschnitt des verwendeten physikalischen Modells einer Spule mit Temperaturverteilung für die Ferritringe. [2]. (b) Thermoelement-Anordnung für die Messung (a) Querschnitt des verwendeten physikalischen Modells einer Spule mit Temperaturverteilung für die Ferritringe. [2]. (b) Thermoelement-Anordnung für die Messung](https://cdn.elektroniknet.de/thumbs/media_uploads/images/1731493294-270-worleqdfs.jpg.1280x0.webp)

➔ Wichtig dabei ist, dass das Thermoelement für die Temperaturmessung an der richtigen Stelle steht. Es sollte an dem Punkt positioniert werden, an dem die maximale Temperatur der Spule zu erwarten ist (Bild 1).

➔ Die Messung der Temperatur der Spule (t1) und der Umgebungstemperatur (ta1) erfolgt, bevor die Spule mit Gleichstrom beaufschlagt wird.

➔ Die zu prüfende Spule wird über ein Gleichstromnetzteil mit Gleichstrom versorgt. Nachdem die Temperatur der Spule sich nicht mehr signifikant ändert und ein flaches Plateau erreicht hat, werden die Temperatur der zu prüfenden Spule (t2) und die Umgebungstemperatur (ta2) erneut gemessen.

➔ Laut Norm [1] sollte die Temperaturänderungsrate kleiner als 1 °C/min sein, damit die Spule als stabil gilt. Das Kriterium der Temperaturstabilität ist also gegeben als ∆T < 1 °C/min.

➔ Der Wert des angelegten Gleichstroms muss schrittweise erhöht werden, und der Wert des Temperaturanstiegs wird dann anhand von Gleichung (1) berechnet.

Hierbei gilt:

t: Wert des Temperaturanstiegs (°C)

t1: Anfangswert der Probentemperatur (°C)

t2: Temperatur der Probe, wenn ein bestimmter Gleichstrom angelegt wird (°C)

ta1: Anfangswert der Umgebungstemperatur (°C)

ta2: Umgebungstemperatur beim Einprägen eines bestimmten Gleichstroms (°C)

➔ Es wird der Gleichstrom bestimmt, bei dem der Temperaturanstieg den in der Norm angegebenen Wert von 40 °C erreicht hat. Zwei aufeinanderfolgende Temperaturmessungen im Abstand von einer Minute finden statt, und es wird sichergestellt, dass die Temperaturen nicht mehr als 1 °C voneinander abweichen.

Ausgehend von diesem genormten Messverfahren wurde das folgende innovative Messverfahren zur Bestimmung des Nennwechselstroms bei Frequenzen von 125 kHz entwickelt.

Messung des AC-Nennstroms

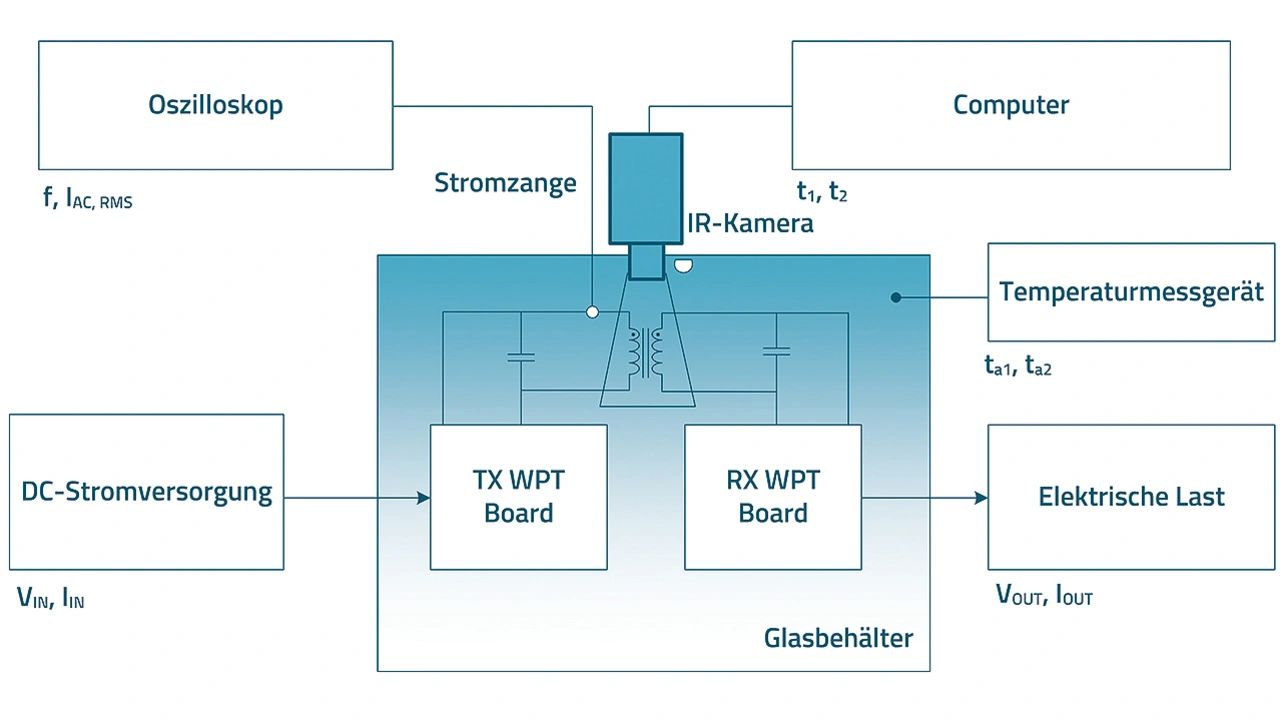

Um die neue Messmethode verifizieren zu können, muss sie als standardisiertes Verfahren ausgelegt werden. Ziel ist es, die Einheitlichkeit der Messungen für verschiedene Spulen zu gewährleisten. Daher wird im Folgenden eine Messmethode für den Wechselstrom, der durch eine drahtlose Leistungsspule fließt, detailliert erläutert. Für diese Messung wurde das 200-W-Referenzdesign von Würth Elektronik verwendet. Das Messverfahren ist in Bild 2 als Blockdiagramm dargestellt.

Das 200-W-Referenzdesign von WE fungiert als Sender- und Empfängerplatine. Die Sendeplatine (Tx) dient zur Umwandlung des geregelten Gleichstroms aus der Stromversorgung in Wechselstrom durch eine Inverterschaltung, um den Wechselstrom durch die Spule zu leiten. Die MOSFETs der Tx-Platine werden mit einem variablen Schaltfrequenzbereich von 100 kHz bis 205 kHz in einer Vollbrücken-Invertertopologie geschaltet.

Die Schaltfrequenz kommt zur Abstimmung der Schaltung zum Einsatz und ermöglicht es, eine optimale Betriebsfrequenz zu finden, bei der die Spulen einen maximalen Wirkungsgrad aufweisen. Die Empfängerplatine (Rx) verfügt über eine Gleichrichterschaltung in ähnlicher Topologie wie die des Senders, um den Wechselstrom in Gleichstrom zurückzuwandeln. Auf der Seite der Empfängerplatine wird eine elektrische Last angeschlossen. Eine Stromsonde, die sich an den Zuleitungen der Tx-Spule befindet, misst den durch die Spule fließenden Wechselstrom, der auf dem Oszilloskop angezeigt wird. Die Tx- und Rx-Spulen sind durch Plexiglas-Abstandshalter voneinander getrennt. Der gesamte Aufbau der Tx- und Rx-Platinen mit den Tx- und Rx-Spulen und der Stromsonde befindet sich, wie oben erwähnt, in einem Glaskasten. Dieser Glaskasten erhöht die Sicherheit und reduziert den Luftstrom. Ein Ausschnitt an der Oberseite des Kastens ermöglicht das Einsetzen einer Infrarot-Wärmebildkamera zur Messung der Oberflächentemperatur des Ferrits auf der Tx-Spule. Der Betrieb der Infrarotkamera wird durch eine auf dem PC vorinstallierte Kamerasoftware gesteuert. Ein tragbares Temperaturmessgerät außerhalb des Kastens erfasst die Raumtemperatur.

Verschiedene Parameter lassen sich optimieren, um den erforderlichen Betriebspunkt für die Tx- und Rx- Spulen zu finden und dadurch die Variation des Wechselstromwertes zu beeinflussen.

➔ der Abstand zwischen den Tx- und Rx-Spulen, der den Kopplungskoeffizienten bestimmt

➔ der Wert des Lastwiderstands

➔ die Schaltfrequenz

➔ die Eingangsspannung auf der Tx-Seite

➔ die Frequenz des resonanten Schwingkreises

Berechnungen

Die theoretische Berechnung des AC-Nennstroms ist in Gleichung (2) gegeben:

Hierbei gilt:

IR(AC) = AC-Nennstrom der Spule (Effektivwert)

IR(DC) = DC-Nennstrom der Spule

RDC = Gleichstromwiderstand der Spule

RAC = Wechselstromwiderstand der Spule

Die Werte von RDC und RAC können mit einem LCR-Meter gemessen werden. Der DC-Nennstrom IR(DC) der Spule lässt sich mit dem in der IEC 62024-2 [1] genannten Messaufbau ermitteln. Die Werte werden mit einer hauseigenen Software von WE erfasst. Der Aufbau der IR(DC)-Messung gleicht dem der AC-Nennstrommessung von oben. Die Spule befindet sich in einer Temperaturkammer. Mit der hauseigenen Messsoftware von WE werden die maximalen und minimalen Stromwerte mit einer Schrittweite und Haltezeit eingestellt. Die Haltezeit ist definiert als die Zeit, die die Spulentemperatur benötigt, um im stabilen Zustand zu bleiben, bis sie auf einen höheren Stromwert umschaltet.

Messverfahren

Nach Abschluss des Messaufbaus und nach der Auswahl der Spule für die Messung wird dieselbe Spule auf der Tx- und Rx-Seite angeschlossen. Hierfür wurde die Spule 760308101 gewählt. Die Tx-Seite wird eingeschaltet, die elektronische Last wird mit Gleichung (3) berechnet:

Hierbei gilt:

RL = Lastwiderstand des WPT-Systems

k = Kopplungsfaktor zwischen Tx- und Rx-Spule

ω0 = 2 π f

f = Betriebsfrequenz des WPT-Systems

L0 = Induktivität der Empfängerspule

Die Betriebsfrequenz ist auf 125 kHz eingestellt. Diese Frequenz wird als Schaltfrequenz für alle Messungen verwendet, da es sich um eine ISM-Frequenz (Industrial, Scientific, Medical) handelt, die sich für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen eignet.

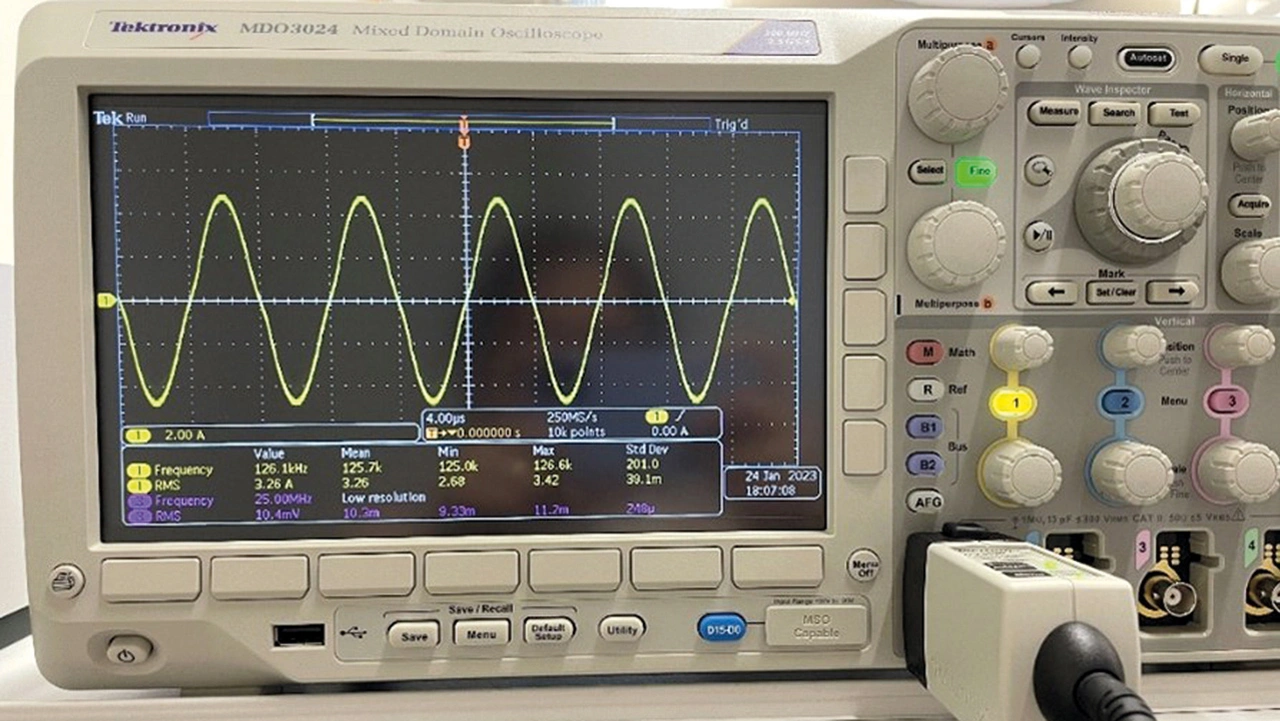

Die Tx- und Rx-Spulen werden ausgerichtet, bis ein Sinussignal auf dem Oszilloskop erscheint.

Der auf dem Oszilloskop beobachtete RMS-Stromwert für die Spule ist in Bild 3 dargestellt. Der Abstand zwischen den Spulen kann optimiert werden, bis der gewünschte Betriebspunkt erreicht ist.

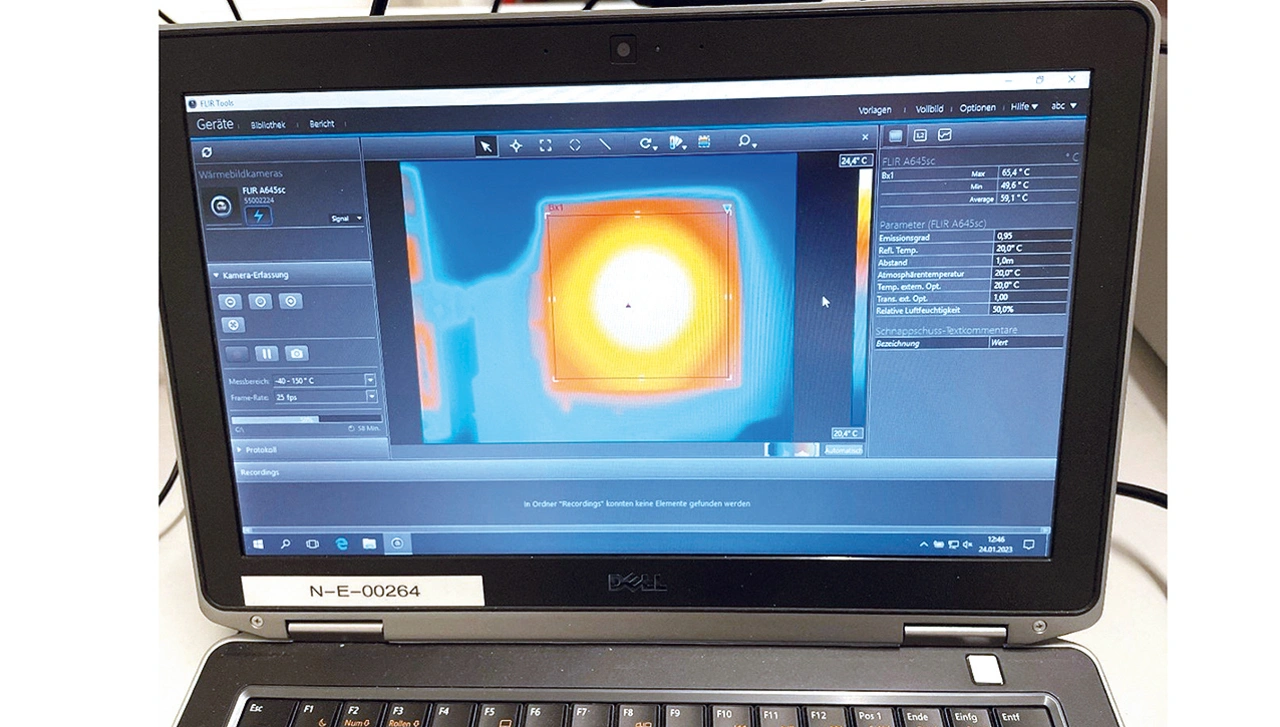

Die von der Spule erzeugte Wärme wird mit der Infrarot-Wärmebildkamera gemessen. Die Kamera erfasst die Temperatur der heißesten Stelle auf der Ferritoberfläche und zeigt die Werte im Flir-Kameraprogramm auf dem PC an (Bild 4).

Gleichzeitig erfolgt eine Messung der Umgebungstemperatur mit einem tragbaren Temperaturmessgerät. Die Temperatur steigt von Beginn der Messung stetig an, bis sich die Temperatur nach einer bestimmten Zeitspanne nur noch sehr langsam erhöht. In diesem Stadium, wenn die Temperatur um 40 K über die Umgebungstemperatur ansteigt, wird der auf dem Oszilloskop angezeigte Stromwert als AC-Nennstrom für diese spezifische Spule aufgezeichnet.

Findet ein Temperaturanstieg seit Beginn der Messung weiterhin schnell statt, ohne sich zu stabilisieren, lässt sich der Effektivstrom auf dem Oszilloskop durch Ändern eines bei der Gleichstrommessung oben genannten Parameters anpassen. Sobald sich der Temperaturanstieg stabilisiert hat, kann der AC-Nennstromwert gemessen und aufgezeichnet werden.

Validierung durch Simulation

Zur Validierung einiger der AC-Nennstrommessergebnisse wurde die Simulationssoftware Ansys Maxwell mit dem Modul ICEPAK verwendet. Bei Ansys Maxwell handelt es sich um ein leistungsstarkes Softwarepaket, das die Finite-Elemente-Analyse zur Lösung elektromagnetischer Probleme verwendet. Die Berechnung der elektromagnetischen Felder wird durch die Lösung der Maxwell-Gleichungen in einem endlichen Raum bewerkstelligt. ICEPAK ist ein Ansys-Modul, bei dem es sich um einen Solver für das Wärmemanagement von Elektronikbauteilen unter Verwendung der numerischen Strömungsmechanik handelt. Das Modul kommt zum Einsatz, um die Erwärmung einer WPT-Spule an der Oberfläche des Ferrits bei einem bestimmten Wechselstrom, der durch die Spule fließt, zu simulieren.

Ergebnisse

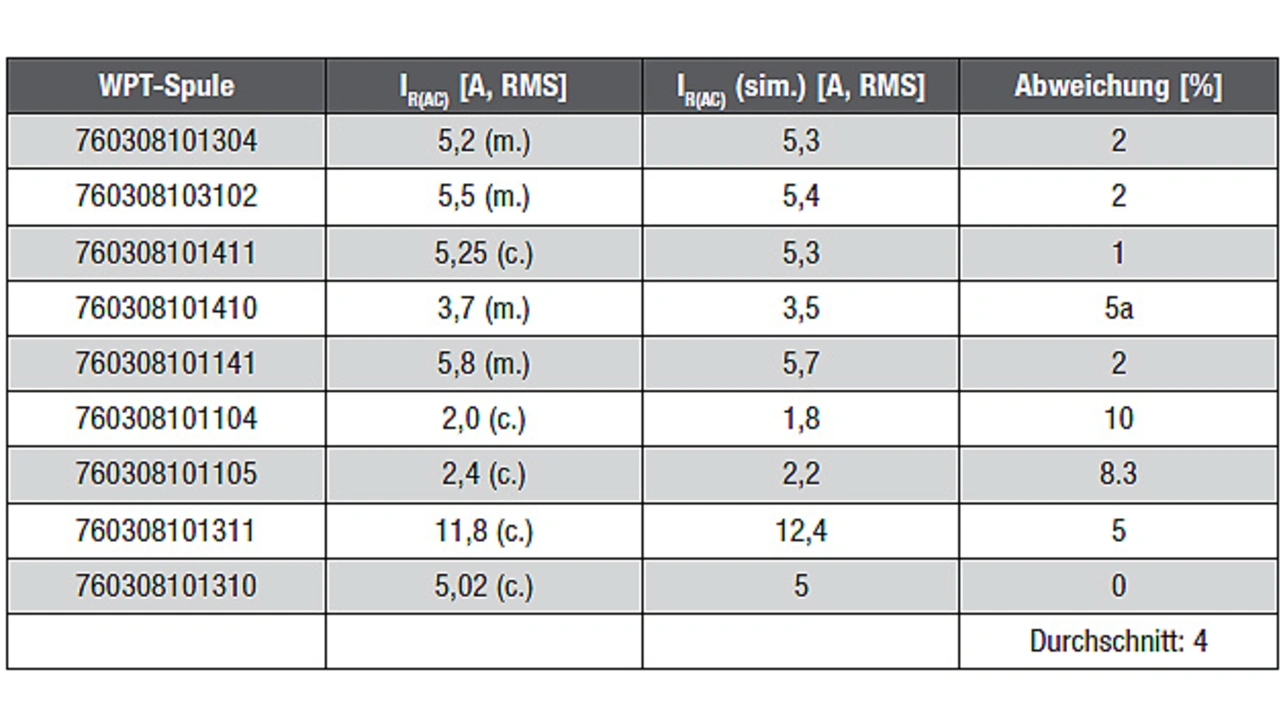

Für 60 WE-WPCC-Spulen wurden die Werte für den AC-Nennstrom durch Messung nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelt und die gemessenen Resultate durch Berechnung – unter Verwendung von Gleichung (2) – verifiziert. Für neun WPCC-Qi-Spulen erfolgte die Verifizierung der gemessenen und berechneten Werte auch durch Simulation mit dem Simulationsprogramm Ansys ICEPAK. Darüber hinaus wurde das sogenannte Derating für jede der gemessenen Spulen bestimmt und die Abweichung zwischen dem berechneten und dem gemessenen Wert jeder Spule ermittelt. Unter Derating versteht man das Verhältnis vom AC- zum DC-Nennstromwert. Die Gesamtabweichung zwischen dem gemessenen und dem berechneten IR(AC)-Wert der 60 WPT-Spulen beträgt etwa 6 %, und der Gesamtwert des Deratings beträgt 0,8.

Die Tabelle zeigt einen Auszug von neun Spulen mit ihrem gemessenen oder berechneten IR(AC)-Wert und deren Überprüfung durch Simulation. Die Abweichung zwischen dem simulierten und dem gemessenen bzw. berechneten Wert ist ebenfalls dargestellt.

Die Tabelle zeigt, dass die Abweichung der simulierten IR(AC)-Werte der geprüften Spulen im Durchschnitt nur 4 % im Vergleich zu den gemessenen oder berechneten Werten von IR(AC) beträgt.

AC-Nennstromwert verbessert WPT-Auslegung

Die AC-Nennstromwerte der gemessenen Spulen sind aufgrund des Proximity- und Skineffekts geringer als die DC-Nennstromwerte.

Die Bestimmung des AC-Nennstromwerts bei einer bestimmten Frequenz ist für Kunden sehr nützlich, weil sie bereits in der Entwurfsphase Informationen darüber erhalten, welchen maximalen AC-Effektivstrom die Spule verkraftet. Mit den Messergebnissen lässt sich nun der AC-Nennstromwert für jede Spule aus dem DC-Nennstromwert grob abschätzen. Das spart Zeit und Kosten in der Entwurfsphase.

Literatur

[1] International Standard IEC 62024-2, High frequency inductive components – Electrical characteristics and measuring methods, Edition 2, pp.14-15, 03-2020.

[2] Gückelhorn, D.; Merz, C.; Som, C.: Mathematical Model of the Temperature Rise of a Wireless Power Transfer Coil in DC Operation, PCIM Europe conference 2022 Proceedings, pp. 1701-1706, VDE Verlag GmbH, 10-.12.05.2022, Berlin.

Die Autoren

Deepthi Poonacha

studierte Elektronik und Nachrichtentechnik an der Hochschule Bremen und schloss 2018 mit dem akademischen Grad Master of Science ab. Nach dem Studium arbeitete sie als HF-Entwicklungsingenieurin für Trumpf Hüttinger. Seit Januar 2023 ist sie bei Würth Elektronik als Design Engineer in der Abteilung Custom Magnetics tätig, zuständig für Wireless Power Transfer (WPT) und Transformatoranwendungen.

Christian Merz

studierte Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Deggendorf und schloss 2013 mit dem akademischen Grad Master of Science ab. Nach dem Studium arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Deggendorf zum Thema Energy Harvesting. Von Oktober 2018 bis 2024 war er als Design Engineer und seit 2024 ist er als Technical Lead im Bereich Wireless Power Transfer (WPT) bei der Firma Würth Elektronik tätig. Bis heute veröffentlichte er insgesamt 20 Publikationen zu den Themen Energy Harvesting, Nichtlineare Schaltungsanalyse, Impedanzanpassung hoher Güte und WPT/NFC.