Temperaturmessung mit Thermistoren

Auf maximale Genauigkeit getrimmt

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Fest- oder Gleitkomma beim Mikrocontroller?

Mikrocontroller können mit Gleitkomma-Hardware ausgestattet sein oder über eine entsprechende Firmwarebibliothek verfügen, wenn Gleitkommaberechnungen ohne die Hardware ausgeführt werden müssen. Beispiele für 32-Bit-Mikrocontroller ohne Gleitkommafunktion sind die Arm-Cortex-M4-Bausteine. Versionen mit Gleitkommafähigkeit tragen dagegen die Bezeichnung Cortex-M4F. Wenn der Mikrocontroller über Gleitkommafunktionen verfügt, verringern sich die Rechenzeiten und der Stromverbrauch gegenüber einem Festkommabaustein mit Gleitkommabibliothek.

Bei Festkommaberechnungen können nur ganze Zahlen größer als Null verwendet werden. Die Addition von 1 und 1 ergibt 2, und der Mittelwert beträgt 1. Die Addition von 1 und 2 ergibt 3 mit einem Mittelwert von 1,5. Bei der Festkommaberechnung lautet das Resultat dagegen 1, da es keine Nachkommastellen gibt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Kommt für eine Temperaturmessung ein Festkommabaustein zum Einsatz, können Temperaturwerte nur in ganzen Zahlen angegeben werden, wie zum Beispiel 22 °C, 23 °C oder 24 °C. Bei Gleitkommaberechnung können Temperaturen dagegen mit höherer Auflösung wiedergegeben werden, wie 22,1 °C oder 22,15 °C. Die Berechnungsweise der Temperaturwerte ist im Gleitkommaverfahren einfacher, ebenso lässt sich eine Wertetabelle mit Interpolation nutzen. Wertetabellen eignen sich auch für Festkommaberechnungen und einstelliger Auflösung, was für viele Anwendungen ausreichend ist.

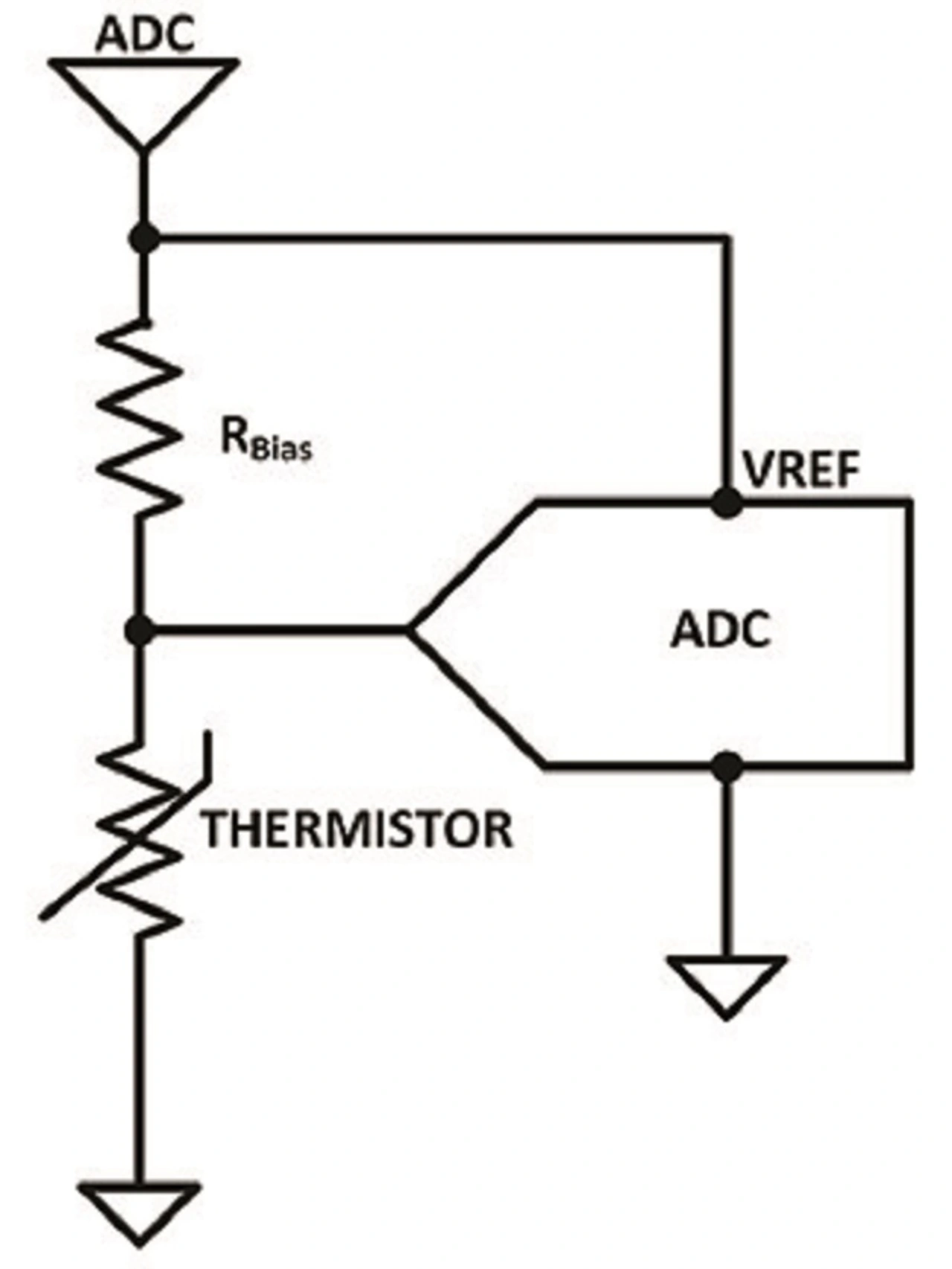

Auswahl des passenden Thermistors

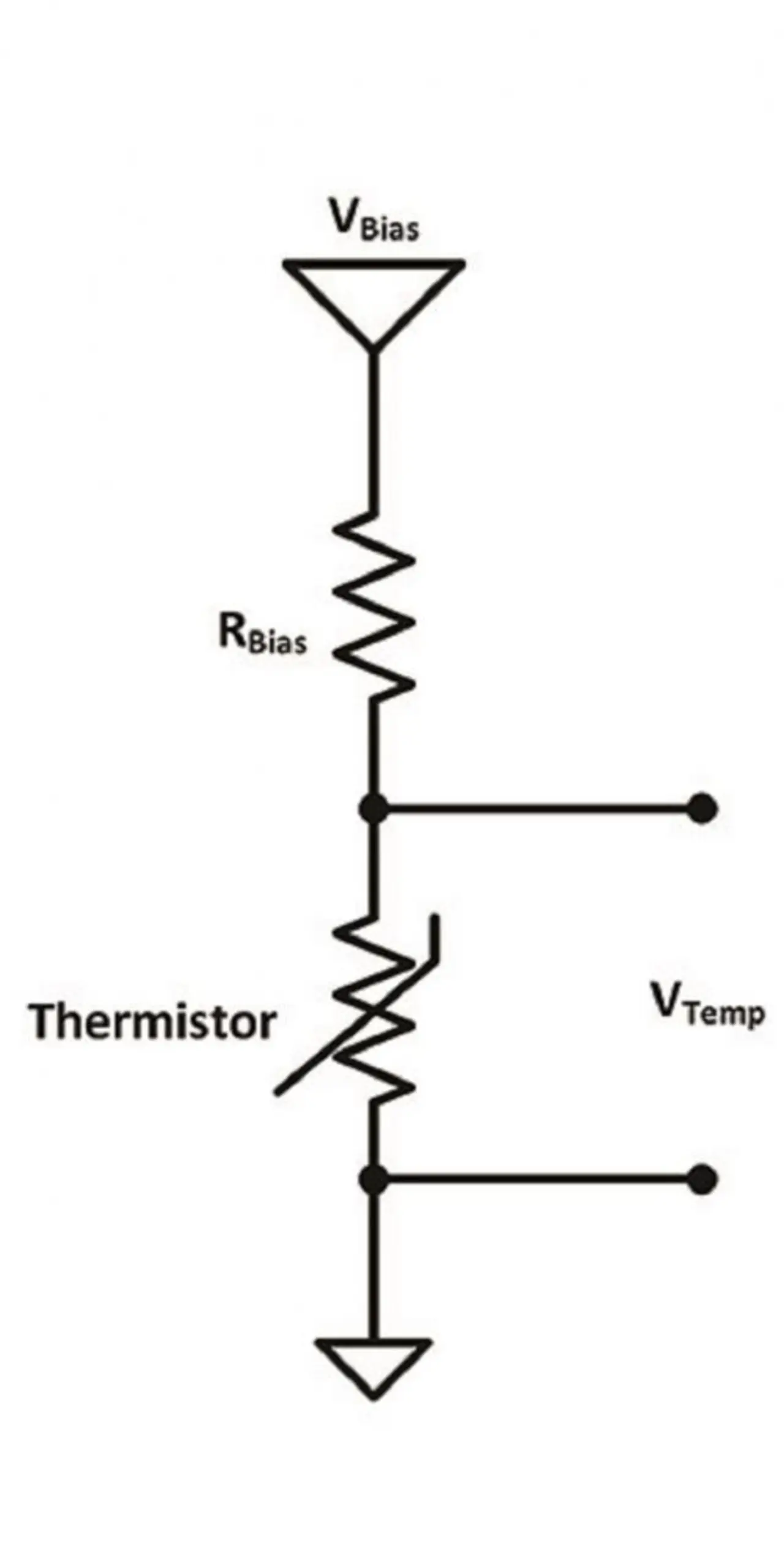

Häufig wird fälschlicherweise die Auffassung vertreten, NTC- und PTC-Thermistoren seien von der gleichen Art. Der NTC-Thermistor ist jedoch ein resistiver Baustein, dessen Widerstand sich abhängig von der Temperatur ändert. Für den praktischen Einsatz wird eine geregelte Spannung an eine Serienschaltung aus dem NTC-Thermistor und einem Widerstand gelegt (Bild 1). Ändert sich die Temperatur, so verändert sich der Widerstand des Thermistors und damit auch der Spannungsabfall an RBias. Die am Mittelpunkt des Widerstandsteilers anliegende analoge Spannung wird einem ADC zugeführt.

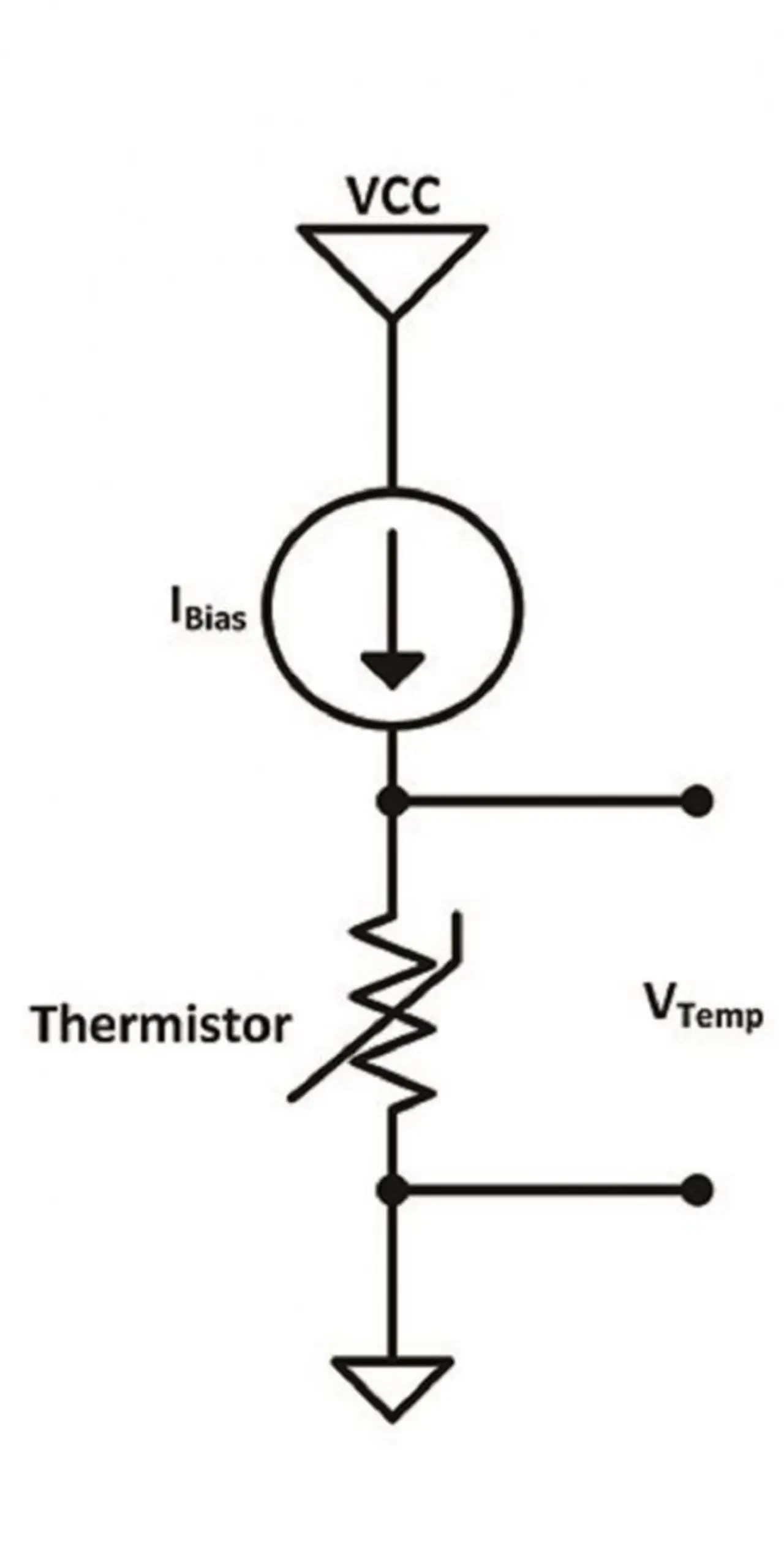

Ein PTC-Thermistor ist dagegen ein Silizium-Baustein, dessen Funktion auf Strom basiert, denn mit der Temperatur ändert sich der durchgelassene Strom. Die meisten PTCs werden mit einer Konstantstromquelle kombiniert (Bild 2). Ändert sich der Strom durch den Thermistor, so verändert sich die an ihm abfallende Spannung. Ein ADC erfasst die Spannung, und der gemessene Wert wird in eine Temperatur verwandelt.

PTCs lassen sich wie ein NTC-Thermistor mit einem Bias-Widerstand kombinieren (Bild 1). Der obere Widerstand fungiert dann als Stromquelle. PTCs reagieren meist empfindlicher auf Temperaturänderungen und sprechen unter gleichen Bedingungen besser auf kleine Änderungen an als NTCs.

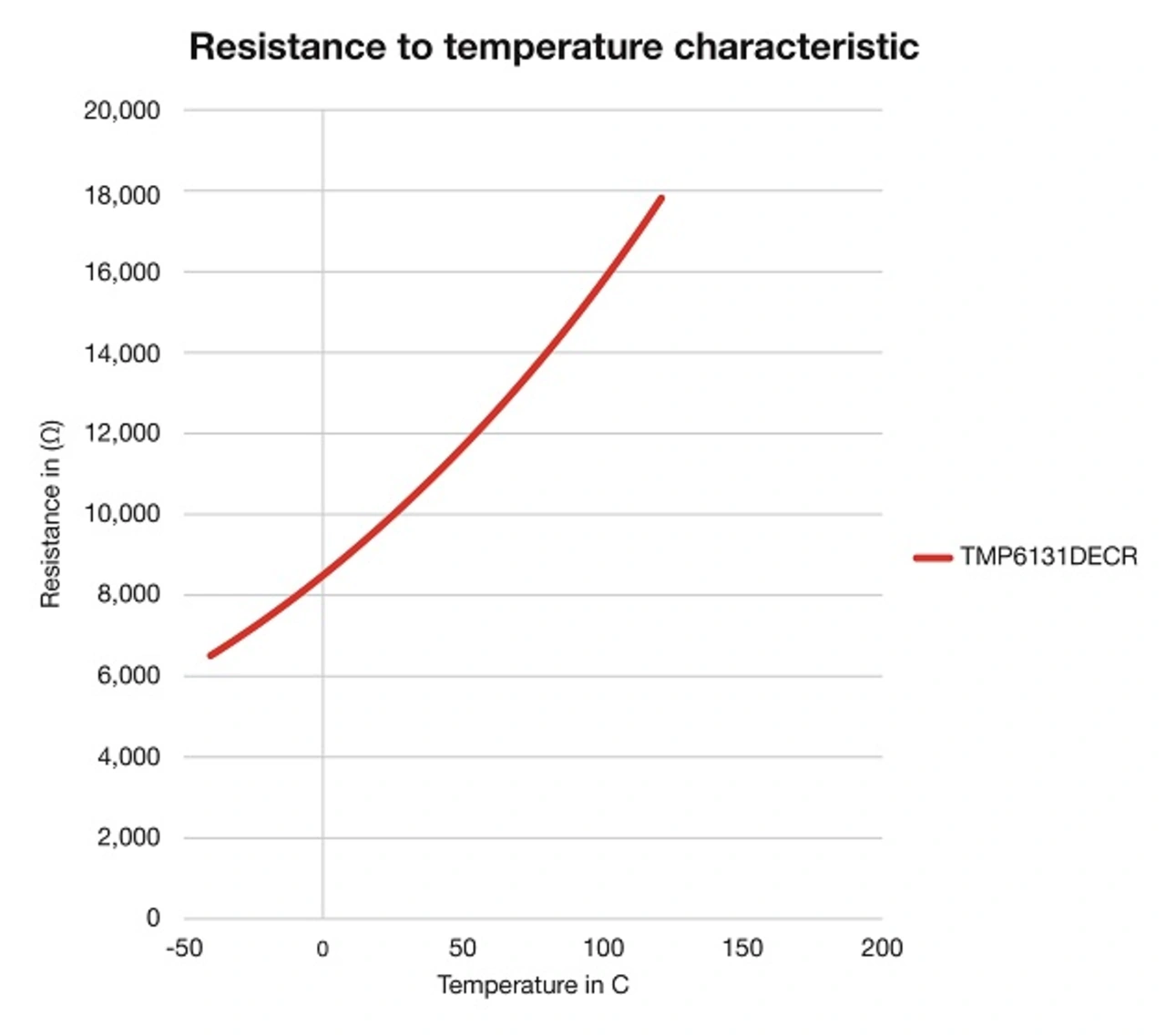

Ein weiterer Vorteil eines PTC-Thermistors ist, dass an VTemp ein lineares Ausgangssignal anliegt (Bild 3), was die Kalibrierung vereinfacht. Ein lineares Ausgangssignal an VTemp verleiht dem Baustein außerdem eine höhere Genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich.

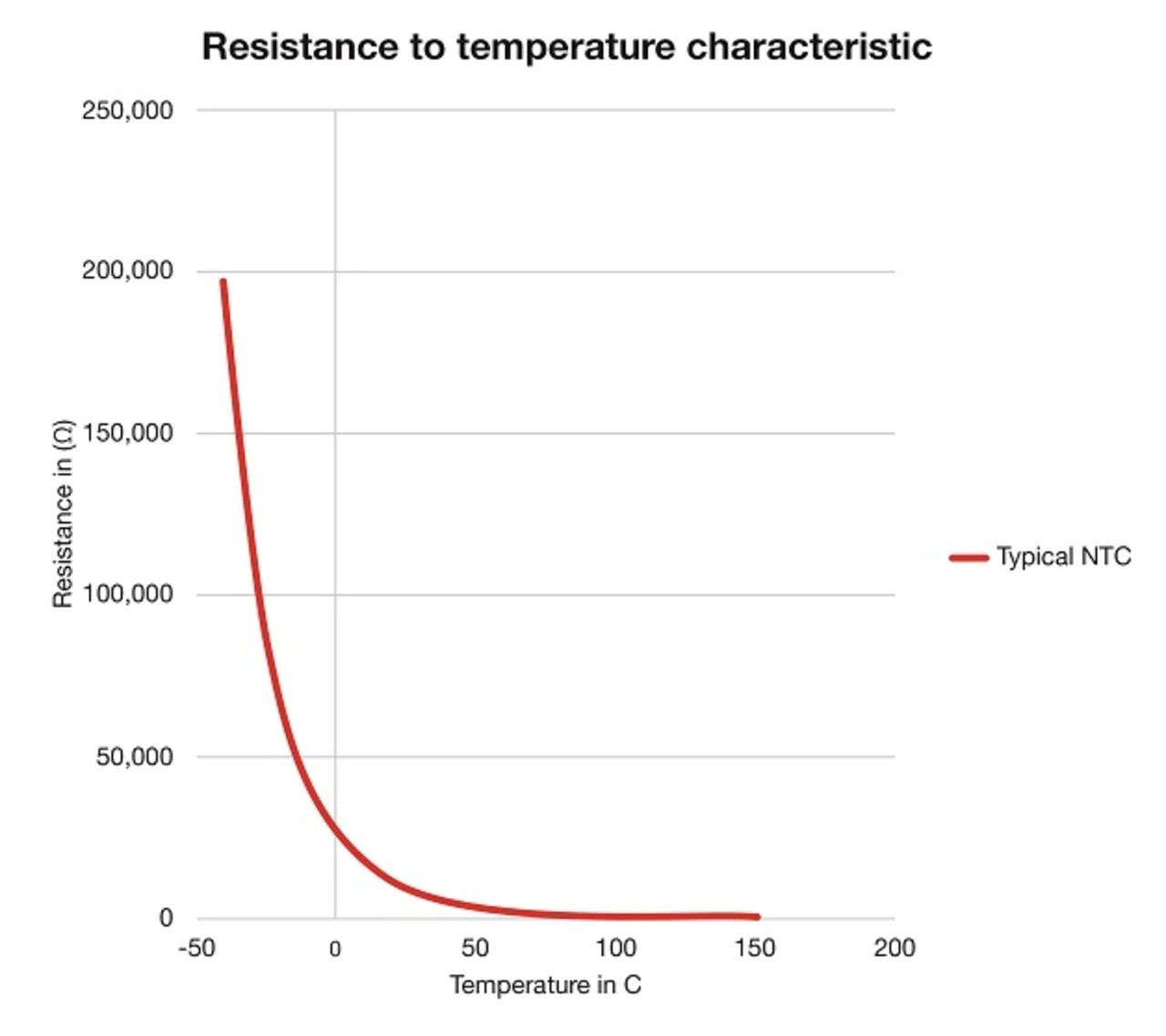

Ein NTC-Thermistor besitzt eine nichtlineare Ausgangscharakteristik (Bild 4). Hier kann zur Steilheitskompensation eine Dreipunktkalibrierung in einer Temperaturmesskammer erforderlich sein, verbunden mit einer Korrektur des Nullpunktfehlers, um für Genauigkeit über den gesamten Temperaturbereich hinweg zu sorgen. Die nichtlineare Steilheit der NTC-Kennlinie kann ohne Kalibrierung keine stabile Temperaturinformation über den kompletten Temperaturbereich liefern.

Unter normalen Bedingungen kommt ein NTC mit einem 12-Bit-ADC aus, um insbesondere bei niedrigeren Temperaturen eine hinreichende Temperaturauflösung zu bieten. Ein PTC-Thermistor dagegen erfordert üblicherweise einen 14-Bit-ADC, damit eine ausreichende Auflösung erzielt wird um Temperaturänderungen zu erkennen. Während ein PTC den 14-Bit-ADC bei allen Temperaturen benötigt, ist ein NTC erst bei Temperaturen über 60 °C auf einen 14-Bit-ADC angewiesen.

Schaltet man einen Bias-Widerstand mit einem PTC-Thermistor in Reihe, verringert sich dessen Dynamikbereich. Dies äußert sich durch ein reduziertes Spannungssignal für den ADC, und genau deshalb erfordert der PTC die Verwendung eines ADC mit 14-Bit-Auflösung. Der geringere Dynamikbereich bewirkt wegen der linearen Kennlinie des PTC jedoch einen höheren Temperaturfehler.

Durch eine einzige Korrektur des Offsetfehlers bei Zimmertemperatur lässt sich ein PTC über den gesamten Temperaturbereich kalibrieren. Bei einem PTC-basierten System führt dies dazu, dass die Temperaturmessung genauer ist als ein typisches (und identisch spezifiziertes) NTC-System über den gesamten Temperaturbereich.

Ratiometrische Lösung für mehr Genauigkeit

Der Begriff »ratiometrisch« bezieht sich auf den vom ADC erfassten Wert, der sich proportional zur Versorgungsspannung ändert. Ratiometrisch ist die Schaltung dann, wenn die an den Spannungsteiler der Temperaturmessschaltung gelegte Spannung VCC auch die Referenzspannung beeinflusst, wie in Bild 5 gezeigt. Jede Änderung von VCC wirkt sich auf die gleiche Weise und gleichzeitig auf den Spannungsteiler und VREF aus, was sich wiederum auf den vom ADC gemessenen Wert niederschlägt und damit den potenziellen differenziellen Fehler zwischen diesen Quellen minimiert.

Mit der ratiometrischen Lösung lässt sich die Genauigkeit des Systems insgesamt verbessern. Bei der Implementierung eines Temperatursensors auf Thermistorbasis, bei dem keine Mittelwertbildung und kein Oversampling erfolgt, ist es sehr wichtig, den Spannungsteiler und die Referenzspannung des ADC aus derselben Quelle zu beziehen.

Ein Kondensator am Spannungsteiler ist in den meisten Fällen nicht erforderlich und sollte insbesondere dann nicht verwendet werden, wenn das ratiometrische Verfahren bei einem ADC mit massebezogenem Eingang benutzt wird. Bei einem differenziellen VREF/ADC-Eingang dagegen sollte ein Kondensator zwischen die ADC-Eingänge und die VREF-Eingänge geschaltet werden.

Durch Filtern von Vtemp beim Einsatz der ratiometrischen Lösung ändert sich die Spannungscharakteristik des Messeingangs, jedoch nicht die des Referenzspannungseingangs des ADC. Durch Hinzufügen eines Filters würde sich somit der differenzielle Fehler zwischen VREF und dem VCC-Eingang des Widerstandsteilers vergrößern.

Wird das ratiometrische Verfahren nicht eingesetzt, so kann das Hinzufügen einer Kapazität am Spannungsteiler die Spannung filtern sowie das Rauschen und etwaige Spannungsänderungen glätten, die sonst zu Messfehlern führen würden. Auch das Hinzufügen eines Kondensators zum Filtern von VREF ist empfehlenswert. Gelegentlich wird VREF intern zur Verfügung gestellt und erfordert keine zusätzliche Filterung. Schließt man einen Kondensator an die Vtemp-Leitung an, kann dies die Reaktion auf Temperaturänderungen verzögern. Wenn sich aber die zu messende Temperatur ohnehin nur langsam ändert und keine sofortige Reaktion erfordert, kann diese Filtermaßnahme von Vorteil sein.

Eine Alternative wäre es, einen Kondensator an den VCC-Anschluss ganz oben am Widerstandsteiler anzuschließen, um ein etwaiges systemimmanentes Rauschen für die Temperaturmessung auszufiltern. Bei der ratiometrischen Lösung sorgt die Verwendung des gleichen Kondensators an VREF dafür, dass die Spannungsänderungen an beiden Punkten gleich ausfallen.

- Auf maximale Genauigkeit getrimmt

- Fest- oder Gleitkomma beim Mikrocontroller?

- Verstärker, Puffer und Drift