RS-485- und CAN-Designs

Aufgepasst: Optokoppler weisen verdeckte Kosten auf

Angesichts der Fortschritte auf dem Gebiet der digitalen Isolationstechnologie sollte sich jeder Entwickler die Frage stellen, ob Optokoppler wirklich noch die kosteneffektivste Lösung zur Isolation gängiger Schnittstellen wie RS-485 und CAN sind.

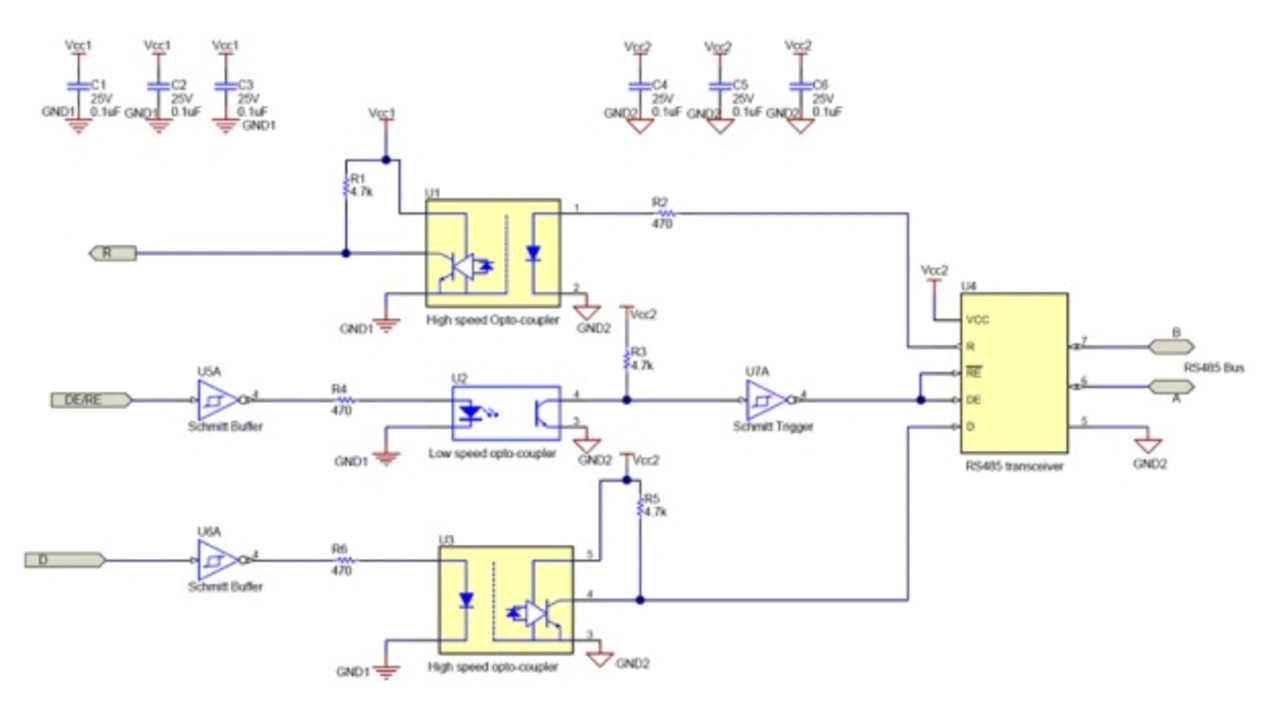

Bild 1 zeigt anhand einer RS-485-Schnittstelle, wie sich die galvanische Isolation mit einem Optokoppler realisieren lässt. In diesem Fall sind zwei High-Speed- und ein Low-Speed-Optokoppler sowie zusätzliche Schmitt-Trigger als Puffer erforderlich. Das treibt die Kosten in die Höhe und verbraucht auch mehr Leiterplattenfläche.

Jobangebote+ passend zum Thema

Industrielle Designs sollen möglichst mit jeder neuen Produktgeneration kompakter werden und mehr Funktionalität bieten. Dies gilt beispielsweise für Motortreiber, die meist per RS-485 oder CAN mit einer SPS kommunizieren, um Befehle auszuführen oder in umgekehrter Richtung Statusmeldungen zu übertragen. Werden die Knoten in größerer Distanz zur Steuerung platziert, wofür sich RS-485 und CAN explizit anbieten, können sich Unterschiede im Massepotenzial ergeben, die eine Isolation erforderlich machen. Würde man hierbei allerdings auf einen sperrigen Optokoppler setzen, wären unter Umständen Kompromisse an anderer Stelle nötig. Abgesehen davon sprechen noch weitere Faktoren gegen die Verwendung von Optokopplern:

- Zuverlässigkeit: Das in Optokopplern als Dielektrikum verwendete Epoxidharz weist eine vergleichsweise niedrige Durchbruchspannung auf, und die Exemplarstreuung hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Dielektrikums ist hoch.

- Stromverbrauch: Jeder Optokoppler benötigt 5 bis 10 mA zum Ansteuern der eingangsseitigen LED.

- Temperaturbereich: Optokoppler sind nur für Temperaturen bis 85 °C, in Einzelfällen und gegen hohen Aufpreis allenfalls bis 105 °C geeignet.

- Schalteigenschaften: Die Anstiegs- und Abfallzeiten sowie die Signallaufzeiten von Optokopplern können je nach Bias-Strom, Stromübertragungsverhältnis und Exemplarstreuung variieren.

- Störbeständigkeit: Der typische CMTI-Wert von Optokoppler liegt zwischen 15 und 25 kV/µs.

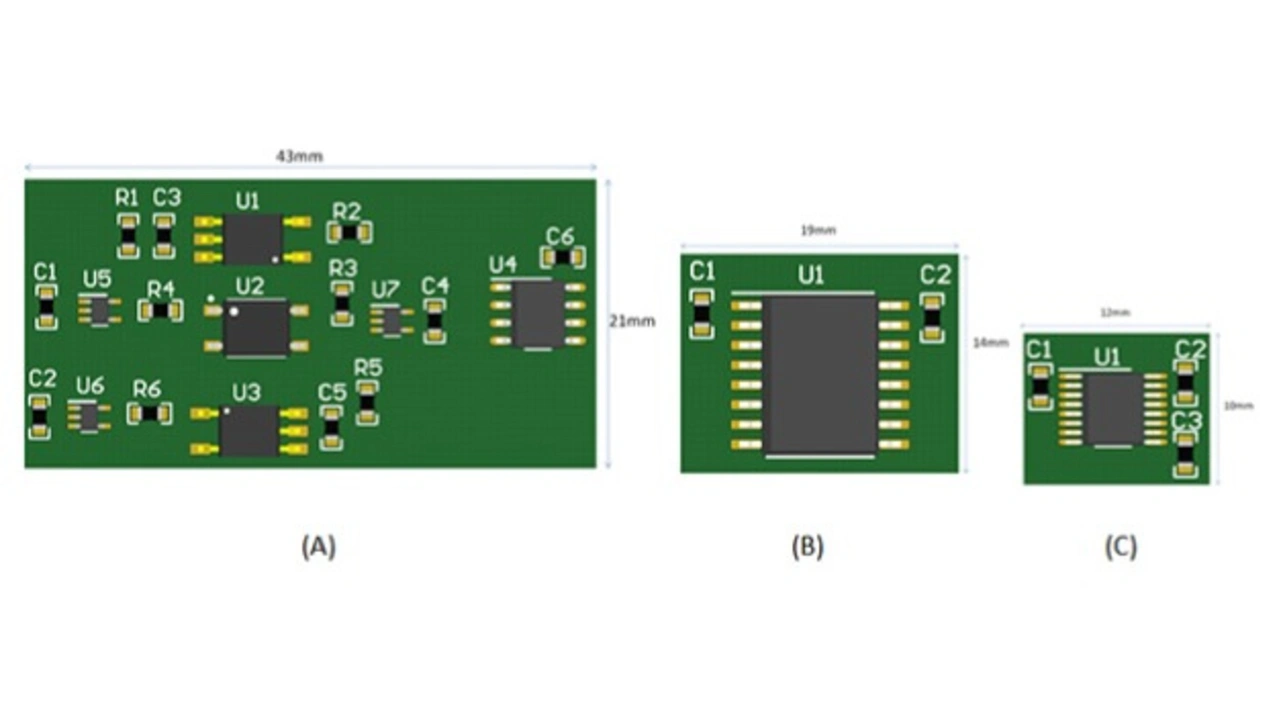

Um auch ohne Performance-Abstriche kompakte Lösungen zu ermöglichen, hat Texas Instruments die isolierten Transceiver ISO1500 (RS-485) und ISO1044 (CAN) entwickelt. Bild 2 zeigt hierzu einen Größenvergleich zwischen dem Optokoppler-Ansatz aus Bild 1 (links), einem standardmäßigen isolierten RS-485-Transceiver im SOIC-16-Gehäuse (Mitte) und dem ISO1500 (rechts). Dargestellt ist hier übrigens ausschließlich die Signal- und nicht die Stromversorgungs-Isolation des RS-485-Transceivers.

Bei isolierten RS-485-Designs spart der ISO1500 gegenüber der diskreten Optokoppler-Lösung 85 Prozent und gegenüber der SOIC-16-Lösung 50 Prozent Leiterplattenfläche ein. Die Ersparnis des für CAN-Designs vorgesehenen ISO1044 beträgt 84 Prozent bzw. 60 Prozent. Abgesehen davon aber beseitigen der ISO1500 und der ISO1044 auch viele der weiter oben angeführten Performance-Probleme. Das verwendete Siliziumdioxid-Dielektrikum minimiert die Exemplarstreuung und bietet zuverlässigere Hochspannungs-Eigenschaften. Ferner eignen sich die Bausteine für Temperaturen von -40 bis +125 °C, besitzen vorhersagbare Schalteigenschaften und weisen eine deutlich höhere Störbeständigkeit auf als Optokoppler. Berücksichtigt man die Platzersparnis, die mit beiden Bausteinen erzielbar ist, so wird deutlich, dass ein Optokoppler mehr Kosten mit sich bringt, als es der Preis des Bausteins allein erwarten lässt.