Digitale Zwillinge in der Medizin

Das Herz schlägt virtuell

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Wie profitieren Patienten von dem virtuellen Zwilling?

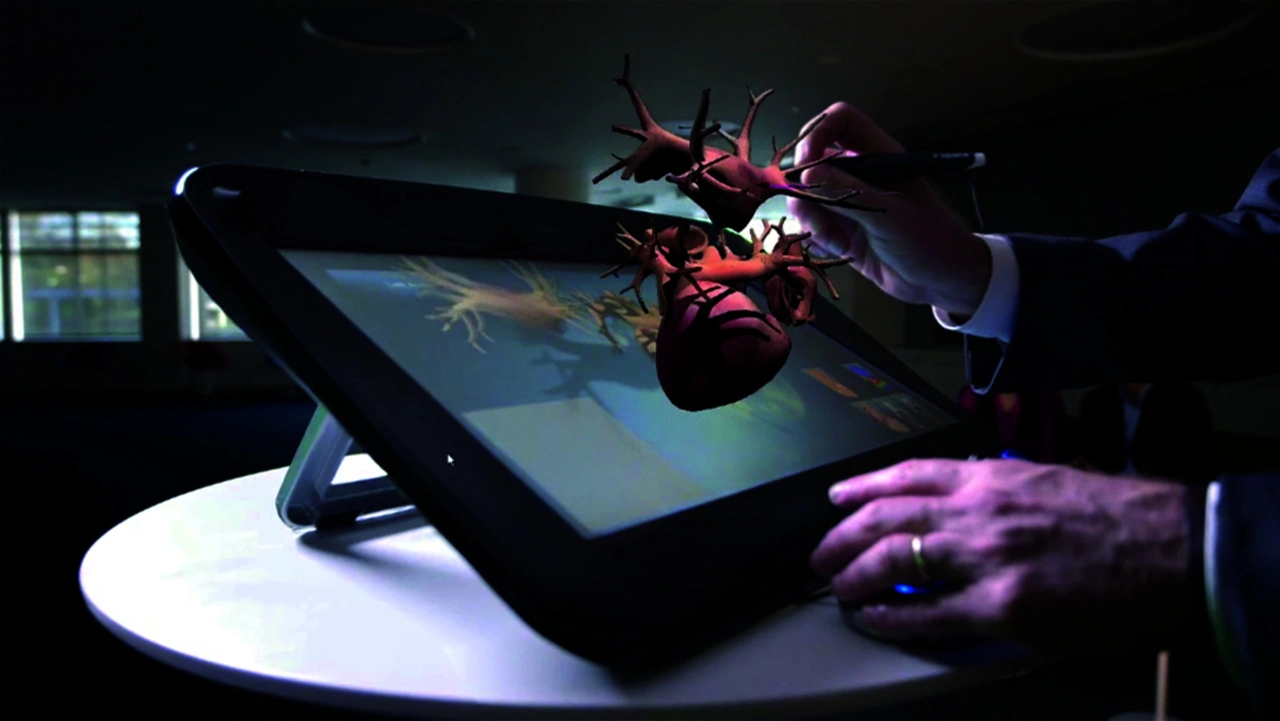

Der Körper ist komplex. Das ist der Grund, warum Menschen Smartwatches mit medizinischen Funktionen und Sensoren mögen – sie helfen, den Körper im Auge zu behalten und die oft verborgenen Gründe für Unwohlsein besser zu erkennen. Unser virtueller Zwilling soll langfristig auf den ganzen Körper ausgedehnt werden und Ärzten und Patienten als Tool dienen, möglicherweise auch auf dem eigenen Handy. Ein virtuelles Modell kann reine Messdaten und etwa radiologische Bilder zu einem interaktiven Ganzen kombinieren und damit komplexe Zusammenhänge für Ärzte und auch den Patienten selbst visualisieren. Das Tool soll die Prävention stärken und Menschen dazu dienen, selbst Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen.

Wo wird der Zwilling bereits in der klinischen Praxis eingesetzt?

Bei angeborenen Herzfehlern. Es ist der häufigste Geburtsfehler, der bei einem von hundert Kindern auftritt. Kardiologen müssen direkt operieren, oft bereits im Mutterleib. Die Sterblichkeit bei diesen schwierigen Rekonstruktionen liegt bei ca. 25 Prozent. Die Ärzte haben meist nur wenige Minuten für komplexe Entscheidungen. Sie müssen ad hoc die Aorta rekonstruieren, eine sehr komplexe, dreidimensionale Struktur mit vielen verschiedenen Teilen. Die Ärzte müssen sich alles in ihrem Kopf vorstellen, die exakte Rekonstruktion durchdenken, ein passendes Ersatzmaterial zuschneiden und es dann annähen – dies alles passiert in rund zehn Minuten und entscheidet über das Leben eines Kindes.

Der virtuelle Zwilling hilft, mit einem Modell des Patienten diese Operationen via CT- und In-utero-MRT-Bildern noch vor der Geburt vorzubereiten. Ärzte und Ingenieure können die OP gemeinsam simulieren, planen und optimieren. Der virtuelle Zwilling modelliert mit technischer Präzision; im OP wird dann eine exakt passende Schablone via Laserprojektion auf das Rekonstruktionsmaterial übertragen und hilft, es millimetergenau zuzuschneiden. Einige Top-Krankenhäuser führen diese pädiatrischen OPs nicht mehr ohne vorheriges Modellig durch, da die Praxis gezeigt hat, dass in 100 Prozent der Fälle am virtuellen Zwilling bessere und passgenauere Behandlungsmethoden gefunden wurden. Das Modell ist somit in der Lage, mehr zu leisten als diese Top-Chirurgen mit ihrem riesigen Erfahrungsschatz. Es gibt so viele Faktoren, das ist schwierig für einen einzelnen Menschen zu erfassen, der Computer hat diese Beschränkung nicht.

Nach diesen Anfängen geht es jetzt in die klinische Breite. Einer unserer belgischen Partner hat gerade die Zulassung für ein Medizingerät zur präoperativen Planung bei Vorhofflimmern erhalten. Im Vorhofsack kann sich Blut ansammeln; wenn diese Gerinnsel durch das Flimmern aufbrechen und in den Blutkreislauf gelangen, können sie Schlaganfälle auslösen. Dagegen hilft ein Stopfen, der nichtinvasiv eingesetzt wird; wegen der Passgenauigkeit sind manchmal mehrere Eingriffe nötig. Die Wahl der Größe, der Form und der Richtung ist entscheidend für eine gute Passform. Das neue Gerät auf Basis des virtuellen Zwillings hilft, die Operation und den eingesetzten Stopfen im Voraus zu optimieren. Die voroperative Simulation spart nicht nur multiple OPs und sorgt für eine exzellente Genauigkeit mit weniger Leckagen, sie verkürzt auch die Operationszeit um mehr als 30 Minuten.

Wie geht es mit dem Living-Heart-Projekt weiter?

Nach dem Herz-Kreislauf-System haben wir den virtuellen Zwilling Stück für Stück auf andere Organe ausgeweitet. Jetzt arbeiten wir am »Living Brain«, an der »Living Lung«, und gerade wurde ein Projekt zur »Living Liver« gestartet. Neben den einzelnen Organen werden wir die einzelnen Subsysteme zu einem Gesamtmodell, einem virtuellen Zwilling des menschlichen Körpers, verbinden. Denn all diese Subsysteme interagieren, ergeben eine Infrastruktur und es übersteigt die menschlichen Fähigkeiten, diese komplexen Prozesse ohne Computer zu verstehen und zu kontrollieren. Wir wissen beispielsweise, dass bei körperlicher Anstrengung oder psychischer Erregung die Herzfrequenz ansteigt. Diese Information muss der Zwilling mit dem Vagusnerv verbinden, der dem Herz sagt, dass es beschleunigen muss. Neben den elektromechanischen Verbindungen bauen wir jetzt auch die neuronalen Verbindungen nach. Dazu kommen multiskalige Effekte. Wir wollen auch auf zellulärer Ebene verstehen, was im Inneren des Körpers geschieht, wie die Subsysteme mit ihren Zellen chemisch reagieren.

Die nächste Generation des virtuellen Zwillings wird anhand dieser neuen Modelle die Wirkung von Medikamenten vorab testen können. Bei Covid-19 oder Krebs beispielsweise können einige Medikamente nicht eingesetzt werden, weil sie das Herz angreifen; sie beeinträchtigen dessen elektrisches System. Aber warum? Wir sind jetzt in der Lage, ein Modell auf zellulärer Ebene zu erstellen, sodass wir sehen können, wie das Medikament im System interagiert. Wie es sich auf die Zellen auswirkt, wie sich diese Zellen dann in den Organen ausbreiten und wie sich dieser Domino-Effekt auf das Pumpen von Blut, die Herzleistung und das EKG auswirkt. Wir können also ein Molekül nehmen und mit dem virtuellen Zwilling vorhersagen, wie sich das EKG des Patienten entwickeln wird. Das ist ein Durchbruch für die Entwicklung neuer Medikamente, aber auch neuer Medizingeräte. (uh)

- Das Herz schlägt virtuell

- Wie hilft ein virtueller Zwilling bei der Entwicklung von Medizingeräten?

- Wie profitieren Patienten von dem virtuellen Zwilling?