Digitale Zwillinge in der Medizin

Das Herz schlägt virtuell

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Wie hilft ein virtueller Zwilling bei der Entwicklung von Medizingeräten?

Zurzeit kommen in der Medizintechnik und Pharmaindustrie langwierige Testverfahren und oft noch Tierversuche zum Einsatz, um die Wirksamkeit neuer Geräte und Verfahren zu testen. Viele Modelle sind nicht exakt auf den Menschen übertragbar, oft müssen Entwicklungsprojekte nach vielen Jahren eingestampft werden, weil plötzlich bisher unbekannte Risiken und Zusammenhänge auftauchen.

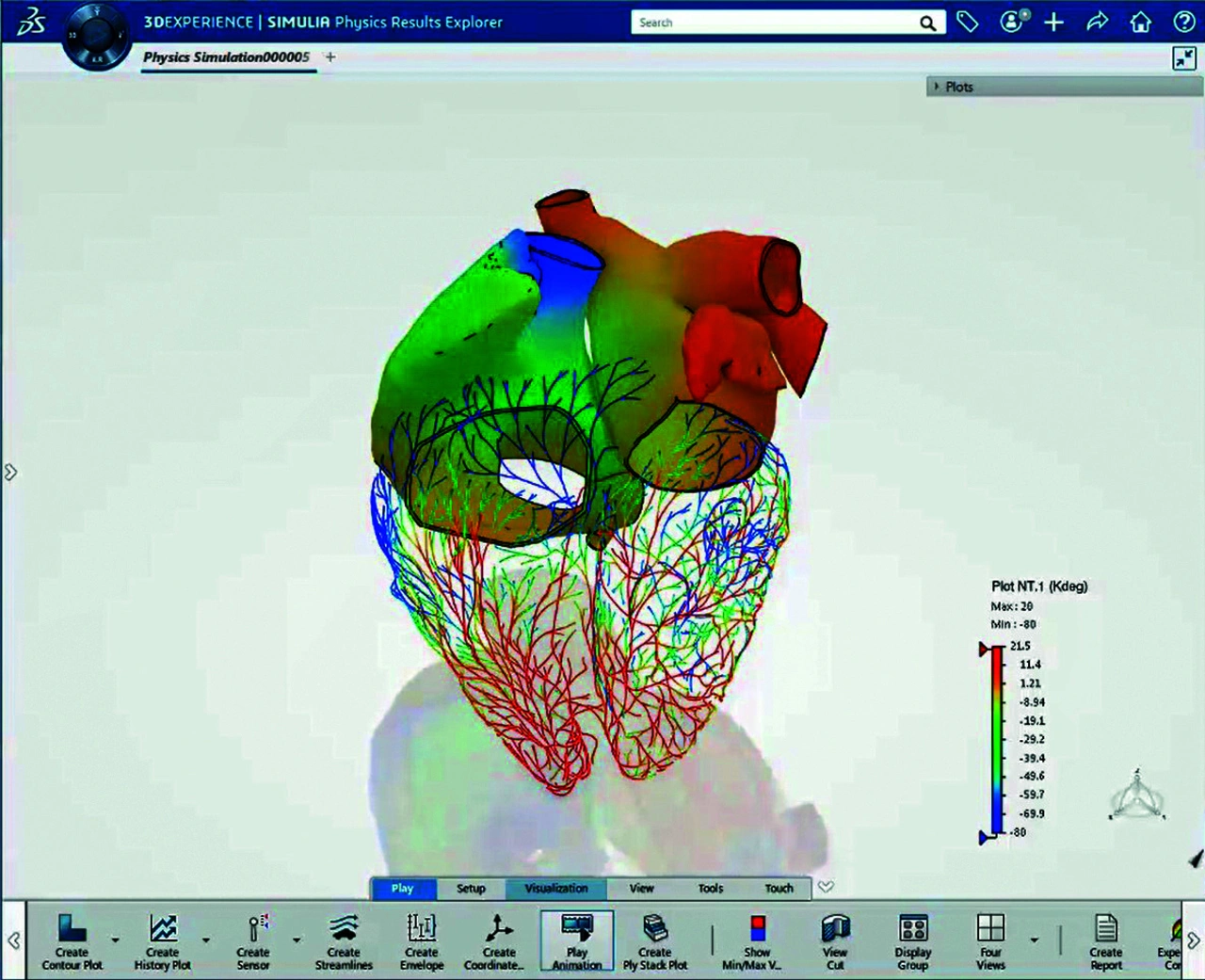

Ein Ziel des Living-Heart-Projekts ist es, eine Art wissenschaftliches Crowdsourcing zu schaffen. Alle bringen ihr Fachwissen ein, arbeiten zusammen und teilen ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse. So kann ein sehr breites Spektrum an medizinischen Anwendungen vor tierischen oder menschlichen Feldtests simuliert werden. Ärzte prüfen mit dem Modell für die klinische Praxis, Gerätehersteller für neuartige Pumpen, Ventile oder die elektrische Simulation – mittlerweile gibt es nahezu 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen, die auf dem virtuellen Zwilling des Herzens basieren.

Die Plattform bringt klinische Daten, Labordaten, Sensordaten usw. in einem Modell zusammen – mit Echtzeit-Aktualisierung. Sobald beispielsweise neue Sensorinformation eingespeist werden, wird das Modell mit aktuellen biometrischen Daten aktualisiert – die neuen Erkenntnisse stehen allen Kollaborateuren sofort zur Verfügung. Die Validierung beginnt mit einem Peer-Review-Prozess; klinische Daten können mit dem Modell abgeglichen, repliziert und kultiviert werden.

Wir von Dassault Systèmes sorgen dafür, dass alle Tests und Erkenntnisse in die offizielle Twin-Version einfließen und damit alle auf derselben Modellversion arbeiten. Und wir kümmern uns auch um den kommerziellen Rahmen wie die Datenverwaltung, die Qualitätskontrolle, ordnungsgemäße Dokumentation etc. und stellen weitere Tools für die Modellierung in den Projekten zur Verfügung.

Wie verändert das virtuelle Modell die Entwicklungsprozesse für Medizingeräte?

Als erstes wird sich das Prototyping an sich verändern. Heute wird in den allermeisten Fällen zuerst ein physischer Prototyp gebaut, der dann in vielen zeitintensiven Versuchsreihen und später in klinischen Studien auf den Prüfstand gestellt wird. Virtuelle Simulationen sind nicht unbedingt Standard. Wir plädieren dafür, zuerst einen virtuellen Prototyp zu bauen, der dann durch den gesamten weiteren Entwicklungsprozess führt. Wird der physische Prototyp gebaut, ist er bestenfalls bereits an einem virtuellen Tier oder einem virtuellen Menschen getestet worden. Medizintechnik-Ingenieure validieren dann hoffentlich nur noch, was sie am virtuellen Modell bereits vorausgesagt haben.

Viele Innovationen in der Medizintechnik kommen von Ärzten, weil diese im klinischen Alltag echte 3D-Erfahrung sammeln und dann übertragen. Wenn Unternehmen diese 3D-Erfahrung im Labor nachbilden, zapfen sie direkt den sonst für sie unerreichbaren Innovationsstrom an. Das verkürzt den Entwicklungszyklus, senkt die Kosten und fördert wirkliche Produktneuerungen. Für Technologieunternehmen wird es zudem im Zertifizierungsprozess hilfreich sein, wenn sie der FDA oder anderen Behörden zeigen können: Schau, das habe ich bereits in einem bekannten System durchgetestet.

Zweitens können wir mit In-Silico-Studien und der erwähnten KI-basierten Populationsbildung sozusagen Studien vor der Studie durchführen. Ohne Simulation dauert es in klinischen Tests oft fünf bis zehn Jahre, den richtigen Einsatz und die passendsten Indikationen und Patienten zu finden. Mit dem Zwilling können wir Medizingeräte in einer virtuellen Bevölkerung simulieren und testen, bevor sie an echten Menschen geprüft werden. Der Grund, warum so viele Entwicklungsprojekte für das Herz-Kreislauf-System, aber auch für den restlichen Körper scheitern, ist, dass der Mensch als System funktioniert. Wird ein Parameter verändert, reagiert der Körper – dieses Vorgehen ist im Labor nur schwer abzubilden, geschweige denn vorherzusagen. Durch den virtuellen Zwilling ist das möglich. Auf diese Weise können wir nicht mehr nur raten, sondern vorhersagen, was passieren wird.

Stichwort FDA: Wie steht es um Validierung und Zertifizierung mit virtuellen Modellen?

Die FDA war von Anfang an eingebunden, sie kennt das Living-Heart-Projekt genau. Firmen müssen nicht mehr den gesamten Ansatz mit Tonnen Papier erklären, sie müssen nur zeigen, wie sie den virtuellen Zwilling eingesetzt haben – das ist alles, was die Behörde noch benötigt. So hilft das Modell auch, die existierende Lücke zwischen Entwicklungen und tatsächlichen Markteinführungen zu schließen. Dieser gemeinsame Prozess des Beobachtens und Lernens führte u. a. dazu, dass das Center for Devices and Radiological Health neue Regulierungsverfahren ins Auge fasste. Der bisherige Ansatz war einfach nicht gut genug für die Medizintechnikbranche, nicht schnell genug für die modernen Technologien und die Anforderungen auf der Geräteseite.

Unser Ziel mit der FDA ist es zudem, Ergebnisse von klinischen Studien vorherzusagen. Denn wenn das virtuelle Modell auf die Ergebnisse von klassischen Praxisstudien trifft, könnten Medizintechnik-Firmen auf diese verzichten und das Testen differenzierter und schneller durchlaufen. Wir schreiben gerade an einem Playbook, einer Reihe von Richtlinien in Kooperation mit der FDA, wie dieser Prozess und die Dokumentation auf Herstellerseite ablaufen müssen. Außerdem liefern wir der MedTech-Industrie damit eine Praxisanleitung zum Nachahmen. Wir wollen die Firmen dazu animieren, ihre Entwicklungsprozesse neu zu denken und die neuen Potenziale für ihre Geräte zu nutzen.

- Das Herz schlägt virtuell

- Wie hilft ein virtueller Zwilling bei der Entwicklung von Medizingeräten?

- Wie profitieren Patienten von dem virtuellen Zwilling?