Die Bedeutung von Ingenieuren der Elektrotechnik

Berufsbilder und Veränderungen bis 2015

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Mitarbeiterentwicklung und Karrierepfade

Karriere-Optionen zwischen „Technik“ und „Management“

Ingenieure streben – ebenso wie Absolventen anderer Fächer – nach beruflichem Aufstieg. Dieser kann sich in höherem Gehalt, verbessertem Status sowie erweiterter Entscheidungsbefugnis manifestieren und korreliert meist mit der Übernahme von Personalverantwortung. Die Tendenz zu so genannten „flachen“ Hierarchien, d.h. immer weiter ausgedünnten Managementebenen, hat den Kampf um die verfügbaren Positionen verschärft. Ingenieure stehen hier in harter Konkurrenz zu Absolventen anderer Fachdisziplinen, die von Ausbildung und Mentalität her für die Entwicklung vom Sachbearbeiter zur Führungskraft mit Personalverantwortung oft besser gerüstet sind.

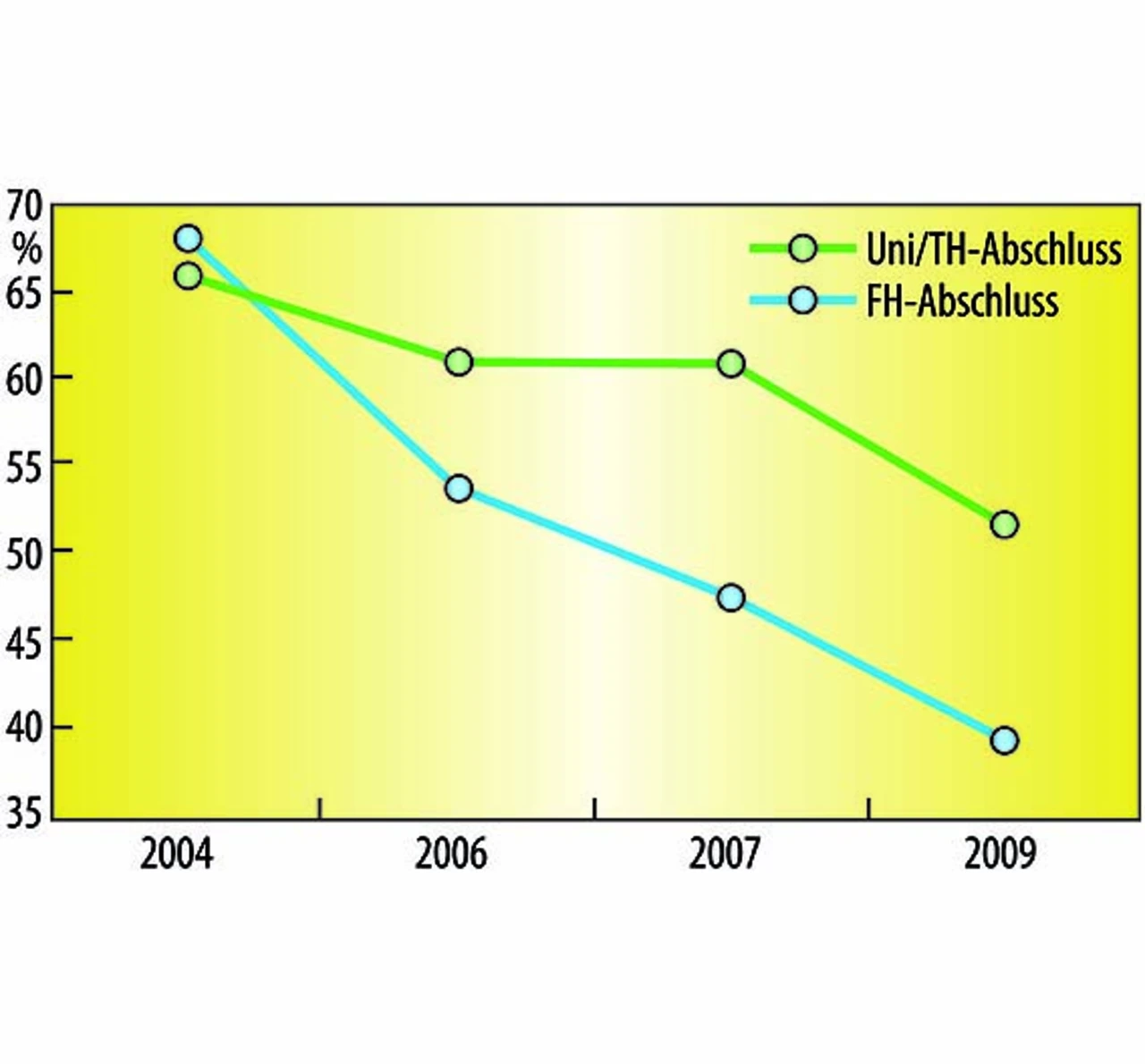

Trotz flacher gewordener Hierarchien ist die Übernahme von Personalverantwortung oder die Aussicht darauf auch in den ersten Berufsjahren immer noch üblich, wenn auch nicht mehr so häufig anzutreffen. Die weitere Entwicklung zeigt eine Schere zwischen FH- und Uni-Absolventen (Bild 2).

Jobangebote+ passend zum Thema

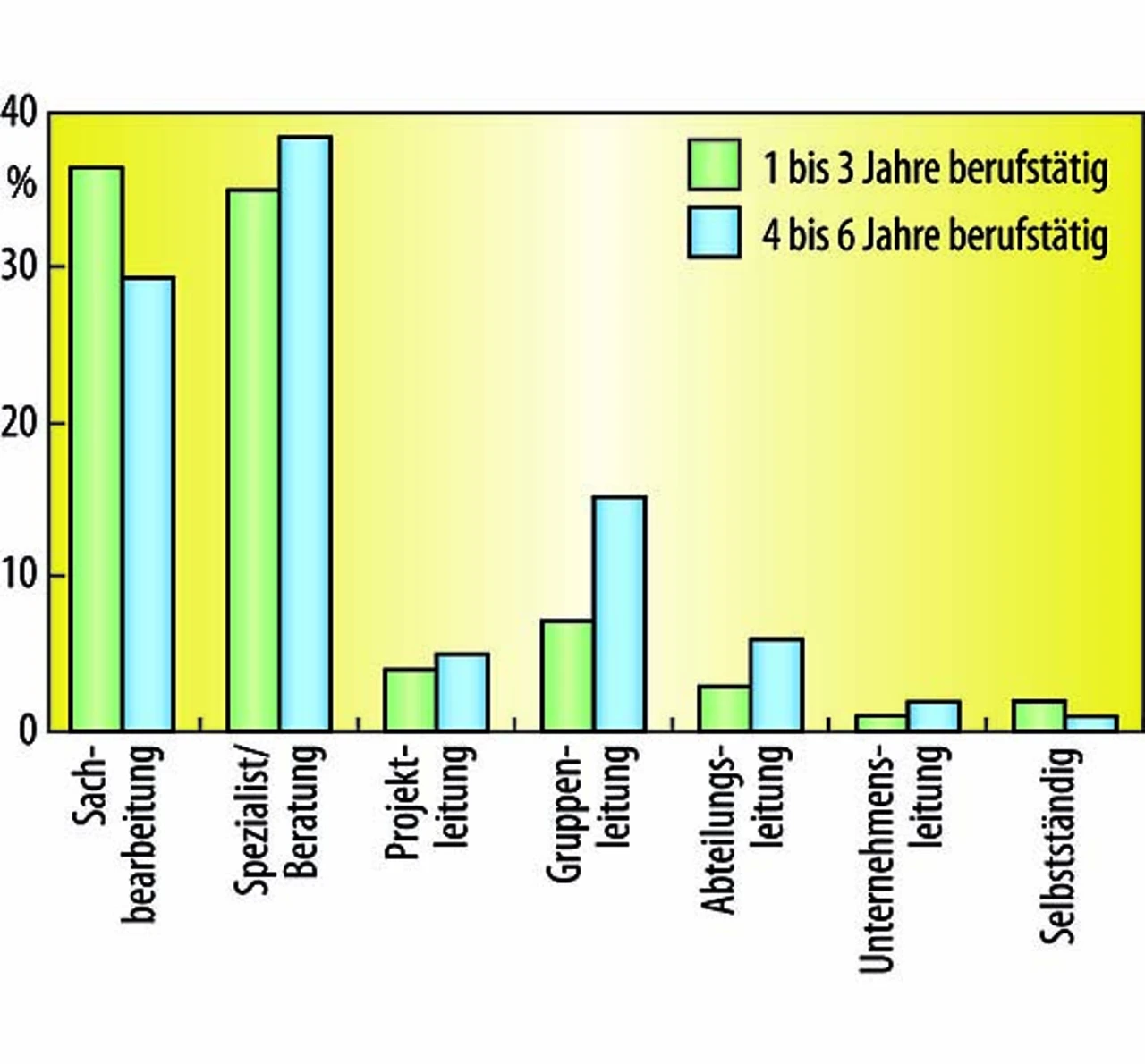

Rund 15 Prozent der angestellten Elektroingenieure erreichen bereits in den ersten drei Berufsjahren erste Leitungsfunktionen in Unternehmen. Die meisten beginnen als Sachbearbeiter oder Spezialist mit beratender Funktion. Schon vom vierten bis zum sechsten Berufsjahr steigt der Anteil an Führungskräften unter den Elektroingenieuren um das Doppelte auf etwa 30 Prozent an (Bild 3).

Bei einem Verbleib in einer fachlich fokussierten Tätigkeit besteht jedoch die Gefahr, in Anbetracht des raschen technischen Fortschritts irgendwann den „Anschluss“ und damit seinen Wert auf dem Arbeitsmarkt zu verlieren. Wie verschiedene Untersuchungen gezeigt haben (u.a. das vom VDE unterstützte „Nachwuchsbarometer Technikwissenschaften“), sind diesbezügliche Sorgen bei jungen Menschen verbreitet und erschweren die Entscheidung für ein technisch-naturwissenschaftliches Studium.

Hochqualifizierte Ingenieure, die dazu bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, stecken außerdem häufig in einem Dilemma, da etliche Kandidaten sich nur ungern von der Technik lösen möchten, indem sie eine Karriere im Management einschlagen. Es liegt im Interesse der Unternehmen wie auch von Ingenieurverbänden, hier durch neue Konzepte Abhilfe zu schaffen.

Ausbau von „Expertenkarrieren“ erforderlich

Ein Weg dazu ist der Ausbau von „Expertenkarrieren“, wie sie immer mehr Unternehmen entwickeln. Damit soll insbesondere Ingenieuren die Möglichkeit eines Aufstiegs geboten werden, bei dem sie höhere Einkommen und erweiterte Entscheidungsspielräume erreichen können, ohne durch die Übernahme von Personalverantwortung zunehmend von ihrer eigentlichen Stärke, der Technik, abgelenkt zu werden. Einige große, aber auch mittelständische High-tech-Unternehmen haben bereits in den letzten Jahren einen formellen Karrierepfad für Experten eingeführt, was der VDE sehr begrüßt.

Neben einer herausragenden technischen Expertise müssen aber auch die „Key Experts“ eine Reihe weiterer Qualitäten mitbringen: Innovationsfähigkeit, Geschäftsverständnis, Kommunikationsfähigkeit, Internationalität sowie ein breites internes und externes Netzwerk. Je weiter ein Mitarbeiter in der Hierarchie aufsteigt, desto höher ist auch in der Expertenkarriere der Anspruch an nichttechnische Kompetenzen.

Mehr Führungskräfte in der Expertenlaufbahn und damit mehr Ingenieure in Führungspositionen eröffnen Absolventen somit ein attraktiveres Karriereangebot und ein breiteres Spektrum von Optionen. Dies kann dabei hilfreich sein, die schwierige Nachwuchssituation zu mildern. Einer Umfrage des VDE zufolge sind die Professoren der Elektrotechnik/Informationstechnik mehrheitlich der Ansicht, fähige Talente deswegen zu verlieren, weil man als BWL- oder Jura-Absolvent eher Karriere machen kann. In diesem Zusammenhang bestärkt der VDE die Unternehmen darin, die Leistungsträgerschaft von Ingenieuren generell und insbesondere der führenden Ingenieurköpfe stärker gegenüber der Öffentlichkeit herauszustellen. Ingenieure in der Expertenkarriere stellen potentiell eine Art Rollenvorbild für den Nachwuchs dar.

Die Implementierung eines solchen Systems erfordert allerdings bei allen Beteiligten zum Teil erhebliche Umdenkprozesse, da auch diese Experten in ein hierarchisch strukturiertes System mit definierten Verantwortungsebenen eingepasst sein müssen. Die Wandlung ihrer Führungskräfte, die ihnen gegebenenfalls vom Lebensalter und Erfahrungshorizont her „unterlegen“ sein könnten, von Anordnungen erteilenden „Vorgesetzten“ zu motivierenden und unterstützenden „Coachs“ ist leichter gesagt als getan. Vor allem erfordert es die mentale Bereitschaft, zugeordnete Mitarbeiter so weit zu fördern, dass diese ohne Weiteres ein höheres Einkommen als der Vorgesetzte selbst erreichen, was dem traditionellem Hierarchiedenken widerspricht.

In einem Unternehmen wird es sich in der Praxis nur erfolgreich einführen lassen, wenn Personalverantwortliche am Aufstieg ihrer Mitarbeiter partizipieren und nicht – wie so häufig – vor allem daran gemessen werden, wie effektiv sie die Personalkosten „im Griff“ behalten. Unternehmensstrukturen mit Erfolgsbeteiligungen der Vorgesetzten zeigen, dass so ein System in der Praxis funktionieren kann.

Weiterbildung – ein wichtiges Instrument der Mitarbeiterentwicklung

Die Auffassung, einen hochqualifizierten Mitarbeiter primär als Wert und nicht als Kostenfaktor zu sehen, bringt erhebliche Dynamik in die Frage der Weiterbildung, da dann auch vom Einzelnen mehr Engagement bei der fachlichen oder auch überfachlichen Weiterqualifikation erwartet werden kann.

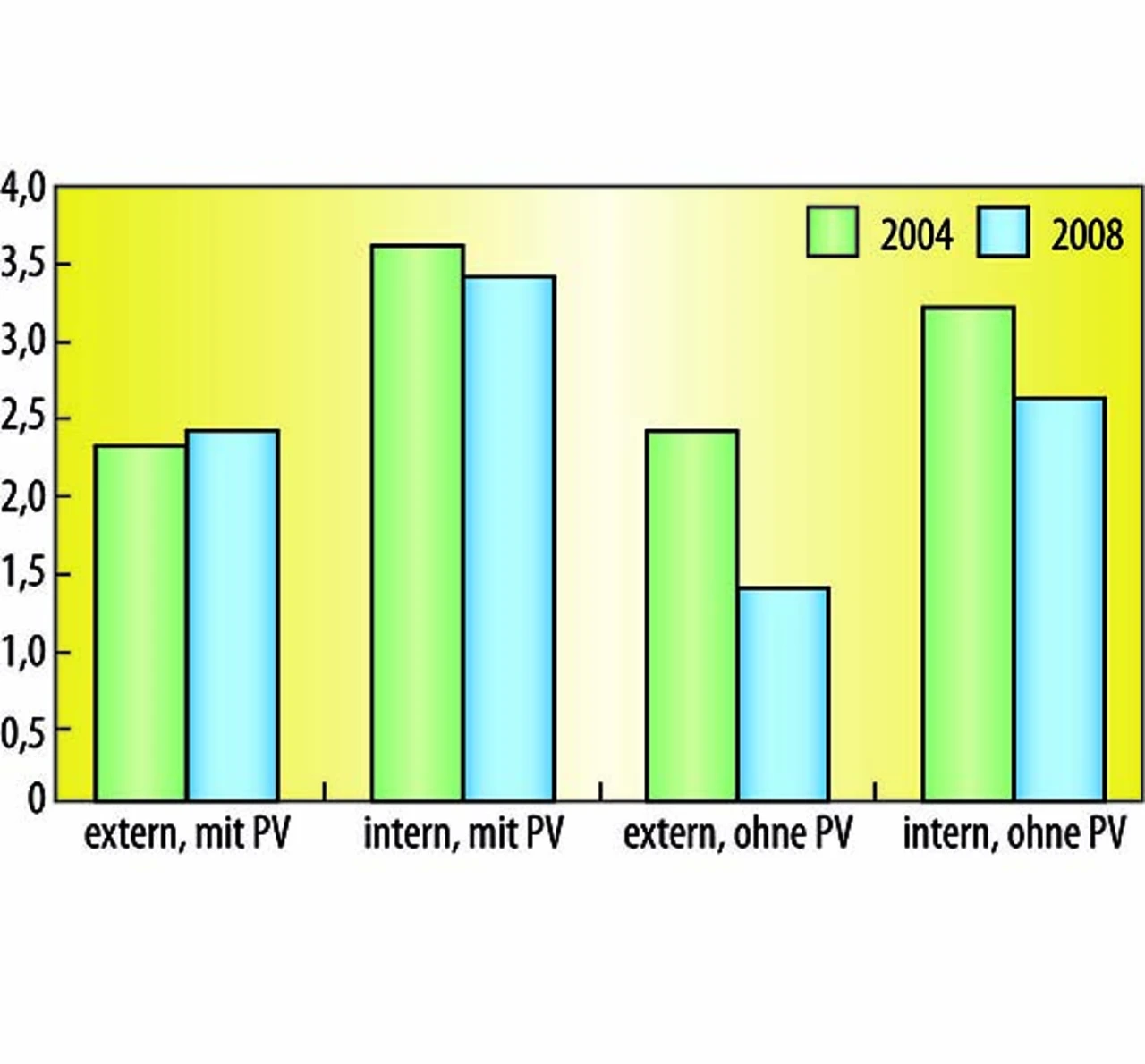

In den vergangenen Jahren ist in der Praxis allerdings die Menge der jährlichen Weiterbildungsveranstaltungen gesunken. Das gilt in besonderem Maße für externe Weiterbildung für Ingenieure ohne Personalverantwortung (Bild 4).

In Anbetracht eines in Zukunft im Regelfall vier Jahrzehnte umfassenden Berufslebens und eines weiterhin raschen technischen Wandels ist dieser Aspekt aber besonders für Ingenieure von entscheidender Bedeutung. Denn die Altersteilzeit wird als Ausweg für den Einzelnen ebenso wie für das Unternehmen und die Gesellschaft keine sinnvolle bzw. finanzierbare Lösung mehr bilden. Ziel muss es sein, eine möglichst weitgehende „Marktfähigkeit“ des individuellen Kompetenzprofils über den gesamten beruflichen Lebensabschnitt zu erhalten, d.h., ein Mitarbeiter sollte im Idealfall stets auch außerhalb des Unternehmens als potentielle Arbeitskraft begehrt sein. Dass dies nicht einfach sein wird, da auch private Aspekte (Mobilität) eine Rolle spielen, und dass viele Führungskräfte Angst vor einer Abwanderung bislang als „sicher“ geltender Mitarbeiter haben, versteht sich von selbst. Das Vorhandensein von Schwierigkeiten darf jedoch kein Vorwand dafür sein, notwendige neue Lösungen weiterhin nicht anzugehen.

Flexiblere Optionen auch bei Karriere und Verdienst

Die zukünftig generell absehbare Verlängerung der Berufslaufbahn ohne entsprechende Möglichkeiten eines Aufstiegs in höher dotierte leitende Positionen wirft noch eine andere, grundlegende Frage auf: die der Gehaltsperspektive. Je länger ein Mitarbeiter beschäftigt ist, um so „teurer“ wird er in den Augen des Unternehmens.

Nun sind Gehaltskürzungen mit gutem Grund im Normalfall nicht möglich, so dass als „Ausweg“ nur eine mehr oder minder offensichtliche Stagnation bleibt, d.h. eine kaum den Inflationsausgleich erreichende Gehaltsanpassung. Ebenso klar ist, dass eine derartige dauerhafte Perspektivlosigkeit auch engagierte Betroffene demotiviert. Da andererseits die persönlichen Umstände auch so gelagert sein können, dass eine gewisse finanzielle Absicherung erreicht ist, so dass sowohl der Verzicht auf weitere Karriereanstrengungen als auch der Aufbruch in ein nochmals grundlegend neues Gebiet denkbar sind, müssen hier flexiblere Wahlmöglichkeiten geschaffen werden.

Eine Lösung können Projekte bieten, um die man sich als Mitarbeiter bewerben kann und bei denen die Mitarbeit – bei grundsätzlich unverändertem Grundgehalt – entsprechend den erhöhten Anforderungen durch einen Vergütungszuschlag attraktiv gestaltet wird. Ein solches Verfahren ist geeignet, sowohl die im Unternehmen brach liegenden Potentiale zu mobilisieren als auch Mitarbeitern ohne erkennbar weiteres Aufstiegspotential die Möglichkeit eines klar definierten, zeitlich umrissenen besonderen Engagements zu bieten. Alleine die grundsätzliche Existenz einer solchen realistischen Option dürfte bereits geeignet sein, dem Gefühl der Perspektivlosigkeit entgegenzuwirken.

- Berufsbilder und Veränderungen bis 2015

- Mitarbeiterentwicklung und Karrierepfade

- Branchen, Tätigkeitsfelder und Unternehmenstyp