CMOS-kompatibel, 3-V-Versorgung

KI-Prozessoren mit „Synapsen“ aus Nanodrähten

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Funktion eines Memristors

Wo haben Memristors zuletzt für großes Aufsehen gesorgt?

Unser Partnerinstitut in Japan, das National Institute of Material Science, hat sie in FPGAs integriert. Das Interessante dabei: Damit werden die FPGAs praktisch immun gegen UV-Strahlung und Neutronen, es kommen kaum noch Soft Errors in den ICs vor. Deshalb hat NEC sie in ihren Satelliten eingesetzt. 2017 haben wir das alle zusammen groß in Japan gefeiert; seitdem arbeiten die Memristors (in Japan werden sie Atomic Switch genannt) nämlich in den FPGAs an Bord eines Satelliten. Auch in humanoiden Robotern sollen sie zum Einsatz kommen, wir entwickeln daran also kräftig weiter.

Wie würden Sie kurz die Funktion eines Memristors beschreiben?

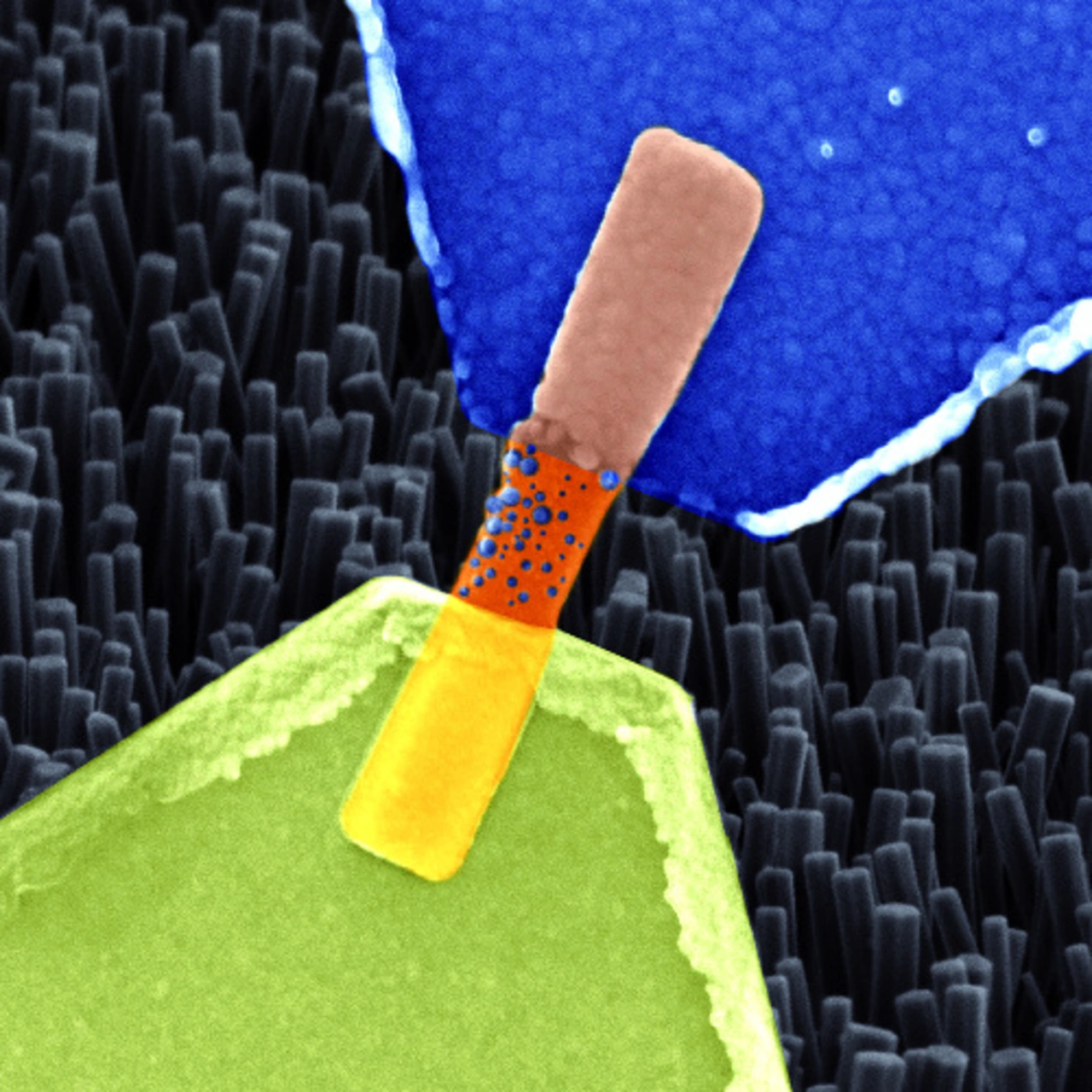

Schon Anfang der 70er Jahre hat Leon Chua, ein theoretischer Elektrotechniker von der University of California in Berkeley, den Memristor als vierte Komponente neben den bekannten Kondensator, dem ohmschen Widerstand und der Spule beschrieben. 2008 verkündete die Gruppe von Stanley Williams von Hewlett Packard, dass sie tatsächlich den theoretisch vorhergesagten Memristor gefunden haben. Ein Memristor ändert seinen Widerstand in Abhängigkeit vom Strom, der durch ihn fließt, und er kann diesen Wert nichtflüchtig speichern. Er verhält sich also so ähnlich wie ein Neuron bzw. eine Synapse. Deshalb kann man auf dieser Basis neuronale Netze direkt verwirklichen, sie müssen nicht mehr emuliert werden. Das spart enorm Energie und Platz ein.

Was vor fast 50 Jahren theoretisch vorhergesagt wurde, ist jetzt also in der Realität angekommen, um KI und neuromorphes Computing zu verwirklichen?

Unser Konzept entspricht nicht zu 100 Prozent dem theoretischen Konstrukt von Chua aus dem Jahr 1971 (das Konzept wurde später immer weiter entwickelt). Denn nach der Theorie sollte es sich um ein rein passives Bauelement handeln: Keine Spannung, also kein Strom, kein Strom, also keine Spannung. Wir haben dagegen eine interne Spannung hinzugenommen, was sie für die Realität geeignet macht. Das beschreibt unser Aufsatz „Nanobatteries in redox-based resistive switches require extension in memristor theory“ in Nature Communications von 2013. Wir konnten eine solche Komponente erstmals experimentell und theoretisch eingehend beschreiben. Weitere Aufsätze in den Nature-Zeitschriften folgten 2014, 2016 und 2018, die zeigen, dass Jülich zur Weltspitze auf diesem Gebiet zählt.

Der jetzt veröffentlichte Aufsatz beschreibt den endgültigen Durchbruch?

Er vertieft das Verständnis auf Materialebene weiter. Aber auf diesem Gebiet ist noch viel zu tun.

Was genau muss jetzt erforscht werden, um Komponenten zu realisieren, die im neuromorphen Computing und in der realen KI-Welt zum Einsatz kommen können?

Ein großes Problem besteht darin, dass wir die Multifunktionalität der Technik noch nicht so genau erklären können. Je nach Anwendung – ob das Material in einem Sensor, in einem Selektor-Schalter oder als künstliches Neuron arbeitet – scheint es sich ein wenig anders zu verhalten. Kurz gesagt, die Verbindung zwischen den Materialeigenschaften und den Eigenschaften auf der Komponentenebene werden noch rein phänomenologisch beschrieben. Wir arbeiten wir mit Hochdruck daran, herauszufinden, was tatsächlich in den Materialien geschieht.

Jobangebote+ passend zum Thema

- KI-Prozessoren mit „Synapsen“ aus Nanodrähten

- RRAMs, MRAMs, PCMs - alles memristive Techniken

- Funktion eines Memristors