Gate-Treiber

Isolierfestigkeit gewährleisten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kontrollierte Zerstörung

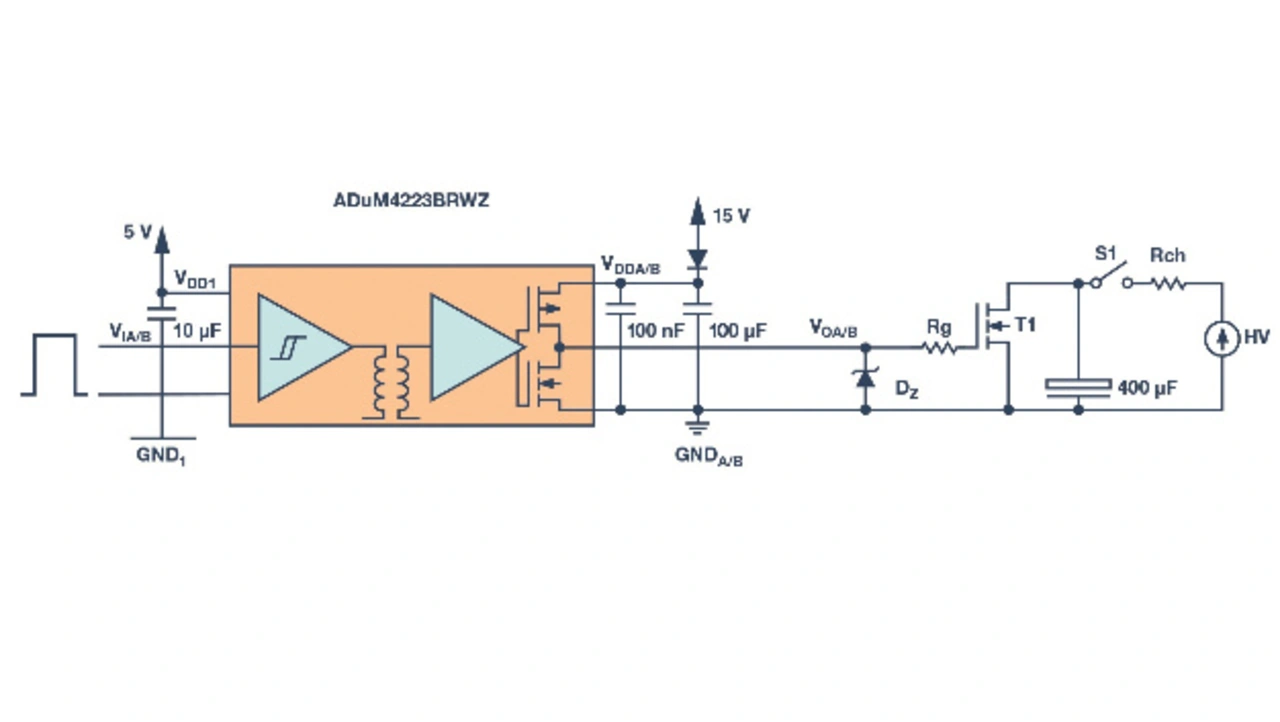

Um die IGBT/Mosfet-Treiber auf elektrische Überlastung (Electrical Over-Stress, EOS) hin zu testen, nutzten wir eine Schaltung, die der Realität sehr nahe kommt (Bilder 3 bis 5). Sie umfasst Kondensatoren und Widerstände, wie sie in Umrichtern im Leistungsbereich von 5 kW bis 20 kW tatsächlich vorkommen. Für den Gate-Widerstand Rg kamen axiale 2-W-Leistungswiderstände zum Einsatz. Die Sperrdiode D1 sollte verhindern, dass Energie von der Hochspannungsschaltung in die externe Stromversorgung zurückfließt. Dies entspricht auch der Realität, da potenzialfreie Stromversorgungen mindestens eine Diode enthalten (nämlich für die Bootstrap-Schaltung). Die Hochspannungs-Stromversorgung HV lädt den 400 µF großen Elektrolytkondensator über den Ladewiderstand Rch und den Schalter S1.

Jobangebote+ passend zum Thema

Für den EOS-Test legten wir ein Einschaltsignal 500 µs lang an die Steuereingänge VIA oder VIB (Bild 3). Über die Mikroisolierung gelangte dieses Einschaltsignal an das Gate des Leistungstransistors T1. Dieser begann zu leiten, schloss den 400-µF-Kondensator kurz und wurde zerstört. In einigen Fällen explodierte dabei sogar das Transistorgehäuse.

Es wurden jeweils vier Arten von Leistungsschaltern und jeweils zwei Spannungspegel getestet. Pro Schaltertyp führten wir zunächst einmal einen EOS-Test ohne leistungsbegrenzende Schaltung durch, danach einen Test mit einer solchen Schaltung. Um die Energie zu begrenzen, die während der Zerstörungsphase in die Treiberschaltung fließt, schlossen wir für einige Prüfungen die Zenerdiode Dz (BZ16, 1,3 W; Bild 3) direkt an den Ausgangspin des Treibers an. Unterschiedliche Werte der Gate-Widerstände untersuchten wir ebenfalls.

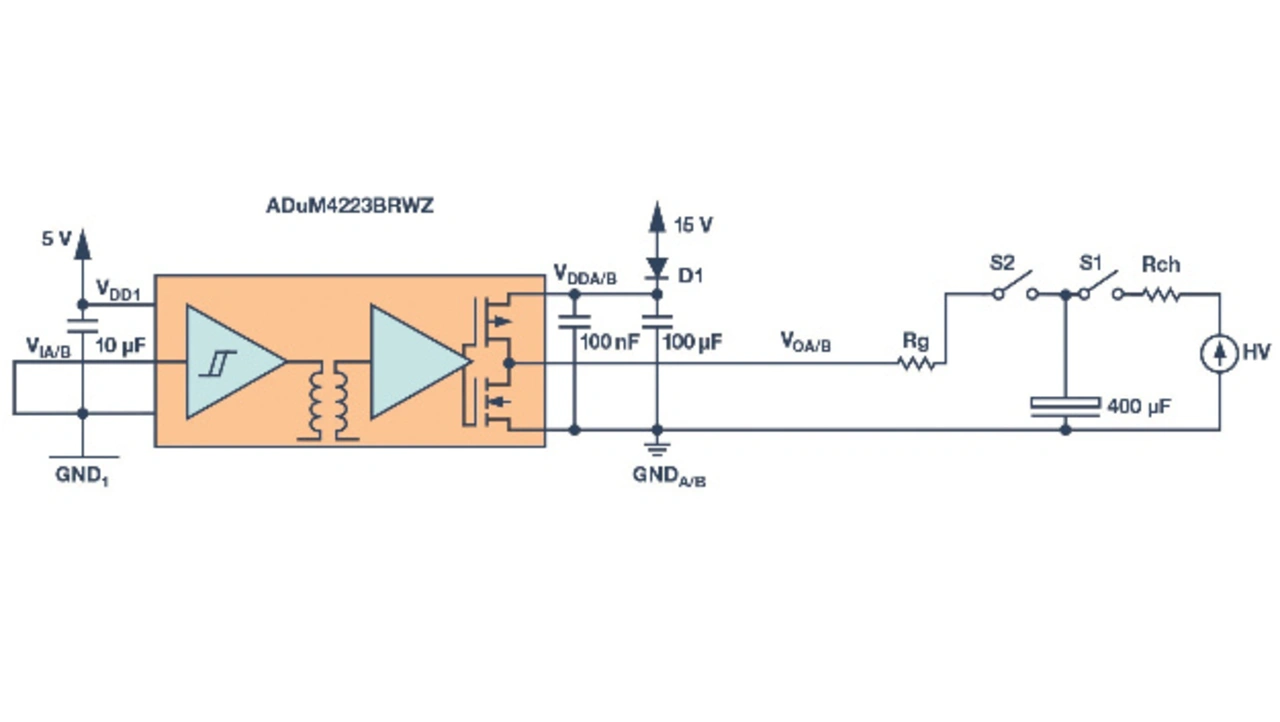

Für einen weiteren Test, der die Bedingungen im Extremfall simulierte, legten wir die zerstörende Energie direkt an die Ein- und Ausgangs-Chips des Gate-Treibers an. Während dieser Prüfung verbindet das Relais S2 den voll aufgeladenen 400-µF-Kondensator mit dem Ausgangs-Pin des Gates (Bild 4). Diese Prüfung generiert die größtmögliche Überbelastung, sodass sich damit die Widerstandsfähigkeit der Isolierung untersuchen lässt. Dabei fließt die Energie direkt in die Treiberschaltung, wobei der Gate-Widerstand das einzige Bauteil ist, das die Leistung begrenzt.

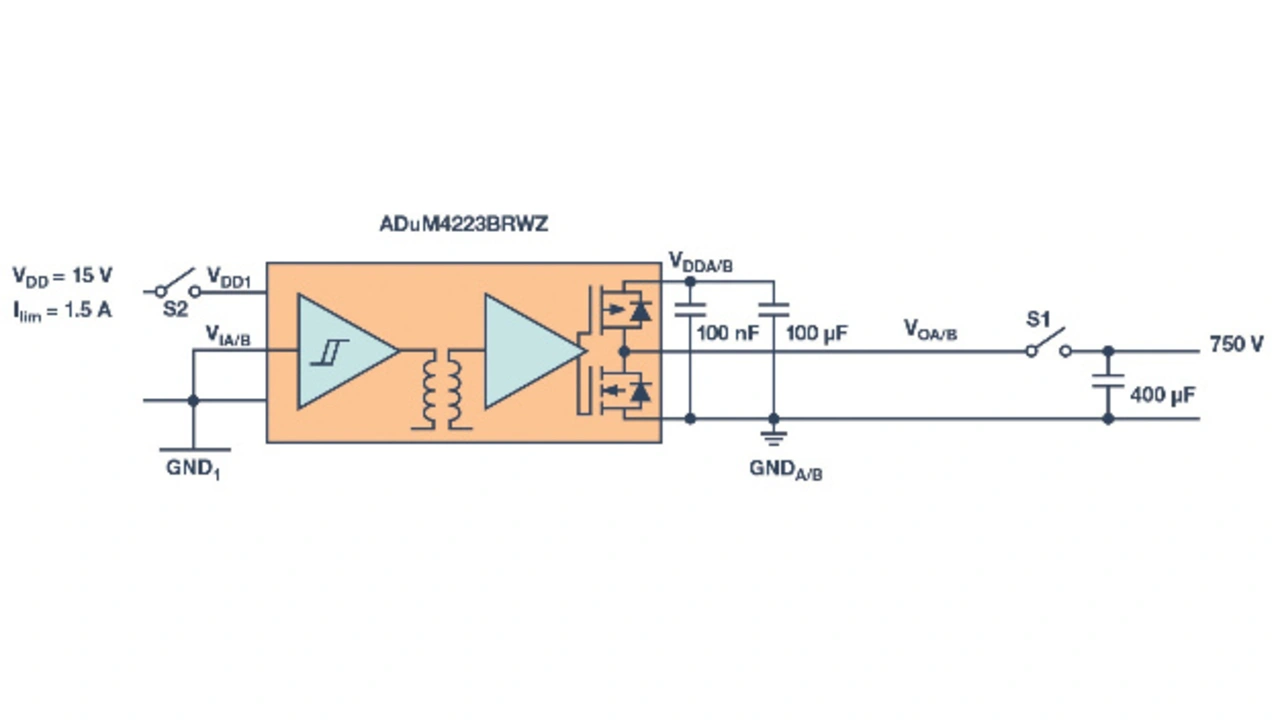

Bild 5 zeigt den Test des Extremfalls, bei dem kein einziges Bauteil mehr den Energiefluss in die Ein- und Ausgangs-Chips begrenzt. Dabei koppelt das Relais S1 direkt die 750 V in den Ausgangs-Chip des Gate-Treibers ein – ohne Gate-Widerstand, der die Energie begrenzen würde.

Ein weiterer möglicher Extremfall besteht darin, mithilfe des Relais S2 (Bild 5) eine zu hohe Versorgungsspannung an den Eingang des Treibers anzulegen. Die empfohlene maximale Versorgungsspannung ist 5,5 V. Wenn der DC-DC-Wandler, der die Eingangsspannung generiert, aus der Regelung fällt, kann seine Ausgangsspannung ansteigen. In einem solchen Fall kann die Ausgangsspannung bei modernen Wandlern um den Faktor zwei oder drei ansteigen. Die Energie, die in den Eingangs-Chip des ADuM4223 fließt, wird jedoch andere Bauteile wie Widerstände, Leistungsschalter und Spulen begrenzt. Um die Fehlfunktion des DC-DC-Wandlers realistisch darzustellen, wählten wir daher eine erhöhte Versorgungsspannung von 15 V und begrenzten den Strom auf 1,5 A.

Experimentelle Ergebnisse

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Überlastungsprüfungen für die Schaltungen aus den Bildern 3 bis 5. Um zu bestimmen, welchen Einfluss die Schutzschaltung hat, führten wir für jeder Art von Mosfet beziehungsweise IGBT jeweils zwei Tests durch.

| Test-Nummer | Anzahl an ADuM4223 | Treiber-Nummer | Prüfspan-nung V | Rg / Ω | DZ | Testergebnis | Zerstörungs-energie/ mJ | Kommentar | Leistungs-transistor | Test-schaltung |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | B | 385 | 4,7 | Nein | Zerstörung | 8,5 | FDP5N50 | Bild 3 | |

| 2 | 1 | A | 385 | 2 × 2,2 | 16 | Kein Schaden | 3,5 | FDP5N50 | Bild 3 | |

| 3 | 2 | A | 385 | 2 × 2,2 | 16 | Zerstörung | Rg und DZ okay | 2 × FDP5N50 | Bild 3 | |

| 4 | 2 | B | 385 | 12 | 16 | Kein Schaden | 2 × FDP5N50 | Bild 3 | ||

| 5 | 2 | B | 385 | 4,7 | 16 | Kein Schaden | 0,5 | SPW24N60C3 | Bild 3 | |

| 6 | 2 | B | 385 | 3,9 | Nein | Kein Schaden | SPW24N60C3 | Bild 3 | ||

| 7 | 2 | B | 750 | 4,7 | 16 | Kein Schaden | 20 | Rg zerstört, DZ okay | IXGP20N100 | Bild 3 |

| 8 | 2 | B | 750 | 4,7 | Nein | Zerstörung | 25 | Rg zerstört | IXGP20N100 | Bild 3 |

| 9 | 1 | A | 150 | 4,7 | Nein | Zerstörung | Rg zerstört | Schalter S2 | Bild 4 | |

| 10 | 3 | A | 750 | 0 | Nein | Zerstörung | Extremfall für Ausgangs-Chip | Schalter S1 | Bild 5 | |

| 11 | 4 | Eingang | 15 | 0 | Nein | Zerstörung | Extremfall für Eingangs-Chip | Schalter S2 | Bild 5 |

Tabelle 1: Zerstörende Prüfungen für unterschiedliche Leistungsschalter und Zerstörungsursachen.

Im Allgemeinen schützt die Zener-Diode die Treiberschaltung, wenn man Test 1 und Test 2 vergleicht. Ist der Wert des Gate-Widerstands jedoch zu klein, wird der Treiber trotz der Zener-Diode zerstört (vergleiche Test 3 und Test 4).

Beim Vergleich von Test 2 mit Test 3 und Test 3 mit Test 4 lässt sich die Energie bestimmen, die den Treiber zerstört. Ein sehr interessantes Fazit konnten wir aus den Tests 5 und 6 gewinnen: Superjunction-Mosfets scheinen deutlich geringere Energiepegel im Gate-Treiber zu generieren als ein IGBT mit den gleichen Kenndaten. Die Aufgabe der Tests 9, 10 und 11, bei denen unbegrenzt Energie in die Steuer- und Treiber-Chips floss, war es, die Isolationsfestigkeit in Extremfällen zu untersuchen.

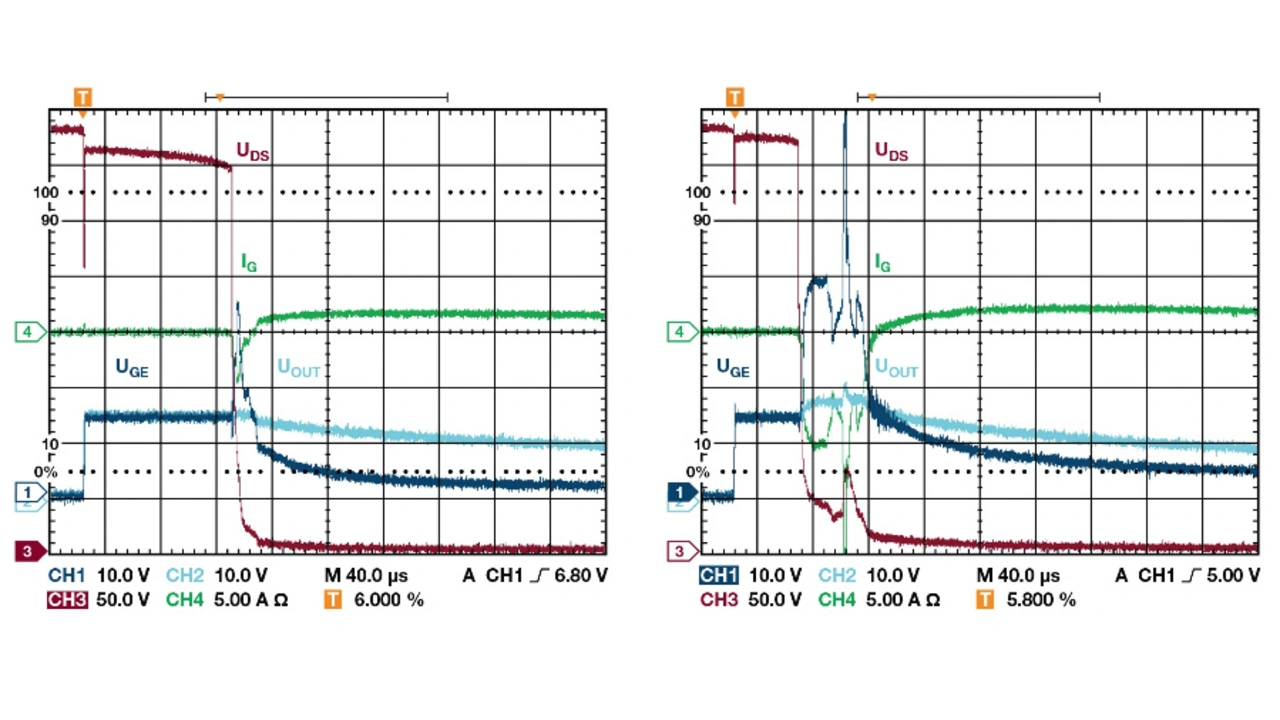

Die zerstörenden Prüfungen zeigten unterschiedliche Signalformen bei der Zerstörung der Leistungsschalter. Bild 6 zeigt links das Oszillogramm der Prüfung eines Superjunction-Mosfets. Die Zeitspanne zwischen Einschalten und Zerstörung betrug rund 100 µs. Dabei floss nur ein sehr begrenzter Strom in den Treiber-Chip, der die Überbelastung verkraftete. Bei gleichen Testbedingungen generierte ein Standard-Mosfet signifikant höheren Gate-Strom und Überspannung, sodass der Treiber zerstört wurde (Bild 6, rechts).

- Isolierfestigkeit gewährleisten

- Kontrollierte Zerstörung

- Analyse der Chip-Schäden