Solar-Wechselrichter

Effizienter mit Siliziumkarbid

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Verluste gesenkt durch Siliziumkarbid-Dioden

Bei der Fertigung von Solarwechselrichtern haben es große Hersteller leichter als kleine. Sie lassen sich ihre eigenen IGBT-Module von den Halbleiterherstellern nach Maß anfertigen, genau auf die verwendeten Schaltungen optimiert. Und diese sind meistens patentiert, ohne offizielle Lizenz nicht nachbaubar. Für kleinere Firmen, die keine hohen Stückzahlen produzieren, würden sich eigene Module nicht rechnen. Sie müssen Typen von der Stange kaufen entweder diskrete IGBTs oder Standardmodule. Die H-Brücke mit vorgesetztem Spannungswandler, die patentmäßig frei ist, benötigt fünf IGBTs und einige Dioden. Häufig verwendet man hierfür „Sixpacks“, Module mit sechs in drei Halbbrücken und den zugehörigen Freilaufdioden. Solche werden in großen Stückzahlen für die Ansteuerung von Drehstrommotoren hergestellt. Ein IGBT mit Diode bleibt dann immer unbenutzt, ein unnötiger Kostenfaktor.

Effizienter wäre ein Modul, das den speziellen Anforderungen von Solarwechselrichtern mehr entgegenkommt und kein Bauelement zu viel enthält. Rentabel würde das aber nur bei ausreichend hohen Stückzahlen. Die Lösung wäre eine Art Gemeinschaftseinkauf. Wenn viele Hersteller ein einheitliches Halbleitermodul verwenden, das die notwendigen Funktionen in einem Gehäuse vereint, ließen sich die Beschaffungskosten spürbar senken. Außen herum würde dann jeder seine eigene Schaltung entwickeln, so verbliebe immer noch ein Wettbewerb.

Diese Marktlücke hat das Vertriebsunternehmen EBV erkannt. Indem die Mitarbeiter auf der einen Seite die Bedürfnisse ihrer Kunden kennen und auf der anderen Seite die Möglichkeiten der von ihnen vertretenen Halbleiterhersteller, konnten sie zwischen diesen beiden Welten eine Brücke bauen.

Jobangebote+ passend zum Thema

In der Befragung einer Reihe von kleineren Wechselrichter-Herstellern kristallisierte sich die optimale Struktur eines solchen Universal-moduls heraus. Unter den verschiedenen Halbleiterherstellern, die EBV im Programm hat, erwies sich Vishay mit seiner Erfahrung auf dem Gebiet der IGBT-Module als der geeignetste. So setzten sich die Partner von Angebots- und Nachfrageseite zusammen und suchten gemeinsam nach der endgültigen Form.

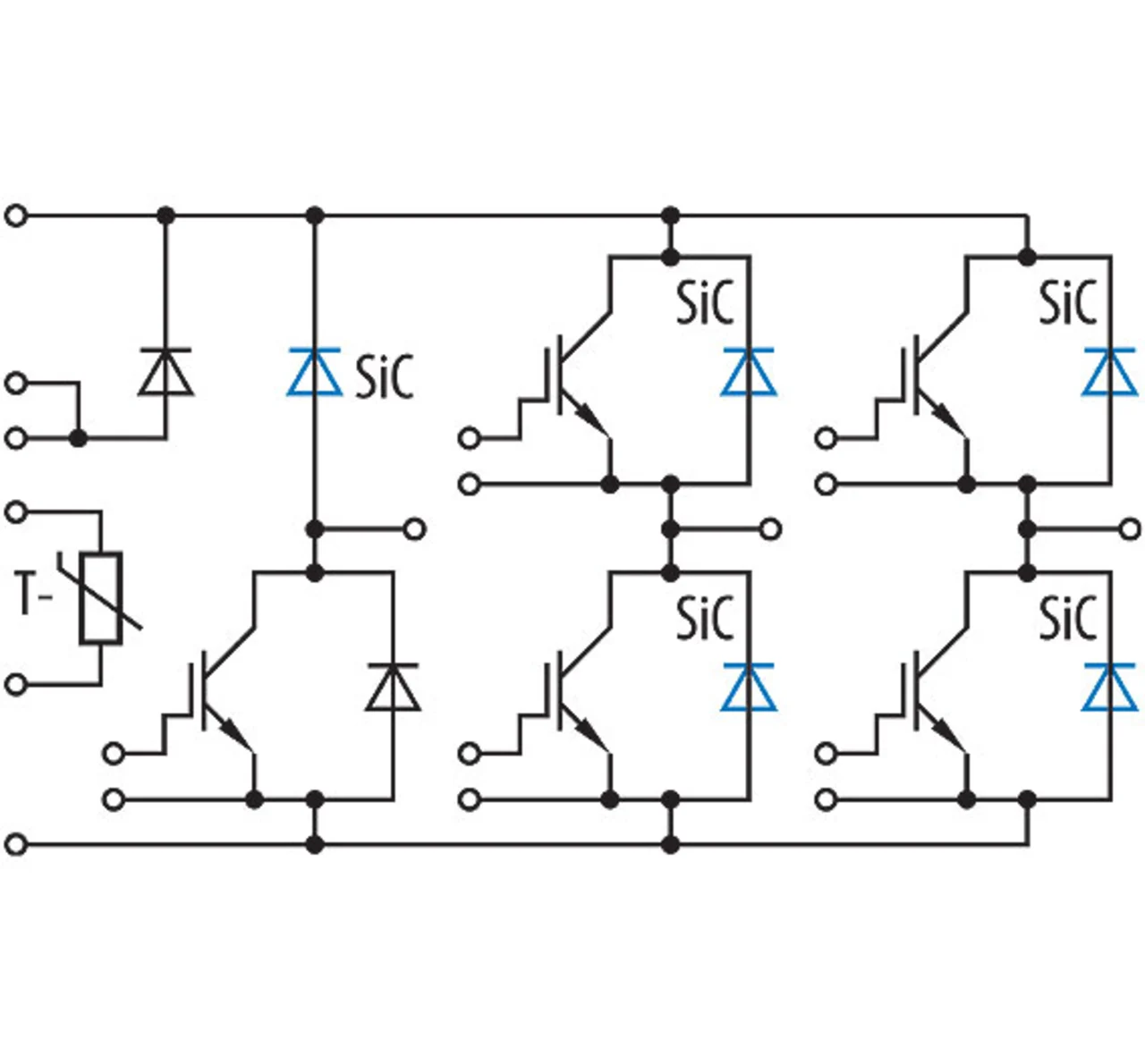

Das Ergebnis erhielt den Namen „Genesis“ symbolträchtig im Sinne eines Neuanfangs. Es ist ein Blockmodul mit fünf Trench-IGBTs mit der sehr niedrigen Durchlassspannung von 1,65 V, belastbar bis 600 V/56 A, für Schaltfrequenzen von 4 bis 30 kHz. Der erste IGBT (Bild 4, links) ist für den Gleichspannungswandler vorgesehen, die anderen vier bilden die H-Brücke. Dazu kommen sieben Dioden. Die bahnbrechende Neuerung hier: Fünf davon bestehen nicht mehr aus konventionellem Silizium, sondern aus Siliziumkarbid (SiC), hergestellt von Cree, in Bild 4 blau

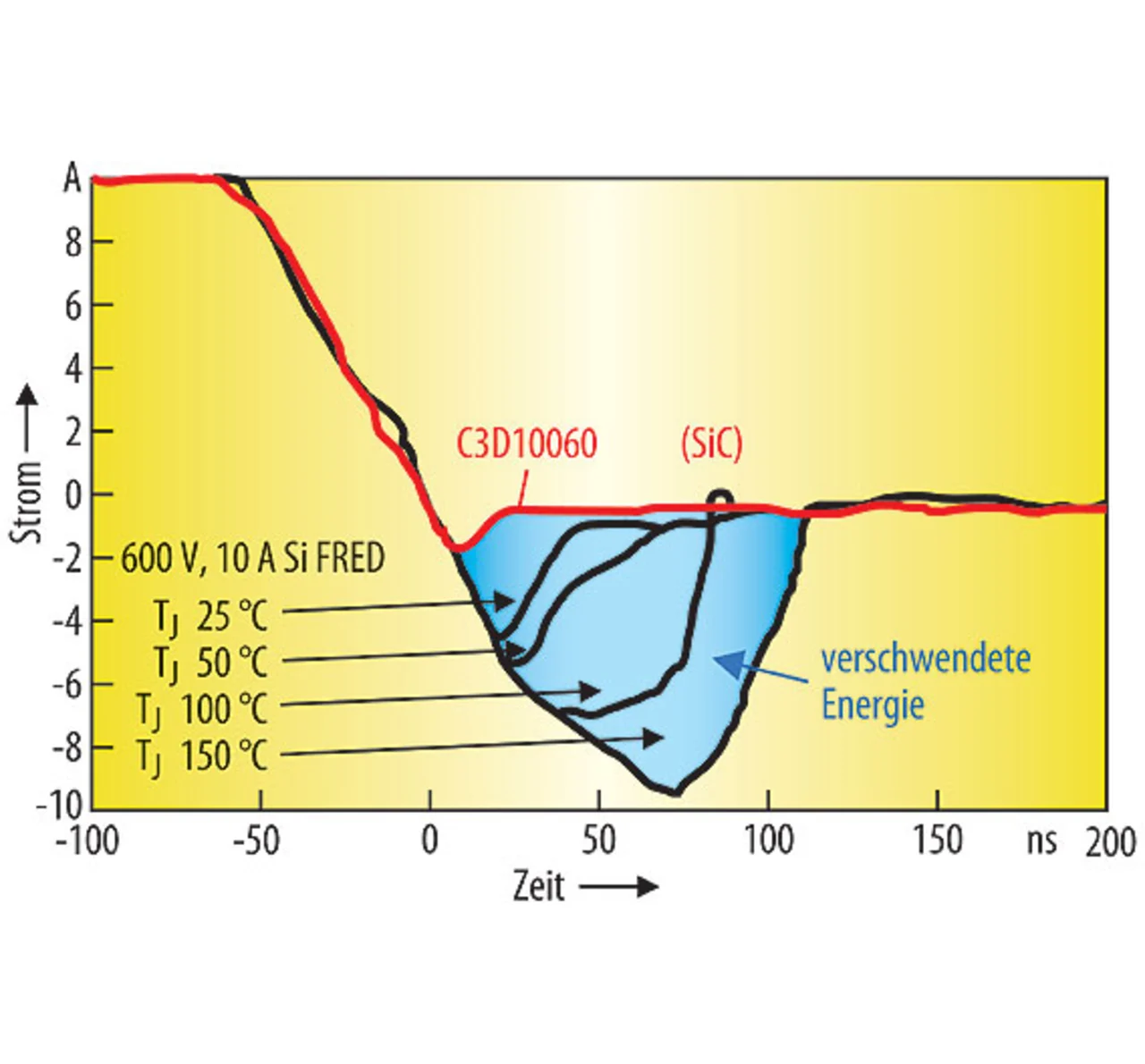

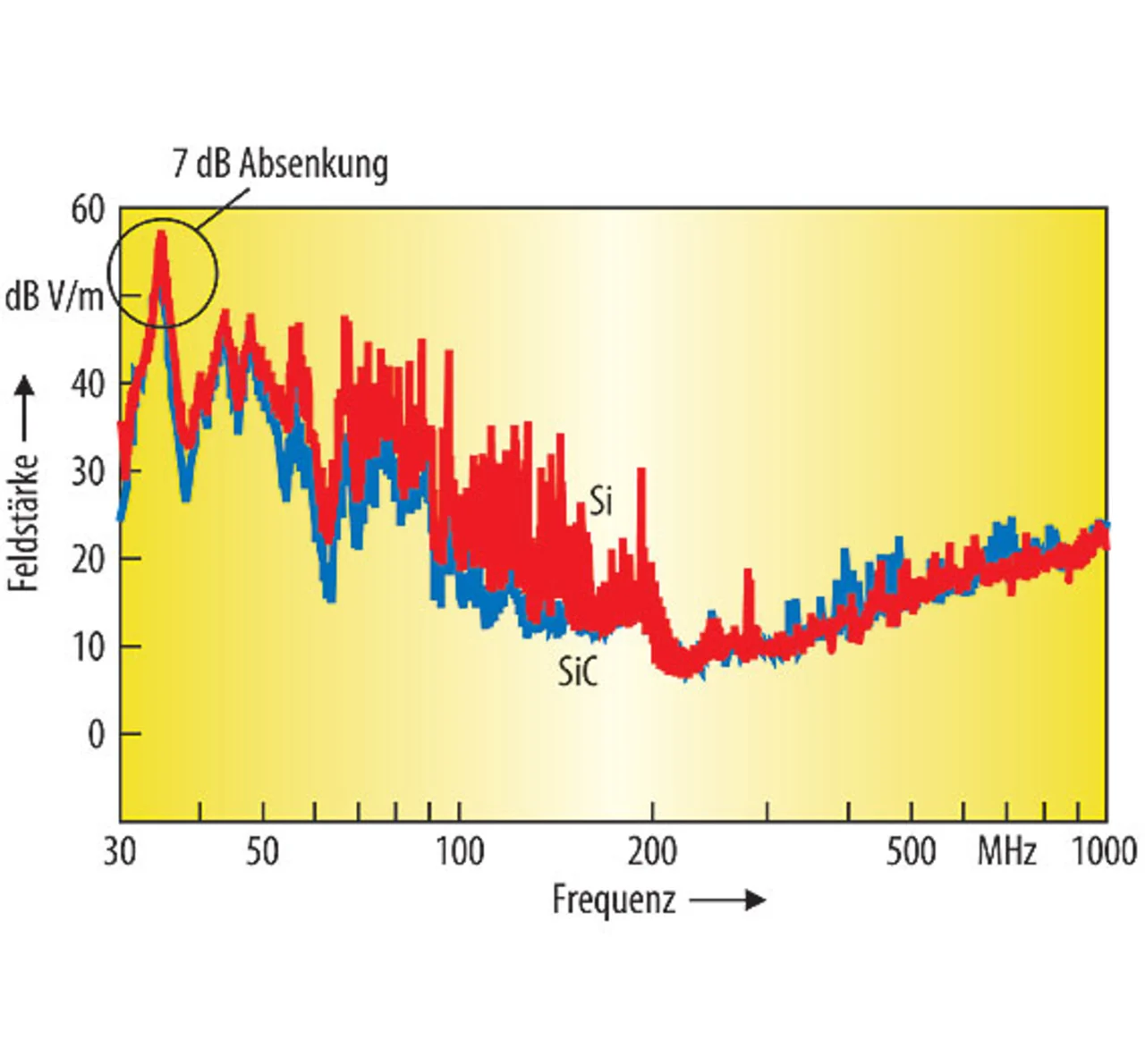

gekennzeichnet. Der Vorteil dieses exotischen Halbleitermaterials liegt in der sehr viel kürzeren Sperrerholzeit (Bild 5). Damit sinken die Verluste des Wandlers, der Wirkungsgrad kann abhängig von der Schaltung um 1,5 bis 2,5 Prozentpunkte steigen. Gleichzeitig reduziert sich auch die Störausstrahlung deutlich (Bild 6); die Entstörungs-Beschaltung („Snubber“) kann sehr viel einfacher ausfallen, und die Belastung der IGBTs durch Spikes ist vermindert.

Außerdem halten sie hohe Temperaturen aus und sind dadurch extrem zuverlässig. Die restlichen zwei Dioden sind Silizium-FREDs (Fast Recovery Epitaxial Dioden), die auch noch eine deutlich kürzere Erholzeit als normale Silizium-dioden haben. Sie sitzen am Spannungswandler, die eine zum Schutz gegen falsche Polarität des Solargenerators, die andere als Bypass, wenn die Eingangsspannung des Solargenerators sehr hoch ist. Hier wären SiC-Dioden wegen ihrer höheren Durchlassspannung ungünstig. Ansonsten enthält das Modul noch einen Thermistor zur Temperaturüberwachung.

Leistungsmäßig ist das Modul vorwiegend für Dachanlagen auf Wohnhäusern mit Einspeiseleistungen von 2,5 bis 5 kW ausgelegt. Damit aufgebaute Wechselrichter arbeiten in der Regel transformatorlos. Auch in Insel-Wechselrichtern ist es verwendbar, vorausgesetzt, dass die Batteriespannung eine gewisse Mindesthöhe hat (etwa 100 V).

Es hat ein Gehäuse vom Typ „Econo2“, das sich bei den Sixpacks schon seit langem bewährt hat. Ein wesentliches Merkmal darin ist die Kupfer-Grundplatte, die eine sehr gute Wärmeableitung garantiert. Die Entwicklung ist im Wesentlichen abgeschlossen, erste Muster sind bei Kunden im Test. Eventuell werden auf der Basis der Rückmeldungen noch kleine Details etwas angepasst. Im Frühjahr 2011 soll dann die Serienfertigung anlaufen.

Auf den ersten Blick erscheint das Modul deutlich teurer als die bisher verwendeten Sixpacks. Das liegt zur Hauptsache an den aufwendig herzustellenden SiC-Dioden. Doch beim Kostenvergleich sind sämtliche mitspielenden Faktoren zu berücksichtigen. Denn die Eigenschaften sind weitaus überlegen.

Die Wirkungsgraderhöhung beschert dem Anlagenbetreiber eine höhere Einspeisevergütung. Der Hauptvorteil der gesenkten Verluste ist aber die geringere Wärmeerzeugung im Gerät, die sich bei einer Steigerung von z.B. 96 % auf 98 % halbiert. Damit steigt die Zuverlässigkeit; durch seltenere Ausfälle sinken die Garantiekosten. Kühlkörper und Lüfter können kleiner werden.

Spitzenleistungen sind teuer

Den Rekord beim Wirkungsgrad von Solarwechselrichtern hält das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg. Dort wurden bis zu 99 % erreicht, allerdings mit höchstem technologischem Aufwand: nicht nur Dioden aus Silizium-Karbid, sondern auch MOSFETs hergestellt von Cree. Dabei handelt es sich um Prototypen, die noch nicht in größerer Serie verfügbar sind. Im Moment ist das nur ein Versuchsmuster. Die Preise der SiC-Transistoren sind heute noch jenseits von Gut und Böse. Es sollte damit zunächst einmal demonstriert werden, was im Prinzip technisch möglich ist und in welche Richtung die Entwicklungsanstrengungen der nächsten Jahre gehen müssen.

Hier wird sich noch viel tun. Einige Zulieferer von EBV befassen sich bereits mit dieser Technologie. Die Eigenschaften von SiC-Transistoren sind vielversprechend, aber für die Serie sind sie noch nicht genügend ausgereift. Zuvor sind ausgiebige Langzeittests nötig. Auch ihr Verhalten beim Einbau in das Econo2-Gehäuse muss erst noch genauer untersucht werden. Auf jeden Fall ist die Industrie sehr engagiert, den Solarstrom in den nächsten Jahren immer noch weiter zu verbilligen.

Der Autor:

| Dipl.-Phys. Helmuth Lemme |

|---|

| ist freier Mitarbeiter der Elektronik und betreut u.a. die Fachbereiche Sensorik, Photovoltaik, HF-Technik, Chipkarten und Optoelektronik. |

hewlemme@aol.com

- Effizienter mit Siliziumkarbid

- Verluste gesenkt durch Siliziumkarbid-Dioden