Als Technologie-Führer die Flucht nach vorne ergreifen:

Produktpiraten Paroli bieten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Produktfälschungen und Kostenführerschaft

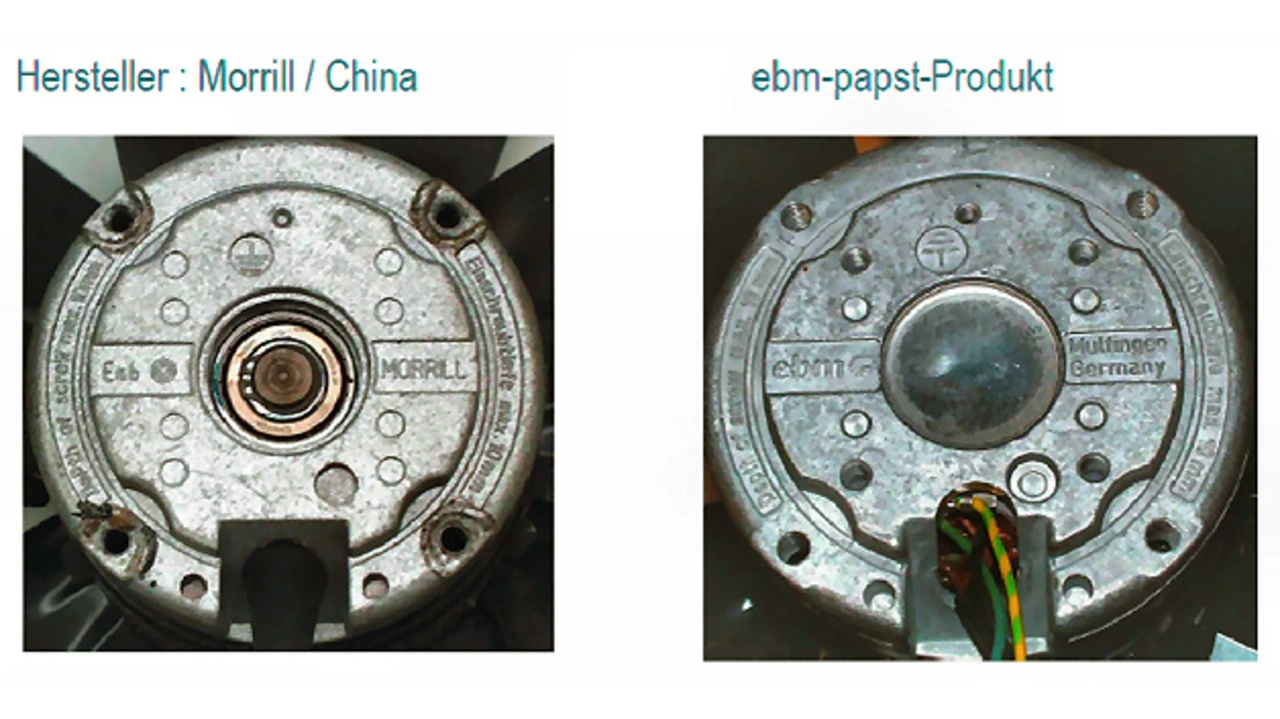

Bei solchen Fälschungen und Nachbauten lässt sich dann noch zwischen verschiedenen Varianten unterscheiden: Da gibt es einmal sklavische Fälschungen, die nicht nur versuchen, das Produkt so exakt wie möglich zu kopieren, sondern z.B. auch Verpackung oder den Markennamen des Originals benutzen. Andere Plagiate dagegen arbeiten mit geringfügigen Änderungen (Bild 2), sind aber dennoch mit dem Original sehr leicht verwechselbar. Dieses Vorgehen macht auch vor Internet-Seiten oder der Kataloggestaltung nicht halt. Gleiche Farbgebung, Struktur oder optisch zum Verwechseln ähnliche Logos zielen darauf ab, den Anwender zu täuschen, durch die Ähnlichkeit mit dem bekannten Label Vertrauen zu schaffen, das Branding also als Trittbrett nutzen.

Dabei geht es den Fälschern und Nachahmern immer nur um eines: Sie streben am Markt eine Kostenführerschaft an; das heißt, die Produkte sollen den potenziellen Anwender durch ihren (niedrigen) Preis überzeugen. „Langfristig wird sich das aber weder für den Fälscher noch für den Anwender rechnen“, fährt Lindl fort. „Hier hilft nur Technologieführerschaft weiter, sowohl für uns als auch für den Endanwender, der durch entsprechende Produkte dann in seinem Marktsegment ebenfalls auch langfristig auf der zukunftssicheren Seite sein kann.“

- Produktpiraten Paroli bieten

- Produktfälschungen und Kostenführerschaft

- Wie Plagiate entdeckt werden

- Investitionen in Entwicklung und Forschung lohnen sich

- Schutzstrategien sind auch weiterhin wichtig