Eingangsfilter schützt vor Stromschäden

Chipferrite dämpfen hochfrequente Störimpulse

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Ein richtig gewähltes Bauteil reicht vollkommen

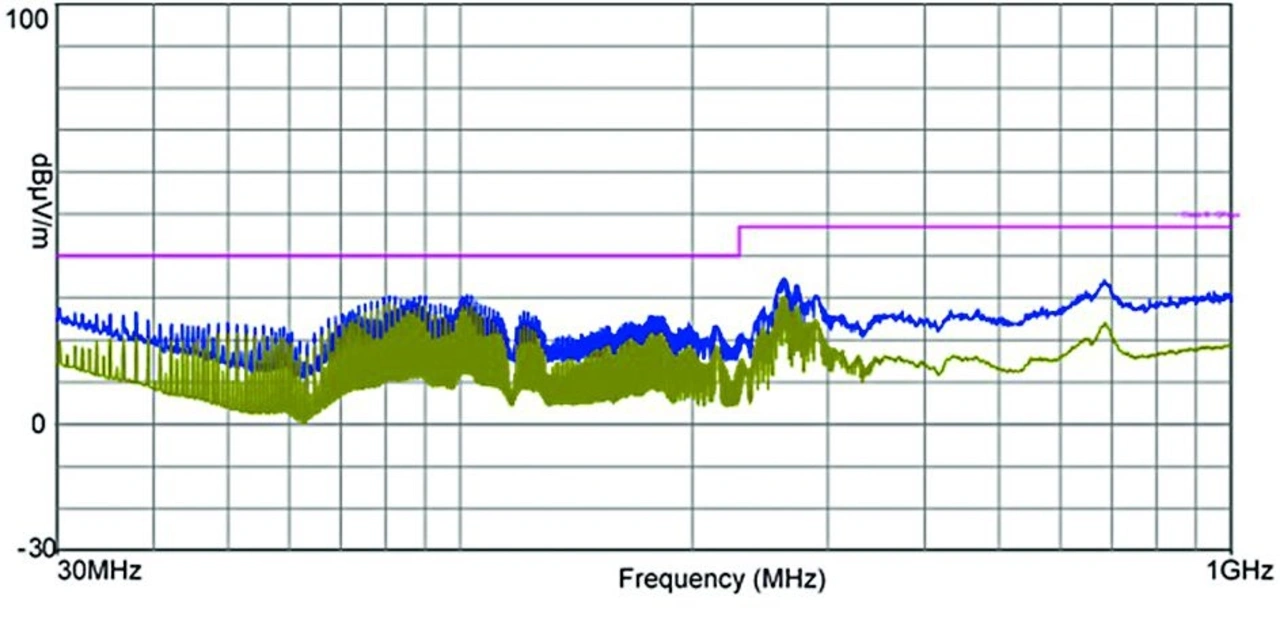

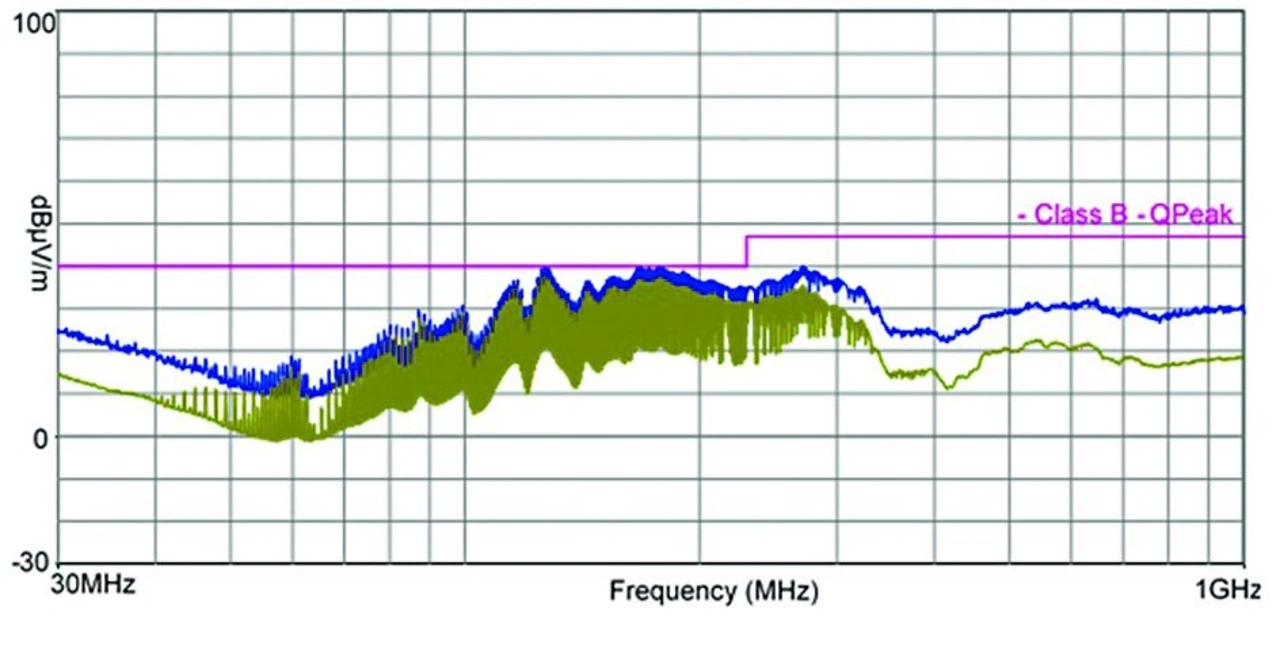

Auf der anderen Seite könnte man mit lediglich einem Mitglied der WE-CBF-Familie – etwa dem für 4 A ausgelegten Typ „742 792 150“ (Baugröße 1206; 80 Ω Nennwiderstand bei 100 MHz) – den in der Applikation fließenden Nennstrom locker bewältigen. Man müsste dabei aber befürchten, dass sich bei wiederholtem Auftreten von Einschaltstromspitzen Defekte einstellen, wie sie in Bild 2 dargestellt sind. Man müsste also, um dies auszuschließen, für die Plus- und die Minuszuleitung jeweils sechs derartige Bauteile vorsehen – eine unpraktische Lösung:

- Erstens müssten die Chipferrite für die Dauerstrombelastung parallel geschaltet werden, wobei ihr positiver Temperaturkoeffizient dann dafür sorgt, dass der Strom mehr oder weniger gleichmäßig verteilt wird. Eine auf diese Weise realisierte Stromverteilung müsste man austesten; zudem ist keineswegs sichergestellt, dass diese bei kurzzeitigen Stromimpulsen genauso sicher funktioniert.

- Zweitens sorgt eine parallele Anordnung mehrerer Bauteile mit einer vor allem durch Widerstand und Induktivität bestimmten Impedanz dafür, dass die Werte für Induktivität, Widerstand und Impedanz abfallen. Dies wiederum beeinträchtigt die gewünschte Ausfilterung von Störungen.

- Drittens bedeuten sechs Bauteile höhere Kosten und benötigen mehr Platz auf der Leiterplatte.

Auswählen der am besten geeigneten WE-MPSB-Version

In Situationen, in denen Stromspitzen den Durchschnittsstrom im Verhältnis von 3:1 bis hinauf zu 10:1 überschreiten, haben sich Bausteine der WE-MPSB-Serie (Bild 3) bereits vielfach bewährt. Um nun den für die Applikation geeigneten Bausteintyp zu finden, muss man in einem ersten Durchgang jene Ausführungen heraussuchen, die den Effektivstrom von 3,7 A bewältigen können.

- Chipferrite dämpfen hochfrequente Störimpulse

- Stromspitze erreicht 33 A

- Ein richtig gewähltes Bauteil reicht vollkommen

- Stromspitzensichere Ferrite für den Eingang