ECU-Software sicher in Serie bringen

Wegbereiter eines komplexen System- und Daten-Managements

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Auskopplung von Messdaten

Die Serientauglichkeit eines Steuergeräts und dessen Software muss anhand von verschiedenen Tests verifiziert werden. Die dazu notwendige hohe Anzahl zu fahrender Kilometer für eine ausreichende Testabdeckung liegt typisch bei 100.000 bis über eine Million Kilometer – bezogen auf die Fahrfunktion. Unter anderem werden im Entwicklungsprozess zur Validierung von Algorithmen auch Rohdaten der entsprechenden Sensorik benötigt. Dafür ist das Auskoppeln und Aufzeichnen von Rohdaten mithilfe leistungsfähiger Messtechnik ein wesentlicher Teil der Validierungskette. Um die hohen Datenmengen eines autonomen Systems für die Messsysteme zur Verfügung zu stellen, müssen sowohl Software- als auch Hardware-Aspekte betrachtet und geeignete Schnittstellen / Interfaces definiert werden.

Software-Ebene

Unter Beachtung aller ECU-spezifischen Gegebenheiten müssen die großen Datenmengen – beispielsweise von Kamera und Radarsensoren – möglichst schnell und gesichert an die Messtechnik übertragen werden. Die benötigten Mess- und Diagnosedaten werden dabei zu einem Datenstrom gebündelt und für die Messtechnik-Kommunikation passend aufbereitet. Eines der Software-Module der Steuergeräte-Software fungiert hierbei als Schnittstelle.

Hardware-Ebene

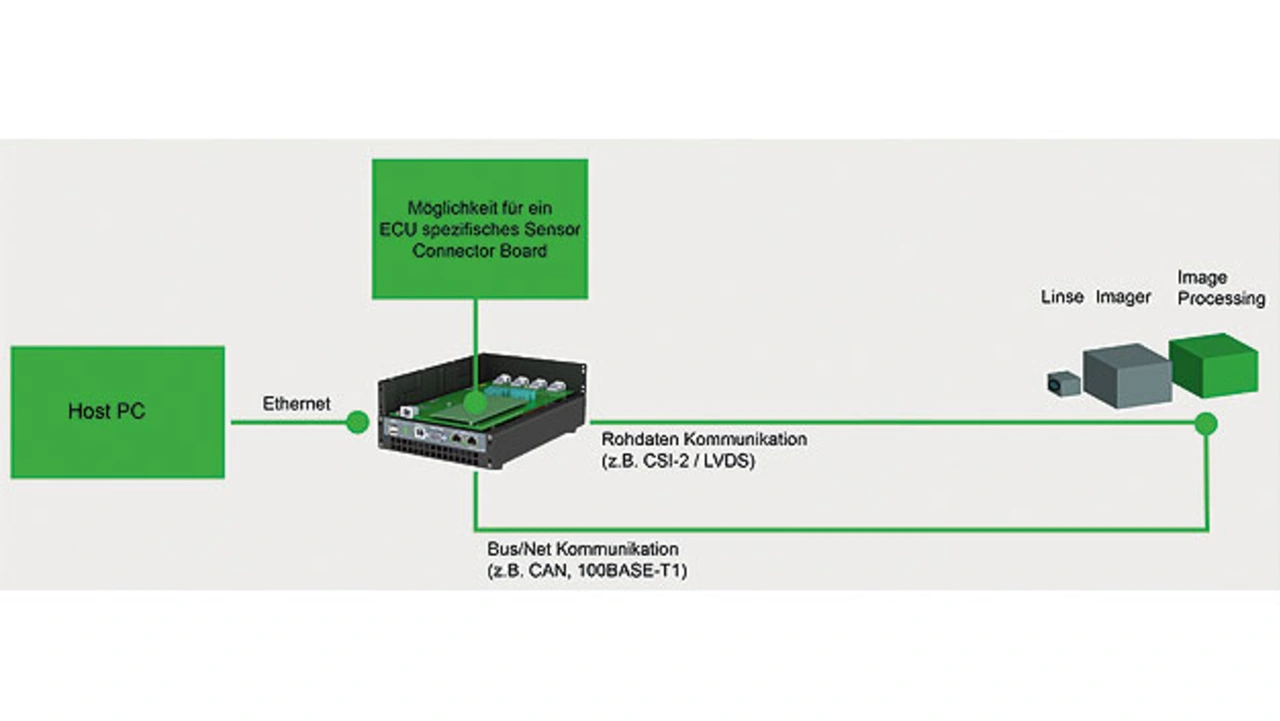

Neben der Software-Schnittstelle wird meist auch eine Hardware-Schnittstelle zur Messtechnik benötigt. Hierbei werden gezielt Rohdatenströme von Spezialschnittstellen wie der CSI-2-Schnittstelle eines Kamera-Imagers ausgekoppelt. Ein spezieller Messtechnikumsetzer ermöglicht es, Daten auszukoppeln, mit einem hochpräzisen Zeitstempel zu versehen, umzuwandeln und schließlich über 10-Gbit-Ethernet (GbE) zum Messrechner zu transportieren. Der Einsatz eines Messtechnikumsetzers hat den Vorteil, dass das Steuergerät selbst nur minimale Hard- oder Software-Ausstattung braucht, um für die Messtechnik Rohdaten zur Verfügung zu stellen.

In der Konsequenz sind zwei Dinge sichergestellt: die verlässliche Übertragung von hohen Bandbreiten aus dem Steuergerät und durch 10 GbE der verlustlose Transport auch über längere Distanzen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Test und Simulation

Für die entwicklungsbegleitenden Tests von Software-Requirements sind leistungsfähige Werkzeuge unerlässlich. Bevor ein Steuergerät im Fahrzeug getestet wird, können bereits in der Entwicklungsphase Tests anhand von Simulationsverfahren durchgeführt werden. Die verschiedenen Simulationsarten, wie Hardware in the Loop (HiL) oder Software in the Loop (SiL), helfen dabei, ECU-Hardware und -Software mit einem höheren Reifegrad im Versuchsträger auf die Straße zu bringen, und verringern somit Anzahl und Kosten für aufwendige Testfahrten. Der reale Fahrversuch ist zwar unabdingbar, jedoch können Testfahrten durch die frühzeitige Fehlerminimierung während der Entwicklung auf das Nötigste minimiert werden.

Fehlerminimierung mit HiL-Simulationsverfahren

Im Hardware-in-the-Loop-Test können bei einem Kamerasystem zum Beispiel das Imager-Frontend abgekoppelt und die Sensor-Rohdaten direkt ins Steuergerät eingespeist werden. Um realitätsnahe Fahrzeugumgebung und Multibus-Systeme lückenlos nachzubilden, werden die aufgezeichneten Busdaten zeitsynchron zu den Bilddaten abgespielt. Des Weiteren ist die Vorhaltung der initialen und szenenbezogenen Sensorinitialisierung und deren Kommunikation über beispielsweise I2C von großer Bedeutung. Das Steuergerät würde sonst bei der Wiedergabe von aufgezeichneten Rohdaten nicht den erwarteten Input, vor allem in der Ini-tialisierungsphase, bekommen. Hierbei wird zum Beispiel das „Grey Pattern“, aber auch der aufgezeichnete Bildzähler mithilfe von Software-Mechanismen vorgehalten und abgeändert, um den Realfall mit einem Imager zu simulieren und keine Fehlermeldungen im Steuergerät auszulösen.

Über eine 10-Gbit-Ethernet-Schnittstelle werden die aufgenommenen Rohdaten in das kompakte, Cluster- fähige HiL-System eingespielt. Dabei ist es für genaue Werte wichtig, die Bilddaten mit den Busdaten zeitsynchron abzuspielen. Ein optimiertes HiL-System (Bild 3) bietet dem Entwickler dafür die Möglichkeit, Bilddaten entweder zu „verlangsamen“ oder Frame-weise zu „beschleunigen“, um hier synchron zum restlichen Fahrzeugbus bleiben zu können. Ein kleines, kompaktes Gehäuse, das all diese Fähigkeiten vereint und gleichzeitig mit den vielen Datenströmen umgehen kann, ermöglicht das Testen bereits am Entwicklertisch. Somit werden auftretende Fehler bereits in der frühen Entwicklungsphase erkannt und können noch vor den ersten Fahrzeugtests behoben werden. Das verringert die Kosten für die aufwendigen Testfahrten und ermöglicht es, abgesicherte Produkte schneller in Serie zu bringen.

Logging/Recording realer Daten

Egal, ob SiL oder HiL – beide Verfahren setzen eine Datenverfügbarkeit voraus, die aus synthetischen oder aufgezeichneten Daten besteht. Synthetische Daten, die über ein Modell und einen Datengenerator generiert werden, bedienen in der Realität nicht nur schwer abdeckbare Situationen, sondern auch Szenarien, bei denen eine möglichst genaue Reproduzierbarkeit einer hohen, granularen Variantenvielfalt über verschiedenen Testreihen erforderlich ist. Hierzu zählen beispielsweise Geisterfahrer auf der Autobahn und das Notbremsverfahren vor Stauende. Allerdings ist das Generieren von synthetischen Daten nur eine Annäherung an die Realität, sodass die Validierung zusätzlich immer mit real eingefahrenen Daten durchzuführen ist.

Für das Erreichen von kürzeren Validierungszeiten sind leistungsstarke, Messtechniklösungen für das Bus- und Rohdaten-Recording unerlässlich. Die Verarbeitung solch großen Datenmengen benötigt neben einer hohen Logging-Geschwindigkeit auch die Skalierbarkeit dieser Systeme inklusive entsprechender Speicherkapazitäten. Robuste Systemlösungen trotzen den wechselnden Umweltbedingungen im Fahrzeug und liefern somit konstant zuverlässige Daten für weitere Validierungsprozesse. Erst wenn diese Datenverarbeitung sicher funktioniert, kann die anschließende Bewertung und Optimierung der Algorithmen erfolgen.

Auf dem Weg zum optimalen System

Verschafft man sich einen Blick in die ADAS-Funktionswelten und fokussiert den Datenverkehr, so bleibt es bei Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern turbulent. Der Validierungsweg zu einem selbstentscheidenden System ist häufig gepflastert mit inselorientierten Einzellösungen. Wagt man sich an eine komplette Entwicklungskette des Datentransfers für ADAS, so tendieren aktuelle Lösungen zu einer zentralen Entscheidungsplattform, die immer mehr Gigabits an Datenströmen zur Echtzeitverarbeitung aufnimmt. Bestehende Abläufe in der Funktionsentwicklung, gepaart mit dem genannten Datenaufkommen, benötigen adäquate Technologien und eine zuverlässige Werkzeugkette, die für zukunftsorientierte Anforderungen skalierbar sein muss.

Themen wie die Datenintegritätsprüfung im Testfahrzeug bei der Datenerfassung, Mechanismen für die Zeitsynchronisierung sowie Sensor-HiL-Systeme bieten die Möglichkeit, die Daten zu beherrschen, wiederzuverwenden sowie Test- und virtuelle Integrationsprozesse früher zu beginnen.

Die Autoren

Christine Schäfer

studierte Medientechnik (B.Eng.) an der Hochschule Deggendorf. Im Anschluss an ihr Studium trat sie 2015 beim Entwicklungsdienstleister b-plus ein. Sie ist im Marketing mit Schwerpunkt Kommunikation tätig.

M. Eng., Dipl.-Ing. (FH) Thomas Limburger

ist seit 1997 bei b-plus tätig. Er leitet den Bereich Forschung und Entwicklung des Unternehmens.

- Wegbereiter eines komplexen System- und Daten-Managements

- Auskopplung von Messdaten