Effiziente und sichere Schnellladung

DC-Schnellladestationen – Tipps für Entwickler

Derzeit können 300-kW-Ladegeräte eine E-Auto-Batterie in weniger als 15 Minuten aufladen. Im Hinblick auf die Ladedauer ist das positiv. Allerdings stehen die Entwickler noch vor vielen Herausforderungen. Ein Überblick.

Beispielsweise müssen die Nutzer vor den auftretenden hohen Strömen geschützt werden. Zusätzlich gilt es für Entwickler, die Effizienz zu erhöhen und so den Strombedarf und den Temperaturanstieg zu verringern. Darüber hinaus müssen die Lösungen unter den verschiedensten Umweltbedingungen zuverlässig funktionieren.

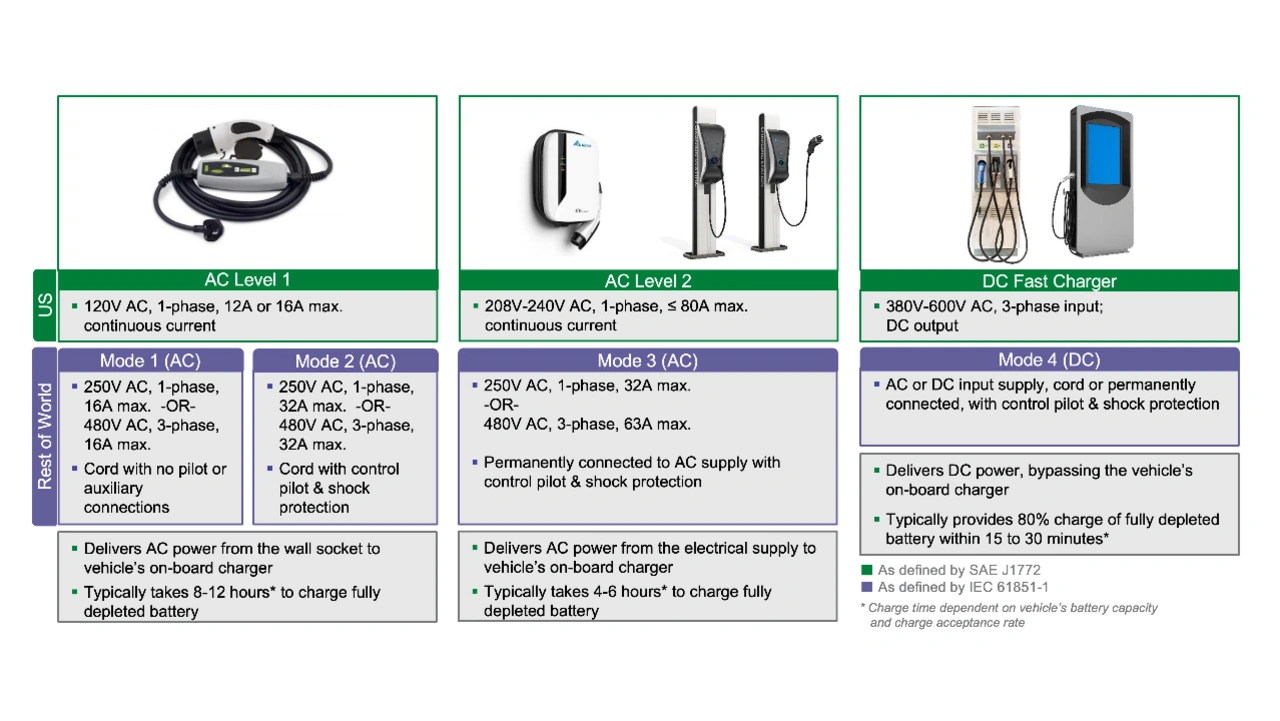

Bild 1 zeigt verschiedene Arten von Ladestationen. In Nordamerika werden die Ladestationen in »Level« eingeteilt, in der Europäischen Union nach Betriebsarten (»Modes«). Die Society of Automotive Engineers, die Organisation für Automobilstandards der Europäischen Union sowie asiatische Länder wie Japan und China arbeiten an der Standardisierung von Ladestationen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Die meisten heute erhältlichen Gleichstrom-Schnellladegeräte haben eine Leistung von weniger als 150 kW. Doch es besteht ein Bedarf an leistungsstärkeren Ladestationen mit bis zu 350 kW, um an die Schnelligkeit einer Benzinbetankung heranzukommen.

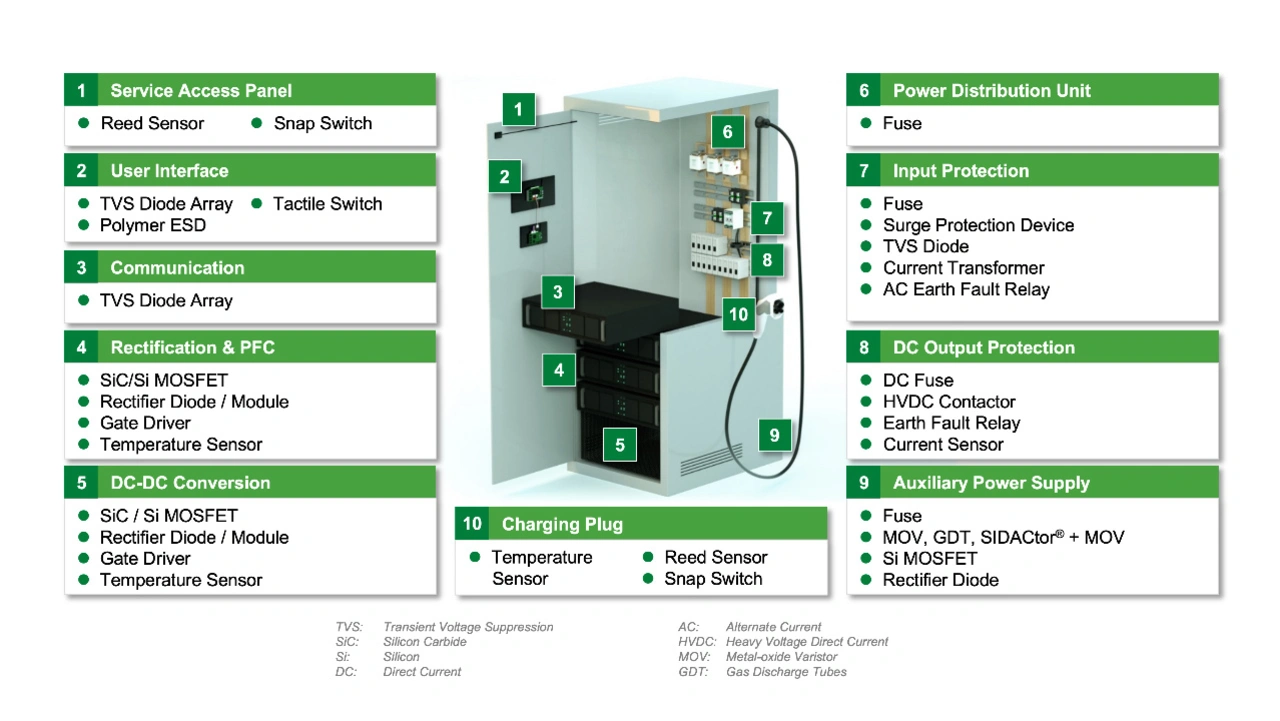

Ein DC-Schnellladegerät (Bild 2) lädt die Batterie eines Elektrofahrzeugs in weniger als 15 Minuten auf 80 % Kapazität. Diese Ladegeräte haben eine Leistung von bis zu 350 kW und können bis zu 500 A an eine Batterie liefern. Für die Entwicklung dieser Ladegeräte müssen Ingenieure Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit bewältigen.

Ansätze zum Schutz von Ladegerät und Anwender

Die Norm IEC 60364-7-722 verdeutlicht es: Anschlusspunkte an öffentlich zugänglichen Ladestationen für Elektroautos sind Teil der öffentlichen Versorgung und müssen daher gegen transiente Überspannungen geschützt werden. Die Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge müssen demnach einen Überspannungsschutz installieren, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und die Infrastruktur vor Schäden durch transiente Überspannungen zu schützen. Elektrische Überspannungen oder Transienten sind eine wesentliche Ursache für Ausfälle und Leistungseinbußen von EV-Ladesystemen. Diese Überspannungen werden im Allgemeinen entweder durch direkte Blitzeinschläge oder durch induzierte Effekte erzeugt.

Ein direkter Blitzeinschlag kann verheerende Auswirkungen auf die empfindlichen elektronischen Komponenten in solchen Systemen haben, allerdings ist dieses Szenario eher selten. Häufiger sind die indirekten Auswirkungen, die von weiter entfernten Einschlägen ausgehen: Sie können starke Spannungen in die externen Stromleitungen induzieren, welche die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge speisen.

Eine weitere Ursache für Schäden an der Infrastruktur ist der Anstieg des Erdpotenzials: Dabei lässt ein nahe gelegener Blitzeinschlag die Spannung des Bodens am jeweiligen Ort gegenüber weiter entfernten Punkten wie an dem des Versorgungstransformators ansteigen. Dies führt dazu, dass große Stoßströme in das EV-Ladegerät fließen, die bei ungeschütztem Betrieb Schäden an den Geräten verursachen können.

Ein Erdschlussschutz ist unerlässlich, um die Gefahr von Stromschlägen für Personen während eines Erdschlusses zu verringern. Das geschieht zum Beispiel dann, wenn die Isolierung eines stromführenden Leiters versagt oder zufällig ein Erdschluss auftritt. Wenn Strom von mehr als 30 mA durch einen menschlichen Körper von der Hand bis zu den Füßen fließt, wird die betreffende Person wahrscheinlich schwer verletzt oder stirbt sogar, wenn der Strom nicht innerhalb kurzer Zeit unterbrochen wird.

Littelfuse hat fortschrittliche mikroprozessorgestützte Erdschlussüberwachungsgeräte für Wechselstromsysteme entwickelt. Sie bieten eine sehr empfindliche Erdschlusserkennung schon bei 10 mA. Dabei können sie in Systemen mit erheblichem Oberschwingungsgehalt eingesetzt werden, um unerwünschte Auslösungen und Ausfallzeiten zu vermeiden. Dies ist für CPO (Charge Point Operator) von entscheidender Bedeutung.

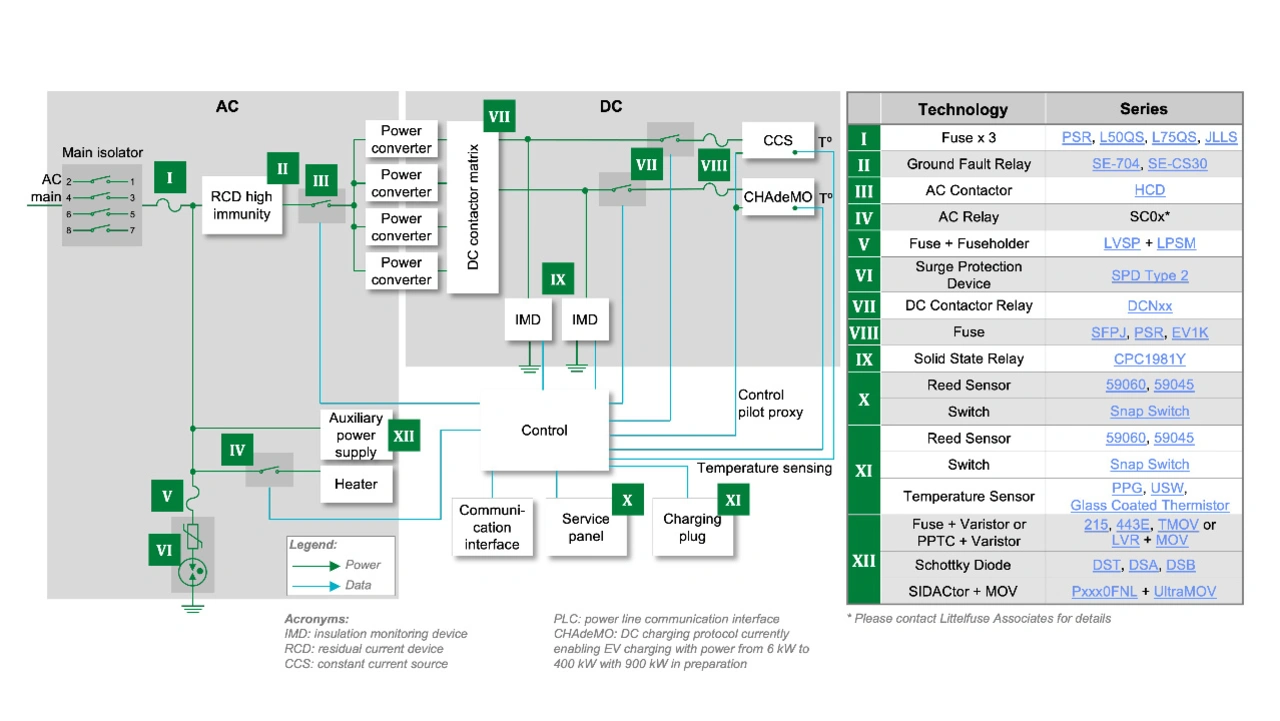

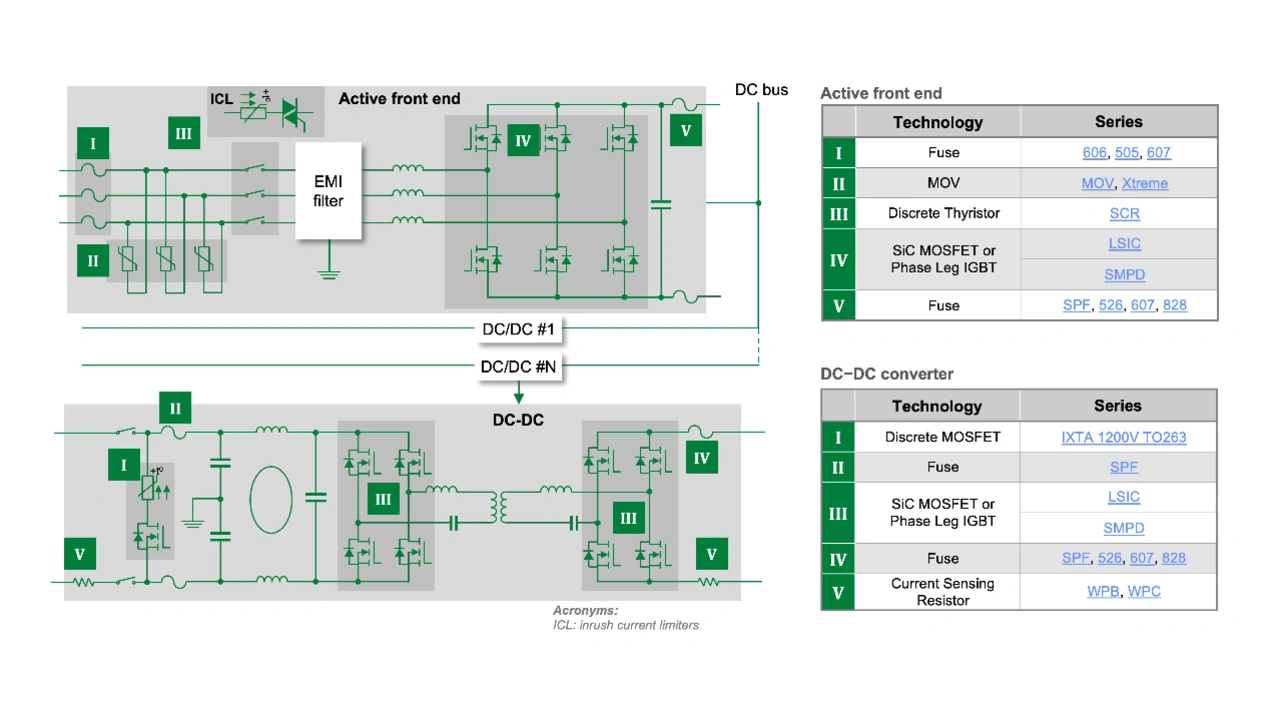

Die Bilder 3, 4 und 5 zeigen die Schaltungen und Komponenten eines Gleichstrom-Ladegeräts. Ein 350-kW-Ladegerät erfordert einen Wechselstromeingang mit hoher Spannung und hoher Stromkapazität. Der Schutz vor Überlastungen gelingt mit schnellen Hochstromsicherungen. Diese Sicherungen sollten einen ausreichend hohen Unterbrechungsstrom haben, um die verfügbare Energie der AC-Leitung zu übersteigen. Sicherungen können einen Nennwert von bis zu 200 kA aufweisen.

Mit einem Überspannungsschutz lassen sich Spannungsspitzen absorbieren. Überspannungsschutzgeräte können bis zu 50 kA Transientenstrom absorbieren. Sie begrenzen die Überspannung auf ein sicheres Niveau und verhindern, dass sich die Energie in den Stromkreis ausbreitet und Komponenten beschädigt. Zusätzlich kann eine Überspannungsschutzsicherung zum Schutz des Überspannungsschutzgerätes verbaut werden.

Bei einer hohen AC-Netzleistung sollten Entwickler gegen Erdstromfehler absichern. Dies gelingt mit einem Stromwandlersensor, der Erdströme unter 30 mA erkennt. Ein Erdschlussschutzrelais kann den Strom vom Sensor messen und die Stromversorgung unterbrechen, wenn hoher Erdstrom festgestellt wird.

Die Stromwandlerschaltungen des Gleichstrom-Ladegeräts besitzen auch eine Schnittstelle zur Wechselstromleitung. Sie benötigen eine Eingangssicherung und einen Überlastungsschutz. Mit schnellen Halbleitersicherungen lassen sich nachgeschaltete Halbleiterkomponenten schützen. Zum Schutz vor Transienten sollten entweder Metalloxidvaristoren (MOVs) und Gasentladungsröhren oder MOVs und Schutzthyristoren in Betracht gezogen werden. Untereinheiten von Ladegeräten mit geringerer Leistung benötigen nur MOVs oder einen MOSFET für den Transientenschutz der Sekundärebene.

Es ist wichtig, die Kommunikations-, Benutzerschnittstellen- und Sensorschaltungen der Zugangskonsole vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD) zu schützen. Dazu eignen sich zum Beispiel Diodenarrays zur Unterdrückung transienter Spannungen (TVS).

Den Gleichstrom-Ausgangsschaltkreis gilt es mit einer schnellen, hochstromfähigen und hochspannungsfesten Sicherung vor Laststromkurzschlüssen zu schützen. Die CHAdeMO (CHArge de MOve) Association fördert eine Schnellladeinfrastruktur für das Gleichstromladen, die eine Rückstromschutzdiode im sekundären Gleichrichter erfordert. Diese Diode dient als redundanter Schutz vor Kurzschluss. Mit der Einführung von bidirektionalen Ladegeräten kann die Ausgangsdiode nicht mehr verwendet werden, da sie den Energiefluss vom Elektrofahrzeug zum Netz verhindern würde. Daher ist es gängige Praxis, am Ausgang jeder Stromrichter-Untereinheit eine Sicherung anzubringen.

Für die Nutzerschnittstellen an der Ladestation lassen sich Temperatursensoren einsetzen, um übermäßige Temperaturen zu vermeiden. Näherungssensoren gewährleisten, dass die Ladekupplung am Fahrzeug beziehungsweise an der Ladestation korrekt eingesteckt ist, bevor der Strom eingeschaltet wird.

Schaltungstopologien und Komponentenauswahl für höhere Effizienz

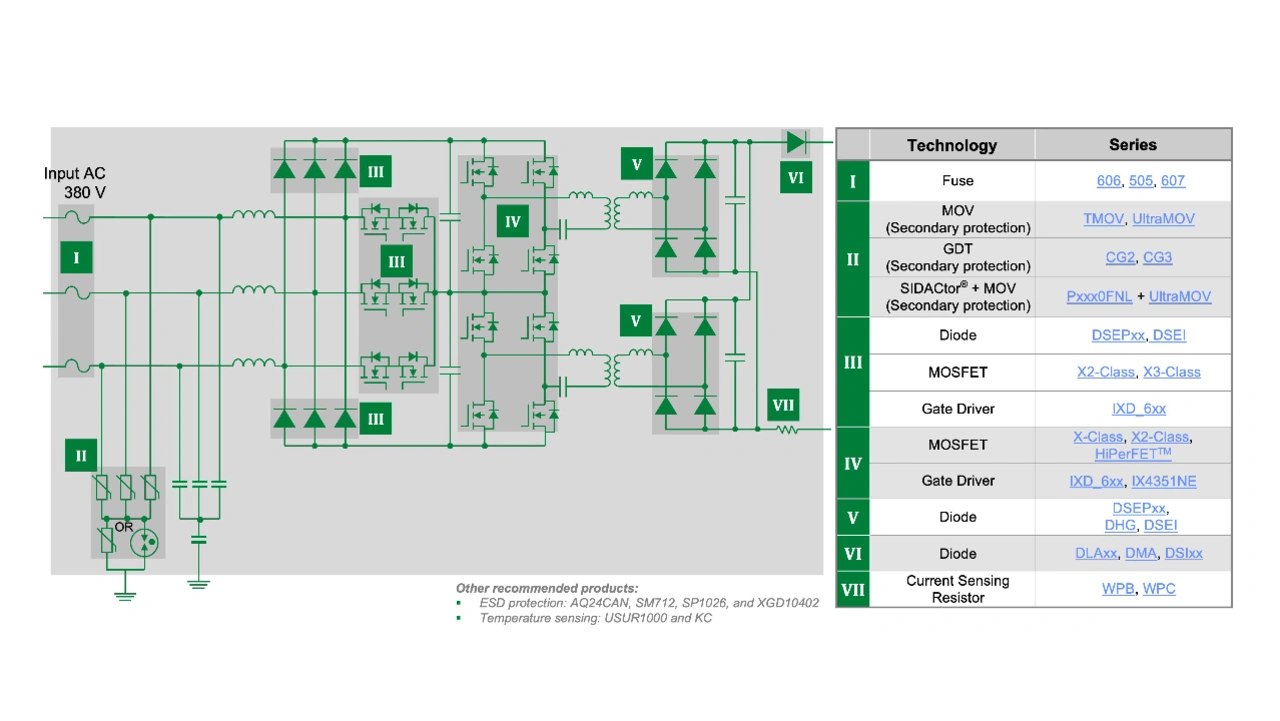

Bei Ladegeräten, die bis zu 350 kW liefern, kann die Minimierung von Leistungsverlusten den Strombedarf erheblich senken. Mit diesen Empfehlungen lässt sich die maximal mögliche Effizienz erzielen:

- Verwendung einer Wiener Gleichrichterstufe, einer brückenlosen Leistungsfaktorkorrekturschaltung, die sowohl die Stromaufnahme aus dem Stromnetz verringert als auch eine geringe Anzahl von Transistoren und Dioden verwendet. Warum ist dies ein so gut geeinetes Design für ein Hochleistungsladegerät? Öffentliche DC-Ladeinfrastrukturen sind an das öffentliche Dreiphasen-Niederspannungsnetz angeschlossen. Daher müssen sie den entsprechenden Netzanschlussvorschriften entsprechen. Der weit verbreitete Wiener Gleichrichter erfüllt diese Anforderung und bietet einen hohen Wirkungsgrad bei geringer Schaltungs-Komplexität. Der darauf basierende 3-stufige T-Typ-Neutralgleichrichter erlaubt den Einsatz von schnellen 650-V-Silizium-Schaltern und 1200-V-Dioden. Außerdem ist er für einen Leistungsbereich bis zu 22 kW geeignet. Der 3-stufige T-Typ-Neutralgleichrichter kann in ein kompaktes oberflächenmontiertes Leistungsgerät (SMPD) integriert werden.

- Nutzung von SiC-MOSFETs in den DC/DC-Wandlerschaltungen für schnelle Schaltraten, um einen effizienteren DC/DC-Wandler im Schaltmodus zu realisieren. SiC-MOSFETs haben außerdem einen niedrigen RDS(On), wodurch sich die Leistungsverluste im Ein-Zustand reduzieren, sowie einen geringen RthJC für ein vereinfachtes thermisches Design.

- Mit effizienten Gate-Treiber-Chips lässt sich die Steuerung der MOSFETs vereinfachen und die Leistungsaufnahme reduzieren.

Die Entwicklung eines bidirektionalen Designs zur Rückspeisung von Strom ins Netz kann die Stromkosten erheblich senken (siehe das MOSFET-basierte Design in Bild 5).

Elektrofahrzeuge sind immer weiter verbreitet. Das stellt die Stromversorger vor die Herausforderung, die großen Lasten zu bewältigen, die sich aus dem Ladevorgang ergeben. Dafür gibt es zwei Fahrzeug-zu-Netz-Technologien. Die erste Technologie, V1G, ist als intelligentes Laden bekannt. Dabei verteilen die Versorgungsunternehmen die Energieladung, um Nachfragespitzen zu minimieren, indem sie Ladezeitpunkt und Höhe der gelieferten Energie steuern.

Bei der zweiten Technologie, dem bidirektionalen Laden (V2G), werden Zeitpunkt und Umfang des Ladevorgangs sowie seine Richtung gesteuert. Das Energieversorgungsunternehmen könnte den Strom aus einer geladenen Batterie zurück ins Netz leiten, um ein anderes Fahrzeug mit Strom zu versorgen und so die Nachfragespitzen zu reduzieren. Dieser Ansatz könnte sich für Fahrzeugflotten als kosteneffizient erweisen, da der Beitrag zur Spitzenlastreduzierung als wertvolle Dienstleistung angesehen werden kann.

Die meisten Schulbusse fahren beispielsweise nur tagsüber, können nachts geladen werden und stehen dann als Energiespeicher zur Verfügung. Größere Flotten, wie die 500.000 Schulbusse in den USA, lassen sich so als hochgradig dezentralisierte Energiespeicher steuern. Bei 100 Tagen Leerlauf während der US-Sommerferien kann die verfügbare Batteriekapazität auf eine Größenordnung von GWh anwachsen.

In Vorbereitung auf die V2G-Technik müssen die Entwickler bidirektionale Ladegeräte entwickeln, die auch Energie in das Stromnetz einspeisen können. Im Vergleich zu unidirektionalen Ladegeräten sind bidirektionale Konstruktionen komplexer und erfordern mehr Komponenten, zusätzlichen Aufwand für die Steuerung der Verlustleistung und ausgeklügelte Steuerungsalgorithmen.

Erforderliche Normen

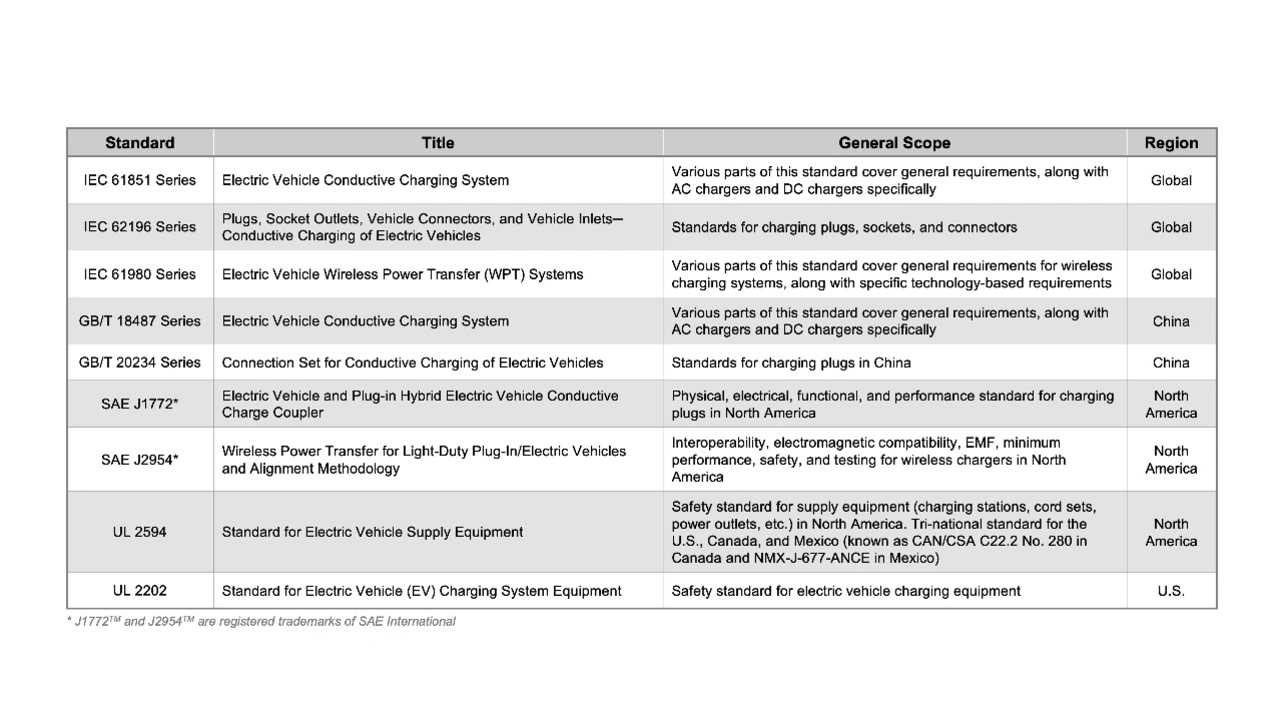

Da DC-Ladestationen eine hohe Leistung verbrauchen und abgeben, müssen sie mehrere Sicherheitszertifizierungen erfüllen (Tabelle 1).

Sicherheits- und Effizienzziele mit Unterstützung der Hersteller erreichen

Entwickler müssen sicherstellen, dass Batterieladestromkreise vor Umweltgefahren geschützt und für den Nutzer sicher sind. Hersteller von Schutzprodukten bieten Designempfehlungen, damit Entwickler Zeit sparen. Applikationsingenieure geben zusätzlich Ratschläge zu den Kompromissen zwischen Leistung, Platzbedarf, Effizienz und Komponentenkosten. Einige Hersteller unterstützen auch bei der Einhaltung von Normen und bieten Dienstleistungen für Pre-Compliance-Tests an. Die Hersteller können Entwickler kosteneffizient unterstützen, die Sicherheits- und Effizienzziele für Ladegeräte zu erreichen.

Der Autor

Philippe Di Fulvio

ist Business Development Manager für EV-Infrastruktur in der eMobility Business Unit bei Littelfuse in Frankreich.