Positionsbestimmung mit und ohne GNSS

Die Achillesferse der Navigation

Wenn GNSS-Signale gestört oder manipuliert werden, geraten ganze Systeme ins Wanken - von Navigation über Kommunikation bis zur Logistik. Doch was, wenn präzise Positionsbestimmung auch ohne Satellitensignale möglich wäre? Ein neuer Technologieansatz zeigt genau das.

Lokale Störungen werden häufig eingesetzt, um absichtlich zu verhindern, dass GNSS-fähige Geräte (GNSS = Global Navigation Satellite System) Positionen aufzeichnen und verfolgt werden können. Solche Störvorrichtungen werden in der Regel verwendet, um eine Überwachung zu verhindern. Obwohl dies größtenteils illegal ist, sind diese Störvorrichtungen ziemlich weit verbreitet und können eine erhebliche Bedrohung für die Verfügbarkeit von GNSS darstellen, zumindest auf lokaler Ebene.

Auf der anderen Seite sind Störungs-Großereignisse zu beobachten. Regionale Störungen treten beispielsweise in Konfliktgebieten auf, um militärische Einrichtungen zu schützen oder feindliche Operationen zu stören. Auch in der Nähe kritischer Infrastrukturen wurden solche »Staus« gemeldet.

Spoofing (Imitieren des GPS-Signals) ist in der Regel seltener als Jamming (Blockieren bzw. Unterbrechen der GPS-Signale), stellt jedoch eine besorgniserregendere Integritätsbedrohung dar, wenn falsche Daten für die Navigation verwendet werden. Im Ukraine-Konflikt spielen Jamming und Spoofing eine wichtige Rolle, und werden eingesetzt, um feindliche Drohnen, Lenkmunition und Navigation zu stören. Solche Ereignisse verdeutlichen die Verwundbarkeit von GNSS-abhängigen Systemen und den Bedarf an robusten Minderungstechniken und -strategien.

Vor diesem Hintergrund wird es immer wichtiger, zu testen, wie GNSS-Geräte auf die genannten Bedrohungen reagieren, insbesondere wenn sie über spezielle Techniken zur Erkennung und Abwehr von Störungen verfügen.

Der Aufwand, den GNSS-Empfang sicher zu machen, steigt durch die Dynamik der Entwicklungen im Softwarebereich mit der Zeit stetig weiter an. Selbst die regelmäßig stattfindenden Jammer and Spoofing Test Events laufen der Kreativität der »Angreifer« oft hinterher. Was wäre es doch schön, wenn es Signale gäbe, die sich durch unerlaubten Zugriff nicht verändern lassen, so dass die Navigation diese Achillesverse loswerden kann.

Alternativen zu GNSS

Einfache Einheiten, wie Mobilgeräte oder Smart Watch, verwenden zum Auffinden des Nordens ein 3-Achsen-Magnetometer. Ein solcher Sensor misst den Winkel zwischen der Ausrichtung des Systems und dem Magnetfeld der Erde. In erster Linie misst diese Art von Sensoren den magnetischen Norden, was zu einem Fehler bei der Anpassung führt. Zweitens wird die Genauigkeit stark reduziert, wenn der Sensor von magnetischen Elementen umgeben ist.

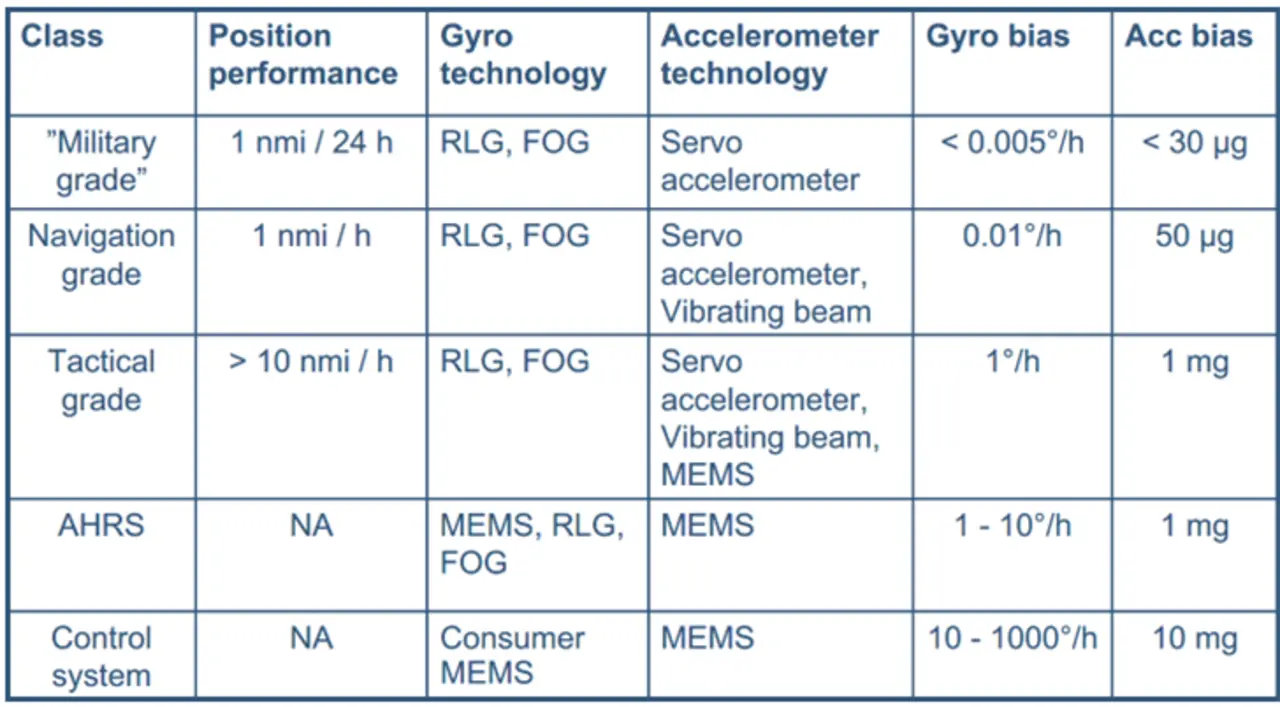

Fortschrittliche Ortungsmodule verwenden einen gyroskopischen Kompass anstelle eines Magnetometers. Gyroskope messen die Winkelgeschwindigkeit relativ zu seiner Trägheitsposition. Ein 2-Achsen-Gyroskop kann den Norden finden, und ein 3-Achsen-Gyroskop erkennt die Rotationsachse der Erde. Die Gyroskope messen den geografischen Norden und werden nicht von externen Magnetfeldern, oder umgebenden Metallen beeinflusst. Beim Einsatz von Gyroskopen hat aber die sogenannte »Bias-Drift« einen Einfluss.

In diesen Systemen sind oft kontinuierliche Fehlerquellen wie Temperaturdrift, Vibration, Bias-Offset vorhanden und einer Alterung ausgesetzt. Bei Messungen über einen längeren Zeitraum kommt ein Beschleunigungssensor als Hilfssensor zum Einsatz, um diesen Gyrometerfehlern entgegenzuwirken. Der Beschleunigungssensor ermittelt den Wert der Drift. Diese Variation geht an einen Kalman-Filter, um das Gyroskop neu zu kalibrieren.

Die Rotation des Systems und die Rotation der Erde kann ein Gyroskop nicht unterscheiden. Sie wird als ein resultierender Vektor verschmolzen. Deshalb wird die Winkelgeschwindigkeit des Systems mit Hilfe des Beschleunigungsmessers berechnet und die Winkelgeschwindigkeit wird vom Ausgang des Gyroskops abgezogen, um die Rotationsachse der Erde und die Nordrichtung korrekt zu erfassen.

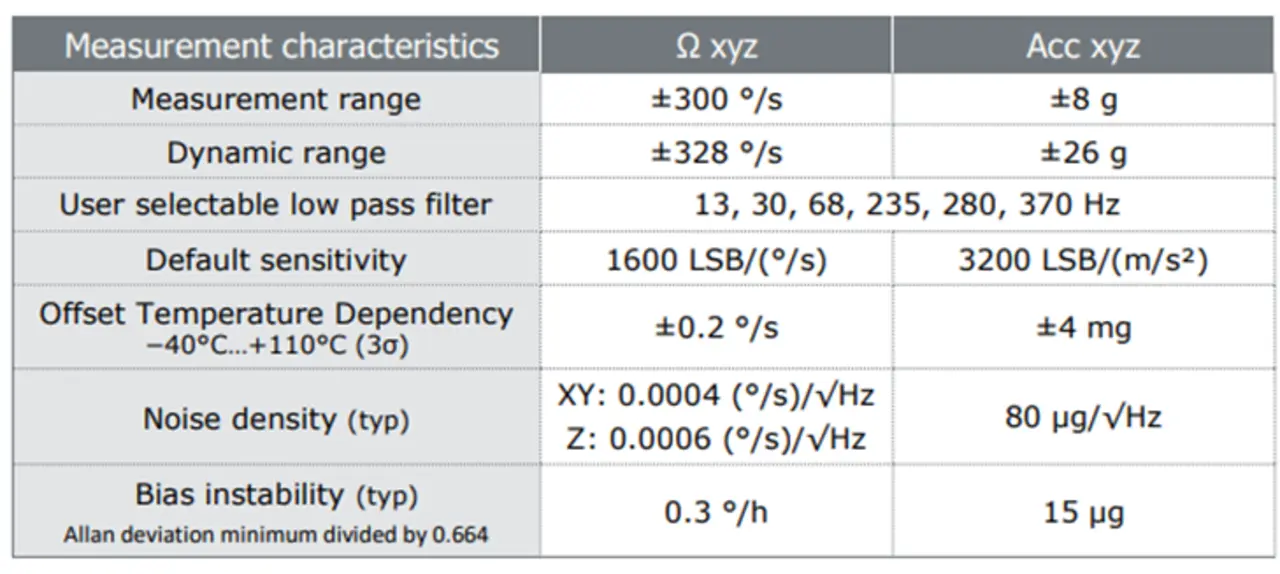

Neigungssensoren sind auch in Nordsuchern eingebettet, um den vertikalen Winkel zwischen Horizont und Ziel zu ermitteln. Hierbei wird die Beschleunigung (Schwerkraft auf der Erde) direkt mit diesem Winkel in Beziehung gesetzt. Eine Neuentwicklung im Bereich der MEMS-Gyroskope ist der SCH16T von Murata. Dieser Sensor eröffnet durch seinen außergewöhnlich geringen Rauschpegel und die hohe Stabilität über die Lebensdauer die Möglichkeit, massenproduzierte Sensoren in das Navigations-Level zu heben.

Dabei erreicht der Beschleunigungssensor einen bemerkenswerten Level von 20 µg Genauigkeit (Bild 2).

Der SCH16T von Murata ist, im Vergleich zu FOG oder RLG, erheblich günstiger und wird in einem oberflächenmontierbaren SOIC24-Gehäuse (12 mm x 13 mm x 3 mm) angeboten. Neben Gyroskop und Beschleunigungssensor verfügt das Produkt über eine digitale SPI-Schnittstelle. Die neue Funktion Time-stamping«lässt gemessene Ereignisse zeitlich zuordnen und mit der Funktion SYNC lässt sich ein Multisensorsystem auf eine domain-clock synchronisieren.

Revolutionäre Navigationstechnologie

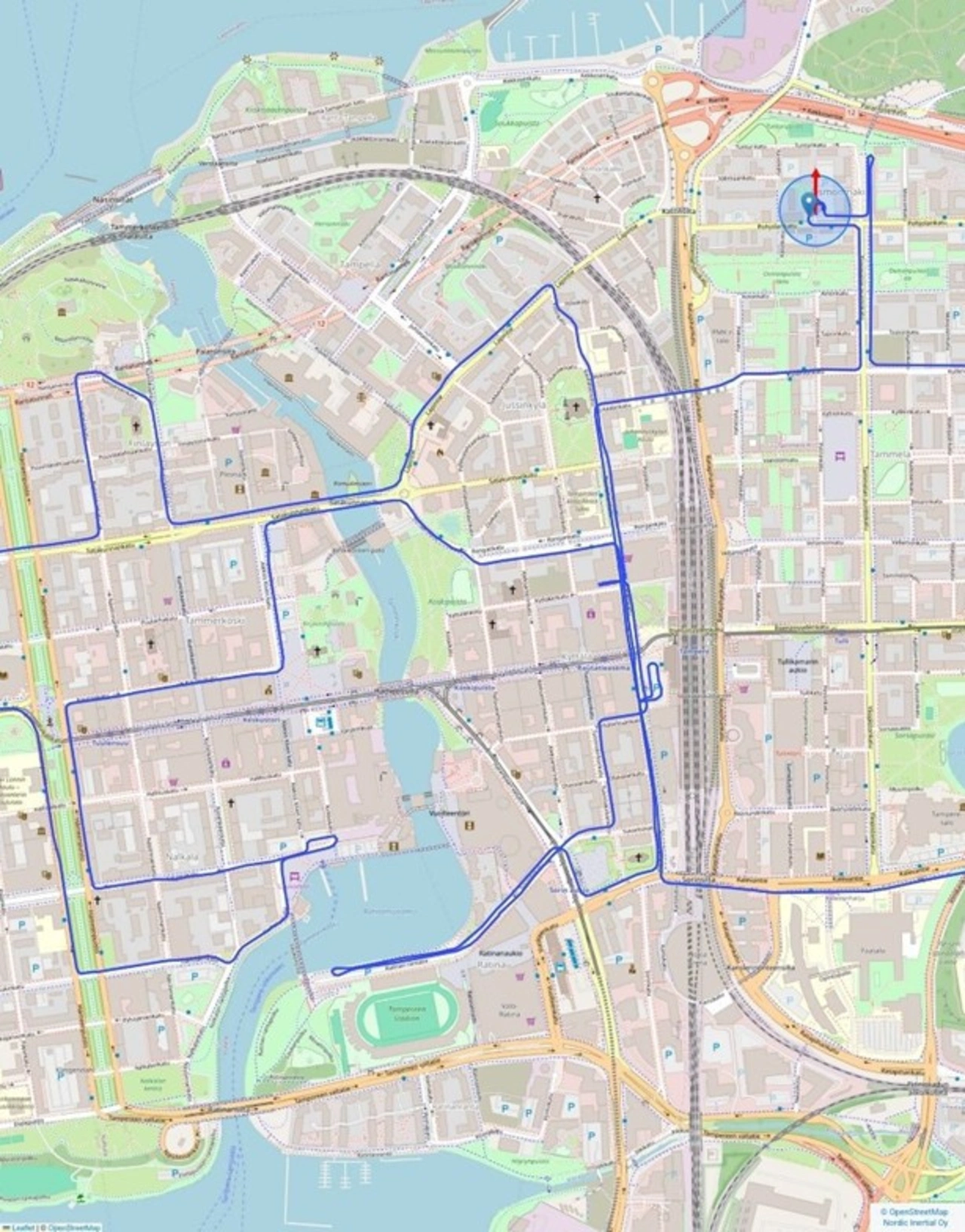

Die Unternehmen Murata und Nordic Inertial haben in einem Versuchsaufbau gezeigt, dass eine einstündige GNSS-freie Stadtfahrt machbar ist und gleichzeitig eine Positionsgenauigkeit von wenigen Metern beibehalten wird, selbst wenn man durch mehrstöckige Parkhäuser und Autobahntunnel fährt. Weder GNSS noch ein Magnetkompass werden dazu benötigt.

Das System basiert auf einer einzigen Murata MEMS Inertial Measurement Unit (IMU) von Murata, die mit einem leistungsfähigen Embedded-Computer gekoppelt ist, auf dem der proprietäre Algorithmus von Nordic Inertial ausgeführt wird. Dem Benutzer bietet das System Echtzeitpositionierung und absolute Positionsbestimmung in Bezug auf den wahren geologischen Norden.

Die Entwicklungen von Nordic Inertial sind praxiserprobte Algorithmen, die für Land-, Luft- und Seeanwendungen geeignet sind und eine belastbare Fahrzeugpositionierung, eine genaue Azimut-Ausrichtung und eine dynamische Ausrichtungssteuerung gewährleisten.

Die bemerkenswerte Genauigkeit und Stabilität beruhen auf einem tiefen Verständnis des Systems und seiner Dynamik, die auf spezifische Anwendungen zugeschnitten sind. Diese fortschrittlichen Algorithmen heben massenproduzierte Sensoren in die Nähe des Navigations-Levels.

Die skalierbare, kompakte, robuste und benutzerfreundliche Trägheitspositionierung hat das Potenzial, verschiedene Geschäftsabläufe zu verändern, genau wie es GNSS bei seiner Einführung getan hat. Es ist erwähnenswert, dass die Trägheitsnavigation vor dem Aufkommen der Satellitenpositionierung die Standardmethode war. Nun treten wir in eine neue Ära der Trägheitsnavigation ein.

Literatur:

[1] GPS World September 2025 - Markus Irsigler, Sebastian Kehl-Waas, Carsten Stöber, Jürgen Dampf, Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

[2] SkAI Data services: https://gpswise.aero/

[3] Safran Colibris SA: Application Note North finding

[4] Navlab: Introduction to Inertial Navigation