Advertorial

Der Weg zu Software-definierten Fahrzeugen

Für elektrische und autonome Fahrzeuge beginnt jetzt der Übergang von der Hardware- zur Software-zentrierten Entwicklung, dem sogenannten Software-Defined Vehicle (SDV). Wie wirkt sich ein so radikaler Wandel aus?

Weltweit investieren Erstausrüster massiv in die Einführung von Elektrofahrzeugen und autonomen Fahrzeugen, dennoch herrscht allgemein das Gefühl, dass sich der Markt nicht wie erwartet entwickelt. Die Hersteller mussten feststellen, dass eine bloße Aufstockung der eigenen Kapazitäten den Fortschritt nicht zwangsläufig beschleunigt. Sondern es braucht eine vollständige Revolution, in deren Mittelpunkt das Konzept des Software-definierten Fahrzeugs (SDV/Software Defined Vehicle) steht.

Die nächste Ära wird nicht einfach durch den Wechsel von Verbrennungs- zu Elektromotoren eingeläutet, sondern verlangt eine komplette Neugestaltung der Fahrzeugarchitektur mit Fokus auf Software. In einer so stabilen und prozessgesteuerten Branche wie der Automobilindustrie, in der alte Architekturen über mehrere Fahrzeuggenerationen hinweg bestehen bleiben, wird sich dieser Wandel nicht nur auf die technischen Aspekte des Designs auswirken, sondern auch auf Nebenaspekte wie die Lieferkette, den rechtlichen Rahmen und das Geschäftsmodell.

Angesichts der rasanten Entwicklung der Sensoren im Fahrzeug und der damit einhergehenden Steigerung der Verarbeitungsleistung ist der Übergang zu einem SDV äußerst komplex. Hinzu kommen weitere Faktoren: Neue Systeme müssen rückwärtskompatibel sein, damit sie mit bestimmten alten Plattformen und Anwendungen arbeiten können; eine neue Struktur der Lieferkette ist erforderlich, und die Zuweisung von Verantwortlichkeiten ist unbekannt.

Wo ist das schon einmal erfolgt? Es gibt erfolgreiche Beispiele für den Übergang zu softwaregesteuerten Architekturen aus anderen Branchen. Allerdings wäre es ein schwerer Fehler, würde die Automobilindustrie diesen Märkten blindlings folgen. So hat etwa die Mobilfunkbranche vor einigen Jahren erfolgreich auf einen softwaregesteuerten Ansatz umgestellt. Sowohl das Mobiltelefon als auch das Fahrzeug sind Verbraucherprodukte, die sich jedoch in punkto Entwicklungsprozess, Qualitätsniveau, Sicherheitsaspekte und Betriebskosten stark unterscheiden.

Weitere Beispiele finden sich in der Avionik- und Verteidigungsindustrie. Diese Branchen profitieren von einer gut strukturierten, softwaregesteuerten Architektur, von der die Automobilhersteller viel übernehmen könnten, wären ihre Lieferketten, Sicherheits- und Geschäftsmodelle nicht so unterschiedlich.

Was kann die Automobilindustrie von diesen erfolgreichen Umstellungen lernen? Der gemeinsame Erfolgsfaktor dieser Branchen besteht darin, dass der Einstieg jeweils mit einem starken Ökosystem erfolgt, dessen Hardwareschnittstellen standardisiert wurden, was wiederum als Standardansatz für den Informationsfluss genutzt werden kann. Die Bereitstellung einer gemeinsamen Architektur mit Standardkommunikationsmodellen, die sich plattform- und herstellerübergreifend nutzen lassen, ist entscheidend für eine schnellere Entwicklung und Kostenoptimierung. Die Verwendung von Standardkommunikationsmodellen und Hardwareschnittstellen löst das Problem des Zugangs zu entscheidenden Interfaces und der Interoperabilität zwischen Technologien und Anbietern sowie die Herausforderungen im Bereich der Sicherheits- und Cybersicherheitsarchitektur

Wie sieht es mit Geschäftsmodellen und der Lieferkette aus? Automobilhersteller arbeiten daran, die Kontrolle über die Aspekte zu behalten, die das größte Potenzial für eine Differenzierung bieten – dabei steht die Software im Mittelpunkt. Mit der Trennung und Abstraktion der Fahrzeugfunktionalität in Software besteht die Notwendigkeit, sich von einem traditionellen Automobilprodukt zu einer mehrstufigen kollaborativen Entwicklung zu wandeln. Dies führt zu neuen Einkaufs- und Lieferstrategien für die Automobilhersteller und rechtfertigt den aktuellen Trend, dass mehrere Tier-1s große Investitionen und Übernahmen von Unternehmen für Softwarelösungen getätigt haben. Dies könnte das Anwendungsökosystem der heutigen Mobiltelefonindustrie widerspiegeln, wenn auch mit weitaus höheren Standards aufgrund der Anforderungen an die funktionale Sicherheit (FuSI) und Cybersicherheit für elektrische und autonome Fahrzeuge.

Die Anforderungen an die funktionale Sicherheit und Cybersicherheit stellen eine der größten Herausforderungen für softwaredefinierte Fahrzeuge dar. Oft werden die Begriffe der Funktionalen Sicherheit und der Cybersicherheit nicht richtig verstanden. Es handelt sich nicht um Kontrollkästchen in einem Designzyklus, sondern um grundlegende Veränderungen in der Fahrzeugindustrie und ihrer Lieferkette. Die Einhaltung der Sicherheits- und Cybersecurity-Vorschriften für die Automobilindustrie erfolgt nicht auf der Designebene, sondern muss vom gesamten Unternehmen mitgetragen werden.

Aus den Herausforderungen der funktionalen Sicherheit und der Cybersicherheit ergibt sich als weitere Problematik die Risikoverteilung in der Lieferkette. Traditionell löste die mehrstufige Lieferkette dieses Problem, aber eine agile kollaborative Entwicklungsumgebung für das SDV kann die Optionen einschränken. Die Fahrzeughersteller müssen lediglich festlegen, wer Eigentümer des geistigen Eigentums und damit verantwortlich für Haftung, Garantie und Zuverlässigkeit sein wird. Die Gestaltung einer effizienten und realistischen Haftungskette ist genauso wichtig wie das Fahrzeugdesign selbst. Wäre dies nicht der Fall, würden die Fahrzeughersteller ihre eigene Lieferfähigkeit aufs Spiel setzen.

Diese Herausforderungen sind die Folge einer der aggressivsten Umwälzungen, die die Fahrzeugindustrie je erlebt hat. Automobilhersteller, die die Fahrzeuge von morgen bauen, befinden sich bereits im Rennen um den Markt. In den nächsten zwei Jahren wird sich zeigen, welche Akteure den Übergang zum SDV schaffen, nachdem sie die oben genannten Herausforderungen und Einschränkungen überwunden haben. Von nun an muss jede einzelne Entscheidung - vom Design über den Prototyp bis hin zur Produktion - die richtige sein. Schließlich ist es in der schnelllebigen Welt der Entwicklung elektrischer und autonomer Fahrzeuge von entscheidender Bedeutung, in jeder Phase des Projekts mit Höchstgeschwindigkeit voranzukommen. Damit dieser Markt sein volles Potenzial entfalten kann, ist ein starkes Ökosystem ausschlaggebend.

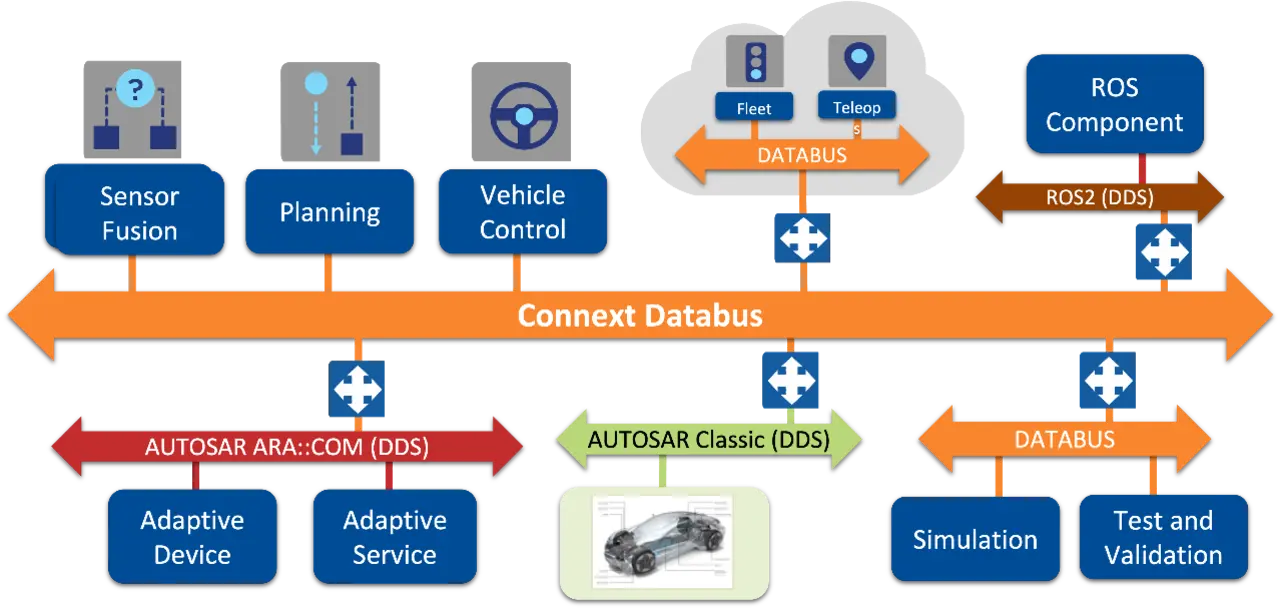

RTI Connext Drive® ist ein Software-Framework für die Automotive Industrie, das auf dem Data Distribution Service (DDS™) Standard basiert. Es liefert die Automotive Softwarekomponenten, Entwicklungswerkzeuge und Laufzeitanwendungen zur Beschleunigung von Entwicklung und Einsatz von autonomen Fahrzeugen - einschließlich Sicherheits- und Cybersecurity-Design.

Connext Drive vereinfacht die direkte Integration in AUTOSAR Classic und ROS 2. Dadurch können Entwickler datenzentrische Konnektivität mit vertrauten Ökosystem-Architekturen nutzen, was einen schnelleren Start der Entwicklung auf bestehenden Plattformen ermöglicht und die Notwendigkeit einer individuell Programmierung eliminiert. Die Gesamtkomplexität des Systems und die Kosten werden minimiert, und gleichzeitig wird ein zukunftssicheres, sich weiterentwickelndes System aufgebaut, das keine Kompromisse bei der Leistung eingeht.

Nehmen Sie Platz und schauen Sie rein in das Video.

Als Teil des größten Automotive-Ökosystems arbeitet RTI eng mit vielen der führenden Zulieferer zusammen. RTI ist in vielen der führenden Konsortien aktiv, die an der Lösung kritischer Probleme arbeiten, wie AUTOSAR, AVCC, ROS und SOAFEE.

Software-definierte Fahrzeuge sind die Zukunft des Automobils. In diesem Neuland können OEMs von anderen Branchen lernen und Best-Practice-Ansätze zur Risikominderung übernehmen.