Sensorik

Kapazitive Sicherheitssensoren für Industrie 4.0

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Stabile und genau dosierbare Rückkopplung

Eine stabile und genau dosierbare Rückkopplung war schon vor 75 Jahren Stand der Technik. Damals wurden Röhren, z.B im Volksempfänger, im Arbeitspunkt der größten Verstärkung gerade unterhalb des Schwingungseinsatzes betrieben. Störimpulse, die das Signal erhöhten, führten nicht zu höherer Verstärkung und damit zum Selbstschwingen. Heutige Feldeffekttransistoren, deren Funktion Ähnlichkeiten mit der Röhre hat, haben eine mit dem Strom durchgehend zunehmende Steilheit und damit Verstärkung. Es gibt also keinen Arbeitspunkt, an dem die Verstärkung ein Maximum aufweist. Bei einer Verstärkung knapp unter dem Schwingungseinsatz führt ein Störimpuls zu einer wachsenden Verstärkung mit einer Schwingung, die daraufhin bis zur Begrenzung ansteigt. Deshalb wird der Verstärkungsverlauf durch Dioden so eingerichtet, dass er im richtigen Niveau nicht weiter steigt, sondern anfängt, abzunehmen. Bei einzelnen, voneinander unabhängigen Sensoren benötigt man keinen externen Oszillator, sondern kann die Verstärkung der Anordnung so einstellen, dass das Schwingen gerade mal so einsetzt. Ist ein phasensynchrones Arbeiten erwünscht, werden die einzelnen Schaltungen über PLL-Schaltungen (Phase Locked Loop) mit einem zentralen Oszillator synchronisiert.

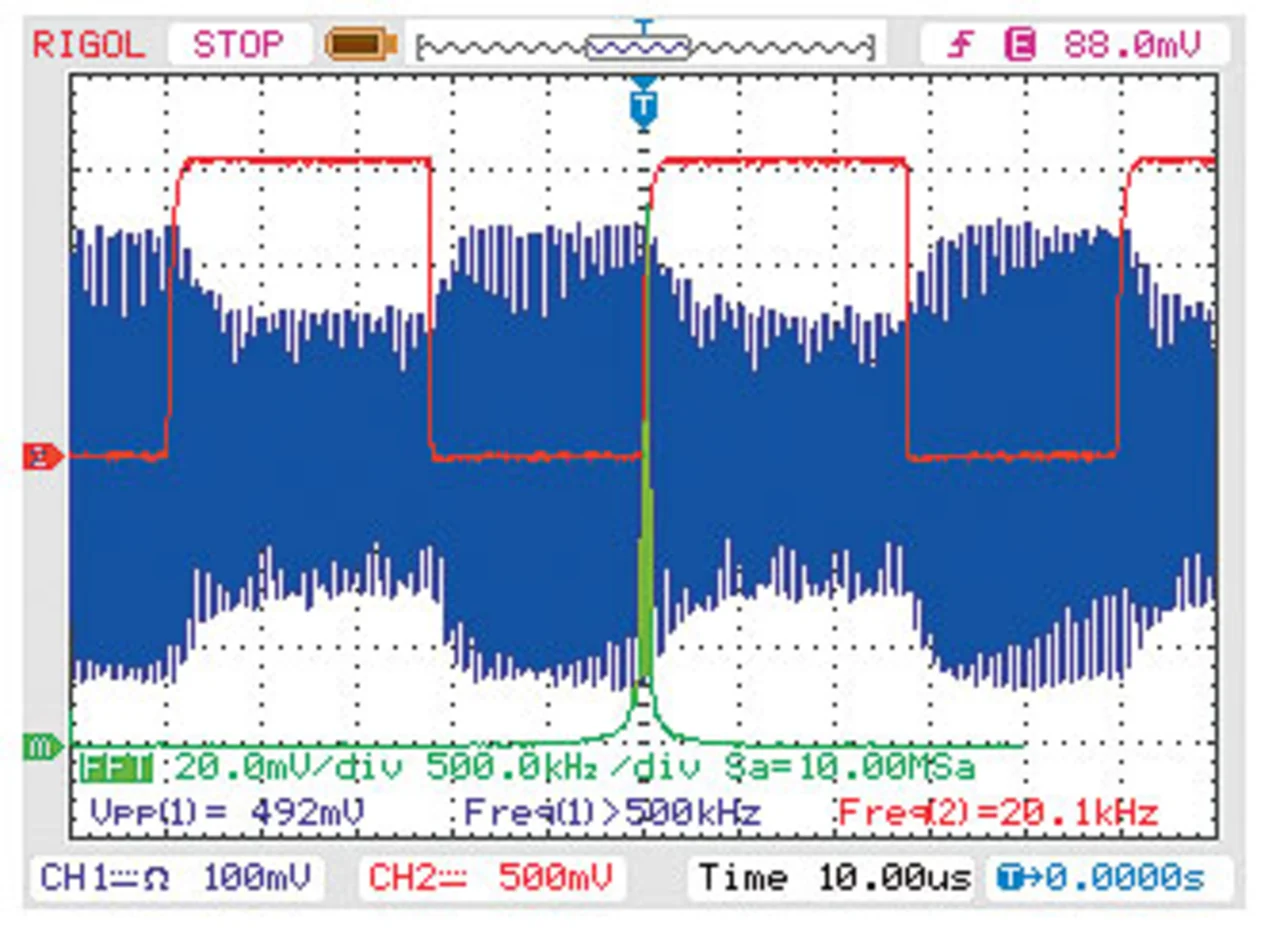

Bild 4 zeigt beispielhaft das dynamisierte Ausgangssignal (blau) und die Ansteuerung der Testelektrode (rot). Das Ausgangssignal wird digital ausgewertet. Eine zweikanalige, sich gegenseitig überprüfende Elektronik stellt dauernd fest, ob das Signal mit und ohne Testeingriff innerhalb zugelassener Toleranzen liegt. Einer dieser Mikrocontroller erzeugt auch das Testsignal.

Die Trägerfrequenz kann in weitem Rahmen variieren, sie wird ausschließlich von einem Schwingkreis im Verstärker bestimmt und kann zum Beispiel einige Megahertz betragen. In Bild 4 beträgt sie etwa 3 MHz, durch die FFT in grün angezeigt. Die Trägerfrequenz hängt nicht von der externen Situation des Sensors ab. Ein Kriterium für die Wahl der Trägerfrequenz sind hauptsächlich elektrische Störungen, denen der Sensor ausgesetzt ist. Störungen mit Frequenzen unterhalb des Trägers werden wirkungsvoll unterdrückt. Die Frequenz des Testsignals dagegen bestimmt die gesicherte Reaktionszeit der Elektronik. Für Zeiten in der Größenordnung von 10 ms ist die verwendete Frequenz von 20 kHz sehr hoch. Aber auch hier gilt: je höher diese Frequenz, desto besser lassen sich Störungen digital herausfiltern. Diese Testfrequenz wird begrenzt durch die Leistungsfähigkeit und die Aufgabenvielfalt der Mikrocontroller. Es ist beispielsweise denkbar, mehrere Sensoren an ein Mikrocontroller-Paar anzuschließen. Durch die Testelektrode wird das Sensorsignal am frühestmöglichen Punkt dynamisiert. Die Funktion an sich wird ständig getestet. Das ist in dieser direkten und einfachen Form bei anderen Sensoren nicht möglich.

Digitale Verarbeitung

Für den Sicherheits-Level D genügt es, zwei gleiche Mikrocontroller (hier LPC2103) einzusetzen, die sich gegenseitig überwachen. Dazu gehört auch die Überwachung der folgenden Elektronik, die das OK-Signal herstellt. Ebenso muss die Funktion des eigenen Programms ständig überwacht werden.

Die eigentlichen Funktionen aber sollen darüber nicht aus den Augen verloren werden: Das dynamisierte Ausgangssignal in Bild 4 muss interpretiert, das Potenziometer P in Bild 3 gestellt werden.

Meistens ist die (kapazitive) Umgebung des Sensors während der Herstellung der Ansteuerelektronik nicht bekannt. Deshalb sieht die digitale Verarbeitung einen Selbstkalibrierungs-Modus vor. Beim Einschalten der Betriebsspannung wird ein Schalter abgefragt. Ist der dann eingeschaltet, wird die Stellung des Potenziometers P neu ermittelt, die Minimal- und Maximalwerte des Signals und weitere Informationen werden bestimmt und gespeichert.

Eine wichtige Funktion ist die digitale Filterung. Jedes Mal vor dem Wechsel der Testsignalansteuerung (Beispiel Bild 4) wird der Signalpegel gemessen und gespeichert. Während der Selbstkalibrierung sind die Grenzwerte bestimmt worden: Minima und Maxima für das Signal mit und ohne Test. Elektrische Störungen gehören zur Natur des kapazitiven Sensors. Er horcht quasi auf elektrische Störungen. Verletzungen der ermittelten Maximal-/Minimalwerte sind also vorprogrammiert. Wenn durch einen Störimpuls einer dieser Werte unter- oder überschritten wird, heißt das aber noch nicht, dass ein Mensch gleich in Gefahr ist. Geschieht das aber über eine längere Zeit, so funktioniert der Sensor nicht mehr, spiegelt also die Wirklichkeit nicht mehr wider. Diese „längere Zeit“ beträgt z.B. 10 ms. Solange sich aber ein Mensch dem Sensor genähert hat, kann das Sensorsignal nicht auf tolerierte Werte kommen. Deshalb werden Signale außerhalb der Grenzen so lange toleriert, bis man wieder eine verlässliche Aussage benötigt.

Digitale Verarbeitung

Für den Sicherheits-Level D genügt es, zwei gleiche Mikrocontroller (hier LPC2103) einzusetzen, die sich gegenseitig überwachen. Dazu gehört auch die Überwachung der folgenden Elektronik, die das OK-Signal herstellt. Ebenso muss die Funktion des eigenen Programms ständig überwacht werden.

Die eigentlichen Funktionen aber sollen darüber nicht aus den Augen verloren werden: Das dynamisierte Ausgangssignal in Bild 4 muss interpretiert, das Potenziometer P in Bild 3 gestellt werden.

Meistens ist die (kapazitive) Umgebung des Sensors während der Herstellung der Ansteuerelektronik nicht bekannt. Deshalb sieht die digitale Verarbeitung einen Selbstkalibrierungs-Modus vor. Beim Einschalten der Betriebsspannung wird ein Schalter abgefragt. Ist der dann eingeschaltet, wird die Stellung des Potenziometers P neu ermittelt, die Minimal- und Maximalwerte des Signals und weitere Informationen werden bestimmt und gespeichert.

Eine wichtige Funktion ist die digitale Filterung. Jedes Mal vor dem Wechsel der Testsignalansteuerung (Beispiel Bild 4) wird der Signalpegel gemessen und gespeichert. Während der Selbstkalibrierung sind die Grenzwerte bestimmt worden: Minima und Maxima für das Signal mit und ohne Test. Elektrische Störungen gehören zur Natur des kapazitiven Sensors. Er horcht quasi auf elektrische Störungen. Verletzungen der ermittelten Maximal-/Minimalwerte sind also vorprogrammiert. Wenn durch einen Störimpuls einer dieser Werte unter- oder überschritten wird, heißt das aber noch nicht, dass ein Mensch gleich in Gefahr ist. Geschieht das aber über eine längere Zeit, so funktioniert der Sensor nicht mehr, spiegelt also die Wirklichkeit nicht mehr wider. Diese „längere Zeit“ beträgt z.B. 10 ms. Solange sich aber ein Mensch dem Sensor genähert hat, kann das Sensorsignal nicht auf tolerierte Werte kommen. Deshalb werden Signale außerhalb der Grenzen so lange toleriert, bis man wieder eine verlässliche Aussage benötigt.

- Kapazitive Sicherheitssensoren für Industrie 4.0

- Stabile und genau dosierbare Rückkopplung

- Sensoren in einer vernetzten Welt

- Walzwerke, Kalander, Coil-Wickler

- Informationslieferant für Airbagauslösegeräte in Kraftfahrzeugen